Как привлечь к информационным кампаниям звёздных персонажей, наладить контакт с крупными международными организациями и получить миллионные просмотры —рассказывают авторы трёх медиакомпаний по борьбе с недостоверной информацией из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Подробностями о своих кампаниях они поделились на специальном вебинаре, посвящённом итогам инициатив, реализованных в рамках регионального проекта «Повышение устойчивости аудитории через достоверные истории (CARAVAN)», реализуемого Internews при поддержке Европейского Союза.

«Новый репортёр» пересказывает выступления спикеров.

Казахстан: «Кто быстрее — ты или фейк?»

Фонд культурных инициатив Тимура Бекмамбетова реализует в Казахстане информационную кампанию «Фактчекер: разоблачение лжи в цифровом пространстве», направленную на борьбу с дезинформацией и повышение медиаграмотности. Этот проект объединил онлайн- и офлайн-активности, в том числе интерактивный тренажёр, где пользователи проходили задания — учились распознавать фейки и повышали информационную устойчивость.

«У нас много людей попадают в мошеннические схемы и теряют деньги. В 2024 году ущерб от мошенников только в Казахстане составил 45,5 млрд тенге (более $96,5 млн – прим. ред.), было зарегистрировано 22 тысячи случаев мошенничества. А проблема в том, что большинство людей не понимает, как отличить правду от фейка», — объясняет Ержан Габдуллин, координатор проекта.

В тренажёре предлагались реальные сценарии — от банковских уведомлений до реклам фейковых вакансий. Пользователи выбирали действия и получали пояснения. Были блоки по быстрому заработку, фейковым вакансиям, фотофейкам, медицинской дезинформации и финансовым пирамидам. Кроме того, пользователи проверяли свои умения отличать мнения от правды.

Другая часть информационной кампании была напрямую связана с образованием.

«Мы провели вебинары с экспертами: как фильтровать источники, как работают финансовые пирамиды, какими бывают медицинские фейки. Медицинский вебинар собрал 300 регистраций, его смотрели более 150 человек. Мы подготовили памятки, которыми врачи потом делились с пациентами», — рассказывает Габдуллин.

В рамках одного из вебинаров выяснилось, что и сами врачи могут распространять фейки. В ответ команда создала гайд и распространила его среди медработников. В партнёрстве с лабораторией ТУМАР в Алматы авторы кампании провели акцию: прошедшие тренажёр получали скидку, что увеличило вовлечённость.

Проект также включал офлайн-лекции в Астане и Алматы для студентов, в том числе и для будущих журналистов.

«Мы объясняли, как журналистам фильтровать информацию и правильно доносить её до аудитории», — отмечает Габдуллин.

Ещё одно офлайн-мероприятие, где также был представлен весь проект, стал июньский Еврофест в Астане. Во время этого ивента команда познакомилась с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что привело к сотрудничеству. Организация пригласила авторов кампании на обсуждение недостоверной медицинской информации, которую в обществе объясняют религией. Прежде всего, это касается прививок, которые якобы запрещает ислам. Эта дискуссия проходила в рамках инициативы ВОЗ «Иммунный патруль», и во время этого важного разговора, представители муфтията подробно рассказали, почему религия не противоречит современной медицине, и ни в коем случае не запрещает прививки. Команда проекта намерена продолжать медицинскую тему на своих площадках.

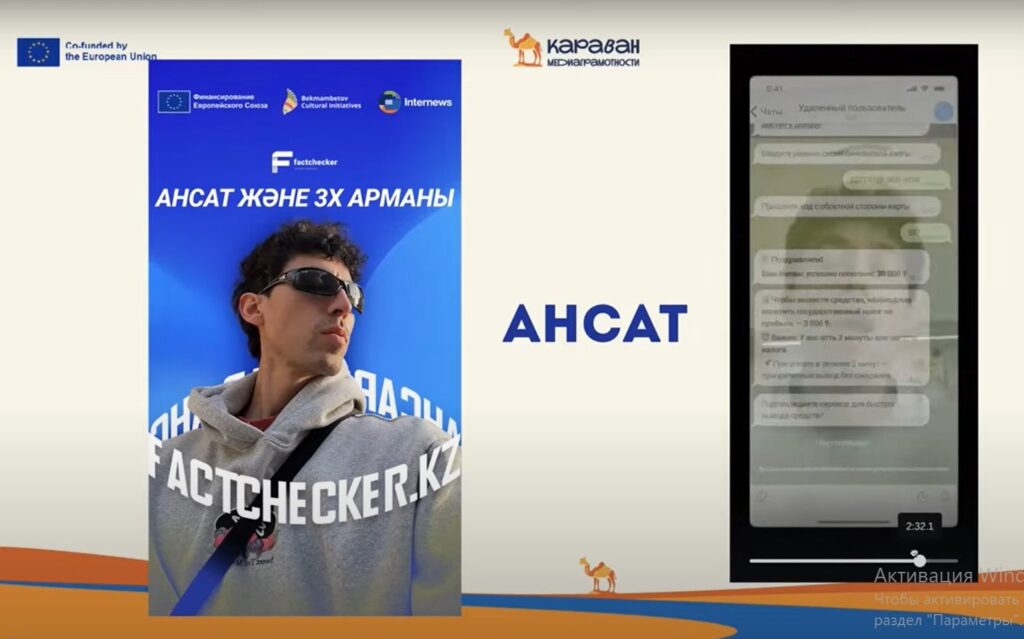

Кроме того, в рамках проекта был создан мини-сериал в жанре screenlife, при участии популярного актёра из Казахстана Аңсата Ділдәбая. Главный герой попадает в типичные жизненные ситуации — долги, поиск работы — и становится жертвой мошенников. С каждой серией он учится избегать рисков, а в финале звучит ненавязчивая мораль.

«Этого сериала, наверное, не было бы без поддержки Internews — они познакомили нас с Steppe, а через них мы вышли на Аңсата, который уже работал с этим медиа. У него лояльная аудитория, и он не просто поддерживает проект, а активно в нём участвует и продвигает наши идеи», — рассказывает участница команды Алтынай Бакбаева.

Кыргызстан: «Текшердим» (Я проверил)

Ассоциация общинных СМИ реализовала в 2024 году информационную кампанию «Текшердим», направленную на повышение медиаграмотности, особенно в сельских регионах. Координатор проекта Назира Джусупова рассказала, что предварительная диагностика показала крайне низкий уровень критического восприятия информации. Жители делились историями о том, как становились жертвами дезинформации — в том числе с серьёзными финансовыми потерями. Отдельное внимание было уделено теме языка вражды, особенно во время выборов и массовых протестов.

Один из ключевых компонентов кампании — серия офлайн-викторин, прошедших в 30 локациях по всей стране. Темами стали цифровое мошенничество, язык вражды, фейки и многое другое. В каждой игре участвовали четыре команды по семь человек, плюс зрители. Всего проект охватил около 900 участников. Все викторины сопровождались раздачей символических подарков, которые команде удалось получить от 20 привлечённых организаций. Этот формат оказался эффективным и для самих участников: по словам организаторов, в игровых условиях они усваивали информацию лучше, чем на классических тренингах. Некоторые сёла выразили готовность проводить такие мероприятия самостоятельно.

Кроме того, в кампании был и компонент, связанный с производством контента. Например, подкаст Media Elec, записанный на кыргызском языке. Он также был посвящён медиаграмотности, и в каждом эпизоде (всего их было семь) авторы раскрывали новую тему. Среди тем — дезинформация, пропаганда, дискриминация, этика поведения в соцсетях и другое. Спикерами в этих подкастах стали депутаты, инфлюенсеры и другие медийные фигуры, а публикация контента на их платформах позволила расширить охват.

Отдельным направлением стали визуальные форматы. Команда проекта создала серию комиксов «Хроники Ахмата и Тошмата» — семь эпизодов, каждый из них раскрывает важную тему: фейки, язык вражды, кибербуллинг, манипуляции. В конце каждой истории даются рекомендации и определения ключевых терминов. Комиксы были переданы Министерству просвещения с предложением использовать их в школьной системе.

«То есть в каждой серии история, и после истории мы даём рекомендации, определение терминов и советы. Люди после того, как прочитали, они в конце могут прочитать рекомендации. Главные герои — это обычная кыргызская семья, и их родные, соседи, односельчане», — поясняет Назира.

По словам координатора, команда решила делать именно комиксы, потому что с помощью этого понятного и доступного формата, они хотели охватить большую аудиторию. Кроме того, этот комикс передаст в Министерство просвещения, чтобы они могли использовать эти работы в системе школьного образования.

«Специальных уроков по медиаграмотности в Кыргызстане нет, но эти темы интегрированы в несколько предметов. Учителя могут использовать их в процессе объяснения — через конкретные истории, обсуждать с учениками. Это особенно полезно, потому что в историях задействована молодежь, и им легче воспринимать такой материал», — объясняет Назира.

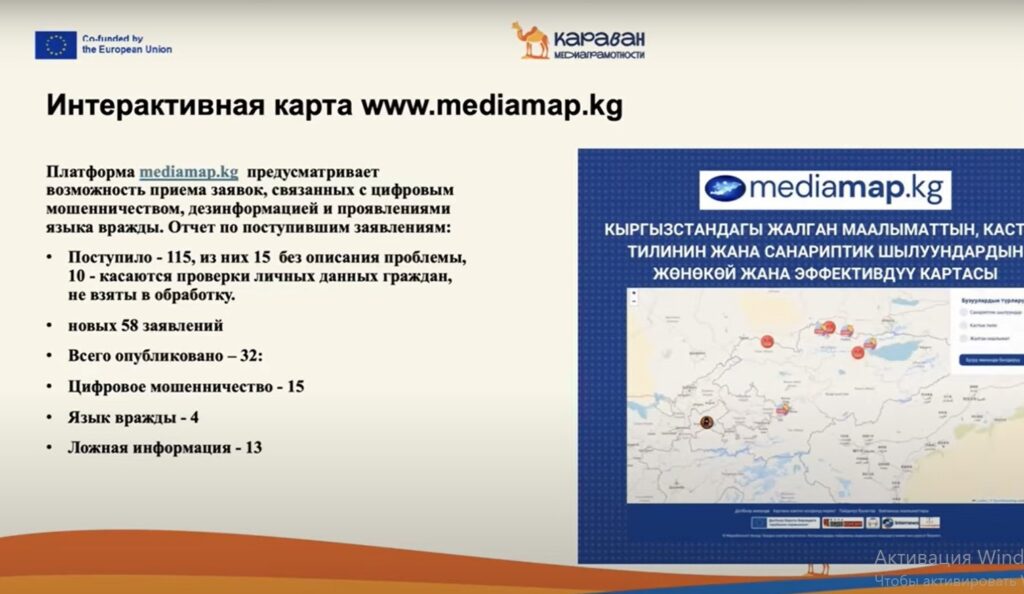

Также в рамках кампании была создана интерактивная карта MediaMap.KG, куда пользователи могли загружать кейсы, связанные с дезинформацией, мошенничеством и языком вражды. Из 115 кейсов были верифицированы 58 — к ним фактчекеры MediaConsult добавили комментарии. Эта платформа станет постоянным инструментом проекта.

Команда провела мастер-классы в Бишкекском госуниверситете, Кыргызском нацуниверситете и университете Манаса. Студенты не только знакомились с картой, но и оставляли собственные кейсы. Кроме того, к кампании присоединились школьные клубы мира, действующие более чем в 50 % школ страны. Два из них — в Оше и Таласе — выпускали в Instagram собственный контент по медиаграмотности.

Таджикистан: «Говорим правду и ничего кроме правды»

Руководительница организации «Равзана» Шаходат Сохибназарова рассказала, что информационная кампания в Таджикистане продолжалась восемь месяцев, из которых один ушёл на подготовку. Ещё несколько недель заняло завершение всех этапов. Команда разработала 26 фактчеков и 36 рилсов, а также информационные карточки, инфографики, caption-видео и более 80 постов. Контент создавался на таджикском и русском языках: около 70 % материалов было на таджикском, 30 % — на русском.

По словам Сохибназаровой, уникальность проекта заключалась в том, что впервые в Таджикистане фактчекинг был переупакован в видеоконтент. К созданию роликов подключились студенты вузов, прошедшие тренинги по медиаграмотности. Задачей было сделать серьёзные материалы живыми, интересными и более доступными для широкой аудитории.

«Это была инициатива наших координаторов от Интерньюс, и мы им очень благодарны. До этого Factcheck.tj делал только статьи — серьёзные тексты для лояльной аудитории. Но когда началась инфокампания, мы поняли, что теперь нужно бороться за охваты, за просмотры. И тогда появились молодые студенты — с отличным таджикским, с невероятной энергетикой — и без всякой рекламы их видео сразу набирают по 185–200 тысяч просмотров. Люди хотят видеть своих ровесников на экране. Вот такая у нас получилась переупаковка фактчека», — объясняет Шаходат.

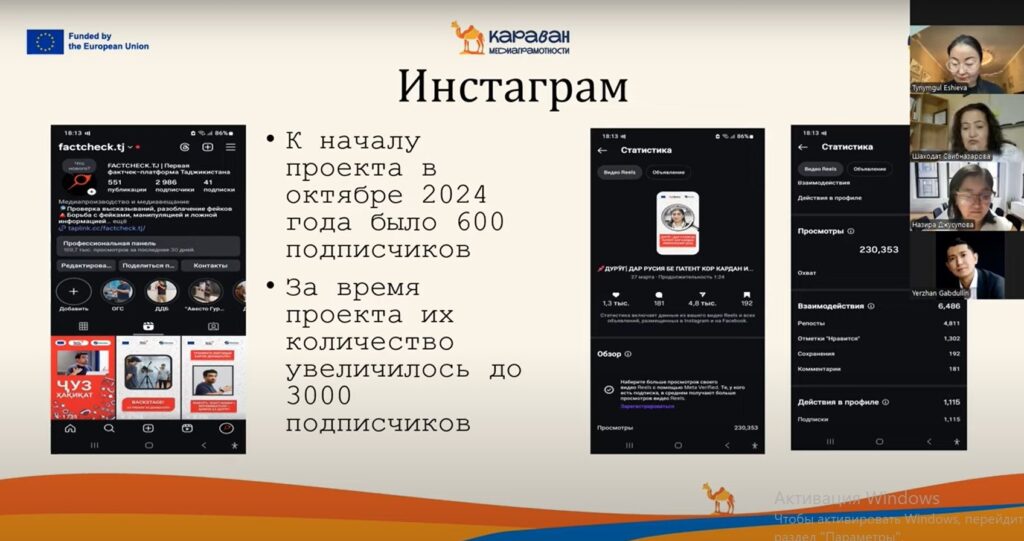

Команда не ожидала такой популярности. В конце ноября они впервые открыли страницу в TikTok. Проект также был представлен на YouTube, Facebook и Telegram. Но больше всего их удивил Instagram: на старте кампании в октябре 2024 года было около 600 подписчиков, а к завершению — уже 3004.

Сохибназарова также добавила, что, по мнению экспертов, алгоритмы Instagram начали воспринимать их аккаунт как полноценное СМИ, и это поспособствовало росту охвата и числа подписчиков.

«Я теперь точно могу сказать: мы ушли за миллион. Мы теперь миллионники. Это не может не радовать. Мы даже представить не могли, что наберём такие просмотры», — сказала Сохибназарова.

Второй компонент этой кампании – это тренинги. Всего команда провела 12 образовательных программ в разных вузах и компаниях Таджикистана. Первое направление — университеты: Худжанский, Бохтарский и Кулябский государственные университеты. Второе — образовательные центры, где собираются волонтёры и молодёжь. Третье — бизнес-компании, где также работает молодое поколение, в том числе целевая аудитория проекта в возрасте от 21 до 30 лет.

Сохибназарова говорит, что во время кампании было с Министерством образования и науки Таджикистана удалось наладить конструктивный диалог. В министерстве понимают важность медиаграмотности. Однако пока медиаграмотность преподаётся только в трёх вузах — российско-таджикском (славянском) университете, Худжанском государственном и Национальном университете Таджикистана, хотя в стране около 40 вузов, и эту работу необходимо расширять. «Тренинги у нас проводил наш великолепный консультант — Рустам Гулов, визитная карточка Таджикистана по медиаграмотности. Его подход, отношение к аудитории, знание темы — что такое дезинформация, манипуляция и как с этим бороться — всё это вызывало огромное уважение. Тренинги проходили на очень высоком уровне. Мы проводили пред- и посттесты, и разница в результатах доходила до 25–35%. Я считаю, это отличный результат», — говорит Шаходат.

Она вспоминает, что раньше сайт factcheck.tj посещало около тысячи человек в месяц, но после кампании эта цифра выросла более чем в три раза. Пользователи начали активно обращаться к команде с просьбами проверить ту или иную информацию, просили провести фактчеки и приглашали организаторов в свои университеты и сообщества. В завершение Сохибназарова напомнила, что уже семь лет команда занимается распространением достоверной информации, и вся их работа проходит под девизом: «Правда. Ничего кроме правды». Этот слоган стал и официальным девизом информационной кампании, которую они продолжают развивать.

Медиакампании состоялись в рамках регионального проекта «Повышение устойчивости аудитории через достоверные истории (CARAVAN)», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Internews.

Полную версию презентации можно посмотреть здесь: