Бустерная доза, буллинг, вейпы и другие непонятные слова. Мониторинг итоговых ТВ-программ 27 сентября — 3 октября

Поскольку на этой неделе не произошло ничего, что могло бы считаться для всех главной темой, количество тем «эксклюзивных» было как никогда высоко. То есть понятно, что государственные «Хабар» и QAZAQSTAN не могли не рассказать о Токаеве. Но зато тот же «Хабар» поднял важную тему нерегулируемой продажи электронных сигарет, а QAZAQSTAN говорил о разнице между бедностью и так называемым средним классом. КТК взял эксклюзивное интервью у главного санврача Казахстана и препарировал самоубийство спортсмена Линдера, а главной темой программы «Грани» «Первого канала Евразия» стал кибер- (и не только кибер-) буллинг.

«Большие новости», КТК

Первый большой сюжет выпуска — интервью с главным санврачом Казахстана Ерланом Киясовым. Материал заявлен как эксклюзив: «…впервые согласился на живое офлайн-интервью». Однако ничего примечательного там нет. Кстати, когда ведущий Алексей Рыблов спрашивает «нужна ли казахстанцам бустерная доза вакцины?», подумалось: как много новых незнакомых слов, которые журналисты не считают нужным расшифровывать.

Следующий сюжет — полноценный всесторонний рассказ о росте цен на рынке аренды недвижимости и скором подорожании первичного жилья. Есть все стороны — и студенты из времянки на окраине города, и арендодатель, рассказывающая, как она вслед за всеми поднимает цену на свою квартиру, и президент Ассоциации риелторов вместе с экономистом, объясняющие про сезонность и привычку казахстанцев вкладывать деньги в недвижимость.

Третий сюжет выпуска посвящён теме опасных лифтов — изношенных, аварийных и так далее. Есть даже стендап, когда журналистка заходит в лифт и начинает перечислять причины, чтобы отказаться от поездки в кабине. Итак, записывайте: треск, вибрация, моргает свет, шатается… В целом вышел хороший сборный материал, сделанный корреспондентами со всего Казахстана.

В конце выпуска — тема спорта. Коронавирус объявили причиной провала на Олимпиаде — цитируют журналисты чиновников. А далее рассказывают про обстоятельства, которые привели к самоубийству тяжелоатлета Альберта Линдера. В материале есть рациональное предложение от психолога об оплате для спортсменов психологической помощи от независимых специалистов, а не нанятого внутри организации психолога. А также идеи насчёт финансирования спортсменов, в том числе озвученные Ильёй Ильиным.

«7 кун», «Хабар»

На неделе президент Токаев выступил на пленарном заседании Генассамблеи ООН, и программа «7 кун» в очередной раз (тысячный?) с гордостью напомнила, что Казахстан первым в мире добровольно избавился от ядерного оружия. В то же время Нурсултан Назарбаев провёл заседание Совета безопасности, на нём он говорил об Афганистане. Таким образом программа, как и всегда, началась с президентов.

Тему деятельности президента (и его переговоров с Путиным) продолжает сюжет Тимура Казагулова о 17-м Форуме межрегионального сотрудничества. «Всё-таки за сотрудничеством стоят не только цифры и политика, но и живые люди со своими принципами и желаниями», — говорит нам в самом начале автор материала. Только вот этих «живых людей» нам так и не показали — им традиционно нет места там, где по большей части говорят президенты. Таким образом самым интересным куском сюжета стала беседа Токаева и Путина о тиграх. Ну и в конце — стендап ради стендапа.

Далее нам опять рассказали о различных встречах Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева. Отдельный сюжет был посвящён визиту президента в ВКО, где он принял участие в запуске второй очереди Актогайского горно-обогатительного комбината. «Подобные производства соответствуют целям увеличения экспорта обрабатывающей промышленности» и прочие зубодробительные канцелярские обороты, нет героев и очень много президента — стандартный материал «7 кун» о главе государства.

Ещё немного «текущей международной повестки» и «рабочей повестки» Акорды, материал о встрече Токаева с бизнес-сообществом (героиня есть, она в основном хвалит государство и совсем чуть-чуть критикует на тему недостаточной цифровизации, но эту критику и Токаев озвучил, так что ей было можно; плюс много канцелярита в тексте) — и вот, наконец, на 29-й минуте «7 кун» начинает блок простых человеческих тем. Начинается он с результатов расследования Антикоррупционного ведомства в сфере сельского хозяйства. Впрочем, о масштабных хищениях в этой отрасли заявил в своём послании президент. И результат: раз президент заявил — пожалуйста, вот вам хищения. Об этом — сюжет Амира Саменбетова, который с присущим ему профессионализмом хотя бы попытался сделать из разрешённого властью критического материала даже какое-то подобие журналистского расследования — как минимум с героями, реальными людьми, пострадавшими от коррупционеров. Но, увы, текст тоже не обошёлся без канцеляризмов. Ну и вывод вполне хабаровский: сельскому хозяйству в Казахстане мешает развиваться исключительно коррупция.

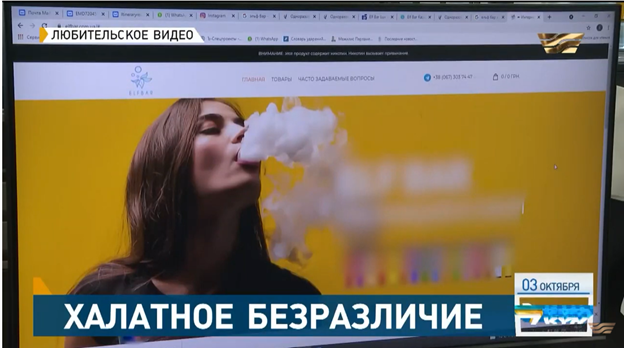

Следующий сюжет затрагивает очень важную тему — повального увлечения подростков вейпами. Но к нему есть вопросы. Почему, например, о схеме поступления никотина в организм говорит не эксперт-медик, а член партии Nur Otan? Есть, правда, в сюжете и комментарий врача-нарколога, но и он перечисляет в принципе вполне стандартные для обычного курильщика последствия. В материале вообще остро не хватает экспертных оценок на тему вреда «устройств для доставки никотина в организм». Очевидно, что никотин — это яд, как его в организм ни доставляй. Но, например, не секрет, что обычные сигареты и даже алкоголь подросток в Казахстане при желании тоже купит без труда. Но при этом почему-то никому в голову не приходит совсем запретить продажу сигарет и алкоголя. Значит, есть в этом вопросе и ещё чьи-то интересы? Табачного лобби, к примеру? Об этом в сюжете не говорится. При этом главную мысль авторы в общем-то донесли: несомненно, над продажей электронных курительных устройств тоже нужен чётко регламентированный законом контроль. Поэтому материал в итоге получился информационно насыщенным и скорее сбалансированным, чем нет.

Завершается выпуск двумя позитивно-хабаровскими материалами. Первый — про грядущее заседание Секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий («уникальный форум», «беспрецедентное свидетельство глобального признания» и прочие обороты казахстанской госпропаганды). Сюжет вспоминает историю зарождения и развития Форума и создан Анной Абрамовой в радужно-розовых пафосных тонах: «Во все времена народ, населяющий земли Великой Степи и живущий здесь испокон веков… все они жили в мире и согласии» и так далее, и тому подобное, и так почти восемь минут. Самое главное — в таких сюжетах остро не хватает конкретики. Вот собрал Казахстан всех лидеров мировых религий когда-то за одним столом и с тех пор собирает регулярно. А чему именно это помогло? Что конкретно в мире изменилось? История какая-то, может быть, есть на эту тему? Но нет: главное — рассказать, кто какой крест и какую медаль подарил Нурсултану Назарбаеву.

И последний сюжет посвящён тому, как на исторической родине (в селе Мариновка Акмолинской области) обосновались возвращённые из Афганистана этнические казахи — кандасы. Материал милый и трогательный — из тех, про которые принято говорить «нужно же журналистам и о чём-то хорошем рассказывать». Всегда приятно посмотреть на то, как одни хорошие люди помогают другим хорошим людям.

«Грани», «Первый канал Евразия»

«Грани» по-прежнему не выкладываются в YouTube, но мы по-прежнему их смотрим.

Главной темой выпуска объявлена кибертравля. Разговор начали с небольшого интервью с актёром («а теперь уже сценаристом и режиссёром») Санжаром Мади. Из разговора становится понятно, что Санжар снял какой-то фильм на тему буллинга, но ни о том, как этот фильм называется, ни о том, где его можно посмотреть, во время интервью не говорится. Видимо, авторы посчитали, что зрители канала внимательно следят за творчеством Мади и уже в курсе.

Сюжет Эльмиры Ишмухаметовой на тему буллинга начинается кадрами из фильма «Большая перемена», и как это кино связано с темой травли — тоже непонятно совсем. Другое дело, конечно, кадры из «Чучела». В самом сюжете много героев и их историй. Что с этим делать — попытались обсудить в студии с доктором педагогических наук, психологом Талантом Болеевым (показав перед этим опрос взрослых на тему буллинга). Первый же вопрос психологу очень странный: «Ваши коллеги говорят, что в октябре будет всплеск буллинга, потому что дети год учились дистанционно и накопили энергию. Вы с этим согласны?» «Время покажет», — дипломатично ответил Болеев, а зрители остались в недоумении: зачем ради этого вопроса-утверждения надо было звать специалиста в студию? За него же всё уже сказали. Все остальные вопросы и ответы тоже не внесли ясности и не содержали ничего нового: дети должны обращаться к родителям, а если вас травят в Сети, надо «всё скриншотить и нотариально заверять», а потом сходить в баню и расслабиться. Особо показательный момент: «Что делать, если в роли буллера начальник?» — спрашивает ведущий Алибек Рзабаев. И сам же, перебивая ответ спикера, отвечает: «Писать заявление и уходить». Примерно в таком русле и проходило всё интервью.

Интервью с экспертом Маратом Башимовым о «преступлениях в виртуальном мире, которые приводят к наказаниям в мире реальном» оказалось ещё более странным. Понятно, что программа «Грани» выходит в прямом эфире, и ведущие, и спикеры жёстко ограничены по времени, и эти два фактора превратили беседу в гонку: спикер речитативом и скороговоркой пытался донести свою позицию до зрителей, а ведущие ничего зачастую с этим не могли поделать — даже когда гость не отвечал на заданные ему вопросы, а говорил ровно то, что хотел сказать. В итоге Олегу Журкевичу просто пришлось резко прервать беседу.

История в сюжете о наказаниях тоже вышла странная: журналист рассказала, что блогера Асель Баяндарову, которая якобы оскорбила в соцсетях человека, сбившего на переходе её маму, наказали. Как наказали? А что случилось с самим человеком, сбившим её маму? Осталось неясным. Также в сюжете Айдос Сарым, депутат Мажилиса, пространно объясняет, почему он хочет, чтобы в Казахстане могли в случае чего заблокировать соцсети. Мнения человека, который с ним не согласен, не прозвучало.

Следующая тема программы — алкоголизм и вообще потребление алкоголя казахстанцами. Ведущие привели впечатляющую статистику (Казахстан — самая пьющая страна в Центральной Азии) и показали сюжет с героями-участниками содружества анонимных алкоголиков. «Приняв на грудь, повышается градус смелости», — говорит журналистка Алия Алмухамбетова. И сразу вспоминается бессмертное чеховское: «Проезжая мимо станции, у меня улетела шляпа».

Далее — симпатичная история о двух женщинах, которых выбрали сельскими акимами: одну — в селе Абай Акмолинской области, другую — в Киялинском сельском округе Северо-Казахстанской области.

В Казахстане — два миллиона 200 тысяч пенсионеров, 1 октября отмечался Международный день пожилого человека. Ведущий Алибек Рзабаев сделал сюжет об активных пенсионерах, но от него (сюжета) остался очень неприятный осадок. Если про пенсионеров из-за рубежа он рассказывал увлекательные вещи — как те прыгают с парашютом и так далее, то пенсионерам нашим, казахстанским, он всё время отпускал сальные шуточки (причём только женщинам почему-то): то снимает пожилую модель Раису Сандульскую, которая что-то вещает про «сексуальное платье, коротенькое, коленки не закрывает, чтобы легко было раздеть меня», то приходит в спортзал и там игриво и панибратски спрашивает бабушек: «Я смотрю, он такой дедушка сильный, вам он не нравится? Может быть, нужно попробовать?», «Дедушки оборачиваются, когда летящей походкой идёте?». «Там в основном занимаются девочки, а у вас целых два мальчика!» — гнёт с ухмылкой свою линию Рзабаев в беседе с очередной пенсионеркой. Видимо, по его мнению, физическая активность в пенсионном возрасте может быть оправдана только одним: если пожилой человек желает заняться сексом.

В рубрике «30 лет Независимости» — 2007 год глазами PR-специалиста Дмитрия Шишкина.

И завершается программа кратким интервью с журналистом и космическим экспертом Олегом Ахметовым о том, как в космос запустили первого космонавта-казаха Тохтара Аубакирова.

Apta, QAZAQSTAN

Apta началась с 17-го Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В сюжете говорили обо всём, что было значимым (экология, проблемы на таможне, строительство АЭС, торговля между двумя странами). И о тиграх, конечно! Получился протокольный, но не лишённый интереса сюжет.

На прошлой неделе Токаев посетил посетил Актогайский горно-обогатительный комплекс в ВКО. Об этом говорили в студии и дополнили синхроном президента.

В чём разница бедняками и средним классом? Как в Казахстане с этим обстоят дела? Действительно ли наш, казахстанский, «средний класс» является таковым по международным стандартам? Сюжет, ищущий ответы на этот вопрос, получился эмоциональным и объясняющим. Есть семья, которая живёт в трудных условиях, и семья, которая имеет стабильный доход, но есть кредиты. А экономист и социолог объяснили, почему для экономики нужно увеличение числа людей из среднего класса. Говорили и о низкой зарплате, и о прожиточном минимуме. Материал поднимает одну из наболевших проблем в стране. Лица детей из бедных семей заблюрены.

В неделю в Казахстане по статистике перестаёт существовать один аул. Сюжет об этом рассказывает о сёлах, в которых уже десятки лет не решаются инфраструктурные проблемы (отсутствие дорог, воды и т. д.). В подводке ведущая Жайна Сламбек рассказала, что таких сёл много; корреспонденты сняли аулы, которые находятся в Акмолинской области. Есть герои — жители сёл, комментарии акима, представителя партии «Ауыл», профильного центра.

Первое воскресенье октября — День учителя, и к этому дню объявили итоги награды «Лучший педагог — 2021». Сюжет снят в ЗКО, где отметили 180-летие первой школы в казахской степи — школы Жангира. Её создал ещё хан Жангир в селе Ханская ставка. Но дела здесь обстоят не очень: зданию нужен ремонт, школа закрыта, а местная детвора учится в здании Дома культуры или в школах-интернатах. Есть комментарии сельчан, учителей, районного и областного акимата. В сюжете показали ещё одну школу, которая находится в старом здании, отапливаемом углём. Новая школа строится, но не закончена. Кстати, в области в этом году закрыли семь школ, потому что не хватает детей, все переезжают из сёл. Получился обширный и очень интересный сюжет на тревожную тему.

Гостьей рубрики «Apta қонағы» стала Айнур Карбозова. Она президент АО «Центр международных программ». Говорили о новшествах программы «Болашақ », о новых квотах, облегчённых условиях для сельчан.

Программа закончилась новостью о том, что QAZAQ RADIOSY исполнилось 100 лет.

Мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.