Несмотря на то, что киноиндустрии Центральной Азии каждый год выпускают качественные картины, эти работы плохо представлены на зарубежных фестивалях и остаются без внимания у внешней аудитории. По мнению Гульнары Абикеевой, казахстанского киноведа и кинокритика, доктора искусствоведения, во многом причинами такой ситуации является отсутствие специалистов в области кино, в том числе журналистов, кинокритиков, киноведов. Эти специалисты способны не только продвинуть национальное кино на внешние рынки, но и повысить уровень кинограмотности в наших странах.

«Новый репортёр» записал основные тезисы выступления Гульнары Абикеевой.

Эта сессия проходит в рамках MediaCAMP Эдьютона, который стартовал 19 декабря и продлится пять дней. Подробности об Эдьютоне здесь.

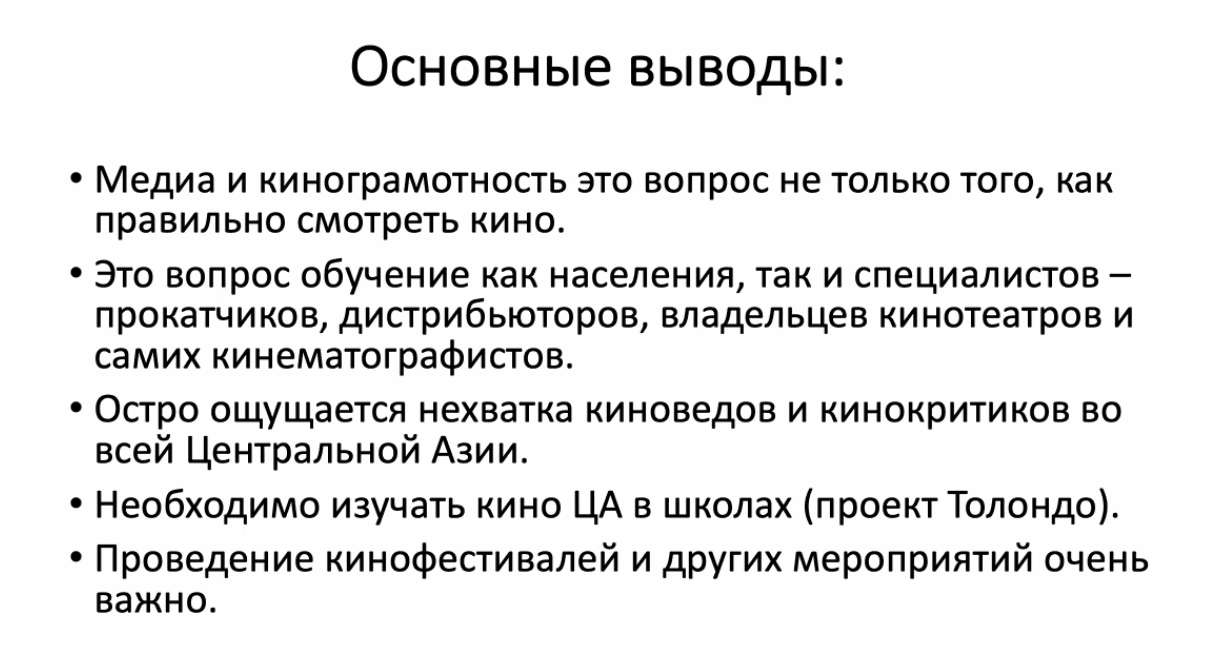

Кинограмотность — это не только способность правильно смотреть кино, это нечто большее. Поскольку мы говорим о кино в Центральной Азии, мы рассмотрим ситуации в наших странах, которые характерны и для всего региона.

Кыргызстан

В Кыргызстане в июне 2022 года стартовал Central Asian Cinema forum, его цель — поднять уроовень киноведов. Дело в том, что отсутствие киноведов в нашем регионе (они есть, но их единицы) влияет на продвижение современного кино на внешних рынках, а также на развитие кинограмотности.

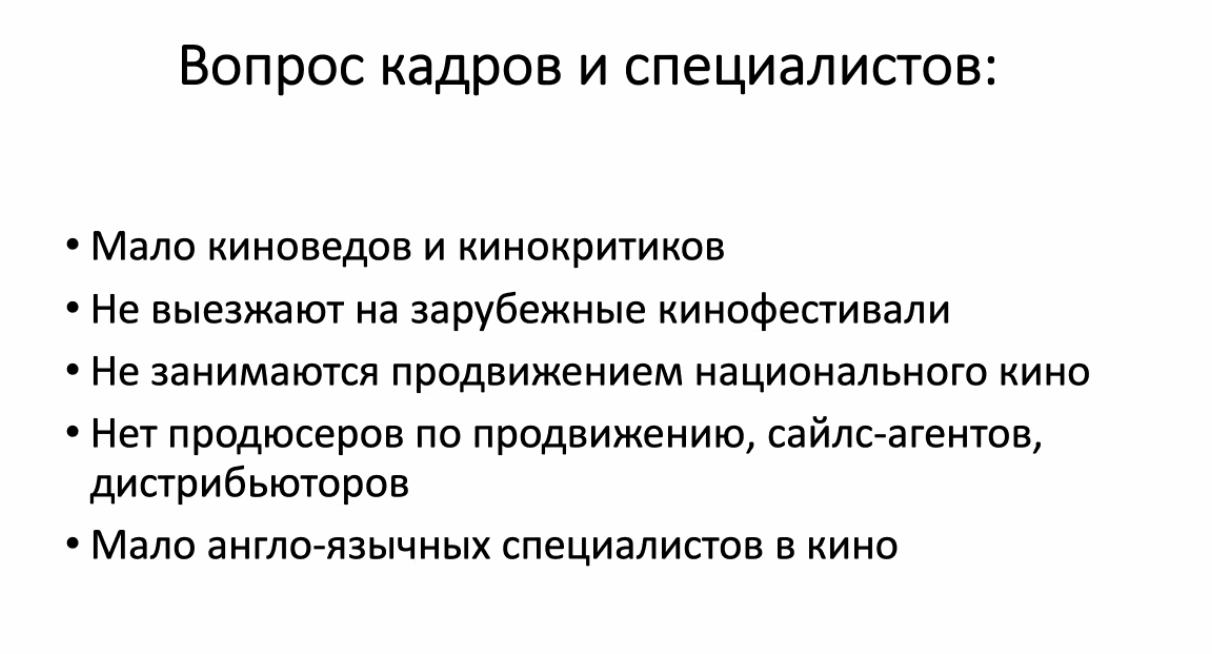

В каждой из наших стран — Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане — работает по одному киноведу, это катастрофически мало. Соотношение должно быть такое, как, например, в России: на одного режиссёра порядка 50 киножурналистов, кинокритиков, блогеров, которые обслуживают этот процесс. В Центральной Азии же не менее 150 режиссёров, а киноведов всего 15. Армия журналистов, блогеров, пиарщиков должна продвигать кино на зарубежные рынки, помогать творцам и аудитории.

В Кыргызстане обозначили эту проблему и в июне этого года запустили проект: набрали 10 участников по конкурсу, провели мастер-классы, что такое киноведение и кинокритика, а затем начался кинофестиваль, и участникам мастер-классов дали задачу написать обзоры и рецензии. Это долгосрочная программа, сейчас эти 10 человек работают под менторством кинематографистов.

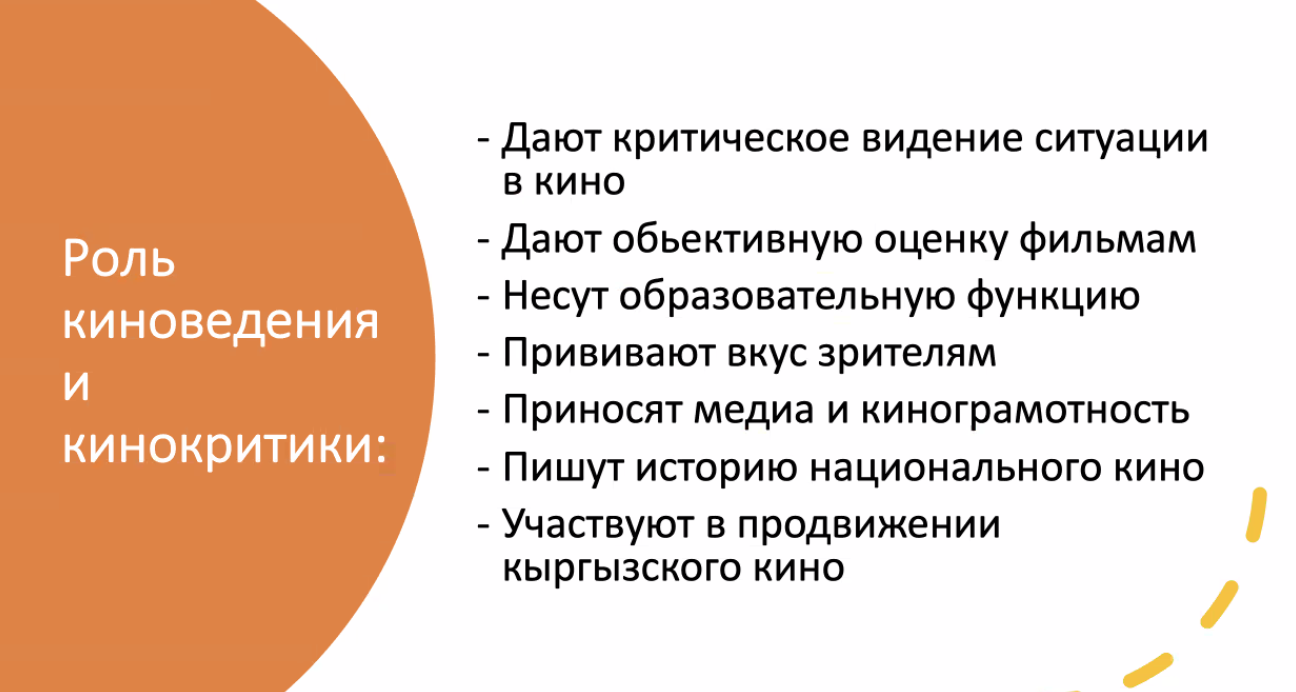

Таким образом, в Кыргызстане развивают в том числе и кинограмотность, это крайне необходимо. Кинокритики и киноведы дают критическое видение кино, объективную оценку кино; и у зрителя появляется способность высказывать своё мнение. Это и есть кинограмотность.

Узбекистан

В Узбекистане каждый год выходит много фильмов, зритель с удовольствием их смотрит. Низкобюджетные картины быстро окупаются, но понятно, что быстрое производство влияет на качество продукции. Это не значит, что в Узбекистане нет мощного арт-хаусного кино — например, картина «2000 песен Фариде» режиссёра Елкина Турчиева. Эта работа рассказывает про эпоху советской власти, в ней представлен критический взгляд. Она была выдвинута на участие в Каннском фестивале, но не попала в шорт-лист, хотя имела все шансы. И это проблема не картины, а того, что узбекские фильмы плохо продвигаются на зарубежные рынки. Всё упирается в вопрос кадров. Не хочу обидеть своих узбекских коллег, но так сложилась ситуация, что мало киноведов, которые пишут про кино и выезжают за рубеж, говорят на английском.

Очень часто на крупных фестивалях нет ни одного журналиста из Центральной Азии, хотя можно получить аккредитацию, на наш регион квоты открыты, но ими никто не пользуется.

Таджикистан

После гражданской войны в Таджикистане количество фильмов сократилось до нуля. В эти годы таджикские режиссёры снимали свои картины за пределами страны, но внутри Таджикистана всё остановилось. Когда закончилась война, не было возможности финансирования, и пауза оказалась слишком большой. Только в 2009 году вышел фильм «Истинный полдень» Носира Саидова. Помог процессу возрождения иранский режиссёр Махмальбаф, он вернуль в таджикский кинематограф национальную идентичность. Это был вызов стране, которая 70 лет жила в составе Советского Союза. И для многих это было возвращение к персидским истокам.

С конца 90-х по конец нулевых он жил в Душанбе, и в каком то смысле это была тоже кинограмотность, он учил людей, как снимать кино, как монтировать, и в то же время возвращал им свою идентичность.

Казахстан

Кинотеатры в Казахстане показывают коммерческое кино, и люди ходят на него, смотрят, но понимают, что это для развлечения. В фестивалях же участвуют только арт-хаусные фильмы, и очень часто коллеги из других стран спрашивают меня, откуда у нас такое современное, глубокое, талантливое кино? Параллельно в Казахстане существуют два мира кино: одно показывают стране и оно развлекательное, другое кино — для зарубежья, умное и философское. И этот конфликт необходимо преодолеть.

Полную запись выступления Гульнар можно посмотреть здесь.

Этот проект стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID), и проводится в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP, реализуемой Internews при финансовой поддержке USAID. Internews несёт ответственность за его содержание, которое не обязательно отражает позицию USAID или правительства США.