В казахстанских медиа часто можно встретить фразу: «Ислам — исконная и единственная религия казахов». По Конституции Казахстан — светское государство, но тему веры нередко поднимают на телеканалах, сайтах и в газетах. Медиакритик «Нового репортёра» Назира Дарибет изучила, как казахстанские медиа пишут о религии.

Все без исключения СМИ «вспоминают» тему религии по большим праздникам: на Рамадан, Курбан-айт, Пасху, или когда в столице проходит Съезд мировых религий. Большая часть публикаций — это информационные сообщения или материалы с посылом, что в стране две «главных» религии — ислам и православие. Встречаются материалы, где утверждается, что «Казахстан — мусульманская страна», на том основании, что более 70 % населения — этнические казахи. А некоторые авторы и вовсе забывают о том, что Казахстан вообще-то светское государство.

Например, на портале Abai.kz есть обращение к властям с просьбой признать ислам государственной религией. В объёмном материале утверждается, что государство не может существовать отдельно от религии. «На самом деле государство никогда не было отделено от религии. Потому что, как и человек без веры, так и государство без веры — слабо, и на его будущее мало надежды. Государства с ясным представлением о своём будущем ведут борьбу за установление такой цивилизации».

В статье продвигается мысль, которую нередко озвучивают казахстанские религиозные деятели: что истинные мусульмане всегда покорны правителям, которые даны им свыше. «Ислам — религия, поддерживающая государственный строй, государство. Ислам не приветствует выступления против правительства, правящей власти. Поддерживает эволюционный путь развития. Кто бы ни был у власти, признаёт его как данность Аллаха».

Религиозная тема на страницах СМИ тесно переплетается с темами экстремизма и терроризма. Особенно это было заметно в конце прошлого года, после проведения операции «Жусан» по возвращению казахстанцев из Сирии. Во многих публикациях — истории людей, вернувшихся оттуда и раскаявшихся.

С сентября по декабрь 2019 года на сайте Караван.kz вышел 21 материал, где упоминались «исламские течения с радикальным уклоном». Но именно в этом издании вышел один из немногих материалов с элементами аналитики, который разбирает причины экстремизма в Казахстане — «»Неправильный», или Почему миллиарды вливаний не уменьшают число экстремистов».

«Борьба с экстремизмом политизируется, конструируются границы между «правильным» и «неправильным» исламом. В обществе происходит рост враждебности и нетерпимости», — комментирует в нём руководитель программы Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента — Елбасы Серик Бейсембаев эффективность госполитики в профилактике религиозного радикализма.

Религиозная тема так или иначе освещается как в государственных, так и в частных медиа. В официальных СМИ ислам чаще подаётся в позитивных тонах, но в большей степени в контексте культуры или во время событий (мусульманских и государственных праздников, конференций или ноу-хау). В частных СМИ — видимо, в рамках госзаказа — появляются публикации, где через истории людей рассказывают о традициях, которые противоречат законам страны, например, мусульманскому браку (никах). Так, Nur.kz рассказывает о салафите, который бросил женщину с пятью детьми и опять женился.

В Казахстане есть религиозный телеканал «Асыл Арна», который вещает на казахском и русском языках. Примечательно, что сегодня контент телеканала разительно отличается от того, что был несколько лет назад. К примеру, в 2011 году на канале транслировались фильмы производства Королевства Саудовская Аравия с рассказом об образе жизни саудитов и саудовской трактовке ислама. Сегодня на канале вместе с основным религиозным контентом показывают фильмы про первого президента Казахстана, интервью на общественные темы с различными деятелями, среди которых — чиновники или депутаты, есть на канале кулинарное шоу, которое ведут женщины-мусульманки.

Есть специализированный портал Islam.kz на казахском и русском языках, позиционирующий себя как «национальный, духовно-просветительский». Оба ресурса рассказывают о традиционном для Казахстана исламе, причём создатели этого контента, судя по всему, искренне полагают, что их цели тесно переплетаются с государственной идеологией.

Религиозной тематике традиционно больше внимания уделяют казахоязычные СМИ. И если в русскоязычных медиа публикации носят событийный характер, то в казахоязычных они появляются и без информационного повода.

К примеру, недавно интернет-сайт Stan.kz опубликовал материал «Тәңіршілдікті исламға қарсы қоюдың қажеті жоқ» («Не стоит противопоставлять тенгрианство исламу»), который не впервые поднимает спор на тему: что исконно для казахов — тенгрианство или ислам? «В доисламские времена… древней религией казахов было тенгрианство, они поклонялись небу, земле, солнцу, луне. Но тенгрианство было слабо по сравнению с другими религиями, и наши предки приняли позднее ислам. Можно сказать, что тенгрианство — наша исконная религия, но сейчас его возродить невозможно. Но при этом наш, казахский ислам, не следует путать с другим исламом», — приводится в нём мнение учёного-этнографа, доктора исторических наук Ахмета Токтабая.

Интересный подход в освещении религиозной темы показал мультимедийный портал Exclusive.kz, опубликовав целую серию воспоминаний Турарбека Кусаинова, прошедшего путь от муллы до гражданского активиста. В одной из публикаций — «Казахстан в паутине религиозных идеологий» — он говорит о влиянии Духовного управления мусульман Казахстана на общество: «Хотя ДУМК в соответствии с законом является одной из многих общественных организаций, народ воспринимает муфтият как авторитетную структуру, наделённую полномочиями от власти».

Всплеск публикаций вызывают не только праздники, но и заявления общественных деятелей с отсылкой к исламу. Так было в 2019 после лекции директора телеканала «Асыл арна» Мухамеджана Тазабека: для полицейских подняли вопрос вообще о допустимости религиозных лекций в государственных и силовых структурах, но большая часть публикаций состояла просто из цитат выступавшего в «Жас Алаш».

Православие в медиа подаётся прежде всего как религия второго по численности этноса — русских. Публикации в позитивном ключе на русском языке появляются к праздникам и событиям.

Единственное медиа, которое широко смотрит на вопросы — казахская служба RFE/RL, радио «Азаттык». Здесь и судебные процессы по обвинению в экстремизме и терроризме, и публикации по делу протестанткой церкви «Новая жизнь», которое мало освещалось в других СМИ. На сайте «Азаттык» был опубликован ежегодный доклад Госдепартамента США о состоянии религиозной свободы в мире.

«В Казахстане СМИ продолжают публиковать материалы о «нетрадиционных» течениях, распространяя нетерпимость к религиозным меньшинствам. На организованной властями встрече рабочей группы представителей силовых органов и чиновников в Караганде в июне участники называли некоторые христианские течения и такие небольшие религиозные группы, как последователи учения Бахаи, «нетрадиционными», «деструктивными» и призывали защищать молодёжь от их влияния», — говорится в этой публикации.

Пандемия коронавируса, изменившая всю нашу жизнь, не обошла стороной и освещение темы религии в СМИ. В этом плане любопытен материал газеты «Қазақ Үні», автор которого пишет о том, как коронавирус меняет религиозные представления.

«COVID-19 не делает различий между исламом и христианством, православием и католицизмом, протестантизмом и иудаизмом и т. д. и закрывает их храмы. Однако кто-то успел объявить коронавирус Божьим промыслом и наказанием за грехи человечества, наступлением судного дня, приведя соответствующие доказательства из священных книг. Где-то начали читать молитвы против коронавируса, например, в Казахстане и России. У нас даже рекомендовали специальные молитвы, которые нужно читать для исцеления от «плохих» болезней, к которым, кроме рака и ВИЧ, отнесли и коронавирус».

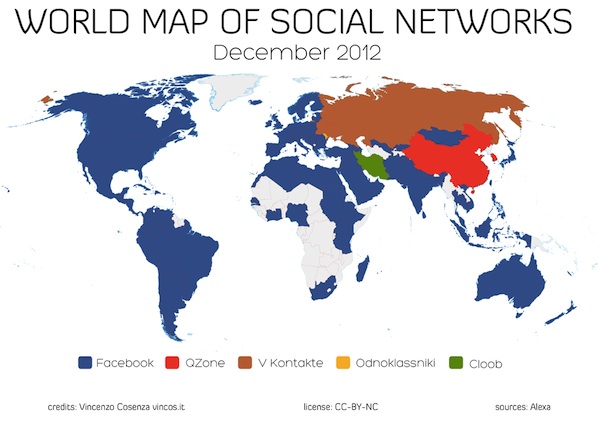

Эксперт-теолог Икбалжан Мирсаитов отмечает, что «предпочтение ислама в СМИ Казахстана — не единичный случай. Почти во всех странах ЦА наблюдается такая тенденция». В комментарии «Новому репортёру» аналитик сказал:

— С одной стороны, почти все религиозно-мотивированные экстремистские, террористические организации свою идеологию строят на исламе. Поэтому перед государственными органами встает задача информационно-профилактического направления и толкования основ ислама через СМИ. А, с другой стороны, сторонники террористических и экстремистских организаций — в основном казахоязычные молодые люди, и, конечно, толкование основ ислама идет на казахском.

Однако между толкованием и пропагандой есть большая разница. Толкование основ религии должно строится на принципе «что правильно, а что неправильно», «что можно, а что нельзя». К сожалению, в СМИ больше всего наблюдаются пропаганда и просвещение, а не профилактика.

Само понятие профилактики исходит из понимания силовых структур, а не конфликт-чувствительности. Конечно, в большей степени то, что сейчас наблюдается в СМИ, неполиткорректно — превалирование одной религии перед другими.

Эксперт считает, что во всех государствах Центральной Азии нет понимания, что же такое светское государство, и публикации о религии это только подчёркивают.