С начала запуска казахстанского YouTube-канала Elmedia уже прошло чуть больше девяти месяцев. Это довольно серьёзный срок, и уже вполне можно дать объективную оценку его контенту.

Команда канала во главе с ветераном казахстанской журналистики Гульжан Ергалиевой в своё время выпускала оппозиционные проекты, такие как газета «Свобода слова», журналы ADAM bol, ADAM, «Адам», Guljan.org и другие. Все они были закрыты по решению суда. И «былая слава» как бы обязывала.

Сама Ергалиева запуск нового проекта назвала «реваншем за закрытые ранее проекты». Попытаемся разобраться, каким получился этот «реванш».

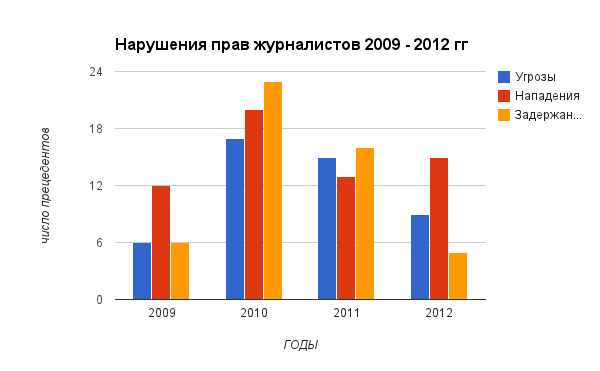

Первый выпуск канала датирован 12 февраля текущего года. За это время Elmedia выпустил более 130 видео, набрал больше 84 тысяч подписчиков. Просмотры выпусков весьма неравномерны: от 2,5 тысячи (выпуск на казахском о закредитованности населения) до 430 тысяч (одно из интервью с экс-премьером Акежаном Кажегельдиным)

Авторы канала ставили перед собой такие цели: «Задачи у нас такие же, какие мы, собственно, выполняли все эти годы. Мы продолжаем свою концепцию — это концепция общественно-политического издания, аналитического и так далее». При этом с претензией на настоящий телевизионный формат: профессиональная студия, ведущие, сюжеты, интервью с приглашёнными гостями. Всё это в прямой трансляции. Замах был действительно серьёзный.

Надо сказать, что каналу повезло с долгоиграющими инфоповодами. Запуск спустя чуть меньше месяца после известных январских событий в Казахстане, российско-украинский военный конфликт, июньский референдум, президентские выборы.

Казахоязычный контент: креатив скандального рэпера Ахмадиева

Перед первым выходом в эфир в соцсетях активно раскручивался рекламный ролик, где «лицом» канала был представлен скандально известный музыкант Жан Ахмадиев, которого зрители потом увидят в качестве ведущего казахских выпусков.

Казахстанцам он запомнился тем, что в постановочном ролике стегал камчой женщин лёгкого поведения на улицах и другими выходками. Будучи «журналистом» серьёзного политического канала, одновременно принимал участие в качестве «эксперта» в различных ток-шоу, где часто придерживался мнения, что «если женщину бьют, значит, она заслужила это». На что рассчитывали создатели канала, когда приглашали Ахмадиева? Видимо, скорее, на его известность, пусть и скандальную, в казахской среде, нежели на профессионализм и компетентность. Наверняка многие удивились, увидев в роли журналиста рэпера.

Изначально канал обещал выходить на казахском и русском языках в 21.00 ежедневно и бодро набрал темп в этом режиме. Но со временем казахские выпуски исчезли из эфира, последний выпуск был в августе.

На это, думается, есть несколько причин. Во-первых, видео на казахском набирало очень мало просмотров по сравнению с тем, что выходило на русском. Во-вторых, контент, рассчитанный на казахскую аудиторию, как говорится, «не выстрелил». И, в-третьих, на мой взгляд, каналу просто не повезло с ведущими на казахском.

Поэтому наблюдались эти метания из стороны в сторону. В первых выпусках видны старания завоевать аудиторию серьёзными, проблемными темами, но попытки оказались неудачными. К примеру, в выпуске, который озаглавлен как «Отбасы Банкі ЖАБЫЛАДЫ…? Мамайды неге ҚАМАДЫ?» («Отбасы банк закрывается…?») Жан Ахмадиев с неуместной улыбкой на лице «пытает» на эту тему гостя студии — экономиста Марата Абдрахманова.

Не вдаваясь в суть проблемы, ведущий задаёт вопрос: «Почему власть закрывает банк, какую цель при этом преследует?» А эксперт на голубом глазу заявляет в ответ: «Цель — платить людям как можно меньше денег». Тут надо оговориться, что на самом деле речь не шла о закрытии банка, говорилось о смене статуса финансового института, при этом он не перестанет выдавать жилищные займы, как это пытались представить в этом выпуске. Налицо не только полная некомпетентность ведущего в выбранной теме, но и дезинформация зрителей. Ведь в итоге журналист и гость студии договорились до того, что людям надо бежать в банк и забирать свои вклады.

После нескольких эфиров на казахском на общественно-политические темы на канале неожиданно появляется «развлекуха» — интервью со звёздами, что выглядело конечно, странно. Хотя это более привычная среда для Ахмадиева.

В одной из бесед певица Бахыт Шадаева заявила, что «у Димаша не поставлен голос, у него нет школы» и вообще, что именно она «дала ему путёвку в жизнь». В итоге интервью разлетелось на цитаты в СМИ, певице пришлось извиняться перед Димашем, а ролик с канала удалили.

В интервью с певицей Айжан Нурмагамбетовой была попытка «натянуть» его на повестку дня, задав вопросы про Украину, Қаңтар вместе с банальными «расскажите о ваших творческих планах». Но что-то пошло не так, когда ведущий в конце беседы предложил гостье «по традиции» спеть в эфире, и это, мягко говоря, выглядело нелепо.

В выпуске про «казахскую долговую книгу», где рассказывается о том, что многие казахстанцы покупают еду и товары первой необходимости в долг, интонации закадрового голоса звучат в благостном хабаровском стиле. Словно зрителям рассказывают не о важной проблеме, а наоборот, о чём-то хорошем.

На этом, похоже, эксперименты Ахмадиева закончились. Это был последний эфир с его участием. Но надо отдать ему должное: он честно пытался креативить в выпуске про амнистию кредитов, включив в репортаж отрывки из своего ролика, где он исполняет рэп, также известные мемы из интернета и другие приколы. Но, к сожалению, этот эфир набрал всего 2,6 тысячи просмотров — может, потому что после такого «веселья» в эфире почти 50 минут отвечал на вопросы скучный сотрудник из Агентства по финансовому мониторингу.

После казахские выпуски стали выходить реже, а вести их стала журналистка и активистка Айгерим Тилеужан, которая сейчас находится под домашним арестом. Напомним, её обвиняют в захвате Алматинского аэропорта и организации массовых беспорядков в дни январских событий.

Если посмотреть несколько эфиров с её участием, становится понятным, почему создатели канала «прикрыли лавочку». Первое интервью с общественным деятелем Рысбеком Сарсенбаем, посвящённое содержанию под арестом политика Жанболата Мамая и январским событиям, даёт понять, что Айгерим сложно работать на камеру. Представляя тему выпуска и гостя, она не может оставаться естественной, интонации звучат пафосно, беседа импровизационно не поддерживается. В итоге гость говорил иногда по шесть-семь минут и больше, как будто сам с собой.

И если предыдущему ведущему Ахмадиеву мешала его неуместная игривость при серьёзных интервью, то Тлеужан, наоборот, — излишняя строгость. Ещё одна проблема ведущей — неумение задавать конкретные вопросы. К примеру, в выпуске о возврате выведенных средств из страны в первом вопросе спикеру смешалось всё — проблемы газификации регионов, растущие цены, подготовка к школе, арендное жильё. И очень общий вопрос: что делает для решения этих проблем правительство? В итоге, конечно, ответ тоже был очень обобщённым и опять минут на семь-восемь.

Хотя справедливости ради надо сказать: в репортажах Айгерим смотрится гораздо лучше.

Русскоязычный контент: когда вопросы становятся ответами

Что касается выпусков на русском языке и в целом концепции проекта, тут выявляется другая проблема. Начнём с главной ведущей — Гульжан Ергалиевой. Давно замечено, что Гульжан Хамитовна в своих интервью порой говорит больше интервьюируемого, а иногда и вкладывает в его уста то, что она хотела бы услышать. Пожалуй, самым наглядным примером в этом плане и поэтому самым провальным стало интервью с поэтом и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым.

Задавая первый вопрос о том, почему гость студии решил возродить свою партию «Народный конгресс Казахстана», Ергалиева попутно вспомнила свою биографию, как она участвовала в парламентских выборах от этой партии, как принимала участие в организации партии и так далее.

Соответственно, и гость начал издалека: напомнил о потерянных последних 30 годах, вспомнил историю создания партии, три минуты рассказывал о своей встрече с Нельсоном Манделой, но на вопрос не ответил. Не дождавшись ответа, ведущая перебивает его и снова задаёт уже наводящий вопрос, как бы направляя гостя: «Так почему вы решили опять вернуться к партийной деятельности, потому что это ваша недопетая песня?» Но гость снова уходит от ответа и пускается в рассуждения о том, как мы строили капитализм и пришли к «дикому рыночному феодализму и создали главного феодала». С третьей попытки и общими усилиями, что называется, Гульжан Хамитовна наконец срывает с уст Олжаса Омаровича, что он «хочет повторить и добиться того, что не удалось тогда».

Вопрос о том, почему гость студии заявил, что «надо помочь президенту Токаеву», вылился уже в рассуждения самой ведущей: «Вы заявили, я буду помогать Токаеву, хотя, по идее, все партии должны конкурировать и все должны стремиться к этому, у всех есть свои задачи, в том числе с президентом, а вы не хотите, вы, наоборот, хотите помогать Токаеву, или ему нужна помощь, нужен такой тяжеловес, как вы? Почему вы хотите ему помогать, когда другие его критикуют, представляют альтернативные программы?»

Собеседник начал было говорить, опять издалека, но вопрос ведущей свёлся теперь к личным качествам президента. Из воспоминаний спикера мы узнали, что он пил чай и не только с действующим президентом, и ничего нового о личных качествах, кроме того, что все говорят: «Интеллигентный, образованный». Затем разговор перешёл к личным качествам первого президента, а Олжас Омарович начал говорить о возврате «украденных у народа денег», затем снова перешёл к описанию характера президента Токаева: «Я помню его отца…»

В итоге Гульжан Хамитовна снова вернулась к своему предыдущему вопросу, попутно на него же и отвечая: «И поэтому вы лично и ваша партия будете поддерживать президента, потому что вы ему доверяете, он заслуживает эту должность, и он должен с ней справиться, вы так считаете, потому что…» Собеседник лишь покорно кивал в ответ: «Да, да».

Надо признать, что зачастую в интервью канала с известными личностями, приглашёнными в надежде привлечь аудиторию, мало информативности. И, потратив час или полтора своего времени, вы ничего нового не узнаете.

Но выбивается из этого ряда, к примеру интервью Аяна Шарипбаева с архитектором Нурланом Турехановым на тему переименования столицы и качества архитектуры в стране. Подключение спикера к беседе было предварено саркастическим вступлением ведущего, слушать которое было удовольствием, и интересным досье на гостя в виде сюжета, сделанного другим журналистом канала — профессиональным телевизионщиком Парызом Байтеновым.

Это интервью было короче, чем предыдущее, динамичным, информативным, ну и сам спикер — интересная личность, выделяющаяся оригинальным, смелым взглядом и прекрасным чувством юмора. Несмотря на то, что беседа состоялась онлайн, а сам гость сидел в автомобиле, это нисколько не испортило впечатления — наоборот, придавало жизни. Ведь разговор был не только об архитектуре зданий, но и об архитектуре политической системы, и в нём было достаточно импровизации.

Нельзя не отметить, что канал в многообразии жанров замахивается и на расследования. Но чаще всего они, на мой взгляд, не совсем подходят под таковой. К примеру, одно из последних «расследований» о январских событиях. Во вступлении Гульжан Ергалиева говорит, что оно «построено исключительно на фактах», но таковых в выпуске особо я не увидела, озвученные сведения можно назвать версиями, инсайтом, но не фактами.

Например, в расследовании рассказали о встрече казахстанской элиты в Монако ещё в 2014 году, где была решена судьба Токаева как преемника, «тайная вечеря» приближённых к клану Назарбаева незадолго до январской трагедии в родовом поместье бывшей «главной» семьи, где готовился «заговор» против действующего президента, или об участии Кремля в январских событиях. Однако подтверждений этому и другим сведениям в расследовании представлено не было. Многое из того, что зрители узнали из выпуска, было уже озвучено в виде версий многочисленными экспертами в СМИ.

Несколько слов об интерьере стационарной студии — тотальный чёрный цвет, конечно, придает серьёзность, но чаще всего гости студии сливаются с фоном в своих тёмных пиджаках. Иногда фон меняется живой картинкой за спиной ведущих, что придает ощущение «лайфа».

В целом после просмотра канала создалось впечатление, что метания от одного жанра к другому — события дня, новости, репортажи, попытка анализа, интервью, расследования, а также несоблюдение единого хронометража видео, периодичности выпусков (что так «любит» YouTube) и прочее — ни к чему хорошему не привели. Отсюда и ощущение хаотичности, и неравномерные просмотры.