В мае практически все казахстанские медиа начали наперебой сообщать о предстоящем референдуме, который одни представляли как перезагрузку, а другие — как некий технический ремонт. Ближе к дате голосования крупные казахстанские СМИ как будто стали соревноваться заголовками в своих материалах, рассказывая в основном о плюсах референдума, но не углубляясь в тему и не подвергая критике ничего. Лишь некоторые из журналистов — казахстанских и иностранных — попытались копнуть глубже и рассказать своей аудитории о референдуме и поправках более сбалансированно.

Медиакритик Елена Кулакова посмотрела, что пишут о казахстанском референдуме не только местные СМИ, но и зарубежные.

Агитация и пропаганда

Tengrinews.kz 6 мая одним из первых опубликовал материал под заголовком «Какие поправки в Конституцию выносятся на референдум». Автор сухо привёл все статьи, пункты и подпункты предлагаемых поправок. Это сложно назвать журналистским материалом — скорее, информационным бюллетенем.

19 мая Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake развеял слухи о том, что на референдум вынесли поправки, гарантирующие семье Елбасы пожизненное содержание за счёт налогов граждан — такое сообщение распространялось в соцсетях, и Министерство юстиции опровергло эту информацию.

1 июня информагентство подошло к освещению темы уже более расширенно, написав «человеческим» языком, что нужно знать казахстанцам о референдуме. Опубликовали и сам бюллетень, и визуально сравнили изменения в закон, и рассказали, как быть тому, кто временно уехал. Но, опять же, говорили только о плюсах. Альтернативного мнения в материале представлено не было.

Sputnik Казахстан выдал материал о референдуме и предлагаемых поправках, написанный понятным языком, и попытался разъяснить аудитории, что может измениться в Конституции. «Sputnik Казахстан разобрался, что изменится в главном законе страны, если большинство граждан проголосует за поправки. Какой может стать новая Конституция Казахстана, читайте в нашем материале», — уверенно заявляет агентство. Параллельно приводятся существующие статьи и пункты Конституции, тем самым издание показывает разницу между действующим и предлагаемым новым законом страны. Первыми представлены поправки, которые наверняка заинтересуют общество: «Народ теперь главный?», «Полный запрет на смертную казнь», «Первый президент больше не может быть президентом?», «Родственники президента не должны работать на госслужбе», «Принудительный труд» и так далее. Но и здесь никакого анализа читателю не представили.

Телеканал КТК, начиная с 20-х чисел мая, выдавал по несколько видеоматериалов о предстоящем референдуме в день. Например, 28 мая в эфир вышел небольшой сюжет о том, что на рынке в Петропавловске побывала агитбригада. Телеканал сообщает, что «собравшимся раздали брошюры о референдуме, в которые можно внести свои предложения». Но что это за предложения, которые предлагалось внести людям, и что предлагали будущие избиратели — в сюжете не говорится вообще. Возникает вопрос: какие тут могут быть предложения от народа, если поправки уже сформированы и предстоит голосование только «за» или «против», и никакого альтернативного варианта не будет?

25 мая телеканал представил мнения нескольких жителей и подготовил видеоматериал о том, какие поправки в Конституцию вызывают наибольший интерес у казахстанцев. Сюжет основан на официальной информации со ссылкой на соцопрос. «Наибольший интерес казахстанцев вызывают пункты о беспартийности президента и усилении роли парламента и правительства. Члены рабочей группы по внесению поправок в Конституцию продолжают делиться результатами соцопросов», — сообщает КТК.

А вот как преподносил предстоящий референдум государственный телеканал «Хабар 24», который оказался активнее всех казахстанских медиа в плане пропаганды и агитации. За неделю-полторы до выборов хабаровцы подготовили множество видеоматериалов: сюжеты, мнения, интервью. В программе «По закону» от 25 мая ведущий (юрист по совместительству) Марат Башимов подчеркнул, что «все инициативы президента по внесению изменений в Конституцию своевременны и актуальны, их ждёт общество, они дают надежду на будущее».

Ведущий так уверенно говорил про поправки, что представил их чуть ли не как уже принятые народом, хотя голосования ещё не было. Вот, например: «Весь пакет предложенных конституционных изменений, который скоро станет реальностью, и ради которого будем голосовать на референдуме, должен коренным образом изменить политико-правовое пространство и усилить эффективность защиты конституционных прав граждан». В программе был представлен и опрос жителей. Одна из женщин подвергла критике поправку о запрете смертной казни, сказав, что она «против этого».

Телерадиоканал МТРК выдал несколько видеосюжетов, попытавшись рассказать своей аудитории о том, например, куда можно обратиться с вопросом о референдуме, справедливо предположив, что у избирателей возникнет желание что-либо узнать или уточнить. Также МТРК рассказал о предлагаемых поправках: «Как будут избирать акимов областей, если в Конституцию внесут поправки?», «Что изменится в выборе будущих депутатов?». То есть это медиа сосредоточилось на поправках, которые могут коснуться рядовых граждан.

Телеканал Atameken Business в рубрике «Своими словами» от 27 мая выдал: «За что мы будем голосовать?».

Телеканал обозначил референдум как редкое событие и провёл небольшой экскурс в историю. Автор попытался убедить граждан, что все поправки важны и для рядового казахстанца, призвал общество «стать активнее и внедряться в те процессы, которые происходят в стране». «Референдум — максимально простое голосование: есть только «за» и «против». Поэтому, если вам не важны какие-то пункты, то могут быть интересны другие», — сообщает Atameken Business. Но тут телеканал явно слукавил, потому что в обществе как раз и возникло недоумение, почему голосовать нужно сразу за все поправки или против всех, и почему нельзя было продумать другой вариант, чтобы проголосовать только за те поправки, с которыми избиратель согласен, и вычеркнуть те, которые не устраивают.

BaigeNews.kz опубликовал информацию о восьмичасовом телемарафоне «Иду на референдум», который стартовал 3 июня на телеканале «Хабар». В первом же абзаце указано, со ссылкой на сообщение государственного телеканала, что это «уникальный проект, который поможет телезрителям разобраться в предстоящем голосовании и принять участие в историческом событии».

Погружение в тему

Более глубоко подошёл к освещению темы журналист Вадим Борейко на своём YouTube-канале «Гиперборей». Интервью с политологом Досымом Сатпаевым набрало более 198 тысяч просмотров (цифра на 3 июня). Тема была обозначена так: «Зачем в Казахстане проводят референдум и в чём его ловушки?» Буквально за 20 минут всё было разложено по полочкам, предлагаемые поправки обсуждены простым языком. Собеседники также попробовали спрогнозировать, что произойдёт после референдума, какими будут президентские выборы. Получилось интересно и понятно для любой возрастной аудитории. Но сложилось впечатление такое: что бы ни предлагалось государством, — всё плохо. Политолог назвал референдум «Тришкиным кафтаном», подверг критике предлагаемые поправки «оптом» и подкрепил свои слова тем, что на «классическом референдуме должен звучать один вопрос по конкретной теме, там не должно быть квеста». Досым Сатпаев также подметил: «Тут юристы, политологи ногу сломают, а их (поправки — прим. авт.) предлагают простым гражданам Казахстана принять оптом». В итоге Борейко и Сатпаев приходят к выводу, что референдум — это репетиция предстоящих президентских выборов, некий мониторинг общественного мнения.

Интересная точка зрения была представлена на сайте Zakon.kz в статье профессора Мухамеджанова под заголовком «Субъективные фантазии по вопросу принятия закона РК «О внесении дополнений и изменений в Конституцию Республики Казахстан» по итогам конституционной реформы 2022 года». «Вынося важнейшие государственные вопросы непосредственно на решение избирателей, не берется в учёт, что многие из них подчас не имеют даже возможности разобраться в их сути. Народ не может быть компетентным во всех вопросах, а самое главное, он подвержен влиянию толпы, что даёт возможность даже приверженным демократии властям манипулировать полученным таким способом мнением народа», — говорится в материале.

Радио Azattyq освещало тему предстоящего референдума с разных ракурсов, дав возможность высказаться и недовольным гражданам. В новости от 20 мая сказано, что «Нур-Султан призывают отсрочить референдум для общественных обсуждений, усовершенствовать ряд поправок». Azattyq также привёл мнение международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая заявила: властям Казахстана необходимо отсрочить проведение референдума для проведения публичных обсуждений и консультаций по поправкам к основному закону страны. В статье были перечислены недочёты. Предлагалось пересмотреть поправки об уполномоченном по правам человека и Конституционном суде.

В видеосюжете от 24 мая Azattyq сообщил, что государственные и окологосударственные организации проводят исследования по теме референдума в Казахстане, и результаты вызывают у экспертов сомнения.

А 30 мая опубликовал новость, что «активисты в Нур-Султане призвали бойкотировать референдум по поправкам в Конституцию» и не участвовать в голосовании, «если они ничего не понимают, не проводить фальшивые референдумы и отказаться от бесполезной траты народных денег». «Почему власти не вынесли референдум на обсуждение с участием активистов? Власти вводят народ в заблуждение», — приводит сайт слова одного из активистов.

Интернет-портал DW опубликовал материал «»За что голосовать будем?»: Казахстан перед референдумом об изменении конституции», тоже подметив, что на референдум вынесен всего один, но очень длинный вопрос. Как сообщает интернет-портал, «по наблюдениям экспертов, многим гражданам до сих пор не понятен призыв приходить к урнам для голосования. Публично возражать президенту никто не стал». Это СМИ подошло к освещению предстоящего референдума развёрнуто, зайдя с истории рядового сельского жителя, который, прочитав предлагаемые поправки в Конституцию, не понял ровным счётом ничего. «Я, как штангист, сделал целых три попытки. Бесполезно. Я же совсем не политик. Моё дело — сад да огород, а тут чуть ли не юристом быть надо. Понял только, что такого, как при Назарбаеве, уже не будет», — приводятся в издании слова сельского жителя. Также журналист издания записал мнения экспертов и заметил, что «агитации против референдума пока не видно», но не исключил, что ближе к 5 июня тема референдума станет одной из ключевых, оттеснив на второй план всё ещё доминирующую тему войны в Украине.

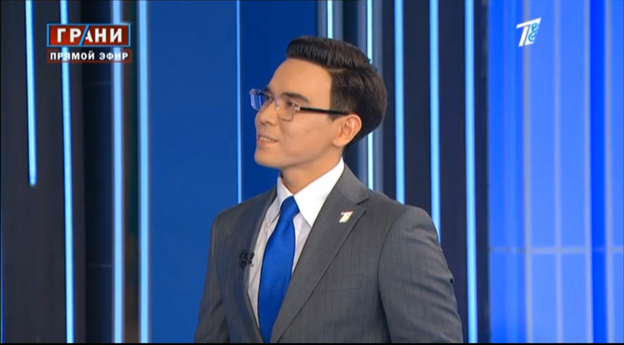

3 июня телеканал «Настоящее время» в своей программе затронул тему референдума, задавшись вопросом: «Почему властям Казахстана важно провести референдум по изменению Конституции с высокой явкой и убедительной победой?» В выпуске под названием «Азия: зачем Токаеву референдум» ведущий Шавкат Тургаев рассказал, что к агитации подключаются казахстанские звёзды, которые ранее политикой не интересовались, а тут вдруг агитируют граждан голосовать на референдуме. «Настоящее время» со ссылкой на пользователей соцсетей предположило, что немалая часть выделенных на плебисцит денег уйдёт на выплату гонораров звёздам-агитаторам.

https://youtu.be/wzjZIi5ZkyM

Российская «Независимая газета» опубликовала статью под заголовком «Референдум в Казахстане имеет имиджевый характер». Издание критикует поправки, считая, что почти все изменения носят технический характер и не меняют суперпрезидентской формы правления. «Референдум проводится для создания имиджа демократических реформ», — делает вывод «Независимая газета», основываясь на мнении экспертов. В статье приводятся слова политика Казбека Бейсебаева, который давал интервью порталу zonakz.net, отметив, что поправки с населением не обсуждаются, хотя и создан республиканский штаб поддержки референдума. «Эксперты обращают внимание: поправки принимаются единым пакетом с расчётом на то, что население изучать их не будет. При этом нельзя с какой-то статьёй согласиться, а с какой-то нет. Главное — явка. Это станет показателем доверия президенту Токаеву», — сообщается в материале.

Подавляющее большинство казахстанских СМИ — что онлайн, что телевизионных, — не потрудились хоть сколько-то аналитически подойти к теме поправок, которые намереваются внести в основной закон страны. Абсолютно все их материалы носили пропагандистский характер и были направлены на то, чтобы обеспечить на референдуме 5 июня максимальную явку. Невозможно сказать, было это следствием решения редакций или неких указаний «сверху». Но независимые журналисты и блогеры, в том числе иностранные, тем не менее, не поленились осветить тему с разных сторон и привести альтернативные мнения. Пусть таких материалов было сравнительно немного, но они были, в том числе и в казахстанском информационном поле.