Правительство Таджикистана по отношению к событиям в Украине до сих пор сохраняет нейтральную позицию и пока никак не комментирует военные действия России. Однако таджикское медийное пространство успело разделиться на два лагеря: на тех, кто тоже старается держаться в стороне, и тех, кто горячо поддерживает Москву. «Новый репортёр» изучил таджикоязычный контент.

НИАТ «Ховар»

Буквально месяц назад «Новый репортёр» уже рассказывал о том, как СМИ в Таджикистане освещают происходящее в Украине. Правда, тогда медиакритики изучали русскоязычный контент, который производится в республике. Часто таджикоязычные журналисты позволяют себе бОльшую эмоциональность в сравнении со своими коллегами, которые пишут на русском языке, благодаря чему их контент получается чрезвычайно ярким, наполненным эпитетами и выразительными ремарками. Впрочем, главное национальное информационное агентство «Ховар», освещая конфликт в своей таджикоязычной ленте новостей, старалось быть сдержанным настолько, насколько им позволяли государственные российские источники информации, на которые они ссылались.

Например, после того, как Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, «Ховар» сообщил об этом, указывая, что российские военные теперь будут «обеспечивать мир и стабильность на этих территориях». Следом появилось сообщение, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвала переговоры единственным решением между сторонами.

Надо отдать должное: сначала «Ховар» пытался сохранить баланс, и журналисты размещали материалы с противоположными мнениями. Позже политика всё-таки изменилась. Например, «Радио Озоди» заметило, что 24 февраля, сразу после начала вторжения, на сайте «Ховар» появилось официальное обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который осудил действия России в Украине, но эту новость через некоторое время удалили.

Дальнейшие материалы носили чисто информационный характер: агентство передавало обращение МИД Таджикистана к своим гражданам, которые находятся на территории Украины, говорили о том, что ведомство готовит списки для возможной эвакуации соотечественников; затем рассказывали о возвращении на родину первой партии таджикистанцев.

О визите в Таджикистан Валентины Матвиенко первым сообщил «Ховар». Но агентство не посчитало необходимым указать (или поосторожничало сообщить), что Матвиенко с Эмомали Рахмоном говорила и о ситуации в Украине. Об этом сообщило РИА Новости и другие федеральные российские СМИ.

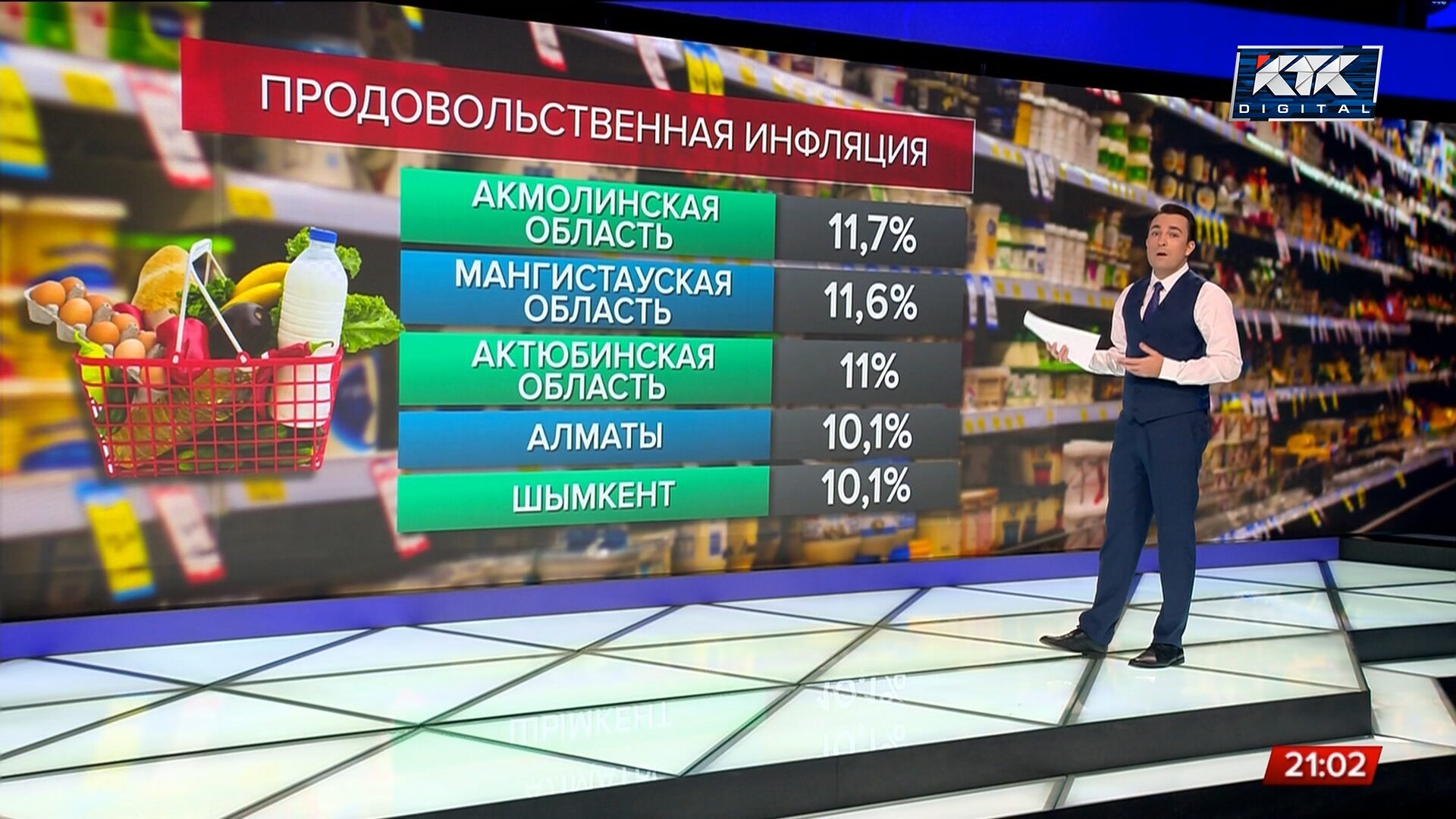

Кроме того, говорили журналисты «Ховара» и о последствиях российско-украинского конфликта для Таджикистана: о снижении курса российского рубля, об остановке работы популярной системы денежных переводов Western Union в банках, о задержанных авиарейсах из России, а также о временном запрете экспорта сахара и зерновых. Ни одного мнения по поводу событий в Украине со стороны экспертов или должностных лиц на сайте «Ховара» не прозвучало за весь месяц ни разу.

«Азия-Плюс»

Таджикоязычная версия «Азии-Плюс» активизировалась с первых дней конфликта, вовремя сделав для своих пользователей перевод основных новостей из Украины, а также подготовив свои собственные аналитические материалы. Например, 23 февраля на сайте был опубликован материал таджикского политолога, кандидата политических наук Шерали Ризоёна под заголовком «Тоҷикистон дар низоъи Русияву Укроин бояд аз манофеи миллии худаш ҳимоят кунад» («В конфликте между Россией и Украиной Таджикистан должен придерживаться своих национальных интересов»). «В Таджикистане в сложившейся ситуации большинство оказалось на стороне России, и меньшинство заступается за Украину», — написала редакция в лиде к этой статье. В одном из своих тезисов политолог, руководствуясь интересами стран исхода трудовой рабочей силы (имеется в виду Таджикистан) отмечает, что создавшийся политический конфликт может привести к новому экономическому кризису, который коснётся и Таджикистана. Также автор предупреждает, что в такой ситуации республика должна придерживаться своих национальных интересов и не делиться на сторонников и противников противоборствующих сил (имея в виду Россию и страны Запада). Украину автор называет жертвой геополитических игр и предупреждает, что для других постсоветских стран сложившаяся ситуация должна послужить уроком.

26 февраля редакция разместила интервью с очевидцем событий, студентом одного из вузов Украины из Таджикистана, в котором герой рассказывает, как во время атак прятался в подвалах и бомбоубежище. Другие материалы издания также касались последствий, которые несёт война в Украине для Таджикистана: падение курса российского рубля, задержки полётов российских авиакомпаний.

К слову, через неделю после начала вторжения в Украину редакция опубликовала ещё один материал Шерали Ризоёна под заголовком «Бухрони Украина ва хатхои сурх барои Точикистон» («Кризис Украины и красные линии для Таджикистана»), в котором автор ещё раз называет политику невмешательства, нейтралитет Таджикистана лучшей позицией в сложившейся политической ситуации и напоминает, что Россия и Украина — одни из важнейших партнёров Таджикистана. Таджикистану он советует «преследовать собственные интересы и не создавать искусственных проблем на пустом месте».

«Необходимо также понять, что нам не следует играть судьбами наших соотечественников, которые находятся в трудовой миграции. Чрезвычайно важно, чтобы Таджикистан не был воспринят сторонником одной из конфликтующих стран, так как существует большая вероятность объявления санкций», — пишет он.Анализируя призывы жителей республики в соцсетях к властям Таджикистана, в которых они требуют определиться «либо мы с Россией, либо против неё» (такие есть), политолог говорит, что в нынешней ситуации страна не может себе этого позволить.

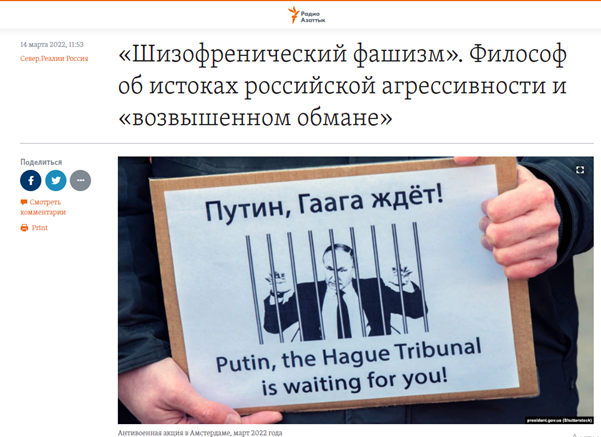

«Радио Озоди»

С самого начала военного конфликта в Украине «Радио Озоди» создало отдельную рубрику «Война в Украине», где стало размещать материалы о ситуации. Кроме основного блока новостей, «Радио Озоди» также представило более обширные материалы на эту тему.

Например, поговорило с таджикской гражданской активисткой, документалистом Анисой Собири и опубликовало интервью «Русия худро дар ҳолати наздик ба худкушӣ гузоштааст» («Россия поставила себя в суицидальное положение»). Рассуждая о ситуации в Украине и о том, как таджикское общество воспринимает этот конфликт, Аниса отмечает, что «в Таджикистане есть большая толерантность к агрессии», поэтому в соцсетях много положительных мнений о действиях российской армии в Украине.

В другом сюжете «Мардони точик дар Украина «мондаанд». Як зани точик мегуяд, ба Чехия рох наёфт» («Таджикские мужчины «остались» в Украине. Одну таджикскую женщину не пустили в Чехию») журналисты показали, как уроженка Таджикистана, жившая в Украине вместе с двумя детьми, бежала вместе с украинцами в Европу, а затем вынужденно вернулась в Полтаву.

Ещё одна история была посвящена таджикскому парню Хурсандмуроду Махмудову, который в составе российских войск попал в Украину, и его объявили погибшим. Мама парня рассказала, что не верила в его смерть, хотя четыре дня оплакивала сына. Позже семье сообщили, что парень жив и продолжает служить в Украине.

Кроме сюжетов, «Радио Озоди» также организовало в студии беседу с экспертами о ситуации в Украине. Например, в программу «Гапи озод» («Голос свободы») были приглашены политолог Сайфулло Сафаров, эксперт Шерали Ризоён и журналист Иршод Сулаймони, которые обсудили последствия для Таджикистана в связи с введением экономических санкций в отношении России. Интересно, что полемика охватила два противоположных мнения — тех, кто заступался за Украину, и тех, кто придерживался противоположной точки зрения.

В следующем эфире программы «Гапи озод» на тему почему война России в Украине разделила таджикистанцев на два лагеря, выступили Махди Собир, эксперт по вопросам безопасности, гражданин России и Алим Шерзамонов, заместитель председателя запрещённого в Таджикистане Национального альянса, который проживает в Европе.

Своим мнением о ситуации в Украине поделился в видеоинтервью и экс-лидер СДПТ Рахматилло Зоиров, он сказал, что Путин поступил неправильно. «Время, конечно, покажет, как будут развиваться события», — добавил политик, осторожно отметив, что, возможно, Украину ждёт размежевание территории.

О том, что двое уроженцев Таджикистана из Дарвазского района ГБАО были убиты в Украине и их тела привезли на родину, первыми также сообщили сотрудники «Радио Озоди». Судя по их репортажу, Джамшед Худоиев и Шухрат Абдуллоев имели российское гражданство и воевали в составе российских войск. По словам властей Дарвоза, у обоих не было таджикских паспортов.

Обратили внимание журналисты издания и на раздор в таджикском обществе, которое в своих мнениях о происходящем в Украине разделилось на два враждующих лагеря.

«Точикистон»

Между тем, независимая газета «Точикистон» (сайт Pressa.tj) политическую ситуацию вокруг Украины освещает однобоко. Как показал анализ публикаций в этом издании, в основном редакция занималась перепечаткой информации из российских государственных СМИ, переводя их на таджикский язык.

В информации «Артиши Русия дар Мариупол бо миллатгароён мечангад» («Российская армия воюет в Мариуполе с националистами») в качестве источника указан Telegram-канал Министерства обороны России. Издание также опубликовало репортаж РИА Новости об одной из спецопераций на Донбассе.

В тексте с кричащим заголовком «Сафири Амрико: Путин даъвои хоки Тоҷикистонро низ дорад!» («Посол Америки: «Путин хочет завоевать и территорию Таджикистана»), ссылаясь на ТАСС (но без прямой ссылки), журналисты привели слова постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд, что Россия хочет присвоить себе все бывшие территории Российской империи столетней давности. Она действительно об этом сказала в своём выступлении, но в другом контексте.

Большая часть сообщений, посвящённых событиям в Украине, — это переводы российских официальных СМИ на таджикский язык. Например, на сайте была опубликована ответная речь российского актёра, одновременно депутата российской Госдумы Дмитрия Певцова на выступление американского сенатора и известного актёра Арнольда Шварценеггера, который обратился к россиянам и призвал прекратить войну.

Без ссылки на источник информации издание рассказало и о пророчестве Ванги на 2022 год, в котором она якобы рассказала о трагической судьбе Украины. Сами авторы «Точикистона» тоже «вангуют»: ещё до спецоперации в Украине, то есть 21 февраля, они опубликовали материал о том, как возможные санкции против России скажутся на Таджикистане.

Между тем, «Точикистон» освещает и последствия, связанные с военными действиями в Украине, — например, отмену авиасообщения в ряде российских городов. Что плохо, эта тема никак не связана с Таджикистаном, авторы просто взяли и перевели информацию «Российской газеты» о внутренних российских рейсах. Более того, журналисты этого издания рассказывали и о героях российской армии. Например, они перевели и опубликовали на сайте очерк о героизме командира противоракетной бригады Минобороны России Владимира Полякова, который первоначально был опубликован в издании «Комсомольская правда — Челябинск». При этом своих собственных материалов на эту тему, которые касались бы именно Таджикистана, на сайте, к сожалению, почти не оказалось.

«СССР»

У таджикоязычного издания «СССР», которое пишет на все темы, гордясь своим слоганом «Мо метавонем!» («Мы можем!»), как оказалось, очень мало публикаций на тему российско-украинского конфликта.

Но зато было опубликовано мнение главреда и учредителя этого медиа Сайёфи Мизробы, в котором он осудил действия президента Украины Владимира Зеленского, называя его марионеткой западных стран и заявляя, что ему вообще «не идёт быть президентом». Почему? Потому что он не выходит из своего бункера и не стоит со своим народом. При этом автор восхваляет Владимира Путина («А что, у Путина нет бункера? Есть! Но он говорит из своего кабинета из Кремля, хотя врагов у него больше, чем у Зеленского») и даже хвалит Гитлера — мол, «у него тоже был бункер, но, проиграв, он покончил с собой по-мужски…»).

В этой публикации есть и более интересные моменты. «Сейчас наши оппоненты скажут, что «СССР» — сторонник войны (здесь и далее авторский перевод — прим. ред.). Нет! Война продолжается и будет продолжаться и без нашего заступничества. Москва в ярости, и кто стал причиной такого состояния, хорошо понимают в НАТО и в Евросоюзе. Мы не как те наши друзья, которые с паспортом России в руках перед своими грантодателями в интернете выступают в футболках с эмблемами Украины. Потому что эти… извините, двухпогонные также ещё мечтают и об американской грин-карте. Скажите, может ли тот, кто продал свою родину и получил российский паспорт, быть верным Москве? Это вопрос консульству России и лично послу РФ в Таджикистане товарищу Лякину-Фролову. Игорь Семенович, вы когда-нибудь задумывались, кому выдаёте паспорта РФ? Однажды загляните в соцсети и посмотрите, за кого и за что выступают эти «недотаджики-недороссияне»?!» — возмущается Мизроб в своей авторской колонке.

В конце публикации автор отмечает, что это его личное мнение, а не позиция всего издания, его сотрудников и тем более правительства и гордится, что у нас соблюдается плюрализм мнений. Он ещё раз напоминает, что для него Владимир Зеленский является президентом-неудачником, хотя несколько таджикских «журналистов-грантоедов» боготворят его, разместив фото чужого президента на своих аватарках.

Кстати, в своём посткриптуме Мизроб предупреждает «недопереводчиков из посольств России и Украины, Америки и любых других посольств, которые работают в Таджикистане, что им должно быть стыдно, что они не владеют таджикским, государственным языком и искажают перевод так, как угодно им самим». А также он грозится, что если ещё один раз переводчики посольств искажённо, двусмысленно или на своё усмотрение переведут материалы народной газеты «СССР», то он подаст на них в суд.В другом материале «СССР», посвящённом Украине, использован инфоповод — встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Издание решило узнать мнение о событиях у двух экспертов Таджикистана — политолога Сайфулло Сафарова и журналиста Савфата Бурхонова. «Таджикам, которые так верят в российскую военную мощь, нужно раскрыть глаза и увидеть, что у России, кроме старенького москвича, пылесоса «Ракета» и телевизора «Горизонт», ничего нет. Из военной техники у неё есть ракеты, которые летают благодаря украинским моторам. Страна до сих пор не научилась выпускать свои моторы. Всей военной мощи России хватит только на час боевых действий. А так называемые атомные бомбы, если сдвинуть, то они сразу же взорвутся, потому что не могут летать. Если даже и вылетит одна, то упадёт на свой же город», — приводит издание слова Бурхонова.В свою очередь, Сайфулло Сафаров отвечает ему, что не стоит умалять достоинства России, потому что американские ракеты до вчерашнего дня летали на российских двигателях, и что его оппонент явно находится под пропагандой страны, в которой до недавнего времени жил, то есть Украины.

Потом они возвращаются в прошлое, спорят о заслугах Ленина и т. д. и т. п. В итоге выясняется, что издание позаимствовало все эти высказывания из их постов в Facebook. Комментируя эту «полемику», авторы «СССР» пишут, что «пока стороны спорят, мы, дорогой читатель, будем ждать войны великих держав».

И вот накануне событий 24 февраля, в другой своей авторской колонке под названием «Шинохти президенти» (Президентское признание), Мизроб от украинских событий плавно переходит к республикам Центральной Азии, намекая, что они были созданы на пустом месте большевиками (исключение составляет только Таджикистан), а у других республик не было государственности.

«Фараж»

Популярная таджикоязычная газета «Фараж» и её одноимённый сайт события российско-украинских отношений также освещает редко. В основном все материалы на эту тему имеют информационный характер; например, сообщается, что Таджикистан вывозит своих граждан из Украины.

При этом после 24 февраля автор «Фаража», исследователь Иброхим Халилов, рассуждая о защите национальных интересов в этом неспокойном мире, вскользь отмечает, что во все времена необходимо обеспечивать безопасность общества и государства в целом и советует изучать мнения и настроения аудитории в соцсетях.

А в материале «Тахриби хукуки байналмилали» («Искажение международного права») автор, правовед Абдуфаёз Шарифзода, критикует страны с двойными стандартами, которые, являясь членами НАТО и ООН, занимаются искажением международных норм и прав. В другой публикации под заголовком «Шикасти давлат» («Раскол государства») автор, политолог Абдулло Рахнамо, высказывает своё видение политических, экономических и социальных проблем общества, которые приводят к цветным революциям и народному восстанию. Здесь же он тонко напоминает о новейшей истории Украины, начиная с 2004 года, и о лидерах, которые воспитали поколение неонационалистов, взращивая его на русофобии.

Возможно, это позиция учредителя и главреда «Фаража» Хуршеда Атовулло, который, по признанию авторов портала Cabar.Asia, осторожничает при освещении этих событий, учитывая присутствие более миллиона таджикских мигрантов в России.

«Он также подтвердил, что лица, близкие к властям, советовали им воздержаться от комментариев по этому поводу, чтобы российские власти не прибегали к депортациям и другому давлению на мигрантов», — сообщает издание. Возможно, такой точки зрения придерживаются и другие журналисты в Таджикистане. Во всяком случае, хочется верить, что войну в Украине они приветствуют только из-за опасения за свою страну.