«7 күн» — это еженедельная итоговая программа, которая выходит на «Хабаре». Это один из главных информационных продуктов бренда, а его ведущий Александр Трухачёв — одно из главных лиц канала. Посмотрев несколько последних выпусков, я готов поделиться своим мнением о том, что я увидел.

Есть такая профессия

Конкуренция — двигатель прогресса. Соцсети и другие альтернативные официальным источники информации обеспечили соревновательные условия, в которых являющийся рупором власти телеканал «Хабар» вынужден мимикрировать и подстраиваться под новые запросы аудитории. В первую очередь, речь идёт о расширении допущений: точно дозированная критика пусть и не самой властной архитектуры, но её внешних атрибутов давно проникла в съёмочные павильоны телеканала. «Хабар» в этом смысле всегда был лакмусовой бумажкой, отражающей идеологический мейнстрим, разрешённую для умеренного «инакомыслия» стезю. И ускорение стартующих по этой дорожке телевизионных марафонцев не одинаково.

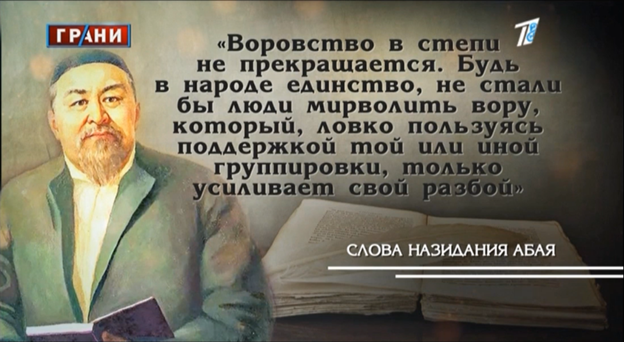

Ситуация такова, что проекты, продающие зрителю идею критического всматривания в дела государственные (вроде программы «Проверено!», «Акимы», «Большая неделя») на деле не выходят за пределы анализа проступков мелкого чиновничества, как бы вдыхая жизнь в формулу о «хорошем царе» и «плохих боярах». В пределах обнесённой этими же красными флажками информационной делянки работают и другие телеканалы нашей страны: мы уже писали о программах «Самое время», «Студия 7», «Грани» (а вот ещё одни «Грани») и других. Но даже на фоне этих проектов, хотя бы формально «причёсанных» под принятые в цивилизованном мире журналистские стандарты, выделяются медиапродукты «прямого посыла», напоминающие даже не об истинной сути «Хабара» (редакционная политика которого вполне ожидаема), но об историко-культурных особенностях нашей страны, соседствующей и с Туркменистаном, и с Узбекистаном, при этом многое наследующей от СССР.

Недавно я писал о докфильме Асылбека Абдулова «Новый курс президента Токаева», вышедшем на YouTube-канале «Казинформа». Ветеран казахстанского телевидения Абдулов, сбросив все маски и уже не пытаясь скрыть намерения (чем занимался более года в авторской программе), отринув многолетние журналистские рефлексы, занимался политическим рекламированием любимого политика.

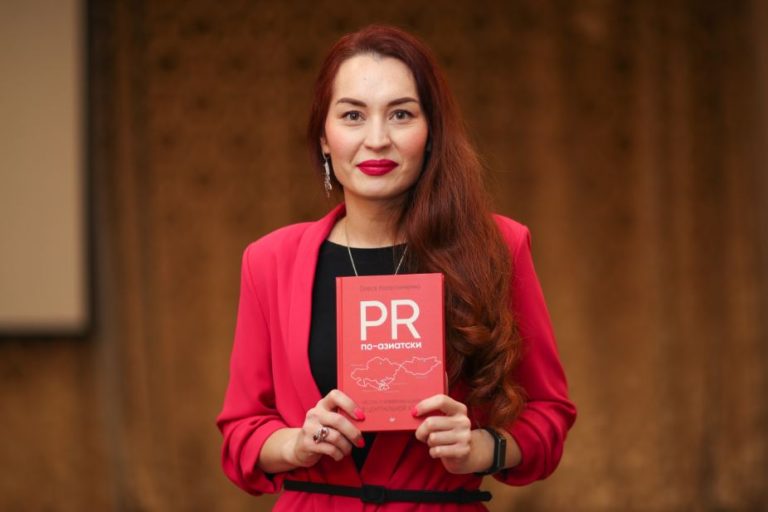

Нужно ли такое длинное предисловие к разбору программы «7 күн»? Конечно. Потому что её ведущий Александр Трухачёв — коллега Асылбека Абдулова не только по холдингу, но и по профессии. И называется эта профессия «PR-менеджер» или «специалист по политическому PR». И конкретно эту работу Трухачёв выполняет с максимальной отдачей. Все аналитические кондиции телевизионного деятеля подчинены главной задаче: сформировать позитивный имидж лидеров страны и вселить в зрителя, который в интересное время живёт и пасовать перед трудностями не должен, неиссякаемый запас оптимизма.

Львиную долю его передачи занимает летопись рабочих будней Касым-Жомарта Токаева и Нурсултана Назарбаева. И если «7 күн» презентуется как итоговая еженедельная программа, итоги недели для её авторов — это именно что совершённые за семидневку президентские дела: остальные события — лишь красочные декорации для главных свершений.

Вот, например, о чём рассказывали Трухачёв и компания в выпуске от 28 ноября, перечислю по порядку:

- передача Назарбаевым полномочий председателя Nur Otan Токаеву;

- сюжет об истории партии;

- приём Токаевым представителя ООН;

- визит Токаева в Брюссель;

- эпидемиологическая ситуация в стране;

- приём Токаевым столичного акима;

- расследование ЧП на шахте;

- сюжет о майнерах и энергодефиците (в подводке ведущий заявил о новом угле зрения на проблему с подачи Токаева);

- концерт оперной дивы Мудряк, творческую судьбу которой когда-то определил Назарбаев.

А вот какие темы были в последнем выпуске, от 12 декабря:

- грядущий День Независимости;

- итоговое заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием Назарбаева и Токаева;

- сюжет о роли Назарбаева в создании ЕАЭС;

- официальный визит в Казахстан президента Узбекистана (и его встречи с Токаевым и Назарбаевым);

- телефонный разговор Токаева с президентом Кыргызстана;

- встреча Токаева с руководителем администрации президента Кыргызстана;

- статья Назарбаева «Уроки Независимости»;

- перенос Токаевым повышения порога достаточности для снятия пенсионных из ЕНПФ;

- итоги переписи;

- приём Токаевым министра внутренних дел;

- приём Токаевым председателя Счётного комитета;

- приём Токаевым главы Совета старейшин тюркских государств;

- награждение президентской премией «Алтын Сапа» товаропроизводителей;

- сюжет о президентских грантах для молодёжи;

- поездка политиков в регионы;

- международная конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс» в Нур-Султане;

- выступление Токаева на заседании Высшего совета по реформам и поставленная им задача создать Социальный кодекс;

- прогнозы от экспертов Нацбанка о главных экономических показателях;

- два сюжета о передовых компаниях: птицефабрике и авиакомпании Air Astana.

О чём эта программа, надеюсь, теперь понятно окончательно.

Чиновничеству посвящается

А вот что непонятно, так это застенчивость телевизионных деятелей, продолжающих называть себя журналистами при том, что они являются профессионалами в совсем другом ремесле. Будто есть что постыдное в честном пиаре, отмытом от журналистского грима. И словно раскрытие истинных намерений авторов способно ударить по их репутации сильнее, чем работа под прикрытием другой профессии.

Собственно, почти все отрицательные стороны программы «7 күн» связаны с её ложным позиционированием. В качестве журналистского продукта она несостоятельна, потому что тенденциозна и является средством политической агитации, инструментом управления общественным мнением, служащим для раскрутки конкретных имён и политических решений. В качестве PR-продукта она хороша по тем же самым основаниям. Впрочем, настолько ли хороша?

У программы есть проблемы в аспектах, независимых от целеполагания создателей.

Подчас складывается впечатление, что авторы делают «7 күн» не для простого зрителя, а для казахстанского чиновничества. Авторские тексты пишутся на выхолощенном языке пресс-релизов, привычном государственным назначенцам.

«Чтобы эти связи были не на словах, а на деле, нужна продуманная логистика. У ЕАЭС в этом сегменте колоссальные возможности. Увеличить скорость транспортного коридора и рассмотреть инициативу Казахстана по созданию национальной товаропроводящей системы…», — к примеру, говорит за кадром автор очередного сюжета. В этом дремучем документном языке нет творческой энергии, зато есть чиновничьи шаблоны, едва ли близкие казахстанцам от сохи.

По моему мнению, хромает в программе и качество аналитики. Как правило, она формальна и не выходит за рамки поставленных задач.

«На внешнеполитической арене мы как бы транслируем месседж нашим международным партнёрам, месседж стабильности в нашей стране, месседж преемственности», — например, сообщает в одном из сюжетов старший научный сотрудник отдела Казахстанского института стратегических исследований (кстати, в титрах было написано с ошибкой: «стратегического исследования») при президенте РК Слямжар Ахметжаров. И было бы отлично, если бы эта реплика была результатом экспертного анализа. Но очень плохо, если это очередной шаблон из списка «правильных» мантр, а я склоняюсь именно к этому мнению.

«30 лет Независимости. 30 лет спокойствия и мира, развития и процветания. Мы празднуем эту дату с искренней радостью и чётким видением дальнейшего пути: светлого, мирного и свободного», — с таких слов закадрового рассказчика начинается другой материал — о приближении Дня Независимости, и не сразу понятно, что это: очень субъективное широкое обобщение или попытка внушить зрителю конкретную мысль.

«Взамен молодые люди пообещали трудиться на благо Родины, и даже нет сомнений, что они это сделают. Целеустремлённые и независимые, они уже доказали, на что способны», — так завершает автор сюжет о президентских молодёжных грантах, а мне хочется пофантазировать и представить, как хорошо бы звучала эта фраза из телевизора «Рубин» в каком-нибудь 1969 году.

В итоге мне кажется, что под соусом журналистики нам подают продукт, созданный для обслуживания не населения, но властных структур; при этом, по моему мнению, Трухачёв и компания, как и их коллега Асылбек Абдулов, занимаясь эфирными славословиями в адрес сильных мира сего, делают это слишком рьяно и работают в ущерб имиджу интересантов, начищая и без того видные статуи до совсем уж нестерпимого блеска. И воспринимается госпропаганда в таком исполнении как анахронизм: бесхитростные лобовые агитки едва ли работают в XXI веке.