Какая самая позитивная новость недели? Правильно: наш соотечественник Иманбек Зейкенов стал первым казахстанцем, получившим самую престижную в мире музыкальную награду, «Грэмми». Но государственные телеканалы «Хабар» и QAZAQSTAN это событие почему-то полностью проигнорировали. Иногда молчание красноречивее слов.

Тем не менее, «Грэмми» наш, а Алматы оказался на грани локдауна (но в преддверии Наурыза подробно эту тему освещать не стал никто).

«Большие новости», КТК

На весенних каникулах.

«7 кун», «Хабар»

«День сравнялся с ночью, свет победил тьму, наконец-то наступила весна…» — так поэтично начинается итоговый выпуск новостей «7 кун» от 21 марта. Поэтичность эта позитивная не покинет команду программы до конца выпуска; забегая вперёд, скажем, что негатива или хотя бы какого-то баланса нет ни в одном из шести сюжетов, только позитив, только восхваление.

«Колыбель казахстанской независимости», «город безграничных возможностей» и другие эпитеты посвящены городу Алматы, в совещании по развитию которого принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Второй сюжет «Преемственность и реформы» Елены Устимович, как следует из подводки ведущего Александра Трухачёва, рассказывает «о собственном стиле президента Касым-Жомарта Токаева». Для выпуска записали синхроны трёх членов Национального совета общественного доверия, политолога-социолога, а также процитировали Telegram-пост блогера Ержана Рашева: «Я сейчас в Европе, и отсюда многое видно со стороны. Например, то, что казахи справились с коронавирусом гораздо лучше европейцев и с гораздо меньшими локдаунами, экономическими последствиями. Тихо, без громких обещаний внедряются важные реформы — новый закон о митингах, отмена смертной казни, выборы районных акимов, закон о домашнем насилии, «слышащее государство» онлайн, земельная реформа. Главное, что курс обозначен правильный, в сторону построения демократического общества, остальное приложится».

Третий сюжет называется «Против кризиса». Упоминая про «посткоронакризисное развитие» (кстати, отличная новая скороговорка), Амир Саменбетов рассказывает, как увеличение объёмов добычи нефти должно повлиять на рост госбюджета. Все четыре казахстанских спикера, напирая на новые рабочие места, выравнивание экономики и исполнение государством социальных обязательств, доказывают зрителю необходимость увеличения добычи. Ни одного альтернативного мнения приведено не было.

Материал «Семейные ценности» лексически построен на штампах и клише вроде: «Семья — слово, которое понятно всем и в которое каждый человек вкладывает самые светлые чувства». Автор записала синхроны с экспертом по семейной политике, общественным деятелем и сценаристом. Интересны слова сценариста, которая говорит, что «казахи были феминистами: никогда не применяли силу к женщине и не ограничивали её права». Правда, в доказательство этому приводит фольклор и лирические эпосы. Образ женщины великой степи проиллюстрирован кадрами с изображениями Альмиры Турсын из фильма «Томирис».

Сюжет «Сын двух народов» рассказывает об открытии в Алматы памятника казахстанскому писателю Герольду Бельгеру, скончавшемуся шесть лет назад.

А одна из героинь последнего материала программы «Наурыз Мейрамы» сокрушается об отмене народных гуляний на мартовские праздники. Видеоряд этого лубочного сюжета состоит из Наурыз-коже и алтыбакана. Здесь же единственный стендап за весь выпуск: Анна Абрамова записала его в национальном наряде в юрте.

«Аналитика», «Первый канал Евразия»

Ковид снова в информационном топе, число заражённых растёт, в некоторых регионах Казахстана, в том числе в Алматы (где скоро может быть вообще будет локдаун), усилили карантин. С этого начинается выпуск.

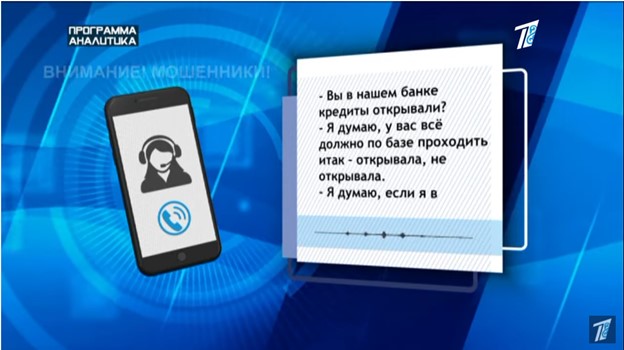

Первый большой сюжет посвящён мошенникам, которые звонят казахстанцев от имени банков и убеждают перевести им на счёт деньги. Полезный в целом материал опять портят мелкие и досадные просчёты редакторов, вроде выражения «скачка приложения» (вместо «скачивание») и грубой орфографической ошибки в титрах («итак» вместо «и так»).

Кроме того, после сюжета всё же остаются вопросы: почему у некоторых мошенников есть данные о суммах на счёте? Откуда они берут номера телефонов клиентов конкретного банка? Представителей банков в сюжете не было, полицейских тоже. Однако это не очень существенно, если рассматривать материал именно как ликбез: неважно, откуда и почему. Главное — знать, как противостоять.

Следующий сюжет посвящён крушению военного самолёта АН-26 под Алматы на позапрошлой неделе. «Илья Самохвалов изучил ряд версий (крушения — прим. ред.), одна из которых — число 13», — говорит ведущая Альмира Кульмухамедова в подводке, и такой откровенной кликбейтности никак не ожидаешь от республиканского канала. Особенно если учесть, что число 13 в отношении именно этой аварии упоминалось лишь один раз — и то как дата катастрофы. Вообще сложилось впечатление, что сам сюжет был сделан только для того, чтобы ветеран авиации высказал своё личное мнение относительно возможной причины трагедии и поведал, что в праздники авиаторы вообще-то обычно не летают (а этот в этот день у них как раз был профессиональный праздник). Почему? Суеверия? Нам вроде бы именно на это намекают, вот и в подводке тоже. В остальном материал состоял из рассказа о других катастрофах военных самолётов в Казахстане за последние 10 лет.

«Победа здравого смысла и отчасти редакции «Первого канала Евразия»», — так начала ведущая подводку к следующему материалу — про то, что ПЦР-тест для возвращающихся на родину казахстанцев перестанет быть бесплатным. И правда: именно «Аналитика» с начала года из выпуска в выпуск говорила об этой проблеме и о том, во что она обходится казне.

Большой сюжет программа посвятила 10-летней годовщине начала войны в Сирии. И для человека, который не следит за событиями на Ближнем Востоке, из материала не очень понятно, что произошло. Сначала были митинги тех, кто против коррупции, митинги разогнали — и тут в игру вступили экстремисты. Почему не вступили раньше? Кто там в итоге с кем воюет сейчас и за что? О расстановке международных сил попытались рассказать, но как-то расплывчато. Ближе к концу упомянули о миротворческой миссии нашей страны («враждующие стороны одинаково считаются с репутацией Казахстана», говорит политолог). Но конфликт в итоге ещё не разрешён.

Тему зарубежных новостей продолжил «обмен любезностями» Путина и Байдена. На короткое Байденовское «I do» (после вопроса журналиста, считает ли глава Америки российского президента убийцей) глава России разразился тирадой, которая начинается словами «Кто как обзывается, тот так и называется». В программе этой теме посвятили больше трёх минут, откровенного дисбаланса или манипуляций в материале нет, а из неоткровенного — блок, тем не менее, завершился кадрами, на который Джо Байден несколько раз падает на трапе самолёта.

Последний материал выпуска — о главной культурной новости недели: 20-летний житель города Аксу Павлодарской области Иманбек Зейкенов стал обладателем самой престижной музыкальной награды в мире, «Грэмми». Правда, интервью «Евразии» лауреат не дал — «его менеджер был неумолим к КАЗАХСТАНСКОМУ каналу», подчеркнула ведущая. Но, несмотря на эту лёгкую и очевидную обиду, сюжет получился душевным: журналисты расспросили всех знакомых Иманбека, до которых только смогли дотянуться.

Apta, QAZAQSTAN

Apta началась с поздравления президента Токаева с Наурызом — ведущая процитировала публикацию на сайте Акорды.

Также Токаев провёл совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы. Первый сюжет посвятили проблемам, которые во время этого совещания озвучил глава государства (развязка в районе рынка «Алтын Орда», отсутствие условий для детей с ограниченными возможностями, нехватка мест на школах, детсадах, рост материнской смерти, экология, безработица и так далее). В сюжете были и герои, и синхроны президента.

Далее процитировали опять же президента, который призвал казахстанцев пройти вакцинацию. После краткой статистики о COVID-19 и коронавирусной пневмонии перешли на усиление карантинных ограничений в Нур-Султане и Алматы.

Apta продолжает тему забастовок рабочих в разных уголках страны. В этот раз показали проблемы крановщиков на стройплощадках. Старые краны опасны для использования, работники требуют поднять зарплаты, уменьшить пенсионный возраст. Тема острая, но проблема с балансом: в сюжете нет комментариев представителей стройкомпаний.

В рубрике, посвящённой 30-летию Независимости Казахстана, вспоминали главные события 1995 года: роспуск парламента, Верховный совет, усиление полномочий президента, влияние экономического кризиса на криминальную обстановку, употребление наркотиков, 50-летие Победы, 150-летие Абая Кунанбаева.

К Наурызу сняли сюжет про семью Беисбековых. Все её члены занимаются различными ремёслами и открыли собственный ремесленный центр. Интересно, что этот материал был построен без закадрового текста журналиста, только на монологе главы семьи. Поэтому, несмотря на отличную тему и потрясающий видеоряд, не хватило высказываний других Беисбековых.

Хороший видеоряд был и в следующем сюжете, про гостиницу на Кольсае. В материале есть признаки рекламы, но нет пометок об этом, а также отсутствует баланс: никаких других мнений, кроме тех, в которых хвалят отель, мы не услышим.

Мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.