После летнего затишья казахстанцы окончательно вернулись к просмотру любимых телеканалов. Основу телерациона по-прежнему составляют новости, и свои позиции в информационной картине дня начинает отвоёвывать «Евразия». Кроме этого, канал небезуспешно борется за зрителя и на развлекательном фронте, предлагая насладиться уже восьмым сезоном популярного певческого конкурса. Ну а мелодраматические запросы аудитории с лихвой покрывает новичок месячных топов — Astana TV — с 700-серийной индийской мыльной оперой. Предлагаем обзор 10 самых популярных телепродуктов октября*.

1. Новости КТК (5,78**). Основные сюжеты самого популярного выпуска новостей в прошлом месяце (от 26 октября) ожидаемо были посвящены коронавирусу. Так, алматинцев порадовали возможностью сходить в кинотеатр или торгово-развлекательный центр в выходные, а жителей Шымкента расстроили очередным продлением карантинных ограничений. Пять минут эфирного времени ушло на рубрику «Хочу спросить». В ней от телезрителей прозвучало два вопроса: на первой записи женщина из Актау поинтересовалась смыслом ношения медицинских перчаток, на второй мужчина из Семея спросил о точности разных тестов на коронавирус. В ответ специалисты подчеркнули, что мытьё рук, вероятнее всего, защищает от заражения лучше, чем перчатки, и что лишь два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус подряд являются какой-никакой гарантией того, что пока вы в безопасности.

2. Новости КТК (5,34). 12 октября корреспонденты канала всерьёз взялись за поиск виноватых в сложившейся ситуации. Сначала они сообщили, что «корону» привезли с собой пассажиры международных рейсов, прилетевшие из Турции, России и ОАЭ. Следующими под прицел попали актюбинские врачи, которые допустили столпотворение в карантинном стационаре, куда доставили прилетевших из Анталии туристов. И, наконец, ещё почти пять минут вечернего прайм-тайма журналисты посвятили безответственности казахстанцев. Сюжет под названием «Маска безразличия» собрал комментарии специалистов, которые связали вторую волну пандемии с беспечностью «многих представителей населения», указали на необходимость обработки предметов личного потребления, а также предположили, что микротрещины на руках могут повышать вероятность заражения.

3. X-Factor (5,1). Во второй половине октября на «Первом канале Евразия» стартовал восьмой сезон телепроекта по поиску талантливых исполнителей — премьера шоу состоялась ещё в октябре 2011 года. Уже второй эпизод нового сезона, посвящённый прослушиваниям, собрал у экранов внушительную аудиторию. Судят выступающих из всех уголков Казахстана народная артистка Нагима Ескалиева, музыкальный критик Нурберген Махамбетов и выпускник первого сезона X-Factor Анатолий Цой. Его имя авторы шоу до последнего момента держали в секрете, надеясь, вероятно, на повышенный интерес со стороны аудитории. Этой же цели, надо думать, служит призовой фонд конкурса: победителю обещают семь миллионов тенге. Живые выступления участников начнутся с января следующего года, а пока аудитория внимательно наблюдает за лучшими из тех пяти тысяч человек, кто прислал онлайн-заявку.

4. «Поле чудес» (4,91). В октябре казахстанские зрители больше всего оценили выпуск капитал-шоу, посвящённый Дню учителя. На втором месте по рейтингу — юбилейная программа, посвящённая 30-летию «Поле чудес». Знаменательная дата стала поводом для множества публикаций в российских СМИ. Медиакритик Ирина Петровская для «Новой газеты» вспомнила о том, как сама волею случая стала победителем спецвыпуска. «Лента.ру» выпустила текст о неоднозначном закулисье шоу, а RT побеседовал с Леонидом Якубовичем. Но, пожалуй, самым подробным вышел рассказ о легендарной русскоязычной программе у «Медузы»: тут и разные версии появления телевикторины, и первые крупные спонсоры, и воспоминания первых участников, и о том, как Якубович после записи первых эпизодов решил, что «телевидение — это не его».

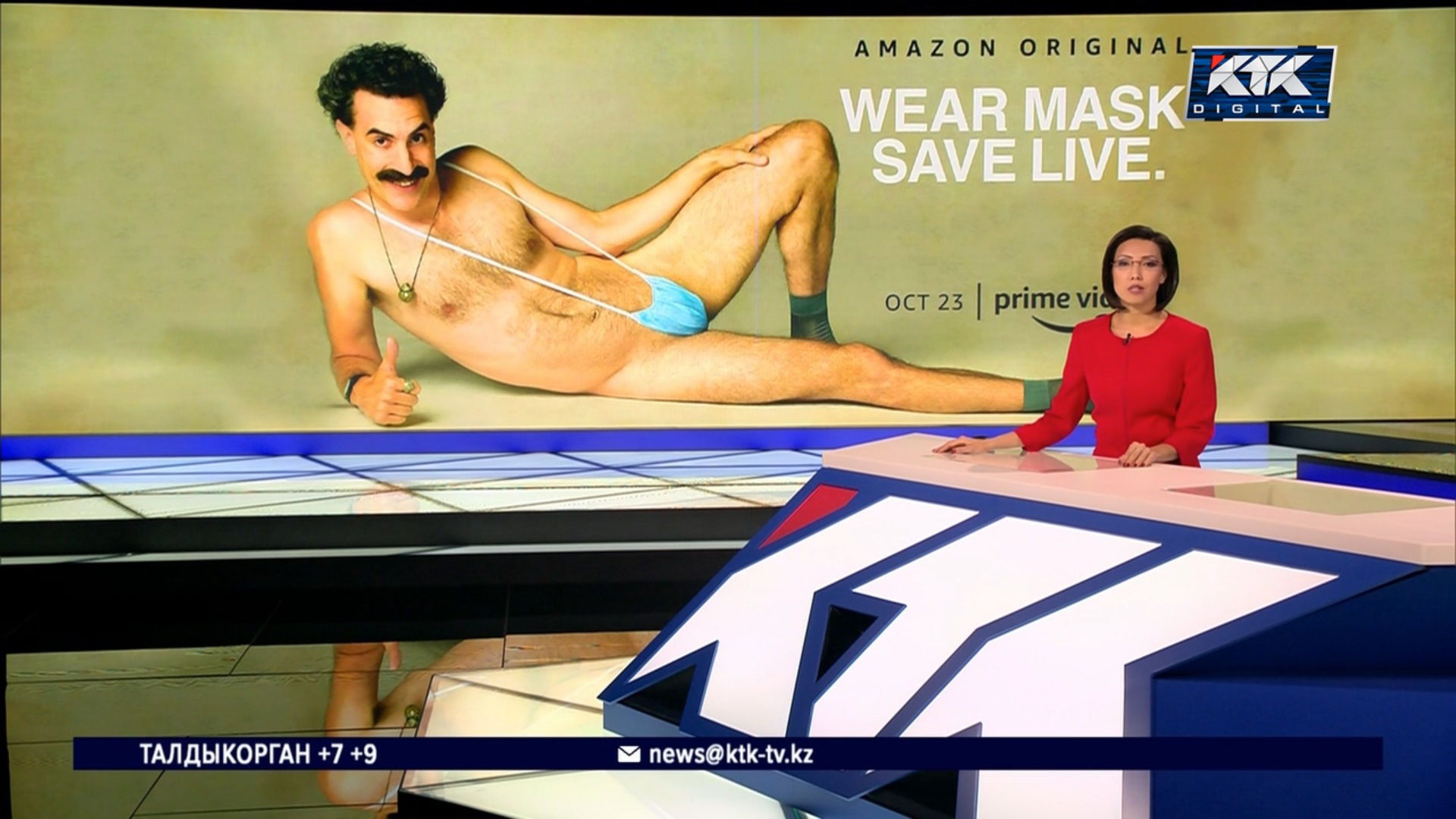

5. Новости КТК (4,64). 23 октября вечерний выпуск начался с новостей из алматинского хосписа — там, по сообщению главного санврача города Жандарбека Бекшина, зафиксирована вспышка коронавируса. После 30 подтверждённых случаев медицинское учреждение закрыли на 14-дневный карантин. Уже в следующем сюжете диктор объявил Алматы «абсолютным лидером по суточному приросту» подтверждённых случаев COVID-19. И пока санврачи и правоохранители сражаются за социальное дистанцирование, казахстанцы «пытаются остановить триумфальное шествие “Бората”». Из соответствующего сюжета, правда, стало ясно, что чрезвычайно возмущённых сограждан всего двое. Мужчины, стоя перед консульством США, потребовали «принять меры за оскорбление государственных символов». «В данном случае наша правовая система бессильна», — поставил точку в ситуации юрист.

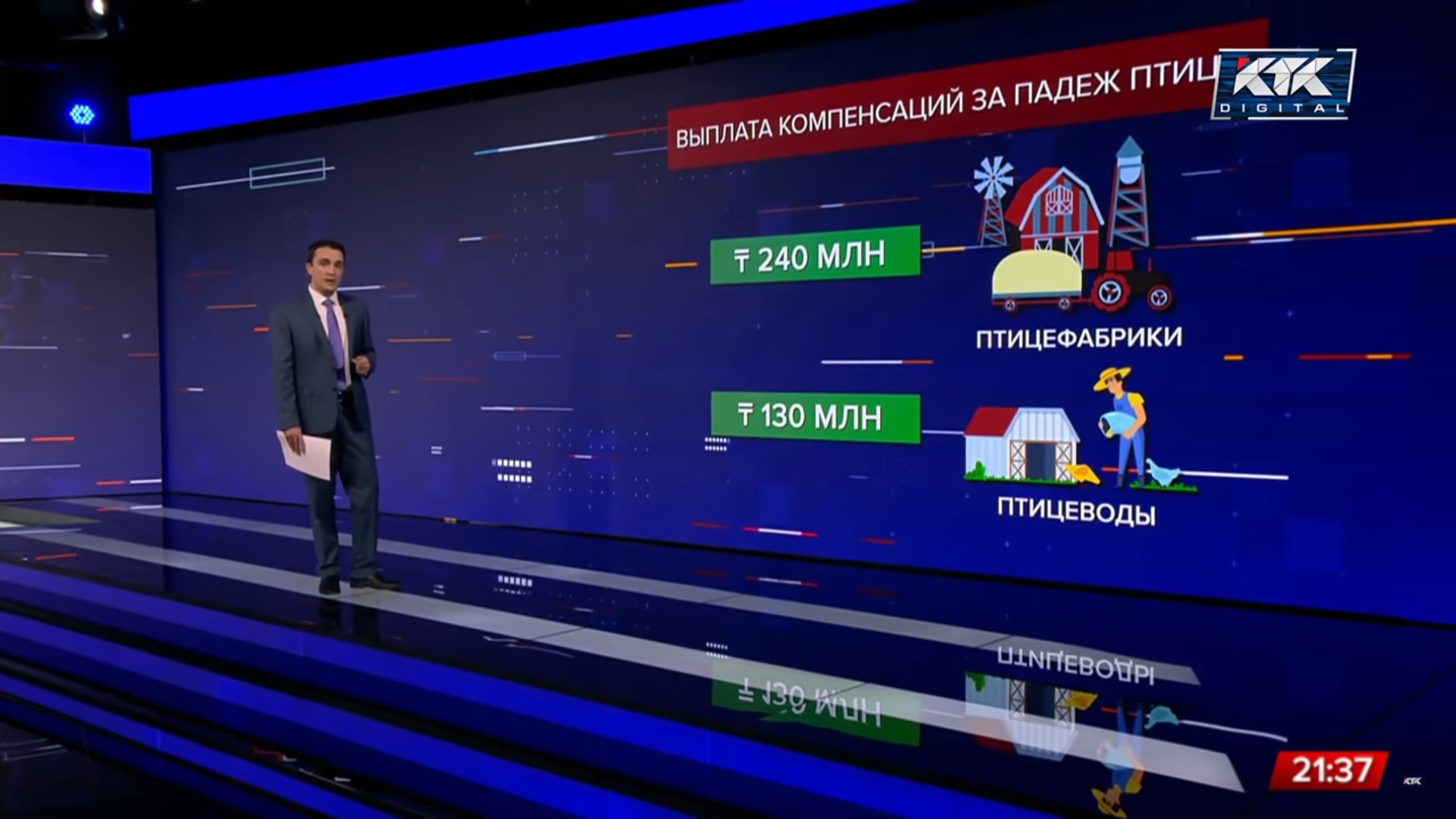

6. Новости КТК (4,53). 7 октября главным инфоповодом в стране стало совещание по подготовке ко второй волне коронавируса с участием главы государства. В эфире КТК Токаев распорядился «решить вопрос финансовой доступности тестирования», «обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты», а также выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков «без проведения подробных расследований». К исполнению последнего поручения приступили практически моментально: в том же выпуске перед зрителями предстал глава комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава, который заявил, что «сейчас инициируются дополнительные моменты» по внесению изменений в утверждённый порядок назначения выплат. Он же поправил президента в отношении озвученных цифр: деньги получили 45 семей, а не 37.

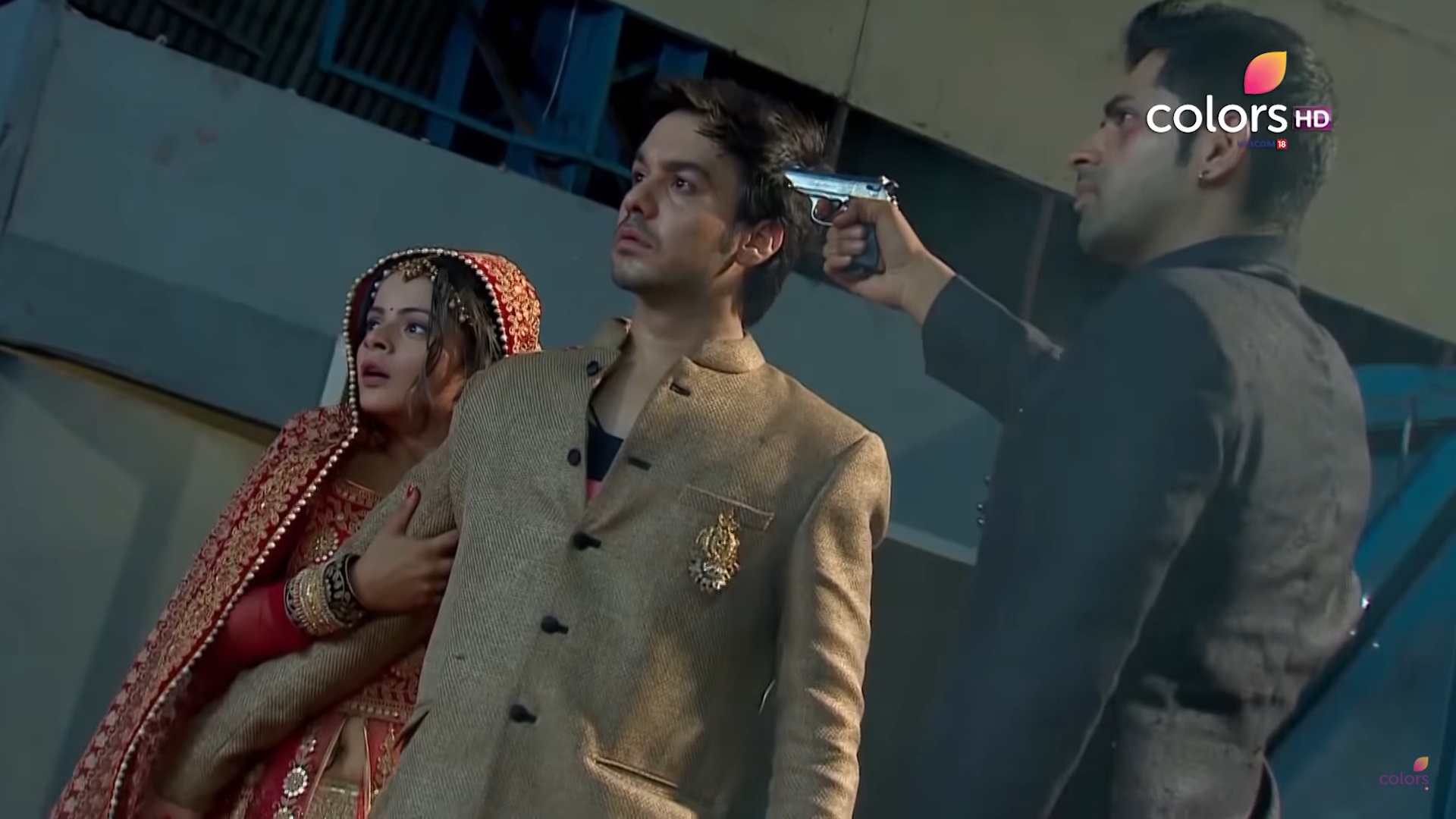

7. «Кекеш келін» (4,27). Октябрь стал третьим месяцем непрерывного роста рейтингов индийской мелодрамы, транслируемой телеканалом Astana TV. Пока Тапки — единственный продукт индийского кинематографа, который регулярно оказывается в топе самых популярных сериалов месяца. Помимо Болливуда, успехом у аудитории пользуются и турецкие сериалы, однако здесь конкуренцию «Астане» уже составляет QAZAQSTAN. Топовым продуктом телеканала, судя по еженедельным выкладкам TNS Kantar, стал сериал «Келін әні». Сюжет разворачивается вокруг влюблённых, вынужденных сталкиваться с разными превратностями судьбы на пути к счастью. Astana TV, в свою очередь, предлагает любителям окунуться в «великолепный век» правления Султана Сулеймана. Историческая драма получила десятки наград, была показана в десятках стран мира, а в Казахстане её уже демонстрировал «Хабар».

8. «Тайная любовь» (4,18). В минувшем месяце КТК порадовал зрителей не только исчерпывающими выпусками новостей, но и украинской мелодрамой прошлого года. По сюжету счастливая жизнь главной героини рушится после того, как её жених, метящий в прокуроры, совершает смертельный наезд на беременную женщину. Чтобы уберечь карьеру любимого в органах, девушка берёт вину на себя и садится в тюрьму. «Там ей предстоит узнать, что колония далеко не худшее, что с ней могло случиться», — интригуют аудиторию создатели сериала. Отзывов в сети много: комментаторы делятся впечатлениями и ломают копья в попытках выяснить, кто из действующих лиц менее всего достоин зрительской любви. Искушенные любители сериалов подмечают, что украинская драма является «вольной интерпретацией» известной корейской дорамы «Секрет».

9. Главные новости на «Евразии» (4,14). Выпуск 1 октября начался с ошеломляющего анонса: «Дезинфектор виноват в смерти трёх детей. Самой младшей было всего 8 месяцев». Зрителям, перегруженным новостями о коронавирусе и регулярно наблюдающим дезинфекторов во дворах и подъездах собственных домов, было суждено тревожиться по этому поводу добрую половину выпуска, пока на 19-й минуте ведущая рубрики «112», наконец, не перешла к делу. «Завершился процесс по громкому делу дезинсектора», — невозмутимо сообщила она. Оказалось, судебное разбирательство было посвящено прошлогоднему трагическому случаю. Так, обвинительный приговор суда в отношении специалиста по уничтожению клопов (который в широком смысле слова действительно является дезинфектором) стал для информационной службы канала поводом внести свою лепту в стигматизацию работников санитарно-эпидемических служб.

10. Главные новости на «Евразии» (3,86). Выпуск от 12 октября начался так, словно корреспонденты канала оказались в 2017 году: «Виртуальные палачи склоняют детей к суициду, создав некую игру». Для скептиков закадровый голос поспешил добавить: «Пока правоохранители блокируют эти группы, детей к суициду толкают в школах, уверены родители, увидевшие задания для пятиклассников». Как выяснилось, родители одного из классов забили тревогу, когда учитель русского языка в качестве основы для задания использовала христианскую притчу. В ней сын, услышав от рассерженной матери недобрые слова, «схватил ружье и застрелился»; мать после этого «умерла от горя». Ни одного комментария от родителей в сюжете, к слову, не прозвучало. Единственным выразителем мнения стала представитель управления образования Алматы, сообщившая, что директор и учитель уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

* ТОП-10 основан на данных Kantar (TOO «TNS Central Asia»).

** Рейтинг — потенциальная аудитория программы, выраженная в процентах от общего числа жителей страны, имеющих телевизор. Имеет принципиальное значение для рекламодателей.

Все использованные иллюстрации — скриншоты программ с официальных сайтов телеканалов и YouTube.