Если вы еще ни разу не встретили человека, который убеждал вас в теории заговора или чудодейственном свойстве какого-то продукта, вам очень повезло, ведь те, кто вступал в такие споры, уже знают, насколько сложно переубедить собеседника.

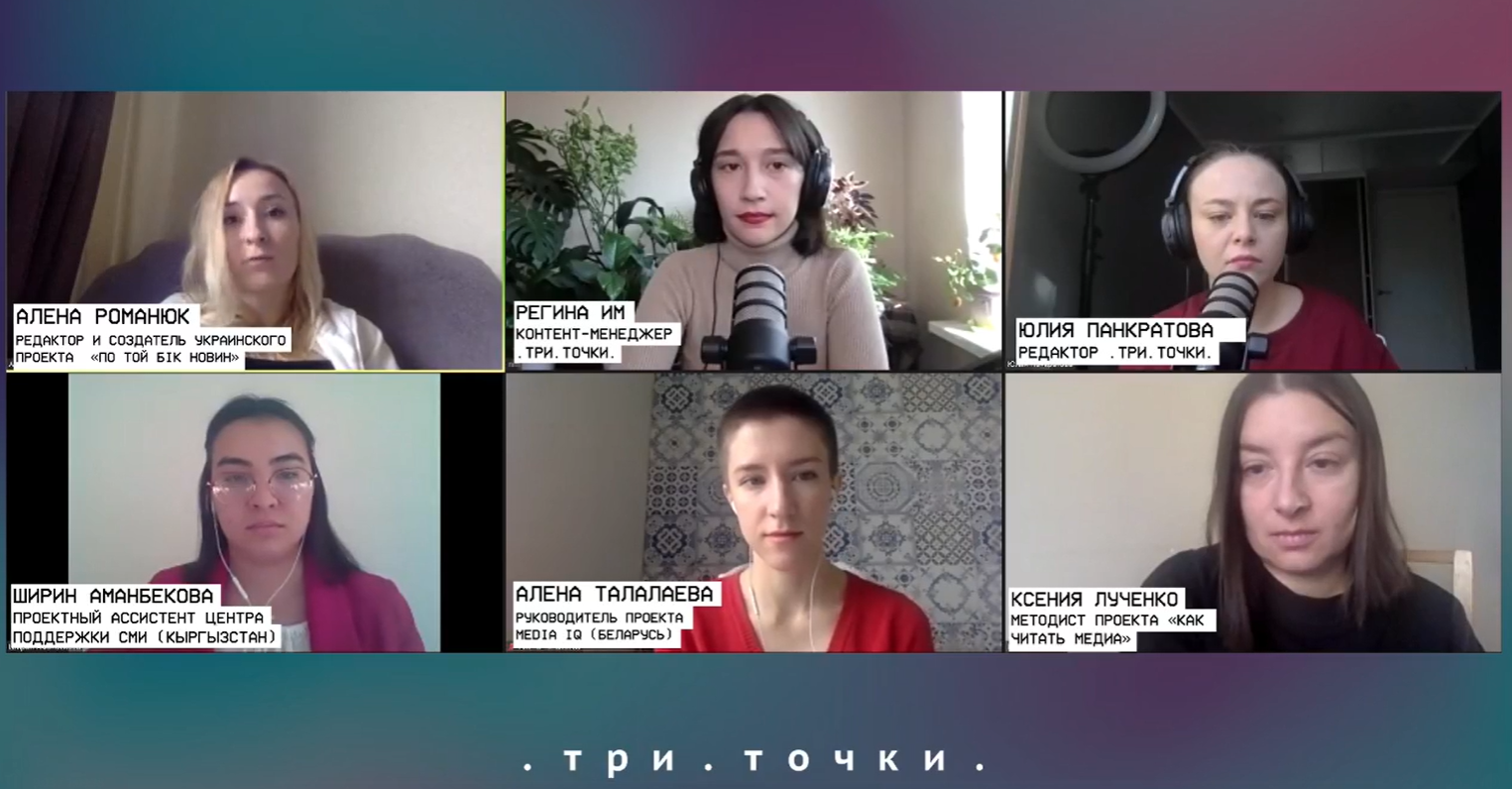

В прямом эфире подкаста What The Fact от .три.точки. Знай, что смотришь! собрались эксперты из разных стран, которые несколько лет ведут проекты по медиаграмотности. Они обсудили самые популярные контраргументы для ответа на вопрос «Да кому она нужна, эта ваша медиаграмотность?». «Новый репортёр» посмотрел подкаст и собрал интересные мысли.

А зачем вообще нужна эта ваша медиаграмотность?

Алёна Романюк, редактор и создатель украинского проекта «По той бiк новин»:

— Мы вообще не употребляем слово «медиаграмотность». Я считаю, что оно достаточно сложное, отвлекает людей, и вообще сложные термины усугубляют ситуацию. Между собой, среди коллег, когда я преподаю студентам или работаю с учителями или с детьми, — это одна история: да, я могу произнести это слово. Но со скептиками, с людьми, которые приходят в социальные сети и распространяют фейки, — с ними нужна другая тактика.

Ширин Аманбекова, проектный ассистент центра поддержки СМИ (Кыргызстан):

— Многие полагают, что в сферу медиаграмотности входит только журналистика, но сегодня это навык любого человека, независимо от того, блогер он, журналист или просто потребитель информации. Если раньше основным навыком было умение читать и писать, то сегодня медиаграмотность — это тоже основной навык.

Алёна Талалаева, руководитель проекта MediaIQ (Беларусь):

— Информация, которую потребляют люди, влияет на их профессиональную жизнь, на то, какие они решения принимают не только в семье, не только в обществе, но и на законодательном уровне. Выпустить тот или иной продукт, как к чему-то отнестись, за что проголосовать — это всё решают люди. Это и есть потребление информации, неосознанно или осознанно оно очень влияет на все сферы нашей жизни.

Ксения Лученко, методист проекта «Как читать медиа»:

— Медиаграмотность — это очень широкое понятие. Если посмотреть на российские конференции по медиаграмотности, там выступают с докладами математики, микробиологи, психологи, юристы, филологи — то есть это огромная сфера, которая закрывает очень много направлений. Мы можем отрицать, выключить все гаджеты, не понимать, что значит жить в цифровой среде, и тогда медиаграмотность не нужна. Но если мы всем этим пользуемся, то лучше всего озознанно функционировать в этом мире.

От того, что я репостнул, никому хуже не станет

Ксения Лученко, методист проекта «Как читать медиа»:

— Вред, конечно, будет. Есть специальные исследования о том, что распространение фейков о коронавирусе вредит, потому что люди перестают выполнять распоряжения, перестают верить врачам, да и паника вредит, это факт и это доказано. Но я могу сказать, зачем это нужно. Это абсолютно нерациональное действие — пересылка в WhatsApp. Это некоторая форма социальной коммуникации, то есть люди передают друг другу сообщение с желанием сделать что-то хорошее, какой-то эмоциональный посыл.

Алёна Талалаева, руководитель проекта MediaIQ (Беларусь):

— Чем это вредит, кроме того, что засоряет эфир и мешает полезной информации пробиться сквозь мусор? Это также влияет на поведение. Опять же про коронавирус: сколько людей, хронически больных, не могли добыть или с трудом доставали необходимые лекарства! Всё потому, что их раскупили люди, которые начитались таких вот непонятных новостей. Они мешают пробиться хорошей полезной информации.

Алёна Романюк, редактор и создатель украинского проекта «По той бiк новин»:

— Была новая, непонятная ситуация, непонятный вирус. Медиа нагнетали. Есть фактор страха и недостаток коммуникаций. Это был некий информационный вакуум, когда запросов на информацию было много, а ответов и достаточного количества достоверной информации не было. Естественно, где есть информационный вакуум, люди сами найдут решение и ответы на свои вопросы.

Ширин Аманбекова, проектный ассистент центра поддержки СМИ (Кыргызстан):

— Одно дело, когда один человек пересылает информацию, не проверяя её, и совсем другое дело, когда это делают блогеры, у которых большая аудитория. Это становится действительно опасным.

Это моё мнение: что хочу, то и пишу

Ксения Лученко, методист проекта «Как читать медиа»:

— Человек имеет право на своей страничке распространять всё, что угодно. Это базовый принцип свободы слова: он может верить в фейки, в барабашку, в макаронного монстра. Здесь скорее вопрос читателей, а не распространителя. Обратная сторона — это цензура, угроза свободе слова.

Алёна Романюк, редактор и создатель украинского проекта «По той бiк новин»:

— Я согласна с тем, что запрещать людям что-то делать — плохая идея. Но ситуация сложная. Самая популярная блогерша в Украине с многомилионной аудиторией распространяет антинаучные сообщения и фейки. Люди это читают, люди этому верят, это очень страшно. Когда это моё мнение, я имею право об этом говорить, но если ты говоришь неправду, это подмена фактов своими суждениями, одна из манипуляционных технологий.

Алена Талалаева, руководитель проекта MediaIQ (Беларусь):

— Многие люди, которые постят фейки, на самом деле верят в них сами. Они думают, что делают кому-то лучше, распространяя эту информацию. Нужно признаться себе в том, что это есть, что некоторые люди заблуждаются. Тем, кто работает с медиаграмотностью, стоит работать с инфлюенсерами, потому что это благодатная почва — люди, которые влияют на других людей, а также с аудиторией, чтобы она могла отличать факт от мнения.

Ширин Аманбекова, проектный ассистент центра поддержки СМИ (Кыргызстан):

— Все эти фейки, примеры — они цикличные. И люди, несмотря ни на что, продолжают репостить. У нас был фейк о распылении вируса с вертолета. Он появился в апреле, потом снова через два месяца. Задумываешься: если опровергли один раз, зачем повторно вытаскивать эту информацию? Это говорит об уровне критического мышления населения.

Моё критическое мышление против твоего критического мышления

Алёна Романюк, редактор и создатель украинского проекта «По той бiк новин»:

— Когда начинаешь рассказывать людям о том, что есть фейки, они думают, что уже сами всё знают и всё могут. Нет единого рецепта, как с этим бороться. Я предлагаю оставить критическое мышление и посмотреть на факт: что такое вирусы, как их можно создать в лаборатории и т. д. Но это многочасовой процесс, который требует терпения. Есть люди, которые всё равно не поверят.

Алёна Талалаева, руководитель проекта MediaIQ (Беларусь):

— Люди немножко путают критическое мышление и подозрительные предубеждения. Когда мы говорим про критическое мышление, мы открыты к новой информации и не имеем заготовленного ответа. И когда речь идёт о теории заговора, мы так же критически относимся к ней, а не думаем, что нам открывают глаза. Это две крайности: когда люди либо полностью верят всему, что прочитали, либо они думают, что все врут.

Ксения Лученко, методист проекта «Как читать медиа»:

— Любая теория заговора — это всегда очень логично построенная теория, в которой всегда есть информация. Главное, что отличает теорию заговора от более рациональных постов, — это что-то внешнее. Какая-то внешняя сила, которая показывает, что человек — не хозяин своей жизни, он ничего не может с этим сделать. С этим ничего нельзя сделать, кроме косвенных действий, связанных с просвещением, разъяснением.

Официальные источники тоже врут

Ширин Аманбекова, проектный ассистент центра поддержки СМИ (Кыргызстан):

— В Кыргызстане был такой случай, это было выступление министра в прямом эфире. Кто-то посмеялся, кто-то принял всерьёз и задумался: а если даже государство распространяет непроверенную информацию, то кому верить? Такие мысли были среди интернет-пользователей.

Алёна Талалаева, руководитель проекта MediaIQ (Беларусь):

— Официальная информация — это один из источников. Всегда есть эксперты. Их тоже надо уметь отличать от псевдоэкспертов, понимать, кто способен говорить, кто компетентен. Нужно руководствоваться правилом нескольких источников. Но здесь другая проблема: люди устали от информационного потока, они не готовы проверять даже источник информации. Очень сложно переломить такое отношение людей к информации.

Алёна Романюк, редактор и создатель украинского проекта «По той бiк новин»:

— В Украине социальные опросы и исследования за последние несколько лет показали, что есть недоверие к власти, к СМИ. Люди верят людям. Надо делать государственные учреждения более человечными. Даже если будет ошибка, от этого никто не застрахован. Там сидят не роботы, не машины, а люди, которые так же ошибаются.

«Три точки» — информационная кампания по медиаграмотности. Её задача — повысить иммунитет нашей аудитории к манипуляциям и пропаганде, и чтобы людей с критическим мышлением стало больше. Все материалы «Нового репортёра» совместно с .три.точки. Знай, что смотришь! можно найти здесь.

Кампания создана и поддерживается в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание публикаций на этой странице является предметом ответственности Internews и не отражает точку зрения Европейского Союза.