Студенты узнают:

- чем журналистика отличается от блогерства,

- какая информация относится к секретам,

- что защищено авторским правом.

Введение

Интернет даёт возможность реализовывать свои интересы и отстаивать права в онлайн-среде. Это включает в себя право получать и распространять информацию, продвигать интересы сообщества, менять устоявшиеся нормы и стереотипы. Но, как в любой сфере, здесь необходимо помнить о законах и правилах, чтобы свобода слова не превратилась в претензию или судебный иск.

Шаг 1. Гражданская журналистика и нормы профессиональной этики

Чем в век интернета отличаются журналистские материалы от публикаций блогеров? Этот вопрос в последнее время звучит очень часто. Многие искренне считают, что при наличии хорошей камеры в телефоне и умения связать слова в текст блогер вполне способен заменить журналиста.

![]() Вопрос для обсуждения: в чём различия между профессиональным журналистом и блогером-любителем?

Вопрос для обсуждения: в чём различия между профессиональным журналистом и блогером-любителем?

У прессы всегда было особое место в обществе. Она играет роль стража общественных интересов и является оперативным каналом доведения до людей той или иной информации. И несмотря на то, что сегодня любой пользователь интернета может быть распространителем информации, журналисты придерживаются в работе более высоких профессиональных стандартов. В частности, перепроверяют информацию, соблюдают законы и этические стандарты (увы, не все и не всегда). По мнению председателя Союза журналистов Литвы Дайнюса Радзявичуса, этические нормы — это единственное, что отличает журналистов от блогеров.

Современные кодексы журналистской этики включают в себя, как правило, такие аспекты, как беспристрастность, объективность, уважение к частной жизни, неподкупность, социальную ответственность, профессиональную честность. По видам кодексы делятся на международные (Международные принципы профессиональной этики в журналистике), национальные (Кодекс этики казахстанских журналистов), отдельных профессиональных корпораций (Гильдия судебных репортёров), конкретных СМИ (Washington Post, BBC).

Практическое задание № 1

Что такое нетикет и с чем его едят? Расскажите, что включает в себя нетикет и приведите наиболее яркие примеры его нарушения.

Шаг 2. Источники информации, тайны и секреты

Один из залогов вашей медиаграмотности — свободное распространение информации. Это право гарантировано всем гражданам страны без исключения. Оно означает, что вы можете собирать, распространять и обмениваться информацией, если это не нарушает закон и чужие права.

Важно использовать достоверные источники, к которым относятся официальные сайты, заявления пресс-служб, ответы на запросы, а также базы данных. В Казахстане наиболее популярные источники новостей — сайт госзакупок, сайт электронного правительства, комитет правовой статистики при Генеральной прокуратуре. Журналисты и блогеры делают разоблачительные расследования, которые нередко приводят к отмене тендеров.

Как правило, наиболее востребованной является информация о бюджетных расходах, деятельности чиновников, коррупционных скандалах. Именно поэтому по закону сведения о формировании и расходовании средств из бюджета не могут быть засекречены, и вы имеете полное право их получить. Полный список открытой информации можно найти здесь.

«Нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков». Маргарет Тэтчер

Помните, что запрашиваемую информацию вам должны предоставить в течение 15 рабочих дней. Это может быть любой государственный или квазигосударственный орган, а также компания, выигравшая тендер из бюджета, например. Если в ответ — тишина, можете смело писать жалобу в вышестоящий орган или исковое заявление в суд.

Однако отказать в доступе могут вполне законно, если это информация ограниченного доступа. Существуют три категории информации, доступ к которой может быть ограничен: государственные секреты, тайны и информация «для служебного пользования». Для этого вам должны предоставить аргументированный ответ, объясняющий, почему сведения не должны раскрываться.

Практическое задание № 2

Вы случайно узнали, что брат акима города имеет фирму, которая получает огромные заказы из госбюджета, и хотите провести собственное расследование. Какие источники информации вы будете использовать? Куда пойдёте, кому будете писать, звонить, отправлять запросы? Перечислите все возможные варианты.

Не забывайте, что информацию, полученную в социальных сетях, от малоизвестных организаций или частных экспертов необходимо всегда проверять. Тот факт, что новость активно обсуждается в Instagram или Facebook, вовсе не означает, что это правда. Иногда ошибки и дезинформация встречаются и в официальных СМИ. Мы рекомендуем сообщать редакции и журналистам о неточностях, чтобы они могли оперативно устранять ошибки.

Важно помнить! Если вы распространяете спорные факты, но с фразой «на мой взгляд», это будет оценочным суждением (мнение, основанное на факте). И здесь необходимо привести хотя бы минимальные доказательства, иначе дело может обернуться судебным иском.

Важно помнить! Если вы распространяете спорные факты, но с фразой «на мой взгляд», это будет оценочным суждением (мнение, основанное на факте). И здесь необходимо привести хотя бы минимальные доказательства, иначе дело может обернуться судебным иском.

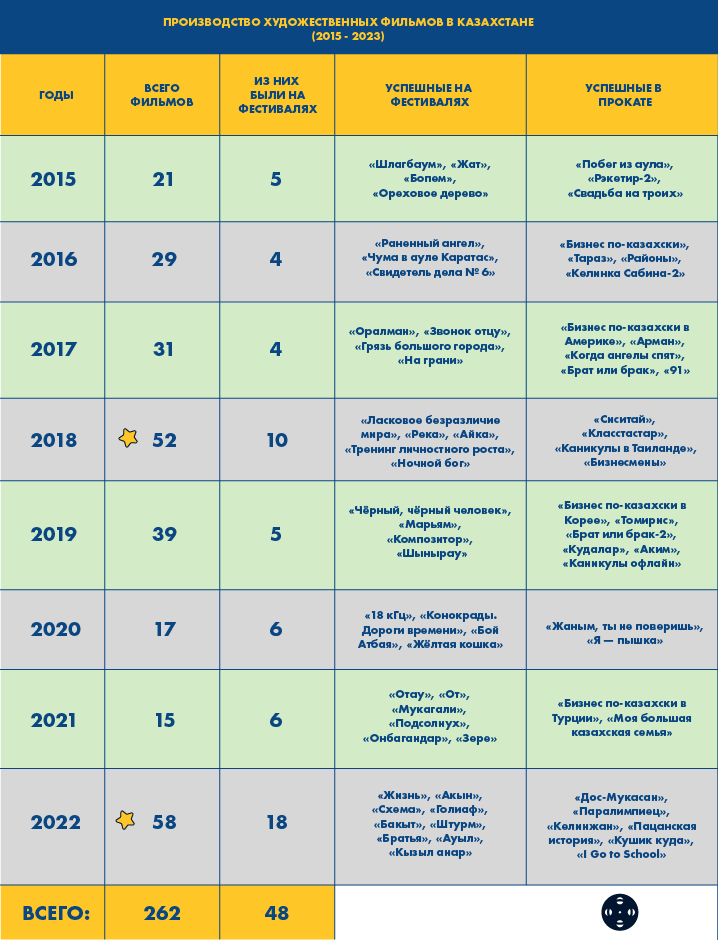

Из этой таблицы мы видим, что за девять лет производство картин увеличилось почти втрое, что дало и прирост фильмов — участников международных кинофестивалей. В 2022 году из 58 фильмов только 18 картин получили господдержку. Казахстанские фильмы сегодня зарабатывают треть от общего бокс-офиса, что говорит о развитии кино как кинобизнеса.

Из этой таблицы мы видим, что за девять лет производство картин увеличилось почти втрое, что дало и прирост фильмов — участников международных кинофестивалей. В 2022 году из 58 фильмов только 18 картин получили господдержку. Казахстанские фильмы сегодня зарабатывают треть от общего бокс-офиса, что говорит о развитии кино как кинобизнеса.