Онлайн-ресурсы государственных органов — важнейший источник информации для медиаспециалистов, неправительственных организаций, гражданского общества. Однако чаще всего сайты госучреждений стран Центральной Азии представляют собой ресурсы, не предназначенные для широкого использования — ни с точки зрения удобства, ни со стороны контентной составляющей.

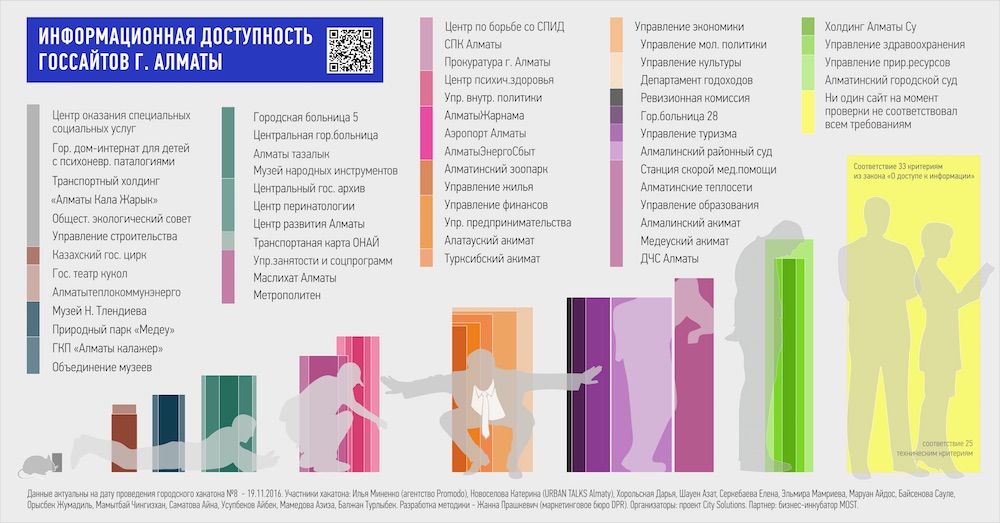

В Алматы (Казахстан) провели независимое исследование, посвященное проблеме. 15 участников восьмого городского хакатона «Информационная доступность города» проверили веб-сайты 60 государственных органов, подведомственных учреждений, предприятий ГЧП и территориальных представительств на соответствие 34 требованиям.

Из них – 17 обязательных требований, предусмотренные Законом «О доступе к информации» и 17 – рекомендуемые технические требования к сайтам.

Методика была разработана руководителем маркетингового бюро DPR Жанной Прашкевич.

Результаты хакатона показали, что ни один из проверенных сайтов не соответствует выбранным требованиям Закона «О доступе к информации» и всем желательным техническим требованиям.

Из записи на странице Жанны Прашкевич в Facebook:

«Несколько лет назад, работая в журналистике, я мониторила 400+ сайтов государственных органов, учреждений и коммунальных предприятий на предмет новостей. Я видела, в каком ужасающем состоянии находятся эти сайты, и как сложно не только журналистам, но и гражданам оперативно получить ясную применимую информацию.

Ситуация, к сожалению, не изменилась до сих пор. Я очень обрадовалась, когда в ноябре 2015 года приняли Закон о доступе к информации, даже прошла специальный семинар касательно закона. 2016 год я, как специалист в маркетинге, в том числе в области интернет, с сожалением отметила, что Закон не повлиял на качество и наполненность сайтов государственных органов, учреждений и коммунальных предприятий.

Поэтому в октябре я обратилась к Дана Шаяхмет (Dana Shayakhmet) и Павел Коктышев (Pavel Koktyshev) с предложением посвятить один из хакатонов информационной доступности сайтов государственных органов, а также к АКИБ Ассоциация Казахстанского Интернет Бизнеса и Мобильной Коммерции, которые взяли нас под свою эгиду. В ноябре 2016 года мы провели хакатон, в котором участвовало 15 человек».

Из комментария Жанны в пресс-релизе: «Выбор учреждений для проверки был сделан случайным образом. При этом мы старались охватить все сферы жизни горожан: здравоохранение, правоохранительные органы, коммунальное хозяйство и благоустройство, жилье и предпринимательство, образование и культура.

Критерии для проверки были выбраны из соображений возможности достаточно быстро проверить соответствие или возможности воспользоваться открытыми данными (nic.kz и whois-сервисами) или готовыми сервисами для проверки (SEO-сервисы иGoogle Speed Insights)».

Наиболее часто нарушаемые обязательные требования:

Наиболее часто нарушаемые рекомендуемые технические требования:

Информационная доступность сайтов государственных органов Алматы:

«В визуализации данных использовалась аналогия с дверным проемом: высота проема соответствует набору % от возможных баллов за соответствие обязательные критериям, ширина проема соответствует набору % от возможных баллов за соответствие техническим критериям», — комментируют авторы проекта.

В чем конечная цель исследования?

Из записи на странице Жанны Прашкевич в Facebook: «Конечной целью персонально для меня было бы качественное изменение или хотя бы исправление ошибок, которые мы нашли. У представителей органов и учреждений была и есть возможность ознакомиться с результатами хакатона и внести изменения до того, как участники хакатона начнут отсылать официальные запросы.

В идеале я бы хотела делать это исследование регулярно, хотя бы 1 раз в год не только в Алматы, но и в других регионах Казахстана. Вся документация доступна любому заинтересованному лицу в ссылке выше».

«Подождем реакции государственных органов и учреждений, и начнем писать официальные запросы с указанием на необходимые доработки».

Более подробную информацию об исследовании, все материалы можно найти по открытой ссылке.