Лето в разгаре, у журналистов — традиционное летнее «бестемье». «Спасают» только возвращающийся ковид, встреча глав прикаспийских государств в Туркменистане да важная проблема грядущего отстрела сайгаков. Впрочем, программы потихоньку уходят на каникулы: еще в июне ушли «Большие новости», теперь попрощались и «Грани». Вместе с ними на каникулы уходит и наш мониторинг.

«Большие новости», КТК

В отпуске.

«7 күн», «Хабар»

Выпуск начался с ковида, проблем кандасов на севере страны и плохих дорог по всей республике, а не с президента. После упоминания ухудшения эпидемиологической ситуации и крайне низкого качества сельских новостроек для кандасов ведущий Александр Трухачёв перешёл к первому сюжету.

Материал о вечной казахстанской проблеме плохих дорог получился неплохим: автору Амиру Саменбетову удалось охватить целых три региона (понятно, что при желании географию журналистского исследования колдобин можно было смело расширить ещё больше, но есть ли смысл). Мнения местных жителей, комментарии местных властей, соответствующий теме видеоряд — обозначить проблему удалось.

После упоминания шымкентского проекта ЛРТ, планирование которого ведущий назвал сомнительной инициативой (17 лет строительства не шутки), пришёл черед сюжета от Анны Абрамовой. На этот раз она рассказала о проблеме трудоустройства молодёжи — ещё одна вечная тема. Но подход к её раскрытию показался несколько ограниченным: обозначив глубину проблемы (223 тысячи незанятых молодых казахстанцев), Абрамова начала выяснять с помощью уличного опроса, что о ней думают прохожие, всё больше приближаясь к выводу: работа для молодёжи есть, государство заботу проявляет, вот только работать не все хотят. Вишенкой на торте оказался представитель рабочей профессии из близлежащей центральноазиатской страны с жизнеутверждающим спичем о благополучии Казахстана и о том, что работы у нас «полно». На специализированном сайте enbek.kz, как выяснила Абрамова, прямо сейчас больше 115 тысяч вакансий. «Этот факт, пожалуй, мог бы разубедить тех, кто утверждает, что работы нет», — сообщила журналистка, и, казалось, именно для этого вывода готовился сюжет. Критику качества среднеспециального и высшего образования, программ индустриализации и констатацию упадка сёл, которые могли бы расширить проблему, зритель так и не дождался. Зато ему пришлось довольствоваться межстрочными выводами о лености и излишней амбициозности новых поколений сограждан, не соглашающихся на низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд.

В подводке к сюжету об отстреле сайгаков, вызвавшем бурные дискуссии в обществе, Александр Трухачёв ошибся. «Древние сайгаки, ровесники динозавров, пережившие, в отличие от них, и падение метеоритов, и мезозойскую эру, и Ледниковый период, сохранившиеся во времена расцвета браконьерства 90-х — начала 2000-х уже новейшей истории, теперь они могут стать одной из основ отечественной мясной продовольственной программы», — сказал Трухачёв в студии, допустив ошибку: эти антилопы современниками динозавров не были и входили в гораздо более позднюю мамонтовую фауну.

Впрочем, речь не о фактологических неточностях. Ведущий задался важным вопросом: могут ли в короткий срок чиновники отстроить процесс заготовки и реализации мяса степных парнокопытных. Репортаж из ЗКО Розы Саткановой в целом получился. Ей удалось продемонстрировать разные взгляды на проблему: страдающих от набегов диких животных фермеров, оптимистически настроенных охотников и пессимистически — экологов.

И только на 30 минуте речь пошла про Каспийский саммит, который с участием президента Токаева прошёл в Ашхабаде. В репортаже Динары Жанбатыровой оказалось многовато «воды», потому что материал оказался не столько о саммите, сколько о поездке президента в общем. И если желание охватить все события и встречи ещё можно понять, то уклон к тревел-впечатлениям, размывающий главную тему репортажа, показался избыточным: тому же музею ковров, поначалу остроумно включённому в сюжет, Жанбатырова уделила слишком много времени — как и описанию Ашхабада и, совершенно неожиданно, «горящего кратера» Дарваза. Впрочем, в последней трети материала журналистка всё-таки вспомнила о саммите.

Далее последовало интервью: Анна Абрамова выясняла у управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова, оправдывает ли возлагаемые надежды международный финансовый центр, зачем он нужен и что делается его руководством для снижения влияния российских санкций на казахстанский рынок. Большая часть вопросов формулировалась по мотивам недавнего выступления Токаева на заседании Совета по управлению МФЦА, но в целом интервью получилось небезынтересным, несмотря на заведомо скучную для рядового зрителя тему.

В конце выпуска Кунсая Курмет рассказала про День домбры, который отмечают в стране уже в четвёртый раз. Сюжет запомнился интересными частными случаями (трудовик, играющий на национальном инструменте для учеников, и домбристы, путешествующие по Казахстану на велосипедах). А ещё каким-то притянутым за уши упоминанием флешмоба от молодёжного крыла партии AMANAT.

«Грани», «Первый канал Евразия»

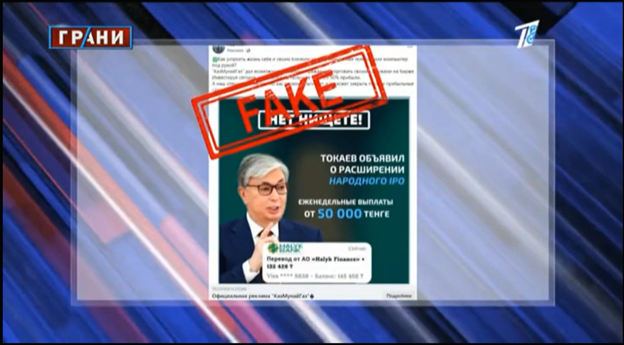

Ведущий Алибек Рзабаев начал выпуск с рубрики «За гранью». Он быстро накидал самые трешовые инфоповоды последней недели: один мужчина забил жену до смерти на глазах у детей; другой — застрелил супругу, а потом свёл счёты с жизнью; педофилу, надругавшемуся над пятилетним мальчиком, дали 20 лет тюрьмы, но он хочет обжаловать приговор… Далее — перечисление новостей, как дети выпали из окон, и нотация: «Почему после таких новостей родители не торопятся установить защиту на окна, которая стоит дёшево?» А завершает этот набор фактов рассказ о закопанной заживо собаке и выброшенных на помойку котятах.

Далее, так же впроброс, зрителям рассказывают про планируемый отстрел сайги, статистику по задержанным и осуждённым спустя пять месяцев после трагического января, снос незаконной, только начавшей строиться, 12-этажки в Алматы и снос ЛРТ в столице…

«Ждать ли новой волны COVID-19 в Казахстане? На неделе суточный прирост превысил отметку 100», — Алибек Рзабаев передал слово Эльмире Ишмухаметовой. Она описала ситуацию с коронавирусом, после перешла на вирусный менингит и туберкулёз, в конце упомянув обезьянью оспу.

И вот, наконец, подробный глубокий сюжет про ВИЧ/СПИД в Казахстане. В нём есть и врачи, и пациенты. Интересен комментарий президента Центральноазиатской ассоциации людей, живущих с ВИЧ, Нурали Аманжолова, который сам за решёткой в 1998 году заразился ВИЧ: «Брат мне сказал: «Может быть, ты будешь помогать таким же как ты?» (…) Я осознал, что прожил более качественную жизнь, будучи ВИЧ-инфицированным, чем неинфицированным. У меня трое здоровых детей». Первого героя редакция показала в открытую, а ещё одну пациентку с ВИЧ, родившую здорового ребёнка, снимали в затемнении, также ей изменили голос. Журналистка несколько раз повторила про способы заражения, и что тот, кто находится на ВИЧ-терапии, незаразен, а также на своём примере показала, как просто пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию.

Далее — ещё один добротный сюжет, в котором рассказывается о 30-летии дипломатической службы Казахстана и президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве как дипломате. Материал получился хвалебным — «Токаевская школа», «В мире ходит молва о казахской степной дипломатии» — однако информативным и интересным.

Под конец выпуска — снова попурри из фактов, уже в рамках рубрики «Грани закона». Зрителям быстренько рассказывают про продажу детей, итоги II сессии VII созыва Мажилиса (сдобрено инфографикой), планы депутатов по поездкам к своим избирателям, ежегодный отчёт правительства.

Завершается выпуск ободряюще — сюжетом о том, что акимат Алматы подготовил документ о развитии города и вынес его на публичное обсуждение с экспертами и горожанами. Также зрителям показали инфографику по планам развития города к 2030 году: + один железнодорожный вокзал, + три новые станции метро и + четыре транспортно-пересадочных хаба.

На этом «Грани» ушли в отпуск до нового телесезона, вместе с ними в отпуск уходит и наш мониторинг.

Apta, QAZAQSTAN

В Ашхабаде прошёл VI Каспийский саммит с участием глав прикаспийских государств. Apta началась с этого, но вместо традиционного протокольного сюжета сделали большой восьмиминутный материал с комментариями экспертов и политологов, которые рассказали о потенциале Каспия для транзита товаров, альтернативных маршрутах транзита нефти для Казахстана, кроме территории РФ, о возможностях Казахстана по обеспечению мира продовольствием.

Программу продолжил рассказ о ситуации в Каракалпакстане. Начали с того, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил оставить без изменений статьи Конституции, которые привели к митингам. Рассказали о том, что произошло, что введён режим ЧС, о заявлении МИД РК и временном закрытии некоторых пограничных пунктов между Казахстаном и Узбекистаном.

Зарубежная повестка вообще стала главной в программе. Потому что далее перешли к ситуации в Украине. Власти этой страны сообщили о потерях российских военных и военной техники. Привели цифры, рассказали новости, о новой помощи США и западных стран, о заявлениях президента Беларуси и что он обвинил Украину в ракетных обстрелах. Не было традиционного обзорного сюжета, а всё рассказали из студии.

Появился новый вид мошенничества. Люди звонят, представляются полицейскими и пытаются выманить у людей деньги. Героиней сюжета стала алматинская бабушка, которая взяла кредит, продала дом и все деньги перевела мошенникам, лишившись 23 миллионов тенге. Сейчас живёт на даче. Помимо героини, в материале есть комментарии психолога, представителя МВД, обычных людей. Получился подробный объясняющий сюжет с подробностями.

Далее — сюжет о различных такси-платформах. Рассказали обо всём, начиная с высоких цен, комиссии, ценообразования, о трудностях и неэффективности создания отечественного приложения наподобие Яндекса, о некоторых отечественных службах такси, о том, что эту сферу никак не регулирует государство. Есть множество комментариев — начиная от водителей, сотрудника «Яндекс Go Казахстан», заканчивая создателями сервисов такси и представителей министерств. Получился большой сюжет с интересными фактами и комментариями.

В медучреждениях страны — более 14 тысяч вакансий. И это число год от года увеличивается: в стране остро не хватает медспециалистов. Эта проблема стала поводом для большого сюжета. Он охватил ситуацию в нескольких областях. Дали слово жителям, руководству больниц, представителю Минздрава. Причину нехватки тоже назвали.

Мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.