Тема войны в Украине — по-прежнему топовая в итоговых программах. При этом кто-то больше рассказывает о ситуации во враждующих странах и санкциях, кто-то сосредотачивается на том, как это всё влияет на Казахстан. Некоторые аспекты этого влияния выливаются в отдельные сюжеты. Так, «Большие новости» сделали материал о перспективах кинопроката в нашей республике.

Два госканала подробно рассказали о донорстве, приурочив сюжеты к Международному дню почки. В выпусках также появилась тема весенней посевной. И, конечно, все продолжают говорить о последствиях январских беспорядков.

«Большие новости», КТК

В целом этот выпуск процентов на 60–70 — повторение того, что узнали читатели новостных сайтов за неделю: депутаты потребовали озвучить итоги расследования массовых беспорядков, публикация КНБ интересных (!) данных о жизни своего бывшего шефа, сводки про изъятие оружия после беспорядков. Также буквально одной строкой, без подробностей в 46-минутном с учётом рекламы выпуске проходят сообщения про женский митинг в Нур-Султане, планы Нацбанка увеличить разницу между продажей и покупкой валюты, новые санкции США против России, из-за чего к нам в страну не успевают завозить доллары, а также взлетела цена на сахар.

Ещё в эфир выпустили небольшой блок о том, как в Туркменистане проходят выборы президента, где за кадром отмечается: «Наблюдатели не заметили ни одного нарушения». А также был показан синхрон с очень тенденциозным комментарием, судя по всему, «независимого наблюдателя»: «Думаю, завершится победой одного кандидата». Логично, что тут ещё скажешь.

Полноценных сюжетов в этом выпуске три. Первый снял Бахтияр Даркеев. Он рассказал, что с полок магазинов может исчезнуть европейская одежда, поговорил с пятью предпринимателями из сферы производства и продажи одежды, и. о. директора Палаты предпринимателей Нур-Султана, зампредседателя правления ОЮЛ «Союз торговых центров РК». В целом вышел разносторонний сюжет. Подкачал разве что традиционный для редакции стендап на фоне Байтерека.

Второй авторский материал посвящён вопросу влияния возможной миграции россиян на рынок недвижимости и труда. Автор материала Бауржан Апсеитов. Его спикеры — казахстанка, которая пять лет живёт в Москве и готовится к смене гражданства, россиянка, пережидающая кризис в Армении, политолог, а также руководитель агентства недвижимости. К слову, на YouTube материал называется «»Мои друзья уже арестованы»: почему россияне уезжают из страны». И там он набрал рекордные для всех сюжетов этого выпуска 23 000 просмотров.

Заключительный 10-минутный материал касается кинопроката в Казахстане, «билетик в кино купила» Ирина Криштоп. В её материале с разных сторон исследована тема кинопроката и дубляжа фильмов в Казахстане — текущей ситуации и перспектив. Есть в материале и комментарий руководителя сети кинотеатров, который с 1 апреля временно закрывает 140 залов по всей стране, и чиновника, который говорит, что эта мера преждевременная. А ещё кинокритик и кинообозреватель, представители кинопрокатчиков и студии дубляжа, актриса дубляжа. Вышел действительно интересный материал про то, как делаются прокат и дубляж в Казахстане.

«7 кун», «Хабар»

Выпуск начинается с «украинского кризиса», а именно — с сообщения о переговорах лидера Казахстана с президентом Германии. Следом — краткая заметка о результатах эвакуации казахстанцев из зоны конфликта: чиновников, которые активно участвовали в процессе, приставят к наградам.

По уже сложившейся традиции тема президентских дел продолжается. Первый сюжет программы называется «Официальная Акорда» и рассказывает он, как вы уже наверняка догадались, о трудовых буднях Касым-Жомарта Токаева. Если раньше «Хабар» хоть как-то пытался придумать инфоповод и актуализировать материалы про бесконечные встречи и совещания лидера страны, то в этот раз редакция решила не заморачиваться и просто выдать дайджест со скриншотами президентского сайта: завод по производству военной техники посетил, план развития газовой отрасли обсудил, с председателем верховного суда встретился. Новый формат старые привычки ничуть не украсил, даже наоборот: трёхминутный сюжет, из которых 45 секунд занимает комментарий эксперта, ничуть не объясняет зрителю, зачем и для чего это всё нужно.

От краткого обзора ситуации в Украине — к вопросу о том, как антироссийские санкции повлияют на Казахстан. Зрителей спешат успокоить: не сильно. Об этом говорят как представитель Евросоюза, который обещает помочь Казахстану в преодолении последствий, так и вице-министр торговли и интеграции РК, который утверждает, что в целом всё не так уж плохо. Тема, наверное, должна была продолжаться в сюжете. Во всяком случае, этого очень хотелось от материала под названием «Антикризис». Но, как оказалось, в нём не говорят ни о кризисе, ни об антикризисе: речь идёт о программе повышения доходов населения, которую обсудили министры. Из плюсов — три эксперта, из минусов — ни одного героя, для которого, казалось бы, эта программа и разрабатывалась.

В «7 кун» делают «прогнозы на урожай» — это тема следующего сюжета. Эксперты, герои, баланс мнений — получился хороший, подробный и полезный материал. Украсить его мог отказ от сложной терминологии и непонятные простому зрителю цифры, которые сильно усложняют восприятие (импортный демпинг, засеют 23 миллиона гектаров — это много или мало?).

Отдельный небольшой блок посвятили персонально Кариму Масимову: у обвиняемого в государственной измене экс-председателя КНБ продолжают арестовывать имущество. Большое имущество. Очень большое имущество. Это стало стартом сюжета о погибших во время антитеррористической операции. Пронзительные воспоминания и истории родных и близких о погибших действительно берут за душу. 16 из 19 погибших сотрудников полиции получили посмертные награды.

Сюжет о важности трансплантации содержит в себе всё: стендап, опрос, экспертов, героев, баланс мнений и так далее. Единственный вопрос — насколько этично пытаться переубедить горожанина с отличным мнением на камеру? А затем показать это по телевизору?

«Бантик» о необычных женских профессиях также оказался хорош. Несмотря на то, что сюжеты на эту тему к 8 Марта делает примерно каждый первый телеканал.

«Грани», «Первый канал Евразия»

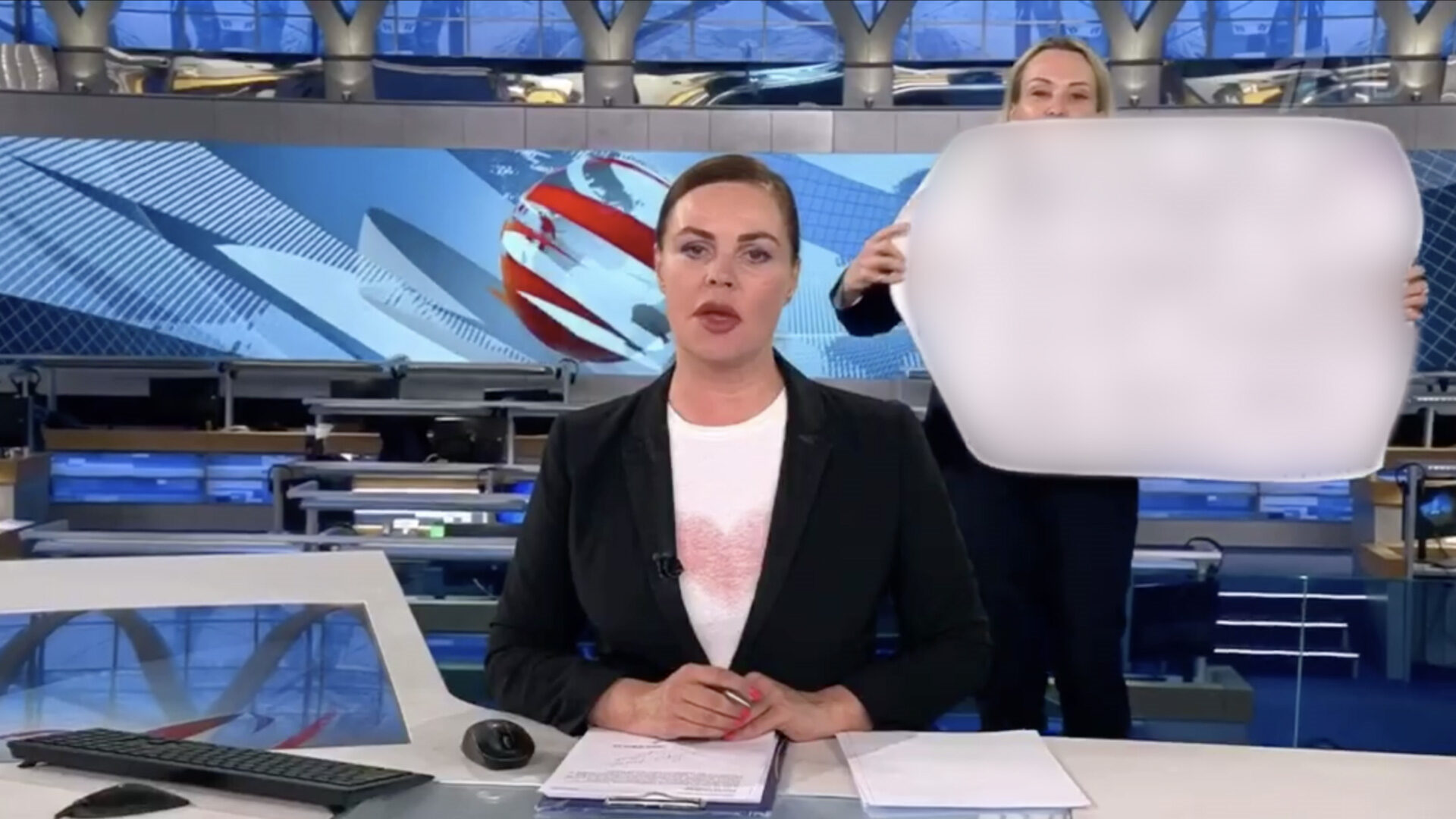

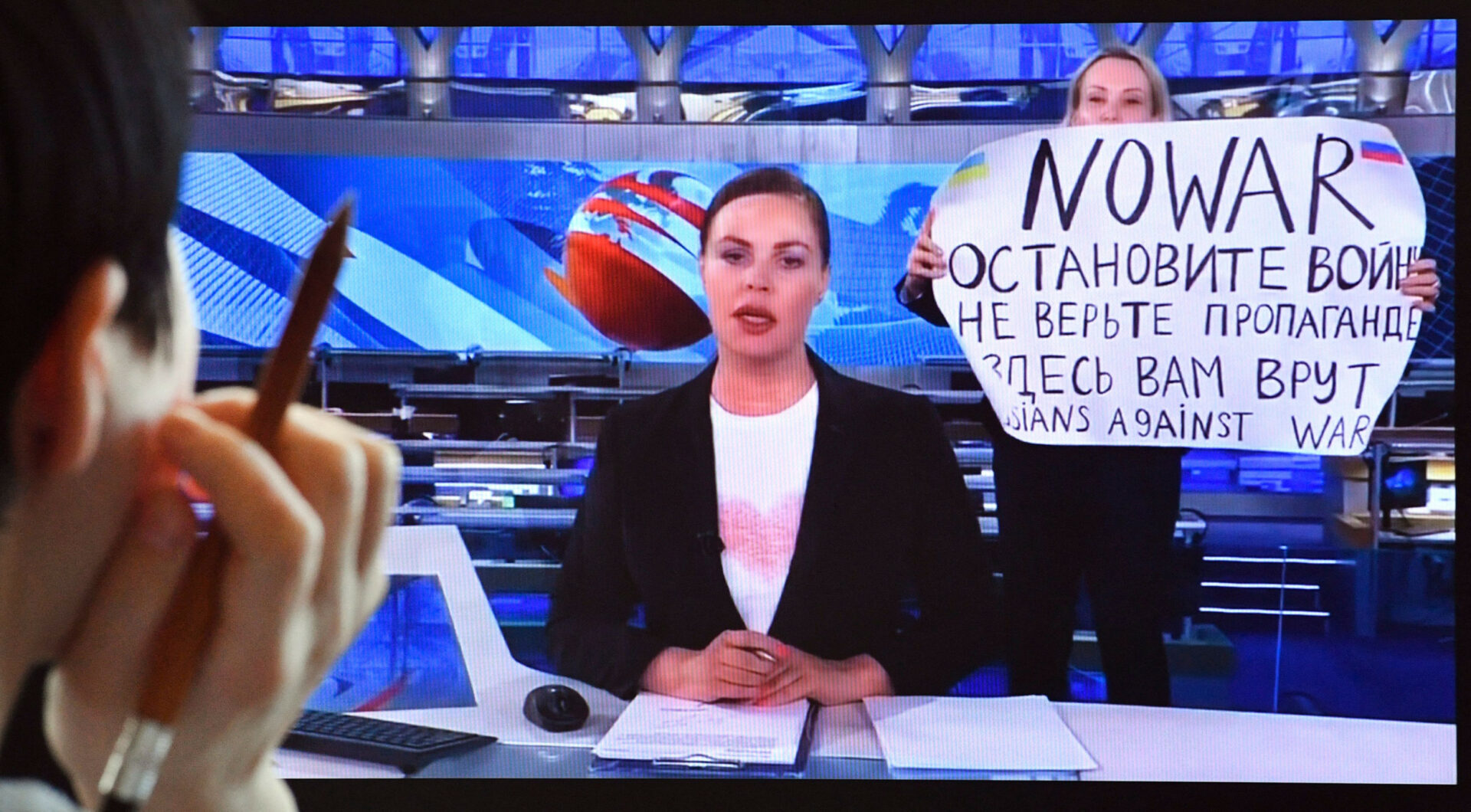

YouTube заблокировал для просмотра в Казахстане не только «Первый канал», но и «Первый канал Евразия». Наша редакция приняла это во внимание и возобновит обзор программы со следующей недели.

Apta, QAZAQSTAN

Apta началась с войны в Украине. Сюжета не было, но ведущая подробно рассказала об основных новостях: встрече глав МИД Украины и РФ в Анталье, переговорах, трудном положении Мариуполя, оказавшегося в блокаде (её сравнили с блокадой Ленинграда), беженцах из Украины, уходе иностранных компаний из РФ, продолжающихся блокировках сайтов независимых СМИ и соцсетей, признании YouTube-канала «ВДудь» экстремистским в Беларуси и интервью Юрия Дудя с Борисом Акуниным.

Следующий блок посвящён обзору экономического положения России. Говорили об ожидаемом дефолте, валютном контроле, национализации компаний, которые ушли из РФ, полной остановке рейсов российских авиакомпаний, опасениях казахстанского общества по поводу эмиграции россиян в Казахстан, возможной встрече Путина с Зеленским, отказе Турции от санкций против России.

После кратких новостей из Акорды Жайна Сламбек рассказала о гуманитарной помощи Казахстана народу Украины на сумму 2,7 млн долларов и показала синхрон посла Украины в Казахстане, где он поблагодарил народ нашей республики. Здесь же — об эвакуации казахстанцев из Украины, казахстанских грузовых автомобилях в Украине, отказе США от российских нефти и газа, нехватке долларов в обменниках и банках, кинопрокате голливудских фильмов в Казахстане.

Не будет ли дефицита продуктов, как обстоят дела с сахаром, с какими трудностями столкнулись предприниматели, которые зависят от поставок товаров из других стран, обесценивание тенге и что со всем этим намерено делать наше правительство. Всё это стало темой первого сюжета программы. Есть комментарии профильных министерств.

Начинаются весенние полевые работы, посев, не хватает горючего, у крестьян нет семян, мало поливной воды, ожидается дефицит удобрений, а на мировом рынке — зерна. Об этом — следующий большой сюжет. Комментируют ситуацию депутаты, представители министерств, эксперты, мукомолы и дехкане.

Депутаты Мажилиса из группы «Жаңа Қазақстан» пригласили на заседание нижней палаты представителей силовых структур и потребовали у них отчёта по январским событиям, получился как бы анонс сегодняшнего заседания. Затем коротко рассказали

о письме Самата Нурмуханова к своей жене. Он пишет, что в изоляторе его пытали. Генпрокуратура пообещала проверить, но вообще на тему пыток в программе по-прежнему говорят сухо и коротко.

Алматинскую резиденцию президента, которую подожгли во время январских событий, снесут, и на этом месте разобьют парк. Это стало темой для третьего сюжета программы. В материале объяснили, почему это здание не подлежит восстановлению.

Информацию о задержании племянника Елбасы Кайрата Сатыбалды дали, коротко.

10 марта — Международный день почек. Это стало поводом для большого сюжета. В нём есть герои, которые нуждаются в трансплантации почек, люди вынуждены жить на диализе, рассказали также о том, почему обостряются болезни почек. Подняли в материале тему донорства: доноров мало, казахстанское законодательство не разрешает пересаживать почки от неродственников, к тому же в нашей стране нет трансплант-координаторов.

Программа завершилась сюжетом о премьере спектакля «Дон Кихот» в государственном театре им. К. Куанышбаева.

Мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.