«Алматинская трагедия» — выражение, появившееся в обиходе отечественных СМИ с подачи президента Касым-Жомарта Токаева. Впервые глава государства произнёс его, выступая 10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Нападение на южную столицу «вооружённых боевиков» стало поводом для ввода в город более двух тысяч миротворцев из Беларуси, Армении, Кыргызстана и России. Попытка госпереворота в дружественной республике и урегулирование ситуации с помощью партнёров по военному блоку не оставили равнодушными российские СМИ, предпринявшие неординарные усилия по поиску причин случившегося. Почему «взорвался» Казахстан, выясняли «Редакция» Алексея Пивоварова, РБК, Россия 24, «Медуза», Lenta.ru и многие другие. Версий до сих пор выдвигается много.

Казахстанские журналисты — в отличие от своих заграничных коллег — не предлагают своим читателям столь широкий ассортимент аналитики. Редактор Orda.kz Гульнар Бажкенова в интервью Арманжану Байтасову доходчиво объяснила происходящее: «Потому что их не цензурируют, а нам звонят и говорят: “А мы вас посадим”». Однако даже несмотря на это, отечественные онлайн-медиа пытаются выжать максимум из меняющегося почти ежедневно статуса-кво и регулярно предлагают аудитории экспертный взгляд на ситуацию. В Twitter, к слову, по этому поводу уже язвительно шутят: «Главный бенефициар беспорядков — Досым Сатпаев».

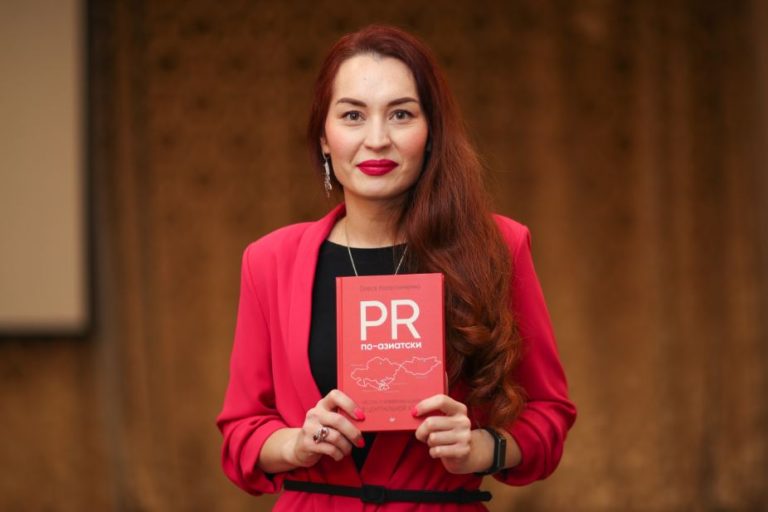

Известный политолог действительно дал целый ряд интервью со своей интерпретацией январского кризиса. Сатпаев успел дважды побеседовать с Вадимом Борейко (в общей сложности речь почти о четырёх часах эфира), побывал в гостях у Baitassov Live, ответил на вопросы интернет-журнала Vласть, «Азаттыка» и Forbes.kz. В последнем случае издание особо выделило мнение эксперта о роли элит в протестах: «Внутриэлитные конфликты могут дестабилизировать страну больше, чем любая мирная демократическая оппозиция».

Политологи ожидаемо стали для журналистов одними из главных источников аналитики по январским событиям. Данияр Ашимбаев настаивал, что к случившемуся в Казахстане причастны как западные страны, так и зарубежные панисламистские группировки. Марат Шибутов подчёркивал, что попытка госпереворота осуществлялась «при участии, а, может быть, и при руководстве» Комитета национальной безопасности. Андрей Чеботарёв причинами «антиправительственных вооруженных выступлений» назвал ухудшение социального самочувствия казахстанцев, отсутствие социальной справедливости и растущее неравенство.

Расул Жумалы тоже говорил о накопленном недовольстве и о том, как власть на протяжении долгих лет игнорировала предупреждения экспертов. Максим Казначеев в интервью для ZONAkz с политической точки зрения охарактеризовал кризис как столкновение между националистами и салафитами. Ержан Салтыбаев со страниц «Казахстанской правды» помянул и Мухтара Аблязова, и Бергея Рыскалиева, и некое «разветвлённое подполье». «Казинформ», в свою очередь, решил поинтересоваться мнением иорданского политолога — тот не исключил, что «некоторые силы» запланировали переброску террористов с Ближнего Востока и Северной Африки в Казахстан.

Своими политическими суждениями о январских событиях с журналистами делились и некогда влиятельные в Казахстане госслужащие, за неполный месяц ставшие чрезвычайно востребованными ньюсмейкерами. Бывший премьер-министр Акежан Кажегельдин не обнаружил в протестах ни религиозных, ни национальных мотивов и отметил, что случившееся в Алматы было «инспирировано уходящим кланом». Бывший аким Павлодарской области Галымжан Жакиянов дал своё нетривиальное определение январскому кризису: «…восстание народа под всеобщим лозунгом: “Шал, кет!”». Экс-председатель КНБ Нартай Дутбаев не согласился, что события начала января можно считать «народной революцией» — скорее «организованным бунтом». Бывший вице-министр энергетики и глава «Казатомпрома» Мухтар Джакишев заявил, что за «насильственным мятежом» стояли «третьи силы», поддержанные людьми, облечёнными властью.

Портрет участников протестов отечественные СМИ пытались составить главным образом с помощью социологов. Серик Бейсенбаев предположил, что «это тот самый электорат Косанова, который в 2019 году голосовал за него», и не увидел признаков терроризма. Жанар Джандосова подчеркнула, что во время протестов активизировалось не «обычное население», а люди, регулярно выдвигающие политические требования. Гульмира Илеуова выразила мнение, что в случае с событиями в Алматы не стоит говорить о социально-экономической протестности: «Это было сценарное развёртывание, которое было очень хорошо просчитано кем-то». Есет Есенгараев объяснил, почему мародёрами вдруг стали рядовые казахстанцы: «…кража или силовое перераспределение в нашем обществе не является каким-то сильным прегрешением».

К слову, тот же вопрос журналисты адресовывали психологам. Специалист, с которым побеседовала корреспондент Tengrinews.kz, заявила буквально следующее: «Человек, у которого вписано в ДНК, что он не может взять чужое, он и не возьмёт. А у кого-то это понятие отсутствует». Её коллега в той же статье попыталась сделать выводы на основе просмотра видео: «В основном в толпе кричат люди, которые внутри себя сдерживали агрессию и негативные эмоции».

С микроуровня на макроуровень пытались подняться отечественные экономисты, чьими оценками в январе СМИ тоже активно интересовались. Куат Акижанов указал на недостаток производственного капитала и «резистентность» казахстанской экономики к монетаризму. Пётр Своик заявил, что «перевод мирных протестов в террористическую атаку организован теми силами внутри и снаружи Казахстана, которые заинтересованы в сохранении компрадорской системы». Касымхан Каппаров считает, что причина «болезни» кроется в уменьшении с 2015 года размера «экономического пирога» (читай: общего уровня доходов в экономике). Жарас Ахметов, в свою очередь, уверен, что неверные экономические решения правительства, приведшие к кризису, во многом связаны со стереотипным представлением о казахстанцах в высших эшелонах власти.

Об отсутствии хорошего отношения к госорганам со стороны граждан говорил правозащитник Евгений Жовтис. Он, как и Досым Сатпаев, стал одним из самых востребованных спикеров для журналистов в январе. Жовтис не отрицал, что исламские радикалы могли быть вовлечены в дестабилизацию ситуации, однако «всё, что связано с погромами, мародёрствами, — это больше озлобленная молодёжь, которая не устроена, отключена от социальных лифтов и столкнулась с ухудшением социально-экономических условий».

Похожие мысли озвучил и писатель Канат Тасибеков, посетовавший на падение уровня образования и культуры среди современных молодых людей. Другие представители интеллигенции тоже не избегали интервью для СМИ. Бывшая директор Государственной детской библиотеки им. Бегалина Софья Раева обратила внимание на «просчёты в идеологической работе». Историк Шамек Тлеубаев с ней заочно согласился: «Сейчас наших детей воспитывают соцсети со всеми вытекающими последствиями». Жамбылский драматург Елен Алимжанов при этом уверен, что случившееся в начале января «явно всё было подготовлено, спланировано, причём основательно, заранее и изнутри».

Ограниченное число экспертных оценок компенсировали также и собственные аналитические выкладки журналистов. Карлыгаш Еженова уже 11 января пишет, что трагические события в Казахстане только Кремлю дают повод «выпить шампанского». Бигельды Габдуллин подчёркивает, что «страна в последние 20 лет жила в обстановке оруэлловской антиутопии». Владимир Рерих в своих попытках проанализировать случившееся в Алматы доходит до параллелей с Октябрьской революцией и штурмом Зимнего дворца. Марат Асипов будто резюмирует: «Если тридцать лет хамить гражданам, не считаясь с их правом выбирать своих депутатов, акимов, судей, отжимая бизнес, имущество, свободу вообще и свободу слова в частности, не говоря уже о праве на справедливый суд, то стоило ожидать, что однажды это всё приведёт именно к тому, что сейчас творится в стране».

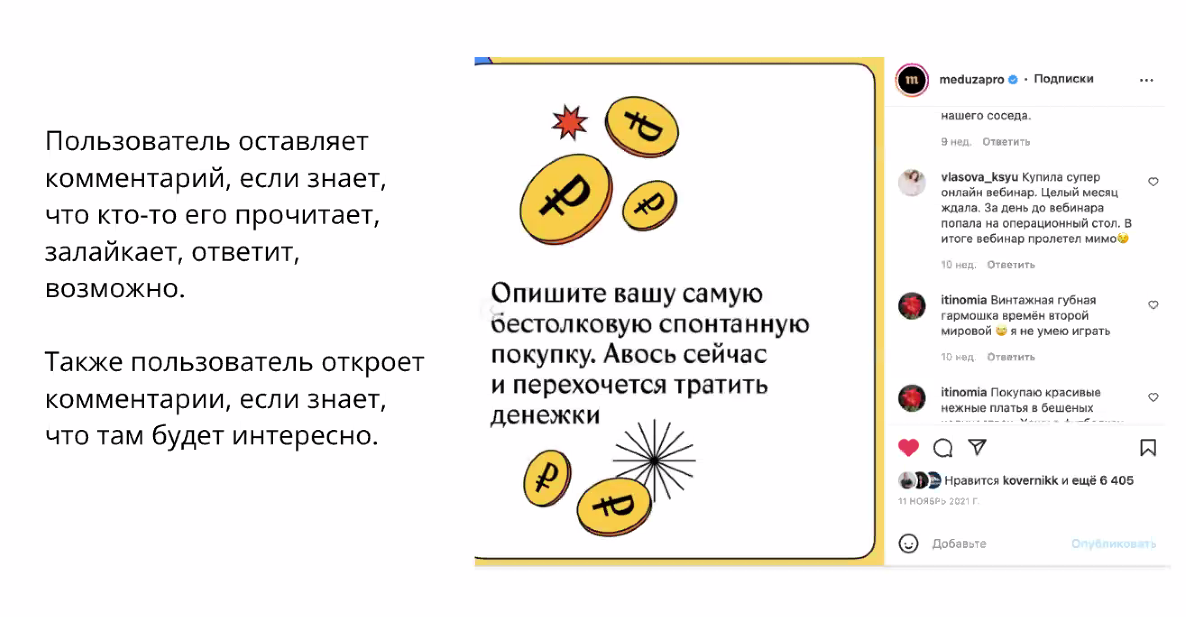

То, что творилось в стране в первых числах января, надо думать, не скоро полностью растворится в повестке дня. Многослойность случившегося позволит высказаться ещё многим: географы, наверное, будут и дальше рассказывать о «деформации пространственной организации населения», а экономисты — о государственно-олигархической экономике Казахстана. YouTube переживает наплыв многочасовых интервью, чьи авторы настойчиво интересуются у своих высокопоставленных и не очень гостей, а «что это было». Смотреть их у казахстанцев со стабильной психикой, догадываемся, нет уже ни сил, ни желания. Тем более, ко всему сказанному эксперты то и дело безнадёжно добавляют: «Надо детально разобраться. Надо будет, потребуются годы. Сроки давности на терроризм и другие особые тяжкие преступления не распространяются. Расследование может быть вечным».