Взаимное недоверие и обоюдный снобизм «газетчиков» и «телевизионщиков» обречены. Мы живём в интересное время, когда Сеть вбирает в себя (или уже вобрала) и ТВ, и печать, и радио, чтобы игральными картами выбрасывать на суконный стол различные комбинации первого, второго, и третьего. YouTube-канал «Гиперборей» создавался как площадка для интервью, но скоро автору Вадиму Борейко задушевных бесед оказалось мало, и он решил разнообразить жанры и форматы репортажами и расследованиями. На днях на канале вышел видеоролик под названием «Чернобыль и АЭС в Казахстане». Посмотрев его, я сформулировал, что конкретно меня в этой работе смутило.

Газета vs ТВ

По моему глубокому убеждению, если газетчиками и телевизионщиками и становятся, то всё равно принципиальный выбор вида СМИ — это вопрос в том числе врождённого темперамента. Вернее, так: дело не в выборе как таковом (это лишь следствие), а в соответствии мыслительного аппарата задачам скрупулёзно описывать принципы и затыки работы общественных механизмов либо собирать информацию и рассказывать о том, как они, механизмы, выглядят. А иногда журналистскую работу на телевидении можно сравнить с работой полицейских оперативников — в противовес работе газетчиков-следователей. Это объяснение довольно неуклюжее, с большими допусками, но для читателя, плохо знакомого с профессиональной кухней, думаю, ситуация, которая, впрочем, не более, чем моя точка зрения, чуть более понятна.

Журналист Вадим Борейко, долгое время поддерживая коллективное знамя лучших печатных брендов страны, особую газетную манеру осваивать вездесущие информационные фотоны воспринял, похоже, всей своей сутью, сделав привычку личной. Говорят, газетчикам проще адаптироваться к телевизионным форматам, чем телевизионщикам к печатным (первым помогает более высокая общая эрудированность и хорошие языковые навыки; вторым мешает неспособность писать большие и качественные, более литературные тексты). Но мы-то понимаем, что это всё по большому счёту, и исключения, конечно же, есть.

А случай с Борейко — как раз доказательство того, что и телевизионное ремесло не стоит недооценивать. И если мэтр хорошо освоился в жанре телеинтервью (о чём я как-то писал), то другие способы его журналистского посредничества в сфере аудиовизуальной сферы услуг пока вызывают вопросы.

В фильме много недостатков в деталях, что, с одной стороны, как бы оправдывается блогерским отсутствием ремесленных канонов. С другой — в сентябре 2020 года фильм выглядит странновато на фоне профессионализации YouTube и освоения блогерами телевизионных, давно отработанных на многомиллионных аудиториях, технологий. Вообще технологичность ТВ кажется мне вынужденной мерой, отвечающей на мимолётность информации в эфире и связанной с этим трудности её восприятия. Возможность тайм-кодовых закладок в интернет-роликах не исключила ценности телевизионного базового «алфавита», к которому мы просто-напросто привыкли.

Блогер, но…

И о привычках. Мы привыкли к виртуозным стендапам (репликам журналистов в кадре) в записанных программах. Навряд ли об этом рассказывают в учебниках (да и кто выдаст академический норматив по количеству пауз в устной речи), но на телевидении хороший экспромт всегда заранее подготовлен. Запинки и заминки, конечно же, допускаются во время прямого эфира, но если мы имеем дело с видеопродуктом в записи, создание которого предполагало время для сбора и обработки информации (на слове «обработки» я акцентирую), — желательно, чтобы он был близок к идеалу хотя бы с точки зрения формы. Чтобы было понятно: никто не запрещает импровизировать на месте, и стендапы часто придумываются в эпицентре событий. Но мы привыкли к темповой телевизионной речи с хорошей (а это значит — заметно лучшей, чем в расслабленном дружеском разговоре) дикцией.

Современное кричащее и бегущее ТВ кричит и бежит оттого, что путь сквозь плоскость экрана к мозгу обывателя, жующего бутерброды, требует некоторых актёрских, если хотите, усилий и навыков (именно по этой причине из актёров часто получаются хорошие телеведущие). И именно этих усилий и навыков Вадиму Борейко в кадре пока недостаёт. Его устная речь далека от общепринятой «школы», и это серьёзно затрудняет восприятие информации.

Что же касается стилевых особенностей борейковского материала — это, безусловно, газетно-публицистический язык, несколько адаптированный к существованию на видеохостинговой платформе. Газетная картина мира, кажется, навсегда въелась в подкорку Вадима Борейко, и журналист читает нам настоящую печатную публикацию — объёмный текст с оценочными суждениями и лирическими отступлениями. Эта особенность, подсвечиваемая спецификой дикции и темпоритма речи, ещё более утяжеляет восприятие. Однако есть в ней и очевидный плюс: как я уже говорил, газетчики, как правило, пишут талантливее телевизионщиков, и даже устное воспроизведение профессионально созданного, но письменного текста в общем не имеет изъянов в логике и в структуре.

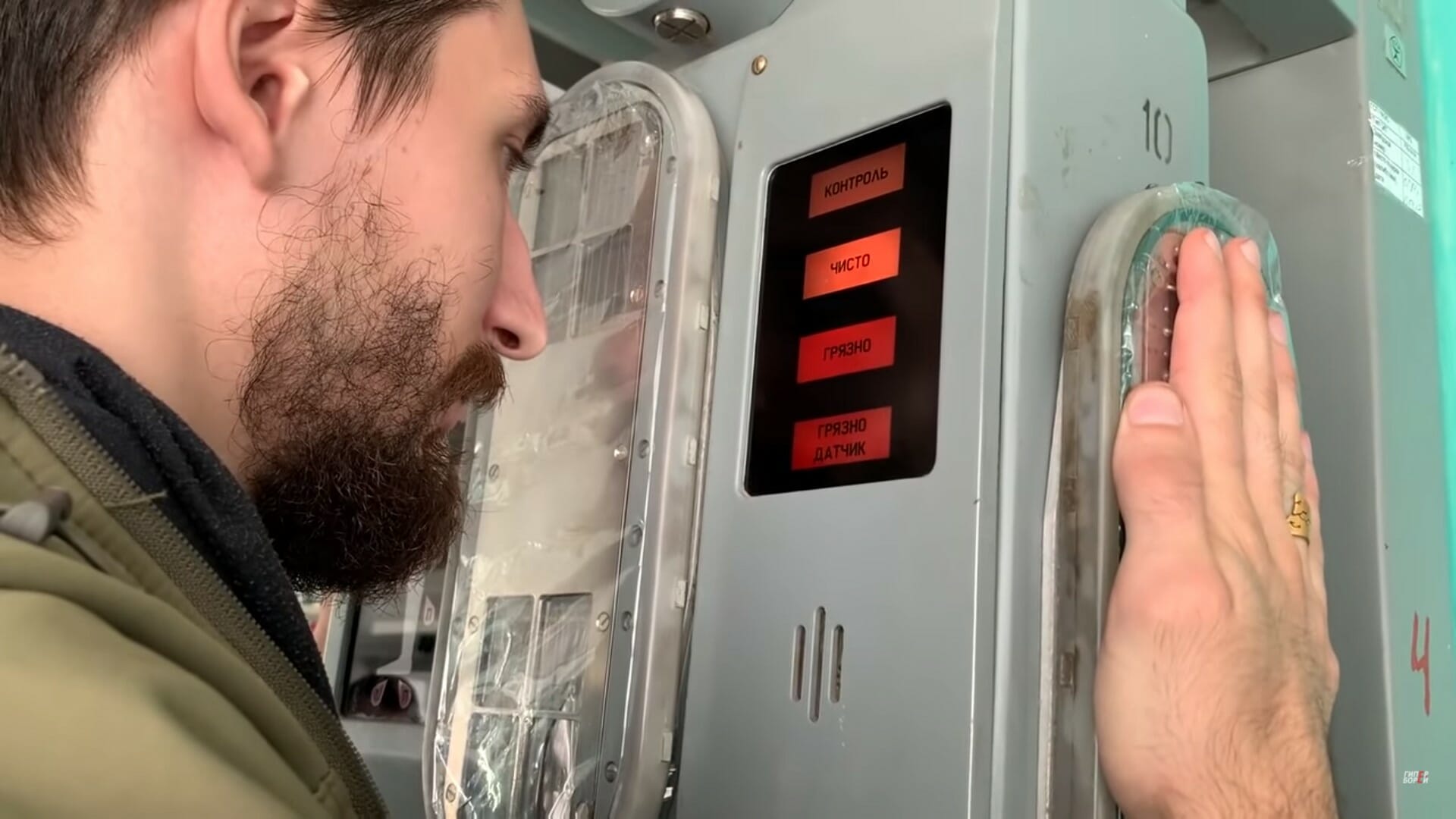

Автор расследования попытался применить интересный приём, проведя параллели: Борейко анализирует высказывания российских и казахстанских политиков о возможном строительстве атомной электростанции в Казахстане, перемежая свои размышления кадрами из путешествия в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Однако хронометраж фильма, на мой взгляд, совсем не соответствует заданной «информационной плотности». Иными словами — фильм очень затянут и ближе к концу откровенно «провисает». Длительность ролика я бы без ущерба для информативности сократил как минимум на треть. Кроме того, заметно сбивал моё зрительское внимание не всегда удачный монтаж — чернобыльские эпизоды, нарезанные разноразмерно (и в неочевидной зависимости хронометража эпизода от важности информации), оказались склеенными со студийными не самым удачным образом, иногда заставляя вспоминать, на чём ведущий останавливался до этого вкрапления. Одна из причин — вынужденное переключение временнОго регистра: описание чернобыльского тура вобрало несколько часов неспешной экскурсии по брошенным населённым пунктам, а в студии автор уже «бежал по полугодиям», цитируя политиков, высказывающихся на тему казахстанской АЭС. В общем, параллельные повествовательные линии соединить в своей голове я так и не смог, как ни старался.

Чернобыль, Семипалатинск, АЭС

Если же говорить о содержании, месседж фильма очевиден: АЭС штука опасная, тем более на постсоветском пространстве уже есть негативный опыт.

Однако есть уточнение этого высказывания, которое становится понятным спустя десяток минут после начала просмотра. На деле Борейко высказывается не об опасности атомной энергетики как таковой, но об опасности атомной энергетики в руках бюрократов, служащих винтиками в неповоротливом госаппарате, зачастую решающем непонятные населению задачи. По сути, журналист проводит параллель между современным Казахстаном и Советским Союзом, напирая на то, что в процессе принятия решений мало что изменилось, а так как, по версии Борейко, Чернобыльская трагедия была следствием управленческих ошибок, шансы на её повторение в наше время растут.

Мнение, помещённое между строк, легко считывается, однако я не зря большую часть этого отзыва описывал проблему с формой, потому что она становится общей проблемой, не соответствуя масштабу и охвату содержания. Рассказывать о больших проблемах и о большой политике в жанре целого расследования и не решать очевидных собственных производственных проблем, на мой взгляд, нельзя — тема не того уровня. Такие явные огрехи просто-напросто гарантируют выпадение фильма из профессионального дискурса, а значит, и из серьёзной общественной дискуссии о проблеме.

Что касается качества журналистского расследования, то Вадим Борейко проделывает с темой АЭС то же самое, что он когда-то делал в Facebook в разгар кампании против строительства «Кокжайляу»— он анализирует и выстраивает разрозненные факты и незаметные новостные инфоповоды в устойчивую картину происходящего. Пожалуй, какой-то уникальной информации в этом новом расследовании недостаёт, однако я бы не забывал про ту же «горнолыжно-курортную» эпоху, когда Вадим Борейко выдал целую серию разного уровня трудоёмкости расследований, время от времени демонстрируя мастерство в том числе и сбора данных (в очередной раз напомню, что Борейко стал одним из тех, кто с помощью журналистско-публицистического инструментария дополнил и разложил разрозненную информацию о проблеме, что называется, по полочкам). Не исключено, что фильм о казахстанской АЭС в случае ускорения развития событий может оказаться далеко не последним, и не все свои возможности Борейко сейчас продемонстрировал.

Подводя итоги и начав говорить о преимуществах борейковского подхода, хотел бы подчеркнуть то, чего у него точно не отнять. Вадим Борейко как журналист старой школы не слишком страдает самоцензурой и не стесняется поминать политиков в критическом контексте, при этом не ударяясь в грязную пропаганду. Когда-то это позволяли ему былой статус газеты «Время», старые рефлексы той же редакторской команды в Ratel.kz, затем свободолюбивый Facebook, а теперь и неподцензурный YouTube. Мэтр казахстанской журналистики себе не изменяет, и, кажется, все эти вехи в его резюме не случайны. Но телевизионную школу такое свободолюбие, конечно, само по себе не заменит.