На «31 канале» вот уже несколько месяцев каждый день по будням идёт ток-шоу «Кел, татуласайық!» («Давайте мириться!»). В его названии заложен смысл проекта — авторы программы вроде намерены помогать людям находить общий язык друг с другом. Ещё на старте руководство канала так и говорило: мол, на других ток-шоу все ругаются, а у нас будет наоборот. Медиакритик «Нового репортёра» Назира Даримбет разбиралась, насколько авторы преуспели в своей миссии.

«Ежедневно ведущий и зрители в студии «31 канала» разбирают непридуманные жизненные истории — противостояние двух поссорившихся людей — родителей и детей/братьев и сестёр/возлюбленных и друзей. Задача шоу — научить прощать друг друга, ведь не стоит тратить свою жизнь на ссоры и обиды, если есть шанс прийти к примирению», — говорится в описании проекта на сайте канала. Такова, значит, миссия ток-шоу «Кел, татуласайық!».

Мы все знаем, что примирение — это хорошо. Именно с этой вдохновляющей мыслью я начала смотреть программу. В начале сезона мы знакомимся с героями, а их несколько, и они из разных семей, с различными жизненными ситуациями. От программы к программе вопросы примирения остаются открытыми, а цели участников меняются. Но практически сразу у меня как у зрителя возник вопрос: а насколько в большинстве этих ситуаций вообще возможно примирение?

Вот, к примеру, история 18-летней Кызгалдак Талгаткызы. Когда ей было 14 лет, её изнасиловали трое парней. Их судили, но в тюрьму не посадили, а их жертва забеременела и родила сына. И вот с предполагаемым отцом ребёнка Кызгалдак и пытаются помирить! Или, как было заявлено в одном из первых выпусков, на худой конец добиться признания отцовства и алиментов. «Пусть ребёнок общается с отцом, мальчику нужно мужское воспитание», — считают и сама героиня, и ведущий, и остальные участники программы. В одном из выпусков отец звонит во время эфира и заявляет, что 14-летняя девочка сама была виновата в том, что её изнасиловали, она часто появлялась в их посёлке, а насиловавших её было гораздо больше, чем трое.

В следующем выпуске ведущий Тахир Султан сообщает позвонившей в студию родственнице девочки: мол, редакция канала приложит все усилия, чтобы добиться пересмотра дела. «Мы доведём это дело до конца!» — говорит он.

В следующих выпусках выясняется, что отец жертвы решил судьбу тогда ещё несовершеннолетней дочери, простив насильников или договорившись с ними, и дело было закрыто за примирением сторон. И тогда авторы проекта забыли о своей «миссии добиться справедливости» и переключились полностью на примирение. Хотя сама идея — примириться с насильником — абсурдна и неприемлема.

Съёмочная группа проекта даже отправилась домой к Дидару (так зовут насильника-отца), но встреча так и не состоялась. Между делом звучит закадровый текст: «Кызгалдак даже принарядилась специально для этой встречи и выглядела красивее, чем обычно». Понравиться изнасиловавшему её мужчине — чего ещё может хотеть девушка в такой ситуации?

Абсурдно звучат и мнения участников и гостей студии. К примеру, появившийся в одном из выпусков имам села, где жила девушка, говорит: «Надо подумать и о судьбе парней, ведь один из них женился, а другой — единственный сын в семье, а девушка опозорила аул на весь свет. Так что давайте решим это дело без суда, с помощью старейшин аула». Его поддерживает позвонившая в студию зрительница, которая упрекает героиню: «Вот ты говоришь «не прощу, накажу, засужу», а каково будет ребёнку, когда он вырастет и узнает, что его отец сидел в тюрьме?»

…Интересно, а каково будет ребёнку узнать, что он родился в результате изнасилования?

Здесь же героиня заявляет: «Отец ребёнка у меня в ногах валялся и просил прощения, потому что его жена не может иметь детей, и он хотел воссоединиться со мной. Но я пойду до конца и накажу всех!» А на экране в это время появляется фотография насильника с ребёнком. Выясняется, что они как-то встретились, девушка показала ему сына, и на фото они выглядят вполне обычными папой и малышом. А ведущий комментирует: «Есть какая-то теплота в его взгляде».

А нам непонятно, что значит «воссоединиться»? Они что, когда-то были вместе, были семьёй?

И таких странных противоречий в проекте множество. Вот, к примеру ещё одна история с изнасилованием. Героиню, гражданку Узбекистана, обманули, пообещав работу, завлекли на какую-то дачу, там трое парней насиловали её три дня. Издевались всячески: забрали одежду, угрожали голой выгнать на трассу, заливали в рот бензин. Благодаря счастливой случайности ей удалось сбежать. Начиная разговор с жертвой преступления, ведущий говорит: «У всех наших героев непростые, тяжёлые истории, судьбы, но на всё ведь воля Аллаха…» А потом делает комплимент самому себе: «Мне говорят — не принимать близко к сердцу все ваши истории, но я так не могу, невозможно без слёз слушать их…» И опять противоречие: то авторы проекта хотят «довести дело до конца, наказать виновных», то добиться примирения, «чтобы насильники и их родственники помогли жертве хотя бы уехать домой».

Выясняется, что Айгуль — жертва — пошла на примирение, «простила, потому что родственники умоляли, простила из-за родителей и детей». Хотя, по её же словам, двое из насильников находятся под арестом. Но ведущий неоднократно повторяет: «Мы доведём дело до конца, обратимся в соответствующие органы». Делается ли что-то в этом плане — непонятно, во всяком случае, о результатах не говорят.

В обеих историях звучат также обвинения в адрес самих героинь, как со стороны участников ток-шоу, так и звонящих в студию зрителей. Виктимблейминг во всей своей красе, который ведущий даже не пытается пресечь или хотя бы как-то смягчить.

Еще одна история с изнасилованием подаётся с другого ракурса — женщина по имени Хадиша, двое сыновей которой уже шестой год сидят за решёткой по обвинению в групповом изнасиловании, считает их невиновными. Потому что изнасилованная девочка «была из нехорошей семьи», сама пришла к трём парням в гости, согласилась провести ночь за две тысячи тенге… Ну правильно, значит, её как бы можно насиловать, не жалко. Не будем вдаваться в подробности — родственники насильников часто не верят, что их близкие способны на такое.

Анонсируя историю Хадиши, ведущий говорит, что она хочет помириться со своей матерью и другими родственниками, а также воспитывать детей одного из её осуждённых сыновей (дети сейчас у родственников бывшей невестки). Почти полчаса из трёх часов эфира в студии смакуют трагедию, произошедшую в семье героини, сочувствуют ей, обсуждают личность изнасилованной девушки, возмущаются «несправедливым приговором». Но зрители так и не узнали: почему героиня поссорилась со своей матерью и братьями? После первого же выпуска с участием Хадиши авторы проекта и ведущий опять сбились с пути, забыв о своей миссии — примирить поссорившихся близких людей. Но зато рьяно взялись «восстанавливать справедливость». Только непонятно — каким образом? Сыновья героини уже осуждены.

В одном из выпусков про эту историю один из участников заявляет: «Хочу сказать, что эта девушка (изнасилованная), которая заставила вас плакать и не только, не найдёт счастья в этой жизни». А ведущий поддакивает: «Вы правильно очень сказали, нельзя на чужом горе построить счастье».

А когда один из участников попытался возразить, что на месте той девушки вы бы тоже посадили насильников, ведущий комментирует: «Ты что, хочешь, чтобы мы тут скорую вызвали? Сейчас ей станет плохо, твои слова здесь неуместны, что попало говоришь». И, уже обращаясь к героине, заявляет: «Никого не поддерживаю, не осуждаю, с Ержаном (участником) я поговорил хорошенько, больше это не повторится».

И ещё одна история — сын пожилой участницы проекта сидит в тюрьме по обвинению в изнасиловании своей 11-летней племянницы. Ведущий безоговорочно верит в то, что её сын невиновен, «его просто оговорили, а девочка, оговорившая дядю, просто хотела быть с матерью» (по словам бабушки). Дело в том, что её отец, родной брат осуждённого за изнасилование несовершеннолетней, умер несколько лет назад. Мать девочки снова вышла замуж и часто оставляла её родственникам своего покойного мужа. И, по словам родных преступника, девочка просто хотела внимания, вот и придумала историю с изнасилованием. Такого мнения придерживается бабушка ребёнка, которая добавляет, что бывшая сноха к тому же была влюблена в своего деверя.

Ведущий и авторы шоу не ставят перед собой задачу выяснить всё досконально, чтобы было понятно зрителю. Но зато «подтягивают» историю под цели проекта — пожилая женщина хочет примириться с бывшей снохой, обвинившей деверя в изнасиловании дочери. Однако создатели проекта снова забывают о своей благородной миссии и пытаются «восстановить справедливость», добившись пересмотра дела. К примеру, вместо вопроса «зачем вы хотите помириться с бывшей снохой?» ведущий задаёт другой, довольно странный в этой ситуации: «Почему в деле вашего сына так часто менялись адвокаты?»

В шоу также красной нитью проходит утверждение о роли казахской женщины, что «она всегда стоит на ступень ниже мужчины», и тема многожёнства звучит не раз. Вот один из примеров. Пожилая женщина, на старости лет устав от мужа и не найдя общий язык с детьми, решает уйти в дом престарелых. А ведущий в ответ на одну из претензий апай, поддержав позвонившую в студию зрительницу, предлагает мужу героини просто взять токал, и «тогда в доме наступит мир».

История Дины и Галымжана выглядит вообще нелепой, местами даже смешной. Девушка пришла на шоу, якобы чтобы отыскать знакомого, с которым они как-то работали на праздничном мероприятии. Она признаётся заочно ему в любви, а когда её «возлюбленный» появляется в студии, начинает выяснять отношения и гордо заявляет, что никакой любви нет.

Недоумевающий гость справедливо интересуется: «Вы что, меня не отпустите, пока я с ней не помирюсь?! Но вообще-то мы и не ссорились. Или хотите меня женить? Но мы всего лишь знакомые». Перца в эту историю добавил позвонивший в студию «жених», пообещавший забрать девушку замуж.

Так что шоу «Кел, татуласайық!» местами превращается в «Давай поженимся!» или даже «Жди меня». Но, может быть, так и было задумано? Хотя это на самом деле неважно. За многими этими историями и мелкими скандалами скрывается абсурдная идея, что женщина может и даже должна мириться с насильником. И это страшно.

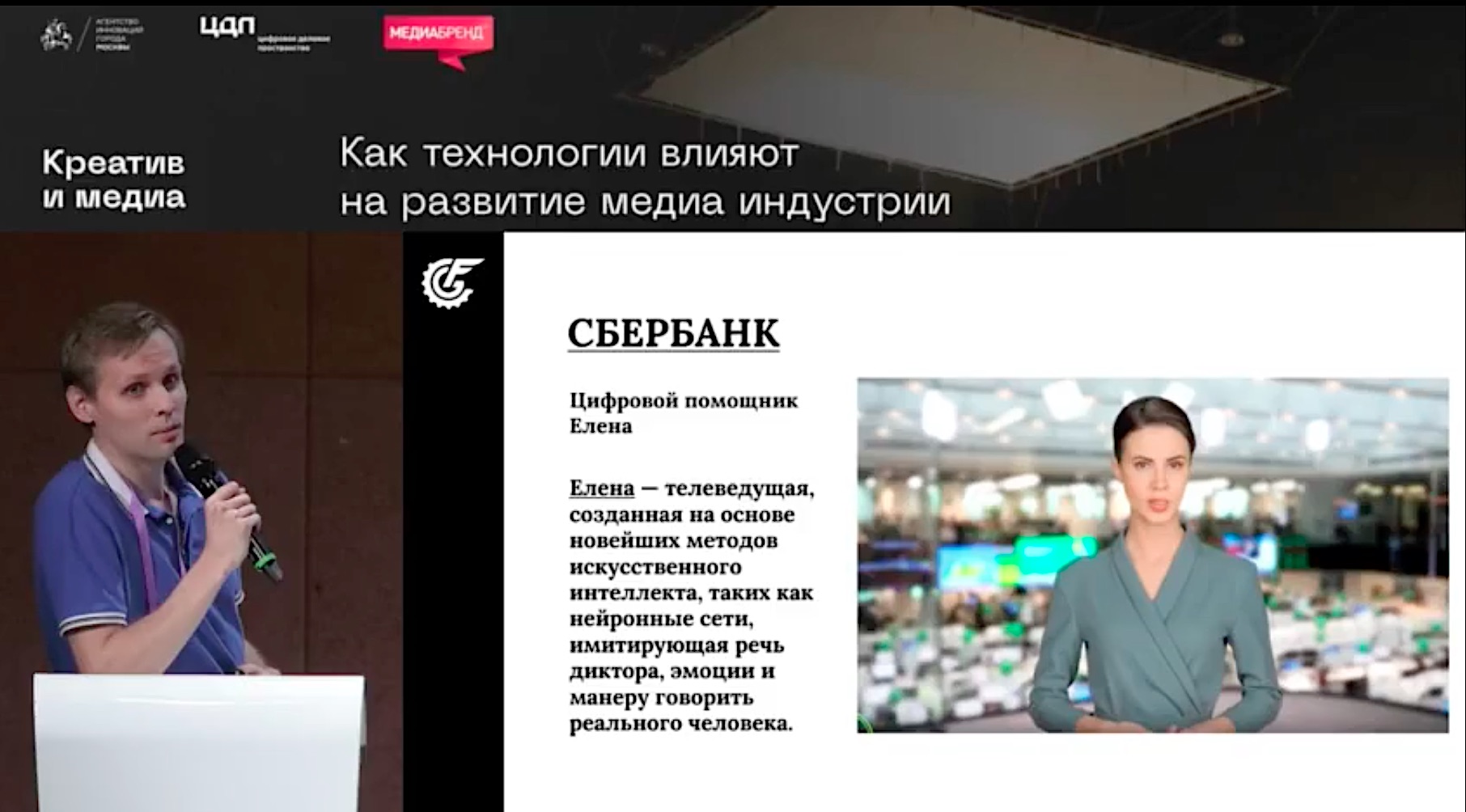

Началось всё с массового контента — это нанесло удар по монополии художника. Второй удар пришёл со стороны данных. Есть большие данные, быстрая проверка гипотез. Ты можешь сделать несколько тысяч проектов и угодить каждому.

Началось всё с массового контента — это нанесло удар по монополии художника. Второй удар пришёл со стороны данных. Есть большие данные, быстрая проверка гипотез. Ты можешь сделать несколько тысяч проектов и угодить каждому. Это уникальная возможность придумывать новые проекты.

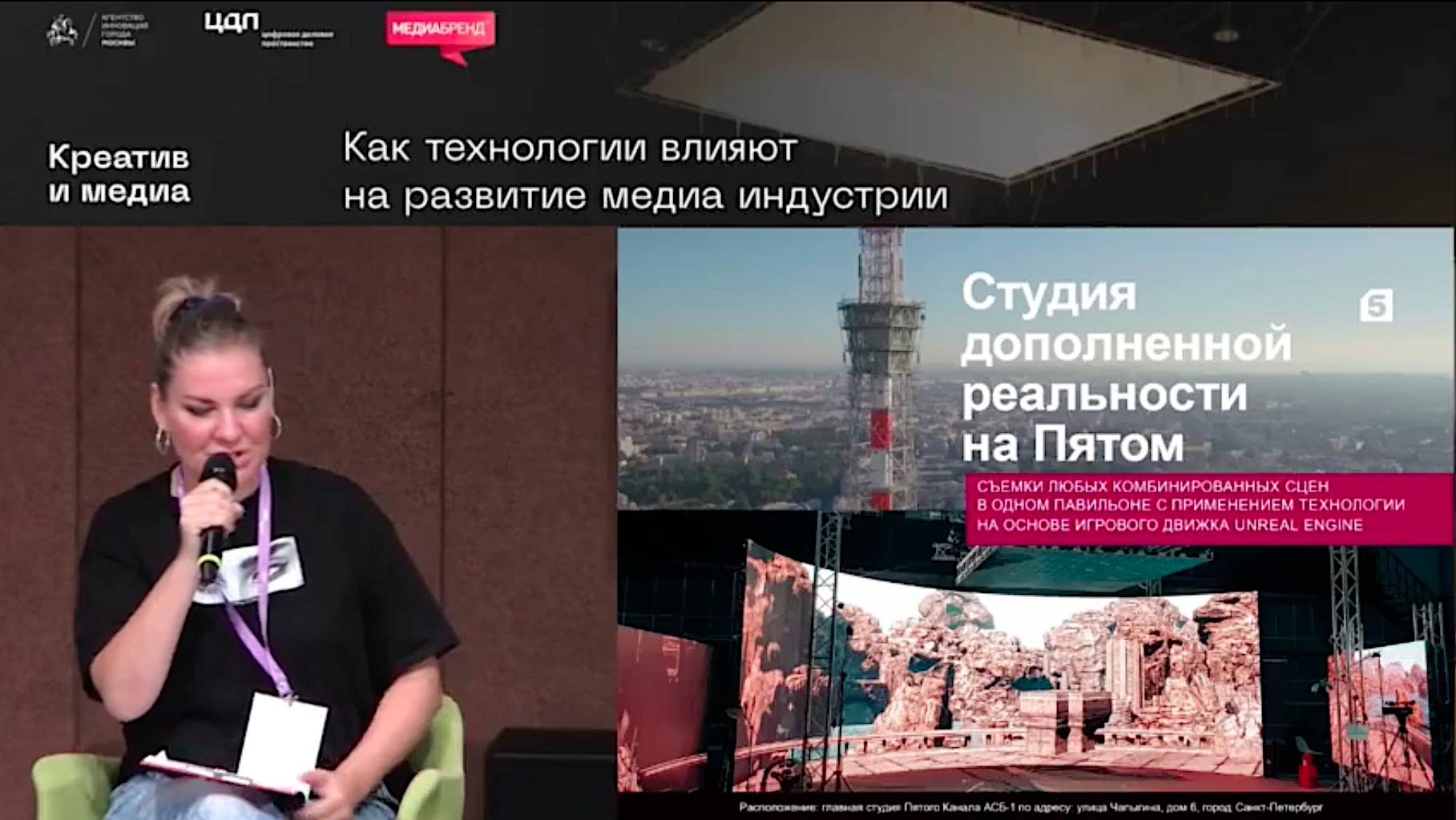

Это уникальная возможность придумывать новые проекты. Натурные съёмки становятся не нужны.

Натурные съёмки становятся не нужны.