Если рассматривать рассылки не как желание попробовать что-то новое, а как конкретный план по созданию коммерческого продукта, нужно быть готовым к большой менеджерской работе по выстраиванию бизнес-процессов и привлечению партнёров в перспективе. Это очередная тема тренинга «Рассылки» от Internews. О том, на что обратить внимание и зачем вообще всё это нужно, рассказали эксперты из «Бумаги» Кирилл Артеменко, генеральный директор сайта, и Мария Рзаева, директор спецпроектов.

Зачем медиа нужны клуб и рассылки?

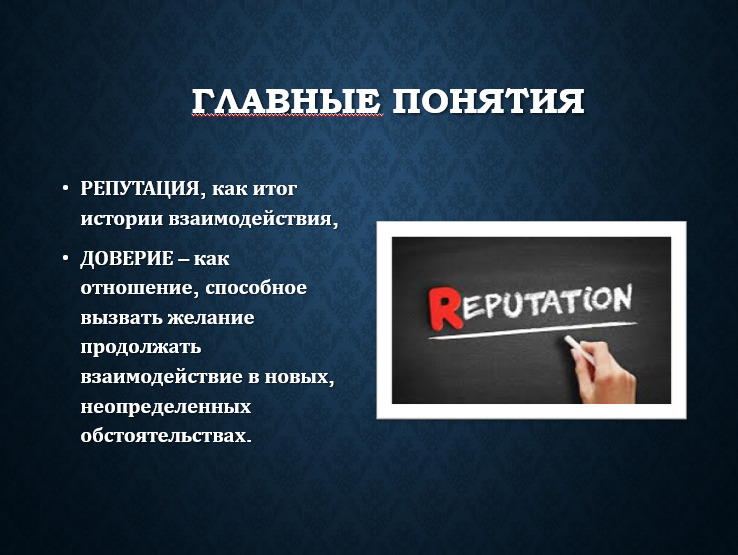

Бесплатные подписчики: лояльные настолько, что готовы отдать вам почту. Платные подписчики: лояльны настолько, что готовы заплатить. Члены клуба: лояльны настолько, что готовы поддержать нашу работу своими деньгами и временем. Вы выстраиваете воронку от самого незаинтересованного клиента до самого лояльного. Для чего это нужно?

- Вовлечение аудитории, повышение доверия к нашему бренду

- Повышение качества нашей журналистики

- Повышение эффективности нашей работы

- Рост выручки с читательских платежей

Иными словами, вы получаете очень понятную базу очень понятных вам людей. Не только вы создаете для них качественный продукт, но и они помогают вам. В случае с «Бумагой»:

- Источники, герои и эксперты — среди друзей «Бумаги»

- Друзья «Бумаги» — критика и обратная связь наших идей

- Клубная модель — основа финансовой устойчивости

- Друзья «Бумаги» — очень дорогой рекламный контакт

- Друзья «Бумаги» — потенциальная аудитория новых продуктов

Команда для создания рассылок

Для того чтобы регулярно создавать и выпускать рассылки, вам потребуется команда:

- Продакт-менеджер: отвечает за бизнес. Это руководитель проекта, который ставит задачи команде, следит за эффективностью рекламы и контента, принимает ключевые решения. Нужно понимать, что работа над проектом — это бесконечные пробы и ошибки. Если вы сделали что-то, и это не принесло ожидаемых результатов, не расстраивайтесь, это нормально.

- Редакция + авторы: отвечают за контент.

- Маркетинг: отвечает за прирост подписчиков.

- Дизайн: отвечает за визуальную часть.

- Разработка: отвечает за техническую часть.

- Аналитика: проверяет, правильно ли мы действуем.

Над созданием первой рассылки работаете в основном вы: вы и продюсер, и автор текста, и маркетолог, и аналитик. После первого выпуска один человек должен заниматься одним конкретным делом.

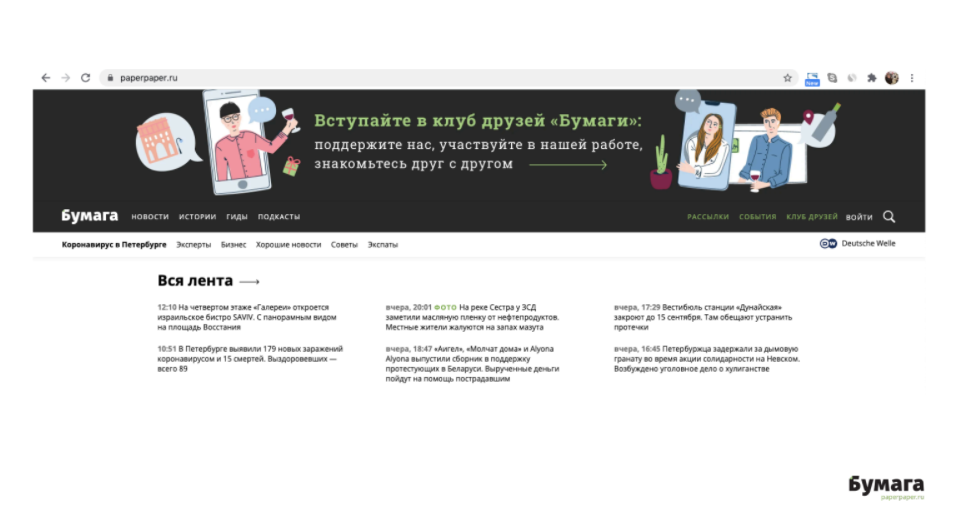

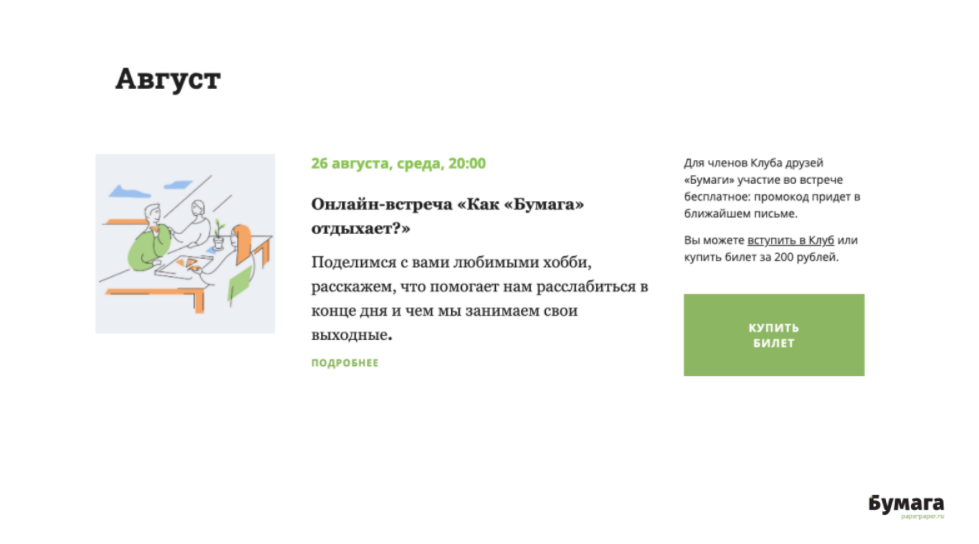

Выводы и рекомендации из опыта «Бумаги»

Сегодня «Бумага» успешно создаёт пять платных и две бесплатные рассылки. Что стало понятно редакции за это время?

- Мероприятия не привлекают новых подписчиков. На них ходят одни и те же люди.

- Важнее удерживать подписчиков, чем привлекать новых, поэтому редакция стремится продавать годовые подписки.

- Поддержка пользователей критически важна.

- Самый прибыльный месяц в году — январь.

- Работа над рассылками — это игра «вдолгую», требующая инвестиций времени и денег и сфокусированной команды.

Как работать с партнёрами в рамках рассылки

Важно помнить, что работа с партнёрами — это отложенный этап: вы запускаете рассылку, настраиваете аналитику, смотрите результаты — только после всех основных действий можно задумываться о привлечении партнёров.

Зачем нужны партнёры рассылок?

- Доход (участие в рассылках тоже можно продавать).

- Контент (эксперт из числа партнёров, особенно если вы делаете какие-то гайды).

- Эксклюзивные опции для подписчиков (сообщество должно обладать определёнными эксклюзивными возможностями, партнёры могут их дать).

- Дистрибуция и промо (размещение любых ваших данных и объявлений, поделиться базой контактов, разместить пост в соцсетях, могут служить сторонними площадками, чтобы рассказать о вас).

Доход от интеграции

Он работает, как привычная рекламная модель: вы пишете определённый текст и интегрируете туда какую-то нативную рекламу. Предложение партнёра должно быть связано с темой письма, с контентом, с автором, с подходом. Это естественное ограничение, вы не можете рекламировать в рассылке о вине шиномонтаж — это просто никак не объяснить. Подписчики рассылки стоят дороже трафика на сайте, они доверяют вашим рекомендациям гораздо больше читателей на сайте. Вы продаёте гораздо больше внимания и доверия. Вы должны уметь это объяснять партнёру.

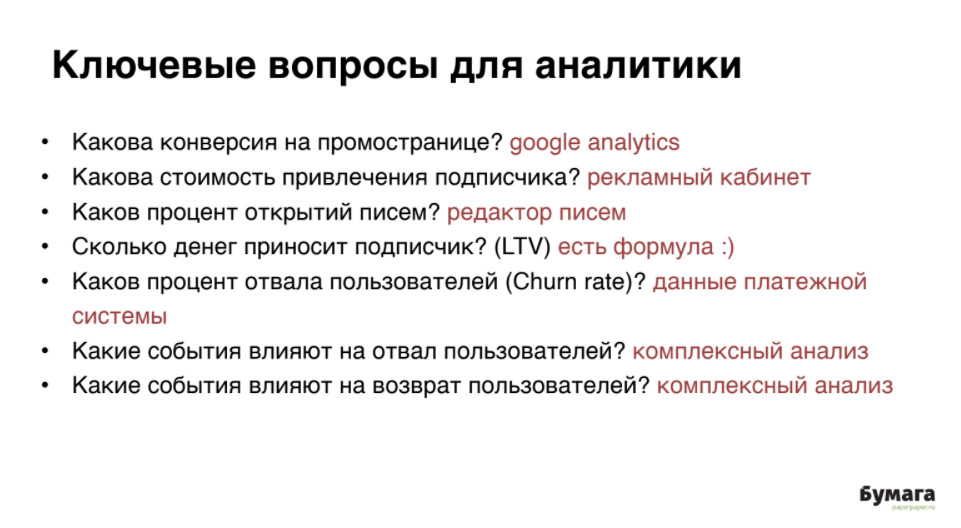

Какие показатели интересуют партнёров?

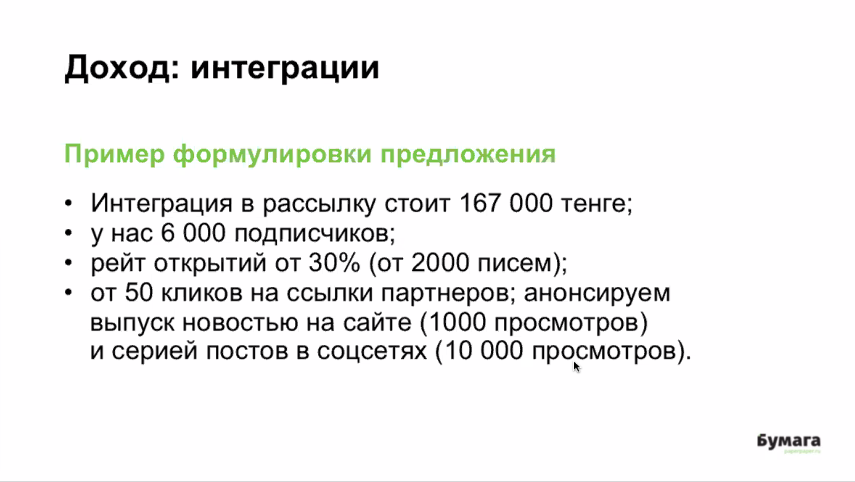

Для того чтобы заинтересовать партнёра, ваше предложение должно включать в себя:

- Количество подписчиков. Это не самое важное, но с этого нужно начать. Общий показатель, который даст представление о масштабе вашего проекта.

- Прогноз по количеству открытых писем. Это считается в системах аналитики в процентном соотношении. Нормальный рейт открытий — 20 %.

- Прогноз по количеству кликов по ссылке. Некоторые системы аналитики тоже предоставляют эти данные, на их основе вы можете делать некий прогноз.

- Прогноз по охвату анонсирования рассылки на сайте и в соцсетях. Это тоже общий показатель, но если вы планируете это делать, можете тоже показать масштаб.

Необходимо установить единый формат публикации. Всё должно быть стандартизировано и без лишнего творчества. Если у вас всё систематизировано, вы экономите время, понятны ожидания клиентов (вы можете показать пример), не будут возникать вопросы, почему у одних так, у других иначе. Нужно заранее продумать:

- Где, как и сколько раз упоминается партнёр

- Как выглядит партнёрский блок: размер текста, наличие картинок, расположение в письме

- Как обозначен клиент: партнёр выпуска, спонсор, «при поддержке»

- Как интеграция связывается с контентом письма

Вы также должны уметь объяснить эти пункты партнёру.

Доход с совместной рассылки с брендом

Это сложный вариант партнёрства. В таком случае вы продаёте не охваты, а организацию процессов, которыми владеете, и сбор нишевой аудитории.

Концепция рассылки создаётся вместе с партнёром, но не исключает выпуски без него. В создании концепции нужно учитывать свой интерес — сохранять его на случай, если у партнёра пропадёт желание этим заниматься или сократятся бюджеты.

Установлены правила присутствия партнёра: фиксированный брендинг, статус, место и формат интеграции — все эти вещи должны быть проговорены на старте.

Опции для подписчиков

Партнёры могут помогать создавать комфорт в сообществе — например, акциями и скидками, совместными конкурсами, мероприятиями. В основном речь идёт о бартере. Главное помнить: нельзя давать одинаковое количество услуг за бартер и за деньги. За бартер — какую-то часть, за деньги — больше.

Все материалы по тренингу «Рассылки» можно найти здесь.