С приходом пандемии многие редакции вынуждены были отказаться от привычного офиса, еженедельных планёрок и традиционных бизнес-процессов. Но существуют редакции, которые работали онлайн ещё до того, как это стало мейнстримом.

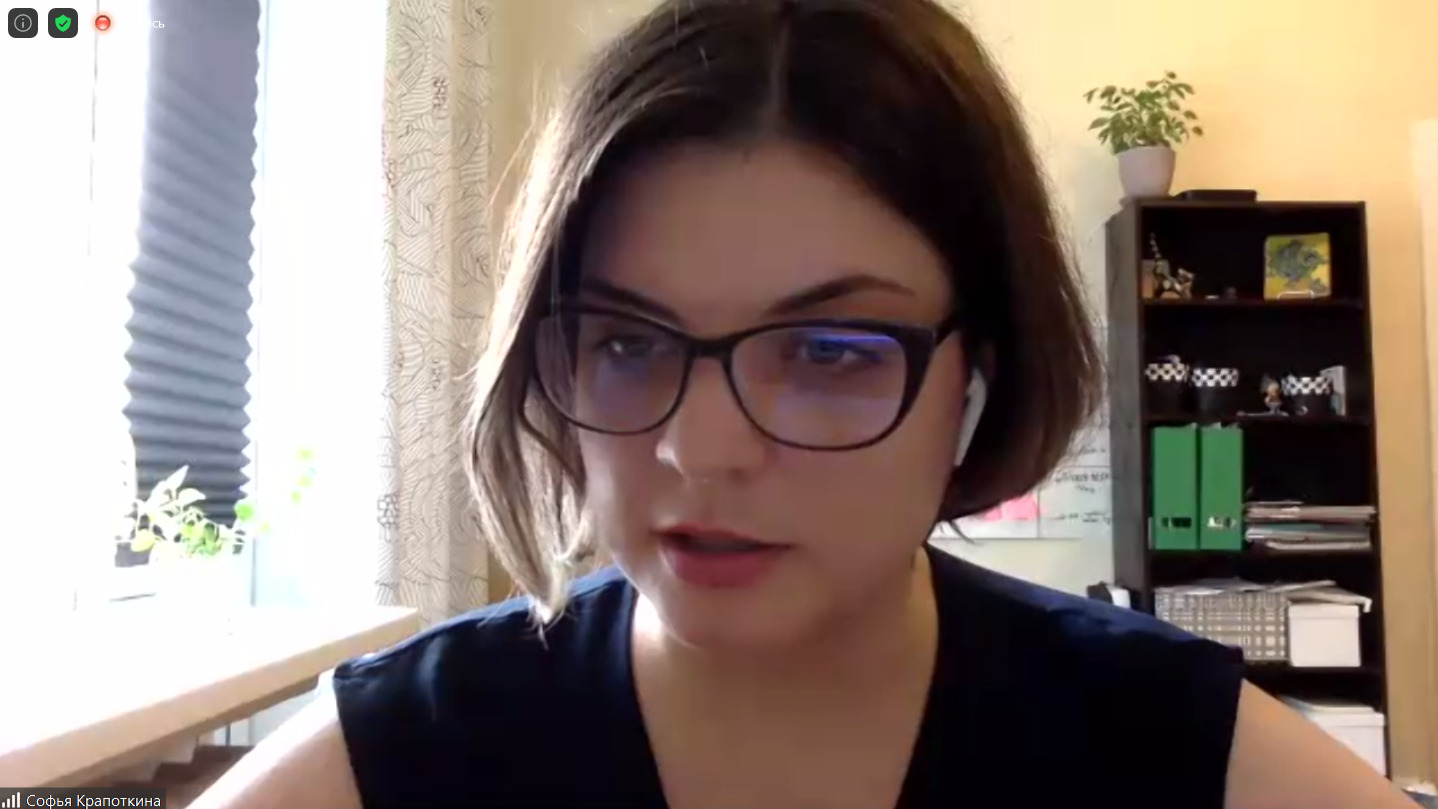

Одна из них — «7×7». В составе редакции больше 50 сотрудников из 35 разных регионов России. Для такого медиа налаженные процессы удалённой работы — единственный возможный вариант. Продюсер и экс-главред интернет-журнала Софья Крапоткина провела онлайн-тренинг для менеджеров центральноазиатских СМИ и рассказала, как выстроить работу редакции на удалёнке, и какие инструменты могут в этом помочь.

Софья Крапоткина — продюсер и экс-главред интернет-журнала «7×7 Горизонтальная Россия». Руководитель мультимедийной мастерской в Институте общественных наук РАНХиГС. Интернет-журнал «7×7 Горизонтальная Россия» с 2011 года выстраивал удалённую редакцию, с которой сейчас сотрудничает более 50 авторов из десятков регионов России.

Начните с конца

Идея заключается в том, что вы представляете себе конечный продукт. То, как это должно выглядеть в итоге. Номер, отправленный в печать, к примеру. Потом вы раскладываете ваш конечный продукт на процессы — что нужно сделать, чтобы это случилось? У менеджеров велико искушение сделать это в одиночку, но гораздо продуктивнее и честнее, если вы подключите к процессу людей из всей производственной цепочки.

После того, как вы прописали все процессы, соотнесите их с ежедневным рабочим треком ваших сотрудников. Вам многое станет понятно сразу же, но главное, чтобы было чёткое понимание ещё и у каждого члена производственной цепочки. Кто занимается конкретной задачей? Кто несёт за неё ответственность? Кто может ответить на вопросы по ней или просто подсказать другому сотруднику? Если вы составите это в виде документа, который доступен всем в любое время дня и ночи, людям станет понятно, кто за что отвечает.

Попытайтесь как-то формализовать решение задач. Задачей можно считать всё, что угодно, из редакционных процессов. Зафиксируйте это в отдельном документе: в какой момент задача считается выполненной и человек может выключить компьютер, уйти по своим делам? Сотрудник должен очень чётко понимать, чего от него хотят менеджеры. Обозначайте также, кто принимает выполненную задачу, особенно если у вас большая редакция и несколько редакторов.

Конфликты не обсуждаются в настоящем времени. В «7×7» существует специальная форма опроса, которая позволяет сотрудникам высказываться в конфликтных ситуациях и при этом не уйти в деструктив. Цель таблицы — улучшить продукт, поэтому каждая жалоба должна сопровождаться предложением о том, как можно было улучшить эти процессы.

Бывали ли у вас рабочие дни, которые практически полностью состояли из созвонов? А если после длительных переговоров вы замечали, что ни одна из задач так и не решена? Составьте чёткий список вопросов и приглашайте на созвон только тех людей, которые вам нужны для ответов. Единственное исключение — если вы планируете устроить мозговой штурм. Обязательно должен быть протокол созвонов, заранее озвученная повестка встречи, модератор и краткое резюме с итогами.

Полезные инструменты и сервисы

Джентльменский набор — это минимум, который потребуется вам в любом случае, если ваша редакция переходит на удалёнку:

- Рабочая среда — несколько сервисов, необходимых каждому участнику проекта, чтобы наблюдать за рабочими процессами: документы, таблицы, формы.

- Общее облако — на котором хранятся часто используемые файлы.

- Коммуникации — почта, мессенджеры.

- Планирование — таск-менеджеры.

Рабочая среда «7×7» практически полностью завязана на сервисах Google. Альтернативы с точки зрения охвата задач, безопасности, функциональности и стоимости нет. Среди них:

- Google Forms — формы для сбора любых заявок (как от авторов, так и от читателей). В «7×7» через формы принимаются также заявки на большие тексты: журналисты отвечают на стандартные вопросы, которые задаёт редактор при обсуждении материала.

- Google Docs — документы, которые позволяют сравнивать два варианта текста, назначать задачи сотрудникам и даже назначать конкретных исполнителей.

- Google Calendar — удобное пространство, позволяющее отслеживать рабочие графики, отгулы, отпуски, рабочие смены или дежурства, создавать общую рассылку по утрам, планировать созвоны. Несколько отдельных календарей можно объединить в один, чтобы видеть общую картину.

- Google Drive — общее облако, в котором можно хранить документы, которыми часто пользуются сотрудники: база знаний, контактов, редакционная библиотека и другое.

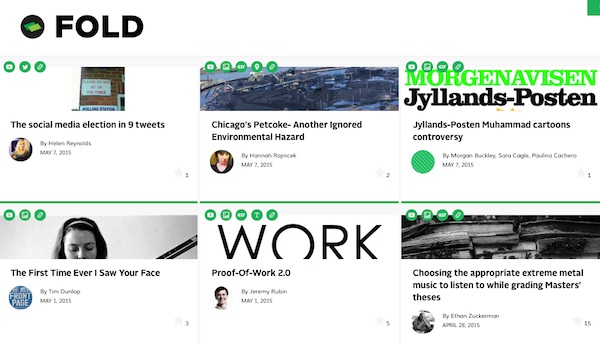

Таск-менеджеры просто необходимы при планировании каких-то специальных проектов, больших материалов или плановых планёрок. Три самых популярных сервиса:

- Trello — на русском языке, с удобным интерфейсом и достаточно широким для небольшой редакции функционалом в бесплатной версии.

- Basecamp — на английском языке, и это его главный минус. У людей, которые не очень уверенно себя чувствуют в английском и пытаются выстраивать на нём рабочие процессы, мозг отказывается работать. Можно создавать сразу несколько проектов, серию проектов или мультимедийный лендинг.

- Asana — чуть менее понятный интуитивно интерфейс, чем Basecamp, тоже на английском языке.

Безопасность всей редакции находится на уровне её самого незащищённого сотрудника. Забота о защите своих данных в Сети культивирует внутреннего параноика, но при первой же попытке взлома вы убедитесь, что все ваши усилия были не напрасны. Несколько рекомендаций по безопасности:

- Пользуйтесь генераторами или менеджерами паролей

- Подключите двойную аутентификацию

- Не жалейте денег на установку лицензионного ПО, антивируса, VPN

- Делайте резервные копии не реже одного раза в полгода

- Проверяйте сеансы в почте и соцсетях

Онлайн-тренинг «Уроки COVID-19: как перевести редакцию на удалённую работу и не сойти с ума» — часть образовательной программы для медиа по освещению ситуации с миграцией, беженцами и национальными меньшинствами во время пандемии. Она направлена на развитие устойчивости медиа и повышения информации о миграции и других уязвимых групп в эпоху COVID-19.

Онлайн-тренинг проводится в рамках проекта «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Internews.