16 декабря на отечественном телевидении давно пора объявить днём документального кино — количество фильмов этого жанра в праздничные выходные по традиции зашкаливает. «Независимость. Алматинские хроники» на КТК, «Предвосхищая будущее» на Astana TV, «Феномен Елбасы» на «31 канале», «Независимая страна. Новое поколение» на «Первом канале Евразия», «Елбасы. Летопись Независимости» на «Хабаре». Последний проект, состоящий вовсе из 15 документальных фильмов, даже стал «лучшим телевизионным материалом года». Так, по крайней мере, решило жюри международного конкурса «Независимый Казахстан и Елбасы». Рядовые телезрители с этим едва ли согласились бы — судя по рейтингам*, ни одна патриотическая документалка ещё не произвела фурор.

Вместо того чтобы наслаждаться кадрами исторической хроники и елейными закадровыми речами журналистов, телезрители отдали предпочтение просмотру любимых сериалов. Так, с 16 по 19 декабря самым рейтинговым проектом на казахстанском телевидении стал «Жат мекен-3»** — турецкий сериал, которым угощает свою аудиторию национальный телеканал QAZAQSTAN. Ничего удивительного в этом нет: сериал пользуется популярностью ещё с лета. Он, напомним, является ремейком американского фильма «Дни жатвы» 1978 года с Ричардом Гиром и Брук Адамс в главных ролях. Основная аудитория — разумеется, женская.

Другим сериальным фаворитом прошедших праздников — особенно среди телезрителей 54+ — стал российский мини-фильм «Самый лучший муж». Четырёхсерийную мелодраму КТК начал показывать еще во вторник, 14 декабря. Телезрители прониклись судьбой сельской девушки Любы, которая при всех своих достоинствах была лишена главного — любви «того самого». В Москве главная героиня, наконец, встречает его — мужественного и немногословного красавца со шрамом. И загадочный Павел, похоже, произвёл на зрителей куда большее впечатление, нежели всем известный главный герой становления независимого Казахстана.

Художественные фильмы тоже нашли своего телезрителя в праздничные выходные. 16 декабря на вершине списка самых рейтинговых телепродуктов оказался «Седьмой сын» Сергея Бодрова-старшего. Премьера голливудского фэнтези состоялась аж в конце 2014 года. Фильм снят по мотивам романа Джозефа Дилейни «Ученик Ведьмака» и рассказывает историю Тома Уорда — парня, которому посчастливилось оказаться седьмым сыном седьмого сына, и теперь у него есть возможность стать борцом с нечистью. Кстати, в прокате фильм провалился даже несмотря на участие в проекте таких звёзд, как Джулианна Мур и Джефф Бриджес.

«Седьмого сына» показал зрителям телеканал НТК, он же в праздники порадовал и свою основную — молодую — аудиторию. Фильм «Джуманджи. Зов джунглей» стал самым рейтинговым среди парней и девушек до 16 лет. Картина — ремейк популярного фильма 1995 года с Робином Уильямсом — вышла на экраны в 2017 году. По мнению кинокритика Антона Долина, фильм представляет собой идеальное праздничное зрелище, потому что ему «удаётся быть дурацким и очаровательным одновременно». История разворачивается вокруг волшебной настольной игры, которая переносит героев в вымышленный мир Джуманджи.

Мужская телеаудитория в длинные выходные больше всего оценила концерт театра юмора и сатиры «Шаншар», который показал Astana TV. С 2008 года это один из первых в республике государственных театров сатиры и юмора, однако и до перехода под крыло государства коллектив был широко известен казахстанцам. В театре свой успех у зрителей объясняют просто: играя роль, «шаншаровцы» не привязаны к сценарию и постоянно импровизируют. Однако государственный статус не оставляет поводов для волнения: импровизация, надо полагать, редко выходит за рамки традиционных для отечественного юмора тем.

Из праздничного телеменю в 20 самых рейтинговых телепрограмм удалось попасть только концерту в честь 30-летия Независимости на «Первом канале Евразия». Его в двух частях показали зрителям в вечерний прайм-тайм 16 и 17 декабря. В это время концертом наслаждался примерно каждый шестой телезритель, оказавшийся у экрана. Формат шоу напоминал классический «Голубой огонёк», когда исполнителям на сцене щедро аплодируют сидящие за столиками зрители. Поздравить казахстанцев с одним из главных государственных праздников согласились звёзды как отечественной, так и российской эстрады: Анита Цой, Николай Басков, Григорий Лепс и др.

Российско-украинские сериалы традиционно доминировали в выборе казахстанских телезрителей, однако в длинные выходные свои рейтинги удалось собрать и нескольким отечественным сериалам. По итогам четырёх дней выше всех в топе-20 поднялся исторический сериал «Домалак ана» телеканала QAZAQSTAN. Двухсерийный телевизионный фильм посвящён Нуриле — жене батыра Байдибека Карашаулы. Главная героиня предстает в образе мудрой женщины-провидицы, которая помогает супругу принимать правильные, хоть и непростые решения. Всего в уходящем году телеканал по заказу Министерства информации снял шесть исторических сериалов.

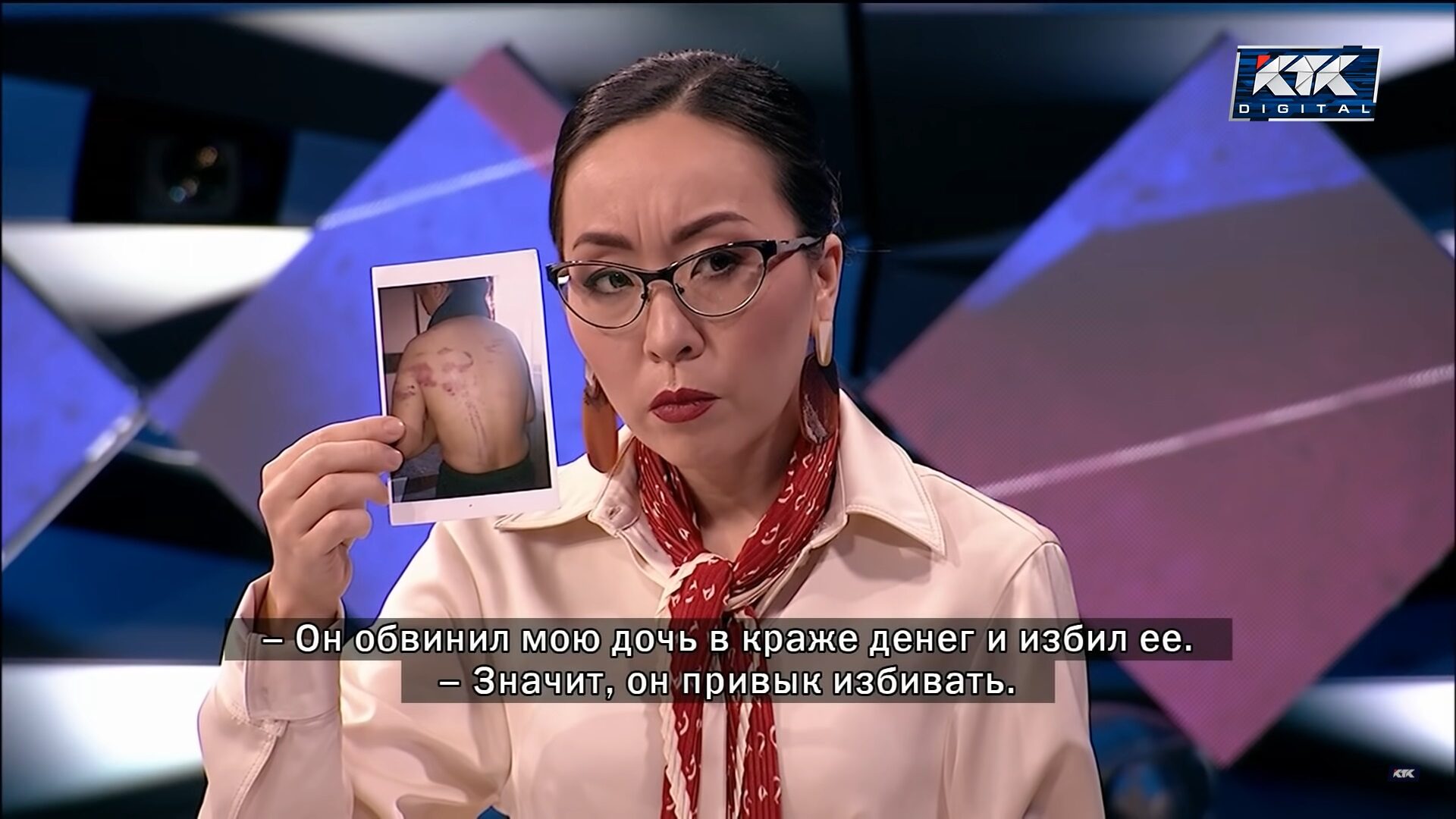

КТК тоже воспользовался длинными праздниками, чтобы показать аудитории сериалы собственного производства. На предпоследнем месте в топе-20 оказался, например, остросюжетный детектив «Акоча». Название сериала — прозвище криминального авторитета, на котором держится теневая жизнь привокзальных кварталов. Главный герой при этом стремится добраться до загадочного анонимного босса, который контролирует сеть нарколабораторий и всю цепочку наркоторговли. В конечном счёте в центре истории оказываются не представители криминального мира, а смелые сотрудники правоохранительных органов, спешащие обезвредить бандитов.

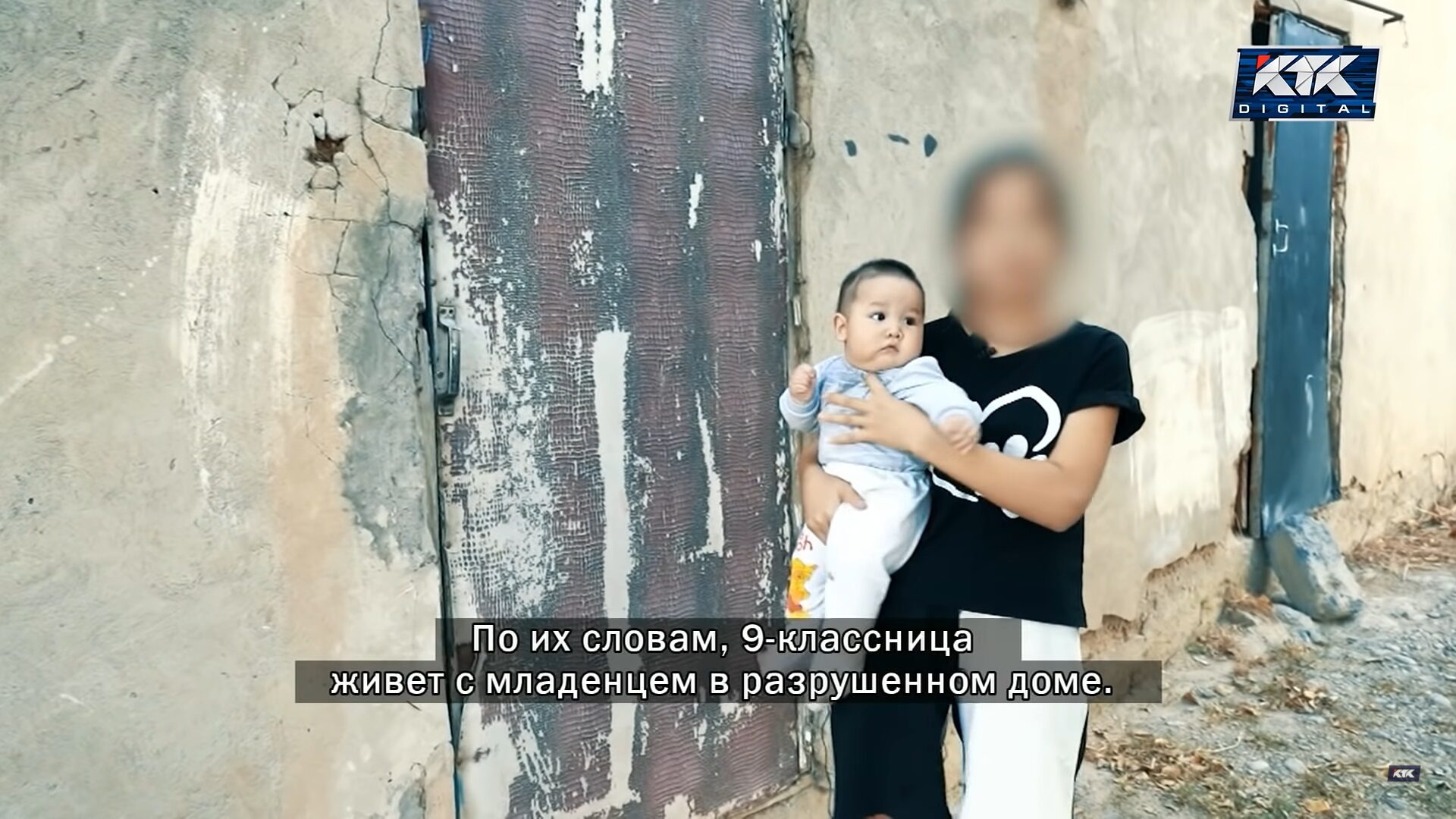

К слову, 16 декабря в число самых рейтинговых телепрограмм вошли сразу два казахоязычных ток-шоу. Одно из них — популярнейшее «Астарлы ақиқат». В праздничный день Дина Толепберген посвятила выпуск детям, которые стали героями социальных сетей благодаря своим неординарным способностям. Другое ток-шоу — Köremіz— выходит на «Первом канале Евразия». В четверг в спецвыпуске перед зрителями предстали спортсмены, популярные певцы, представители отечественного шоу-бизнеса и другие талантливые казахстанцы, решившие поздравить соотечественников с праздником.

Несколько заметных казахстанских телеканалов не смогли составить свою праздничную сетку так, чтобы заинтересовать внушительное число телезрителей. В этот раз в число таких аутсайдеров попал «Хабар». По итогам четырёх дней канал может похвастаться только трансляцией боксёрского поединка между Батыром Джукембаевым и Хуаном Хосе Мартинезом. Её рейтинг вдвое ниже, чем аналогичный показатель у лидера праздничного телеэфира — турецкого сериала «Жат мекен-3». Но итогом боя, на радость казахстанским телезрителям, стала победа Джукембаева техническим нокаутом на 69-й секунде.

Не попал в число лидеров телесмотрения в праздничные дни и «31 канал». Максимальные рейтинги в эти дни каналу принесли Киану Ривз в роли киллера Джона Уика и Александр Петров в роли хоккеиста Александра Горина. Зато в топ-20 по итогам одного праздничного дня — 16 декабря — удалось пробиться детскому «Балапану» с мультфильмом про Кобланды-батыра. По доле*** анимационный многосерийный фильм в этот день, кстати, опередил очередной исторический сериал телеканала QAZAQSTAN про Ахмета Байтурсынова.

Таким образом, многомиллиардные траты на госпропаганду едва ли окупаются даже в период общенациональных праздников, когда телепрограмма буквально напичкана документальными фильмами и сериалами, прославляющими наших далёких и не очень предков. Благо, телевидение остаётся для казахстанцев способом развлечься, а не слиться с Министерством информации и общественного развития в патриотическом порыве. Остается надеяться, что и ответственное за идеологию ведомство проникнется этим настроем (а также соображениями экономии) и хотя бы ненадолго оставит общественное сознание телезрителей в покое.

* Рейтинг — потенциальная аудитория программы, выраженная в процентах от общего числа жителей страны, имеющих телевизор. Имеет принципиальное значение для рекламодателей.

** Здесь и далее использованы данные выборки, подготовленной International Media Service на основе телевизионных измерений Kantar.

*** Доля — процент зрителей из общего числа людей, которые в данный момент смотрят телевизор. Имеет принципиальное значение для телеканалов, влияет на программирование и выстраивание сетки.

Все использованные иллюстрации — скриншоты с официальных сайтов телеканалов и YouTube.