12 мая в рамках проекта по обучению гражданских журналистов прошёл вебинар «Все против всех. Правила игры в соцсетях» Ольги Файзуллиной, SMM-специалиста Internews (ведёт аккаунты Internews in Kazakhstan и «Новый репортёр»). «Новый репортёр» расспросил Ольгу, как она стала SMM-специалистом, что считает главным в своей работе, а также о чём и почему именно об этом она говорила на вебинаре для гражданских журналистов.

Ольга, расскажите о себе. Как вы пришли к SMM и чем занимаетесь сейчас?

— По образованию я журналист, с 2003 года работала в костанайской телекомпании «Алау ТВ»: прошла ТВ, радио, сайт. А с 2012 года продвигала сайт в соцсетях. В 2016 году меня пригласили в Астану в проект Informburo.kz, я была продюсером, выпускающим редактором и SMM-специалистом. Параллельно у меня были проекты: коммерческие, в том числе в сфере HoReCa — бары, магазины, рестораны, а также социальные — с Минтруда и соцзащиты, Минздравом. Построение коммуникации в соцсетях актуально для разных сфер.

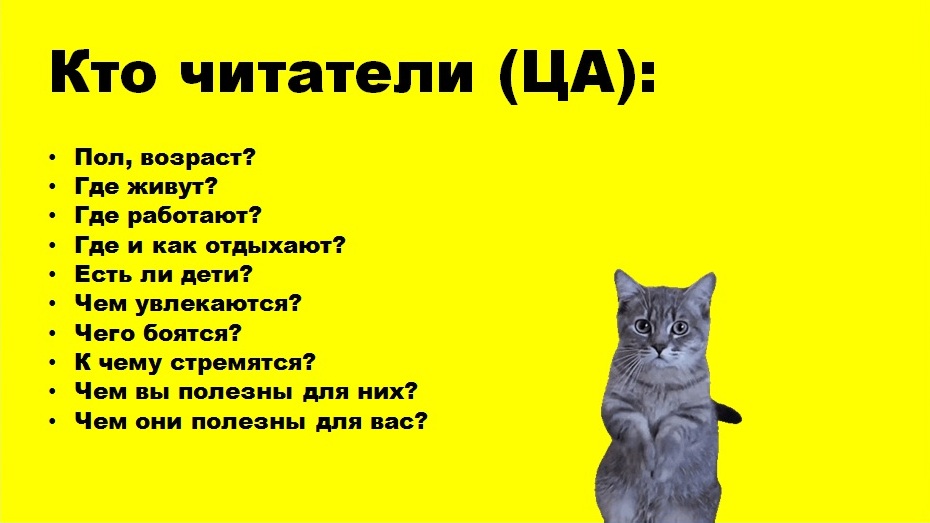

Сейчас я веду соцсети Internews. Деятельность организации направлена на развитие медиаграмотности, обучение журналистов, повышение их профессионального уровня. Это довольно узкая целевая аудитория — думаю, в Казахстане порядка 10 000 журналистов, вот с ними мы и работаем. Проект «Новый репортёр» — это анализ, медиакритика, изучение того, как повестку дня преподносят жителям Казахстана и всей Центральной Азии. Мы обозреваем традиционные СМИ, блогеров, гражданских активистов и лидеров мнений. Ведь от инфлюенсеров зависит повестка дня и настрой, атмосфера. Нам интересно, какие темы поднимают, каких экспертов привлекают, какие цели преследуют и что у них получается. Я показываю и рассказываю в соцсетях о том, что делают наши медиакритики. Бывало, что мы даже не пытались распространить материал в соцсетях — только опубликовали в своих аккаунтах, аудитория его подхватила, возникла жаркая дискуссия.

Ваша презентация называется воинственно: «Все против всех. Правила игры в соцсетях». А дальше не вижу этого. Почему такое название?

— Всё как в жизни — сначала испугать, а потом приласкать. В дальнейшем я объясняю, что в этой войне побеждает только любовь. Чтобы победить своих конкурентов и выделиться на фоне огромного количества аккаунтов, надо любить и заботиться о своем читателе/подписчике. При построении контент-стратегии надо думать, чтобы подписчику было хорошо с нами, максимально комфортно, чтобы он получил кучу полезностей и влюбился в наш аккаунт, рекомендовал его. Чтобы win-win происходил на всех уровнях. Главная задача, чтобы максимальное количество подписчиков стало нашими фанатами, амбассадорами, адвокатами бренда. Сегодня ценится максимальная искренность: отсутствие фотошопа, кривляний и прочего. Чем более ты открыт — тем больше у тебя почитателей.

Я заметила, что у аккаунтов Internews in Kazakhstan и «Новый репортёр» много подписчиков, но при этом мало лайков. Почему? Вас как специалиста это не задевает?

Сейчас «главная валюта» соцсетей не лайки, а скорее комментарии. Скажу больше: для меня важнее коэффициент ER (Engagement Rate) для каждого поста. Это сумма всех реакций (лайки, комментарии, репосты), делённая на охват. Показатели ER помогают понять, насколько каждый пост интересен аудитории.

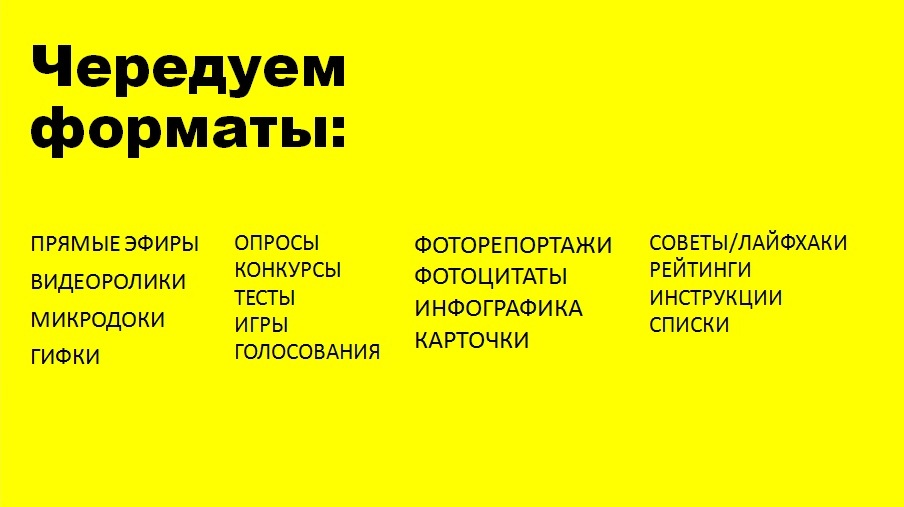

Выстраивая стратегию, нужно продумать пост так, чтобы сподвигнуть человека на дискуссию. Многие блогеры грешат провокационными заголовками и вопросами, когда так и тянет написать в комментариях: «Нет, ты не прав». Это программирование, принуждение вступить в словесную хватку. А по сути — часть маркетинговой стратегии, чтобы возбудить эмоции. Самое главное, когда мы создаём контент, за что мы боремся, — внимание читателя, его эмоции. В коммуникациях в соцсетях три главных задачи: привлечь внимание, зацепить, чтобы потратил время на твой пост, вызвать эмоции, чтобы каким-то образом отреагировал на то, что ты делаешь. И лучше, если читатель отреагирует комментарием, сохранением — это показатель, что пост полезный, и человек хочет вернуться. Или пересылка — пост настолько нравится, что он начинает вируситься, его начинают пересылать друг другу. И таким образом охват растёт, растёт, растёт.

Вы проводили вебинар для гражданских журналистов. В чем специфика SMM для этой аудитории?

— Гражданские журналисты — это ребята без журналистского образования, они работают в другой сфере, но при этом хотят проявить себя, рассказать о тех проблемах, которые возникают там, где они живут. Рассказать о собственных болях, болях тех людей, которые их окружают, и через создаваемый ими контент попробовать что-то изменить. При этом они ещё создают дополнительный контент для местных СМИ. Мне очень импонирует эта идея.

Передо мной стояла задача объяснить гражданским журналистам, что в момент публикации материала на сайте работа не закончилась, а только началась. Сегодня именно журналист должен быть заинтересован, чтобы его материал прочитали, посмотрели все знакомые, друзья. У штатного эсэмэмщика в день может быть 20-50 таких материалов. А журналист мог затратить на материал день-неделю-месяц, несправедливо отдавать его на откуп стороннему человеку. Журналист, работая над материалом, живёт им, у него есть что рассказать об этой истории: с какими сложностями столкнулся, что получилось, а что нет, какие открытия сделал. Можно спросить у своих друзей, подписчиков, что они думают по этому поводу — будет обратная связь. И с другой стороны показать, насколько ты активный как профессионал.

Сегодня каждый человек — бренд, каждый человек — медиа. И если с этой позиции вести личный аккаунт, то подписчики будут помогать тебе: подкидывать экспертов, делиться своим опытом решения аналогичных сложностей, критиковать, когда человек не прав. Это как игра в пинг-понг: мы забрасываем контент и получаем обратную реакцию. Люди очень любят давать советы, для них важно, чтобы к ним обращались за советами. Тогда они приложат все усилия, чтобы помочь человеку.

Проект «Гражданские журналисты» проходит в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP, которая реализуется Internews при поддержке USAID.