Более 60 % женщин в Кыргызстане и 80 % в в Узбекистане подвергаются онлайн-травле. Такие данные приводит исследование, проведенное в рамках проекта «SHE LEADS!», реализованная организацией Search for Common Ground в Южной и Центральной Азии. Она была направлена на создание безопасного онлайн-пространства и поощрение использования технологий женщинами и девочками для предотвращения и борьбы с гендерным насилием, связанным с технологиями.

Журналистка из Кыргызстана Тынымгуль Эшиева рассказывает об этой проблеме.

В Кыргызстане было проведено два исследования (1, 2), которые подтверждают общемировые тенденции по онлайн-насилию в отношении женщин. Согласно отчету Центра помощи женщин и Акыйкатчы КР «Исследование онлайн-насилия и языка вражды в интернет-пространстве Кыргызстана» (2023) 70 % опрошенных сталкивались с языком вражды в соцсетях. Основные формы цифрового насилия — троллинг, запугивание и шантаж и ненавистнические комментарии. Растущий тренд в обществе, когда активистки и политические деятельницы подвергаются особенно сильным атакам. Этому также способствуют отсутствие законодательства, когда нет четких законов против онлайн-насилия и неподготовленность органов, которые борются с онлайн-насилием. По мере того, как мир продолжает развиваться и расширять использование технологий и платформ, расширяются и пространства, через которые может совершаться насилие. Гендерное насилие с использованием технологий (TFGBV) — это акт насилия, совершаемый одним или несколькими лицами, который совершается, сопровождается, усугубляется и усиливается частично или полностью посредством использования информационно-коммуникационных технологий или цифровых медиа в отношении лица по признаку его пола.

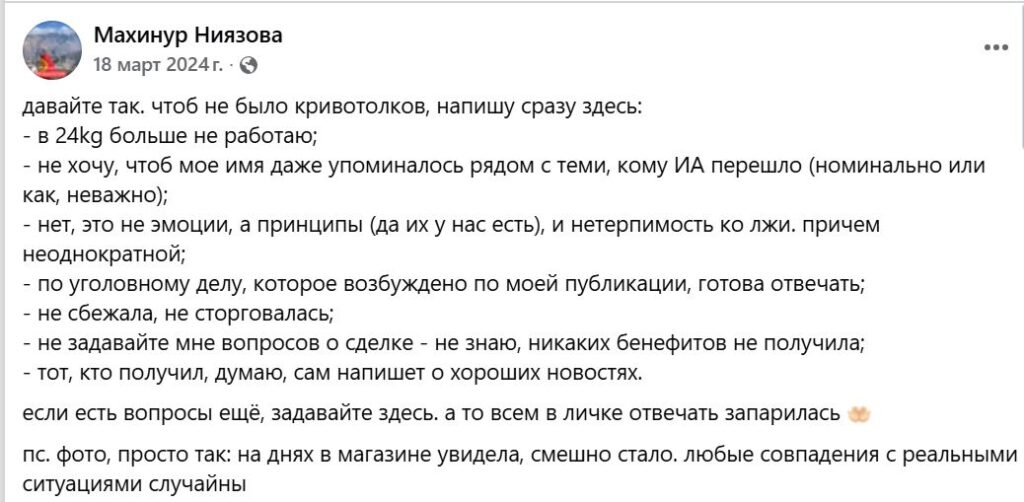

Журналистки подвергаются онлайн атакам за свою работу

Согласно исследованию ЮНЕСКО/ICFJ «The Chilling» за 2021 год, 73 % опрошенных женщин-журналистов сталкивались с онлайн-насилием, связанным с их работой. Исследование также показало, что примерно каждая пятая (20%) сообщала об оскорблениях или нападениях в реальной жизни, которые, по ее мнению, связаны с онлайн-преследованием.

«В течение последних трёх лет на меня и на возглавляемое мной издание «Политклиника» в интернете велась интенсивная онлайн-атака, — говорит редактор издания Дилбар Алимова. — Всё это связано с нашей профессиональной деятельностью: такие кампании обычно начинались сразу после выхода наших расследований. Тролли пытались опровергнуть факты и одновременно дискредитировать редакцию и меня лично. Были клеветнические публикации, атаки на мою частную жизнь — распространяли моё личное и адресные данные, делали манипулятивные утверждения о покупке квартиры. По логике троллей, журналисты не должны иметь права на покупку жилья. Многие нападки шли с фейковых аккаунтов; при этом поддержка приходила с реальных профилей, и в некоторых случаях атаки имели обратный эффект. В тот период я находилась в тяжёлом состоянии и была госпитализирована из-за беременности — слава богу, ребёнок родился здоровым. Тем не менее эти события оставили след: простым людям иногда представляют произошедшее в искаженном виде».

Алимова говорит, что онлайн-атаки напрямую влияют на работу: они отвлекают, деморализуют и мешают концентрироваться — долго невозможно заниматься расследованиями, постоянно отвечая и оправдываясь. Общественность часто не умеет критически анализировать информацию и продолжает доверять ложным нарративам; только образованные и критически настроенные люди способны усомниться в таких атаках.

Почти каждая третья журналистка в мире заявила, что прибегает к самоцензуре в социальных сетях в ответ на преследование.

“Сейчас многие СМИ и журналисты вынуждены прибегать к самоцензуре. Мне помогли справиться временная релокация и психологическая поддержка. Несмотря на давление и угрозы, многие журналистки продолжают свою работу. Это требует большого мужества», — говорит Гладис Темирчиева, руководитель Платформы Медиа Действий.

Эти примеры показывают, что, несмотря на серьёзное давление, журналистки проявляют стойкость и продолжают выполнять свою работу, оставаясь важным голосом независимых медиа.

Согласно исследованию ЮНЕСКО/ICFJ «The Chilling» (2021) физические угрозы, связанные с онлайн-насилием, побудили 13% женщин, участвовавших в опросе, усилить свою физическую безопасность; 4 % заявили, что пропускали работу из-за особой обеспокоенности тем, что атаки могут выйти за пределы сети и привести к физическому насилию. Эта тенденция также наблюдалась среди опрошенных, некоторые из которых сменили место жительства из-за физических угроз, связанных с онлайн-атаками.

Некоторые из опрошенных страдали от посттравматического стрессового расстройства, связанного с онлайн-насилием, и многие из них проходили терапию в связи с этим. Влияние на психическое здоровье также было наиболее часто (26%) упоминаемым последствием онлайн-атак среди респондентов опроса. 12% респондентов заявили, что обращались за медицинской или психологической помощью из-за последствий онлайн-насилия.

Психолог Тынчтык Бакытов говоря об онлайн насилии в отношении женщин отмечает их уязвимость и это могут быть сексуализированные угрозы и язык вражды, связанные с внешностью, материнством, личной жизнью. В этих карточках его рекомендации и особенности онлайн насилия.

Что делать?

Очень важно документировать угрозы и атаки онлайн, чтобы сохранить доказательства. Использовать ресурсы международных организаций, таких как Комитет по защите журналистов (CPJ), Online Harassment Field Manual или Digital First Aid Kit, которые содержат пошаговые инструкции по реагированию на клевету, взломы или угрозы.

- Цифровая безопасность: регулярное обновление паролей, использование двухфакторной аутентификации, резервное копирование данных.

- Юридические меры: консультации с юристами по вопросам клеветы и угроз, фиксация всех случаев онлайн-насилия через нотариальное заверение или официальные жалобы.

- Психологическая поддержка: обращение к психологам или кризисным центрам. Международные фонды и организации часто предоставляют бесплатные сессии.

- Солидарность и поддержка: создание сетей взаимопомощи между журналистками, коллективное заявление о нападках, публичная огласка ситуации — это снижает чувство изоляции и повышает уровень защиты.

- Временная передышка или релокация: если давление становится критическим, временный выход из онлайна или перемещение в более безопасное пространство помогают восстановить силы.

Онлайн-насилие нельзя воспринимать как «норму профессии». Это атака на свободу слова и личную безопасность. Важно помнить: у журналисток есть право на защиту — как цифровую, так и психологическую. Только сочетание институциональной поддержки и личных инструментов самозащиты позволит сохранять устойчивость и продолжать оставаться голосом независимых медиа.

Автор: Тынымгуль Эшиева