Глобальная сеть журналистов-расследователей (GIJN) широко знакома не только медиаспециалистам, работающим в этом жанре, но и другим людям из сфер медиа. На MediaCAMPFest 2023 Камила Ешалиева, заместительница регионального редактора GIJN по Восточной Европе и Центральной Азии, поделилась с участниками семью самыми любимыми инструментами расследователей. Сохраняйте список себе, пробуйте и делитесь результатами.

Инструмент оценки безопасности журналистов JSAT

Это бесплатный инструмент, который поможет тем странам, в которых участились случаи слежки или преследования журналистов. Он представляет из себя анкету, заполнение которой занимает порядка 30 минут. Вопросы по разным тематикам позволит респондентам выявить уязвимые места в пяти аспектах безопасности:

- Операционная безопасность.

- Безопасность устройств.

- Безопасность учётных записей.

- Физическая безопасность.

- Связанные риски.

По результатам оценки вы получите от сервиса персонализированные рекомендации, подходящие именно для вашей ситуации.

Интерактивный глобальный архив, где хранится информация из множества официальных баз данных, утечек и расследований. Его создавали журналисты OCCRP специально под нужды журналистов-расследователей. Можно загружать документы, индексировать их, создавать списки, анализировать и визуализировать связи. Платформа представляет компактный поиск различных типов информации. Каждый вид отображается в удобном для пользователя виде.

Все, кому есть что скрывать, уже научились удалять информацию о себе в Сети. А журналисты научились сохранять страницы с информацией. Этим и занимается сервис — сохраняет содержимое веб-сайта по адресу URL. Он позволяет найти уже удалённую информацию, версии сайтов до внесения правок и многое другое. Вы можете сами сохранять страницы, которые вам интересны и пригодятся в будущем.

Вы можете сравнивать сохранённые версии, добавлять контекст, выдавать разные уровни доступа коллегам. Есть расширения для браузеров Safari, Firefox и Chrome, а также мобильные приложения для iOS и Android.

Преобразует видео- и аудиофайлы в текст за считанные минуты. Можно загружать до 200 тысяч документов, сканы PDF, рукописные заметки, граффити и многое другое. Изначально он создавался для систематизации файлов.

Ищет имена, названия и любые ключевые слова в документе. Использует оптическое распознавание символов (OCR).

Качество расшифровки, к сожалению, не идеальное, как и во всех других аналогах для транскрибации, но Pinpoint выдаёт один из самых приемлемых для редактуры вариантов, существующих на этот момент. Он ещё не работает с языками стран Центральной Азии, но обновления выходят практически каждый месяц и, возможно, совсем скоро появятся опции и для журналистов, работающих на национальных языках.

Программа-карантин, которая «очищает» присланные источниками документы и преобразует их в безопасные. Позволяет открывать документы в форматах PDF, Microsoft Office, LibreOffice, а также .jpg, .png и .gif. Он доступен для Mac, Windows и Linux.

Новый инструмент от эксперта по онлайн-поиску Хенка ван Эсса. Сам задаст за вас команду в Google и покажет страницы, на которых встречаются все нужные вам слова. Код для этого инструмента написал ChatGPT. Если этот инструмент окажется полезным для вашей работы, рекомендуем вам изучить многочисленные гайды по эффективному поиску в социальных сетях на портале GIJN.

Платформа с открытым исходным кодом для безопасной коммуникации журналистов и информаторов. Если вы работаете с источниками, они присылают вам информацию, и вы хотите их защитить, то этот сервис позволит вам поговорить без имён, фотографий, личных контактов, email и другое. Установить вашего собеседника и отследить вашу коммуникацию будет практически невозможно. На данный момент SecureDrop используют такие организации, как The New Yorker, The Intercept, The Guardian, The Washington Post, ProPublica и другие.

MediaCAMP Fest 2023 стал возможен благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID) и проводится в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP, реализуемой Internews при финансовой поддержке USAID. Internews несёт ответственность за его содержание, которое не обязательно отражает позицию USAID или правительства США.

В этом году генеральным партнёром фестиваля стал Kaspi.kz. Также фестиваль поддержали кафедра Медиа и Коммуникаций Университета KIMEP и Программный офис ОБСЕ в Душанбе.

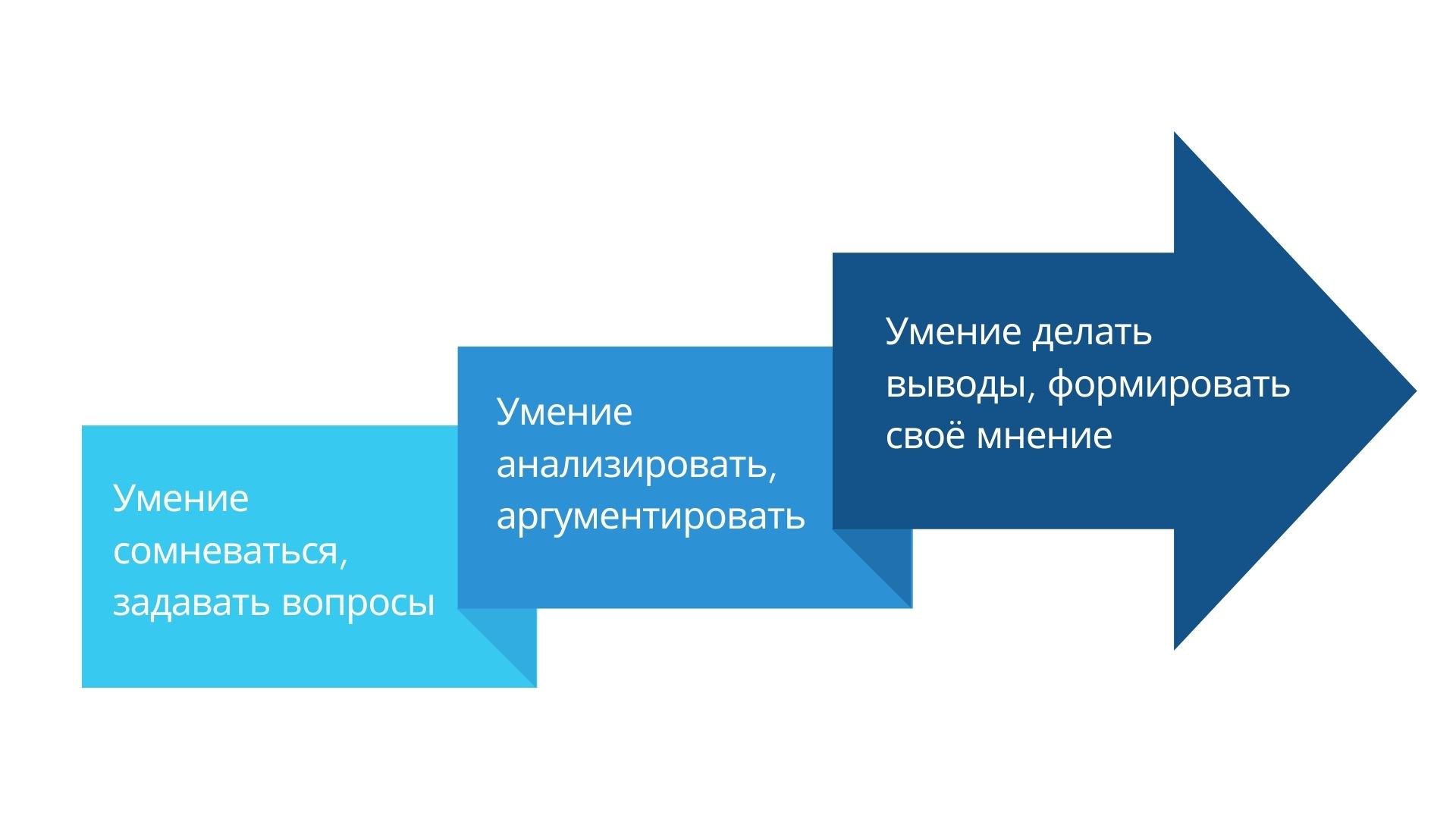

Первый этап начинается с сомнения. Человек получает информацию и не принимает её на веру; чтобы прийти к какому-то мнению, он сомневается. На втором этапе, чтобы разрешить сомнения, нужно сформулировать вопросы:

Первый этап начинается с сомнения. Человек получает информацию и не принимает её на веру; чтобы прийти к какому-то мнению, он сомневается. На втором этапе, чтобы разрешить сомнения, нужно сформулировать вопросы:

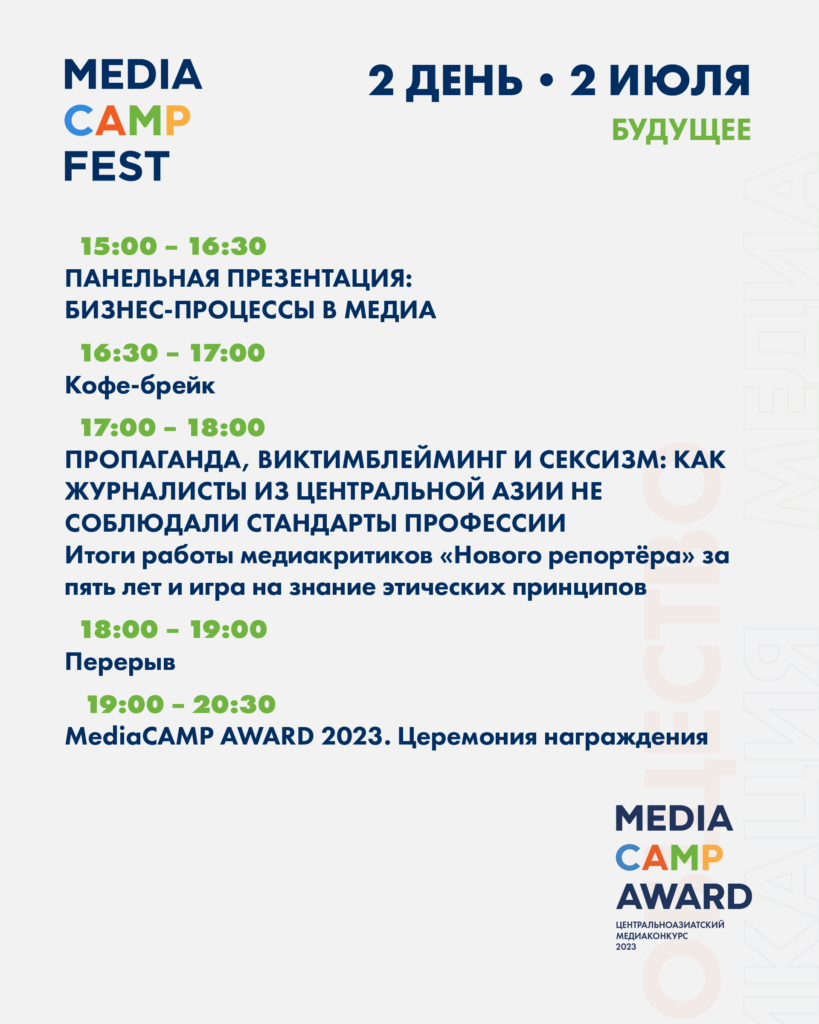

Далее — уже ставшая традиционной сессия SNAP TALK. На ней вас ждут честные истории наших партнёров. Журналисты, медиаменеджеры, преподаватели и общественники будут говорить о медиаграмотности, работе в новых медиа, свободе слова, социализации людей с инвалидностью и, конечно же, о мечтах. Cвоими идеями на этот счёт поделится Нодирбек Нортураев, дата-журналист из Узбекистана.

Далее — уже ставшая традиционной сессия SNAP TALK. На ней вас ждут честные истории наших партнёров. Журналисты, медиаменеджеры, преподаватели и общественники будут говорить о медиаграмотности, работе в новых медиа, свободе слова, социализации людей с инвалидностью и, конечно же, о мечтах. Cвоими идеями на этот счёт поделится Нодирбек Нортураев, дата-журналист из Узбекистана.

И в конце фестиваля наша любимая часть — награждение победителей MediaCAMP Award. В этом году на конкурс мы получили 652 заявки, в финал прошли 70 материалов в пяти основных номинациях; а в номинации «Время крупным планом» — 36 визуальных работ (фотографии, иллюстрации, инфографика и т. д.). Напоминаем, что в этой номинации победителя выбирают онлайн-голосованием, оно проходит

И в конце фестиваля наша любимая часть — награждение победителей MediaCAMP Award. В этом году на конкурс мы получили 652 заявки, в финал прошли 70 материалов в пяти основных номинациях; а в номинации «Время крупным планом» — 36 визуальных работ (фотографии, иллюстрации, инфографика и т. д.). Напоминаем, что в этой номинации победителя выбирают онлайн-голосованием, оно проходит