В итоговых информационных программах на государственных каналах Казахстана на минувшей неделе традиционно много внимания уделили инициативам Токаева и Назарбаева. На «Первом канале Евразия» и КТК рассказали о карточных переводах, подростковой агрессии и вандализме. В нашем мониторинге — традиционно итоговые программы КТК, «Первого канала Евразия», «Хабара» и QAZAQSTAN.

«Аналитика», «Первый канал Евразия»

«Кадры решают всё, или незаменимых у нас нет. Услышать такое от главы государства всё равно, что наполовину написать заявление по собственному желанию», — говорит ведущая Альмира Кульмухамедова. Сначала кажется, что это эхо из 37 года вставлено для красоты подводки.

Но из четырёхминутного сюжета о совещании в Кокшетау, которое Касым-Жомарт Токаев провёл после посещения Акмолинской области, понятно, что это — прямая цитата президента. Рассказывается, что Токаев недоволен ростом цен на продовольствие. Выбраны довольно жёсткие цитаты, где Токаев обвиняет акимов в бездействии, говорит о спекуляциях на посредниках и о том, что рост цен сводит на нет все его усилия по улучшению жизни людей. Премьер-министру поручено наказать виновных.

«Если они беспомощны, мы их заменим другими сотрудниками. Кадры решают всё, незаменимых у нас нет», — процитировал Токаев Сталина.

Немного успокоил зрителя следующий полутораминутный материал, где первый президент говорит о Фонде национального благосостояния «Самрук-Казына». Из цитаты Назарбаева понятно, что «работа «Самрук-Казына», его прибыли, деньги — всё абсолютно прозрачно, всё перед народом, и всё используется во благо народа… Наши граждане должны понимать, что это принадлежит Казахстану, его народу». Но непонятно, что это за фонд, и чем он занимается.

Елбасы сменяет сотрудник «Охотзоопрома», который едва не погиб от рук браконьеров. У них оружие было, а у инспектора — нет. Так плавно программа перешла к длинному сюжету об обороте оружия в Казахстане. Начали издалека — из города Керчи. Украшением сюжета стало видео с просторов интернета, на котором молодой человек с двумя пистолетами и винтовкой говорит: «Салам алейкум, братва. Астана наш». Автор трудолюбиво собрал видео и истории перестрелок за два года в разных городах: Талдыкоргане, Шымкенте и, наконец, Актобе — июнь 2016 года. Террористы напали на два оружейных магазина и войсковую часть. Погибли семь человек. Зритель узнаёт, насколько ужесточили после этого правила для оружейных магазинов. Вице-президент оружейной ассоциации детально рассказал о правилах хранения оружия и припасов в магазинах. Полицейский — что работа по добровольной сдаче оружия ведётся планомерно и результативно. После чего в стендапе автор быстро научил казахстанцев, как легко покупать оружие в интернете.

Долгий и нервный сюжет про обменники — с нового года купить валюту станет сложнее, ужесточение уведёт обменный бизнес в тень, люди уже боятся менять деньги, время работы будет ограничено, курс вырастет. По всему похоже, что спокойная жизнь закончится, и денег к концу сюжета совсем уже не хочется. Однако представитель Национального банка спокойно сообщает, что ничего ещё не решено. Все предложения собраны и обсуждаются.

И дальше автор выводит топовую тему недели — переводы и оплаты картами. Азат Перуашев коротко и жёстко разъяснил, что брать при этих транзакциях налог незаконно, человек, получивший зарплату на карту, уже уплатил налоги. Потом автор делает небольшой «прогиб» перед Нацбанком. После этого — ещё один всплеск против налогов, и — внезапно: слово предоставляется президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Но лишь вскользь сообщается, что глава государства поручил снять вопрос с повестки дня. Завершается сюжет таким же, как и весь материал, категоричным резюме: реформы, которые затрагивают большое количество людей, нельзя форсировать. Правда, не ясно — так сказал президент, или это мнение автора.

Неоднозначный сюжет об одиноких пожилых людях, которые мешают жить соседям в разных городах. Соседи воюют из-за отсутствия горячей воды, нашествия кошек и клопов, которые разводят старики. Прямо в квартире одинокой старухи журналист делает циничный стендап — говорит, что нам повезло: через телевизор мы не чувствуем запах. Юрист советует обращаться в суд. Автор приводит историю, как решение подобного разбирательства поставило на грань лишения жилья одну из таких героинь. Ещё один — позитивный, как отмечает автор, пример — принудительная очистка квартиры в Атырау.

«7 кун», «Хабар»

С ожидаемым набором президентских тем вышла итоговая программа на «Хабаре». 10-минутный сюжет о заседании Astana Club под председательством Елбасы. В классическом формате канала сюжет состоял из нарезки лучших моментов из речи Назарбаева: миротворческое направление — отказ от ядерного оружия, выстраивание диалога между Россией и Украиной, вред от торговой войны.

Своевременность озвученных Назарбаевым вопросов подтвердили комментариями участников встречи: министра иностранных дел Ирана, председателя JP Morgan Chase International Джейкоба Френкеля, президента ENL Associates Эдварда Лютвака. Комментарии хвалебные — участники встречи восхищаются дальновидностью, благодарят за рекомендации, поражаются видению мира. За 10 минут так и не стало понятно, что это за клуб, кто в него входит и зачем? Также нет данных — заключены ли какие-то конкретные договорённости, и что изменит эта встреча. Зато есть добивка. После сюжета даётся нарезка кадров, где другие участники первого президента хвалят или благодарят.

Сюжет про «Самрук-Казына» не такой куцый, как на «Евразии». Рассказали про итоги работы, во что вкладываются деньги, за счёт чего окупаются. Взяли комментарии у председателей КТЖ, «Казмунайгаза», «Казатомпрома» — про то, что поручил им Елбасы, и как они будут это выполнять. Есть комментарий президента Air Astana про достижения FlyArystan. Назарбаев похвалил работу «Самрук-Казына». Сюжет получился несколько рваным: непонятно, из каких направлений состоит «Самрук-Казына», непонятно, что с этого получат простые люди — это же фонд благосостояния народа?

На 26-ой минуте перешли на второго президента — он посетил Акмолинскую область (Кокшетау). Формат тот же — нарезка тезисов Токаева и разъясняющие информационные тексты. Токаев говорил про сельское хозяйство, подключение к газопроводу «Сарыарка», строительство ТЭЦ, улучшение жизни граждан. После заседания Токаев посетил объекты МСБ. Комментариев людей или предпринимателей не было, и это странно, ведь основная мысль — «прислушивайтесь к народу».

Сюжет про индустриальные зоны получился интересным. Рассказали про индустриальные зоны в разных регионах, про проблемы, с которыми сталкиваются предприятия этих индустриальных зон, сколько денег вложили, сколько получили с этого прибыли, сколько рабочих мест, поговорили с депутатами, с руководителями предприятий, про СЭЗ, про льготы — в общем, коротко обо всём, довольно полноценно.

Завершился выпуск новостей коротким комментарием про Ержана Максима — он готовится к Junior Eurovision. «Хабар» будет транслировать конкурс.

Apta, QAZAQSTAN

Программа началась с рабочего визита президента Токаева в Акмолинскую область. Семиминутный сюжет состоял только из синхронов самого Токаева (их было шесть) и закадровых текстов корреспондента, тоже основанных на словах президента. Правда, набор тем несколько шире, чем у других каналов. Подняты темы развития туризма в Бурабае, проблемных туалетов на дорогах, повышения цен на муку и хлеб, инфраструктуры, экологии, безопасности и т. д. Правда, кадры видео, которым закрыли тексты, в основном нейтрального характера и не оттитрованы. Непонятно, сняты они во время визита или взяты из архива: разная погода, разные времена года. Геотег везде — Акмолинская область. В сюжете — только президент. Людей, которые живут в обозначенных им проблемах, нет. Обычный «паркетный» сюжет из цитат президента, ничем не запоминается.

Далее — сюжет об участии Назарбаева в заседании Astana Club. Не изменяя себе, авторы программы предпочли сделать акцент на словах первого президента. В пятиминутный материал поместилось четыре синхрона Назарбаева и один — участника заседания от КНР. Из речи Назарбаева особо было отмечено его предложение Зеленскому и Путину встретится в Нур-Султане и решить вопросы между Украиной и Россией. Об этом говорили и в подводке, и в сюжете, и после сюжета.

Ведущая Жайна Сламбек после сюжета о заседании Astana Club сообщила, что Путин ответил на предложение Назарбаева — он не будет встречаться с Зеленским до встречи «формата Норманда». Ответ Зеленского не озвучили, хотя на лэд-экране студии в этот момент стояло фото Зеленского.

В этом выпуске Apta Токаева было меньше, чем Назарбаева. Это доказывает и следующий сюжет, основной герой — снова Назарбаев. Подводка к сюжету о заседании совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» была очень краткой и непонятной. «Граждане должны понимать, что всё это принадлежит Казахстану и нашему народу», — сказал Нурсултан Назарбаев, проводя заседание совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына». Вот и вся подводка. Сам сюжет, как и ожидалось после такого вступления, оказался паркетным и был наполнен отчётами о достижениях «Самрук-Казына». А проблема в компании КТЖ была упомянута в том смысле, что народ «ощущает нехватку вагонов».

Ожидаемо, что для равновесия должен ещё раз появиться Токаев. Он поручил не поднимать вопрос о налоге для онлайн-платежей. Таким образом, 20-минутное начало программы было поровну поделено между двух президентов. За эти 20 минут президенты много говорили о проблемах народа. Но нам не показали ни одного представителя народа.

Народ появился только на 30-ой минуте: в материале про то, что левый берег Нур-Султана остался без электричества.

14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета. Очень человечный сюжет об отсутствии поддержки детей-диабетиков сделан внимательно и с подробностями. Есть запоминающиеся герои, комментарии экспертов.

Завершает выпуск «ура-сюжет» про семью, которая живёт далеко от цивилизации, на берегу реки Сырдарьи. Кормится семья тем, что косит и продаёт камыш. Хороший сюжет с интересными героями, с реальными кадрами, с любопытными деталями. Но красной нитью через материал идёт мысль, свойственная госканалам. Устами героев говорится, что надо трудиться, не ждать помощи от государства, верить в свои силы.

«Большие новости», КТК

Начали программу с того, что в Алматинской области в пожаре сгорела семья. Причину устанавливают, предполагают, что дело в электропроводке. Взяли комментарий у соседа — он тоже считает, что дело в проводке. Эксперты — наше всё!

В актюбинской области подрались школьники. От серьёзного ранения погиб 15-летний Мадияр Исмагулов. Дети побоялись вызывать скорую, оставили его возле больницы — парня можно было спасти. Взяли комментарий у тёти: почему дети ходят с ножами, откуда в них столько жестокости. Подозреваемого арестовали. Начальник Департамента полиции рассказал о причинах конфликта. После чего ведущие заявили: «Бывает и хуже». В пример привели «бойню в аудитории» в России — Даниил Засорин расстрелял своих однокурсников и покончил с собой.

К чему была российская история, которая «бывает и хуже»? Ведущие объяснили: в обоих случаях это была месть за девушку.

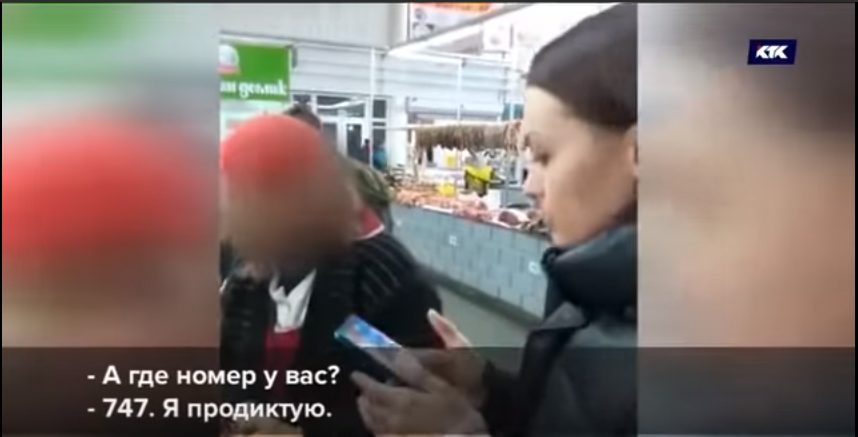

КТК тоже обсуждает инициативу Минфина взять под контроль денежные переводы.

В сюжете рассказали истории предпринимателей — почему они используют эту систему, чем она удобна. Водитель такси рассказал, что люди могут платить фальшивыми купюрами, а значит, перевод на карту — это и мера безопасности. Провели эксперименты — прошлись по рынкам, посмотрели, кто принимает оплату переводами, кто нет, кто надбавку за это делает (берут с клиентов дополнительный 1 % на возможный налог), и т. д. Комментарии: Бота Жуманова — проверять личные переводы незаконно, Газиз Абишев — государство ищет новые источники дохода. А вот людей, которые платят переводом, не опросили. Нет и никакой аналитики или бэкграунда — почему эта проблема актуальна, сколько предпринимателей этим «грешат», много ли у нас владельцев карт и т. д. В остальном сюжет неплохой, простой, понятный.

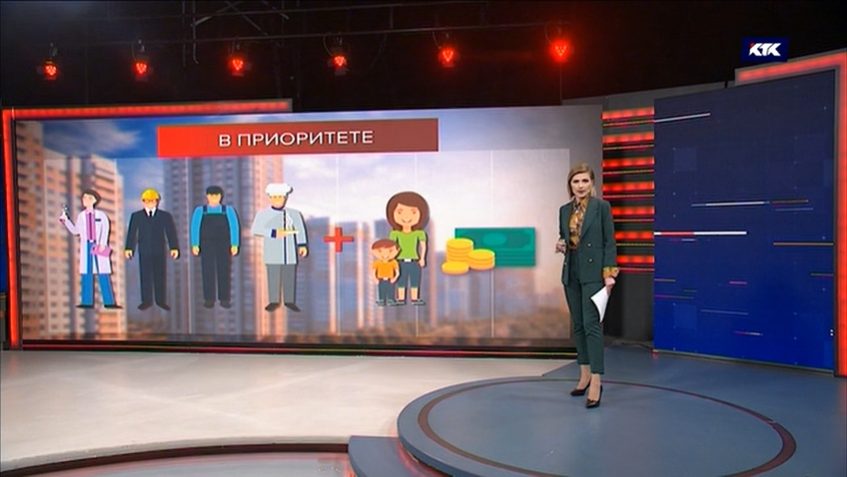

Жители крупных городов жалуются на нехватку автобусов. А автопарки хотят повысить стоимость, говорят, что работают себе в убыток. Сюжет начинается с эксперимента. Корреспондент проверил время, которое заняла дорога от остановки до редакции, — 22 минуты. Хотя проехать можно было бы быстрее. Опросили людей — они переплачивают за такси, потому что ждать холодно. Взяли комментарий у депутата маслихата и директора автопарка (им не дают своевременно субсидии), рассказали про регионы. Сюжет получился интересным — с графикой цен по регионам, экспериментом, комментариями. Непонятно только, будут ли как то решаться эти проблемы.

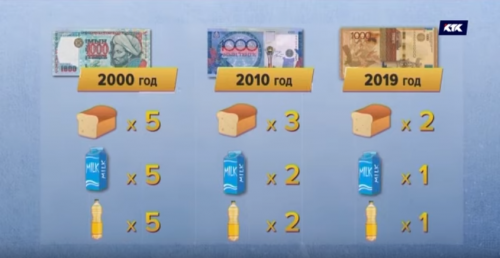

Рубрика «Больше деталей». Тенге отметил 26-ой день рождения. В графике показали, как тенге обесценивался со временем. Взяли комментарии экспертов — Касымхан Каппаров рассказал, почему падение тенге — это плохо.

Рассказали, что можно было купить на 1000 тенге в 2000 году, 2010 и 2019. Людей опросили — вспоминают, что проезд когда-то стоил 2 тенге, а теперь 80. В таком ключе провели интересную аналитику по продуктам, недвижимости и т. д. Смотрится увлекательно, очень интересные подсчёты. Но снова нет ответа: что с этим делать? Как укрепить тенге? Работают ли власти над этим? Что людям со всем этим делать?

Следом дали высказаться президенту Токаеву при поездке в Кокшетау. Цитаты выбраны, как и на «Евразии», самые «горячие»: мои поручения не выполняются, сельское хозяйство катится в пропасть, газопровод «Сарыарка» — не действует.

Про газопровод разъяснили подробно — сюжетом. Построить ветку построили, а город не подготовили. Есть истории людей, они рассказывают, что по-прежнему топят углём. Некоторые очень ждали газ — у них нет денег на уголь. Один из героев даже сказал, что «есть, пить не будем, на всем экономить — лишь бы за дровами больше не ходить». Акимат и «Казтрансгаз» дали дежурные комментарии, в результате которых так и не ясно, что делать дальше. Газа всё так же нет, у людей те же проблемы, ничего не изменилось.

Неожиданный материал: КИСИ провёл исследование — пересчитал субкультуры в Казахстане. Кратко ознакомили с результатами исследования. Хотя непонятно, для чего их надо было пересчитывать, и сколько денег потратили на это исследование.

И напоследок — «минутка веселья». Мужчина в Алматы сделал машину на дровах, с печкой в багажнике. ДВД оштрафовал владельца и составил шесть административных протоколов.

Напоминаем, что мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.