В истории казахстанской журналистики немало случаев, когда редакции вынуждены были опровергать опубликованные данные и приносить извинения героям своих материалов и читателям — зачастую, правда, это происходило после соответствующего решения суда. Тем не менее, отечественным законодательством не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как требование о публичных извинениях. «Новый репортёр» вспомнил несколько случаев, когда главные редакторы — без чьих-либо санкций — сами выбирали извиниться после допущенных ими ошибок (или находили других ответственных).

В конце апреля на онлайн-портале Orda.kz вышел текст про экс-президента Нурсултана Назарбаева и женщин, «отказавших ему». Публикация содержала архивные фотографии бывшего президента, среди которых известный PR-специалист Алишер Еликбаев неожиданно обнаружил… себя. Под его детской фотографией красовалась подпись: «Нурсултан Назарбаев в детстве».

Спустя несколько дней на ситуацию публично отреагировала главный редактор портала Гульнар Бажкенова. Она назвала случившееся «ляпом», принесла извинения обоим героям и призналась, что «когда увидела, не знала, плакать мне или смеяться». Бажкенова сообщила, что ошибку допустил молодой бильд-редактор, позаимствовавший фото якобы Назарбаева у российской «Комсомольской правды», и поинтересовалась, как ей лучше поступить со стажёром.

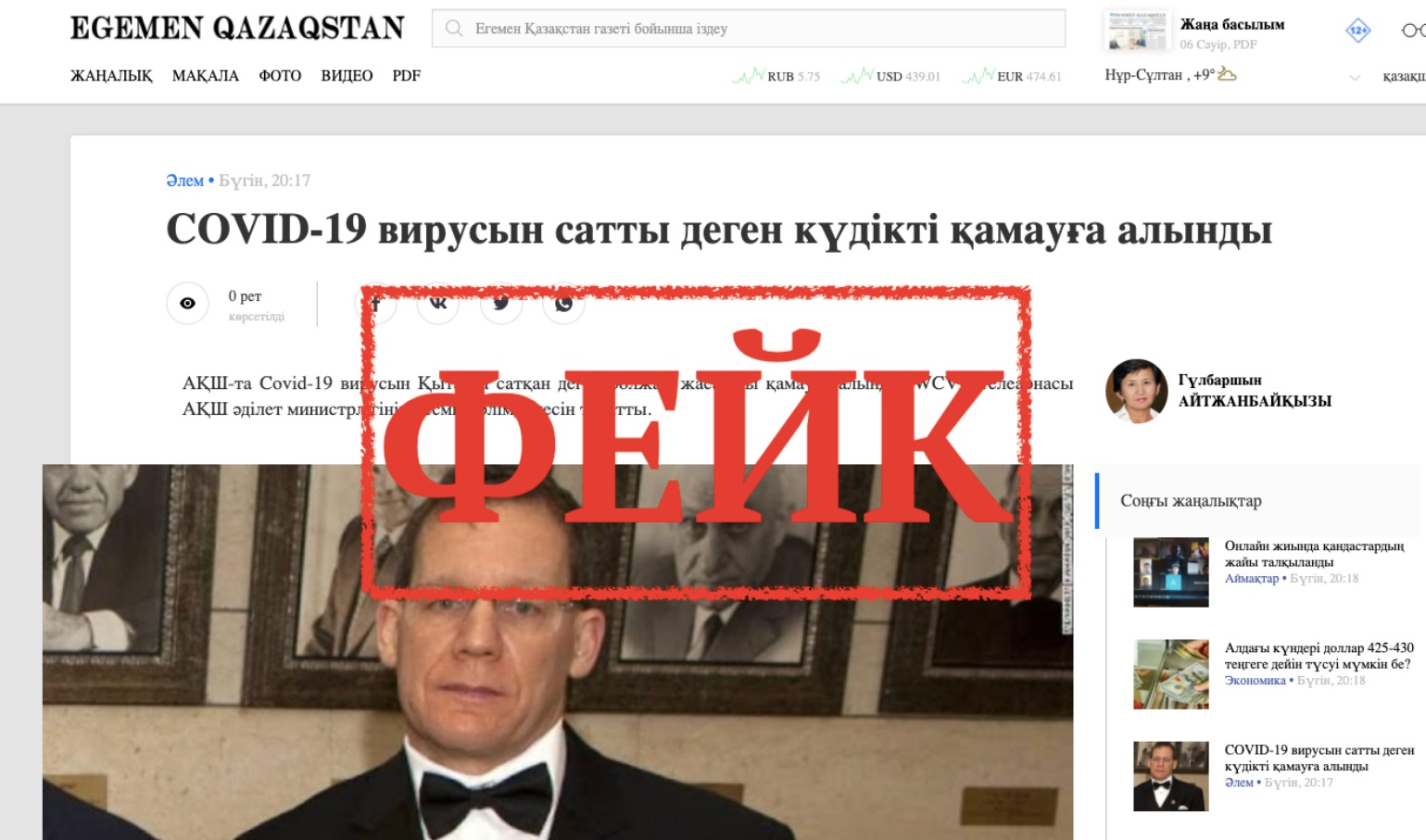

К слову, это не первый раз, когда редактор вынуждена объясняться с читателями из-за допущенной ошибки. Несколько лет назад, когда Бажкенова возглавляла HOLA News, портал (как и целый ряд других отечественных СМИ) опубликовал фейк об аресте в США «создателя» коронавируса. Впоследствии материал был удалён, а Бажкенова объяснила произошедшее неверными действиями своей журналистки.

«В 19.51 корректор зачем-то выходит за рамки своей компетенции и кидает в редакционный чат ссылку на новость про “создателя” коронавируса. Я в 19.57 кидаю ссылку на англоязычный фактчекинг и прошу назавтра сделать лонгрид про учёного и про всю эту катавасию <…> Но журналист Мольдир Жумабаева, несущая вечернюю вахту, почему-то видит только ссылку корректора, игнорирует мою, и в 10.30, когда новостей уже нет, последней выдаёт вот эту», — написала главред, не принося извинений читателям.

В 2019 году перед аудиторией неоднократно извинялся бывший главный редактор портала The Steppe Данияр Косназаров. На сайте издания вышел текст, содержащий рекомендации женщинам по предотвращению сексуализированного насилия. Среди советов аудитория обнаружила «быть скромнее» — после резонанса редакция решила удалить материал с сайта.

Косназаров назвал неверные формулировки «некоторыми ошибками» и впредь пообещал «более тщательно подходить к такого рода и другим статьям». В специальном обращении к читателям он признал «обоснованную критику» и заявил, что «редакция ни в коем случае не оправдывает доминирующие дискурсы и установки в обществе, направленные на дискриминацию, объективацию, легитимизацию насилия» и продолжит активно освещать социальные проблемы.

Нередко на ошибки в публикациях СМИ обращают внимание люди, ставшие их героями. Так, например, в минувшем апреле произошло с одним из текстов Ulysmedia.kz — на фактические неточности в нём обратил внимание общественный деятель Дидар Смагулов, который (как и журналисты издания) пытался разобраться с ситуацией вокруг строительства одного из столичных жилых комплексов.

Главный редактор онлайн-портала Самал Ибраева публично ответила возмущённому общественнику — она не выразила готовности вносить какие-либо изменения в текст, рассказала о попытках подкупа со стороны неназванных лиц, просивших её удалить материал, и пригласила Смагулова (как человека, «посвящённого во все тонкости дела») дать ей интервью. В комментариях к своему же посту она подчеркнула, что уважает своего оппонента и считает, что поднятый вопрос необходимо обсуждать комплексно в ходе двусторонней беседы.

10 лет назад начал свою работу телеканал Qazsport, и в первый же год его бывшему директору Диасу Ахметшарипу пришлось несколько раз выступать с публичными извинениями. В июле медиаменеджер признал ошибку, которая была допущена в титрах к футбольному матчу между «Актобе» и «Кайратом» — вместо фамилии Землянухин на экране было «Землянхуин».

«Канал у нас молодой, просто «запарились»», — объяснил Ахметшарип, сообщив, что выделил редактора для контроля за титрами. Спустя месяц он приносил извинения футбольным болельщикам, которые остались недовольны качеством трансляции матча «Актобе» (Казахстан) — «Динамо» (Украина). В этот раз Ахметшарип сослался на «неразбериху» с техникой: «Камеры были настроены в разных форматах, и перенастроить их в перерыве не успели. Пришлось показывать, что есть. Для нас это большой урок», — заявил глава телеканала.

Довольно часто также возникают ситуации, когда одно СМИ пользуется материалами другого медиа, при этом (осознанно или нет) не упоминая первоисточник. В 2020 году на портале informburo.kz вышла небольшая заметка о смене вывески на одном из парков Шымкента. В ходе дискуссии в одной из профильных журналистских групп выяснилось, что фото для новости было сделано с видеозаписи шымкентского телеканала «Отырар», а не собственным корреспондентом издания.

Тогдашний главный редактор портала Михаил Дорофеев сообщил, что провёл «внутреннее разбирательство», признал ошибку и в итоге заменил иллюстрации в тексте. «Формально к нам претензий быть не может — собкор прислал текст, фото, мы опубликовали, он отвечает за то, чтобы все права были соблюдены. Тем не менее, результат не соответствует нашим представлениям об этике, поэтому я приношу вам и вашей редакции извинения от имени informburo.kz. Мы ошибаемся и умеем признавать свои ошибки и стараемся их не делать впредь», — ответил он сотруднице «Отырара».

В исключительных случаях главные редакторы извиняются также за собственные ошибки. Например, на странице Лукпана Ахмедьярова в Facebook можно найти пост от января 2019 года — тогда журналист ещё руководил «Уральской неделей». Примерно за месяц до этого Ахмедьяров сообщил, что у начальника следственного управления департамента полиции Западно-Казахстанской области — двойное гражданство. Это, по его словам, оказалось ошибкой.

«Мною была допущена ошибка, которую я признаю полностью. Поэтому я приношу свои извинения Игорю Зинченко и его семье. Это исключительно моя ошибка, которая не делает мне чести с профессиональной точки зрения. Информация, опубликованная мной в социальной сети Facebook 3 декабря, недостоверна и ошибочна. Меня специально дезинформировали», — заявил Ахмедьяров. В том же заявлении он опроверг также информацию о причастности Зинченко к рейдерскому захвату чужого имущества.

В прошлом году в центре неприятной истории оказался и бывший главный редактор «Медиазоны» в Центральной Азии Пётр Бологов. После увольнения из редакции двух журналистов стало известно, что руководитель проекта неоднократно позволял себе ксенофобскую лексику. Это спустя некоторое время после разгоревшегося скандала признал Сергей Смирнов, главный редактор российской «Медиазоны».

Смирнов сообщил, что после внутреннего обсуждения ситуации он принял решение прекратить работу с Бологовым и извинился — как перед читателями, так и перед уволенными из центральноазиатской редакции журналистами. «Я несколько раз говорил и повторю, что редакция “Медиазоны ЦА” автономна. Мы стремились к минимальной её зависимости, выступали скорее в роли издателя — помогали с техническим вопросами и следили за общими стандартами. И я пропустил момент, когда надо было вмешаться и, возможно, предотвратить конфликт», — написал Смирнов у себя в Twitter.

Таким образом, редакторов СМИ, которые публично реагируют на критику в адрес своего издания или признают допущенные командой ошибки, в Казахстане не так уж и много. И речь в большинстве таких случаев идёт про условно независимые медиа, которые в большой степени зависят от своей аудитории и заботятся о репутации (как минимум, чтобы хорошо выглядеть перед рекламодателями). СМИ, существующие преимущественно на государственные деньги, от ошибок тоже не застрахованы, однако — за небольшим исключением — не спешат публиковать опровержения и приносить аудитории извинения. Вероятно, потому, что их KPI, к сожалению, почти никак не коррелирует с лояльностью читателей или зрителей.