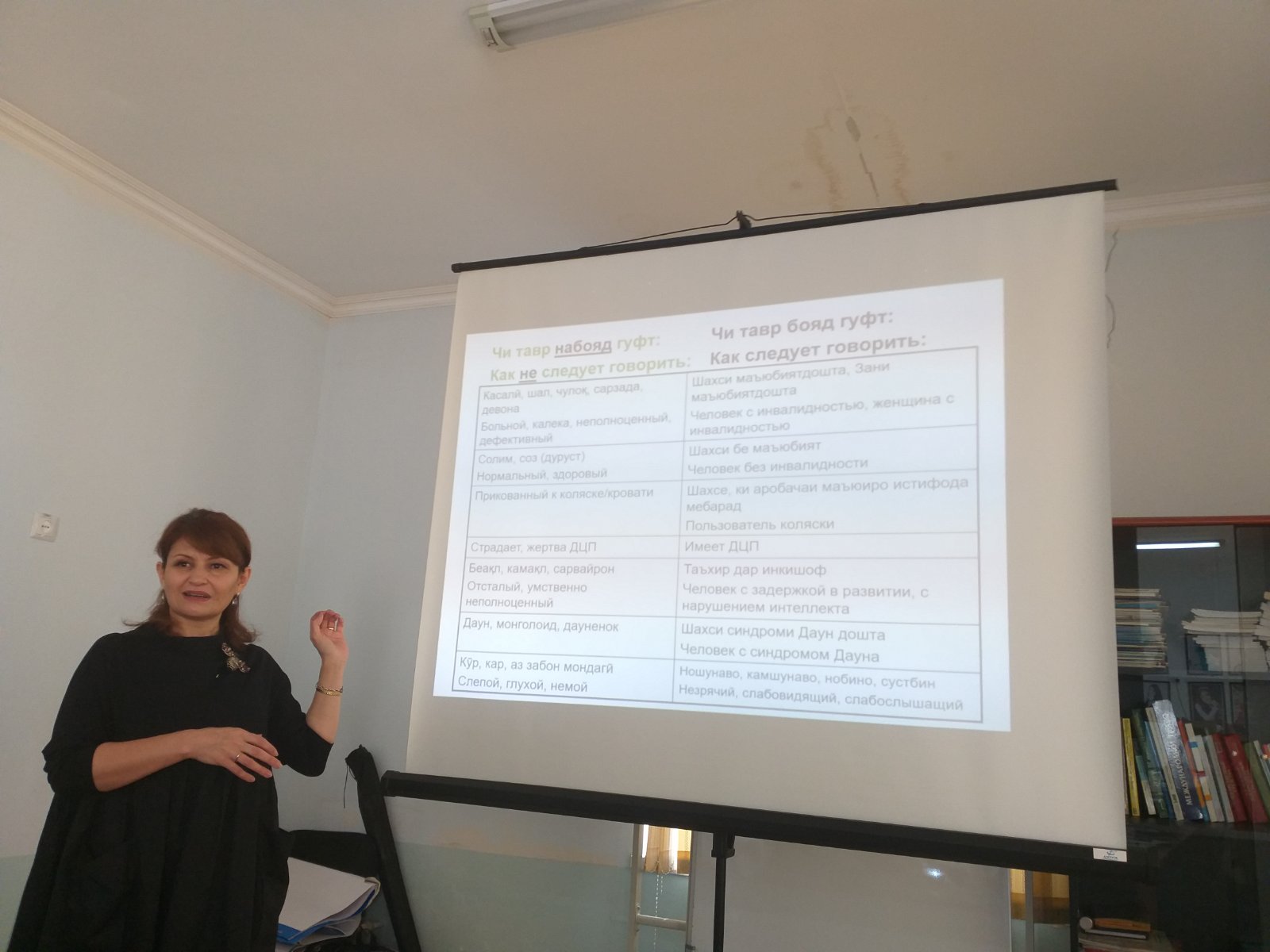

Совет по СМИ Таджикистана провёл мониторинг соблюдения этических норм. Кодекс журналистской этики в Таджикистане был принят ещё в 2009 году, и это был первый такой документ в Центральной Азии. Кодекс состоит из 17 пунктов, и большинство медиа в стране согласилось их соблюдать. Через 10 лет после принятия Кодекса эксперты решили выяснить, что из этого вышло.

Впервые за долгое время таджикистанских журналистов проверили на соблюдение этических правил. Мониторинг провёл Совет по СМИ Таджикистана. Оказалось, медиа в республике не особенно переживают о соблюдении моральных принципов в своих материалах. Конечно, тут надо принимать во внимание и тот факт, что журналистская этика — не самое сильное качество для медиа, которые работают странах, занимающих последние строчки в рейтинге Индекса свободы слова, а Таджикистан именно такая страна. Ведь осознанный отказ журналистов или невозможность говорить на острые социальные темы, по сути, уже нарушение этики журналиста. Однако даже если не брать во внимание среду, в которой работают таджикистанские медиа, есть элементарное чувство такта и порядочность, которые также игнорируются.

Мониторинг Совета по СМИ проводили очень ограниченно: он охватил всего 44 печатных издания и девять онлайн-медиа. Для более широкого охвата, особенно телевидения и радио, у Совета не хватило денег. Если бы охват был шире, результаты, скорее всего, были бы ещё печальнее. Потому что даже невооруженным глазом видно, что моральные нормы больше нарушаются на государственных телевидении и радио. Например, в первом пункте Кодекса говорится, что правдивость, объективность, справедливость и плюрализм являются основными принципами для таджикского журналиста, и он обязан их соблюдать. Но любой новостной блок на таджикском государственном телевидении — это демонстрация отсутствия, как минимум, объективности и плюрализма: вся информация на государственных каналах преподносится исключительно с точки зрения государства.

Возможно, когда-нибудь Совет займется и этими СМИ.

Мониторинг длился три месяца. За это время СМИ 159 раз нарушили 13 пунктов «Этических норм журналистской деятельности в Таджикистане».

Самые злостные нарушители это — «СССР» — 19 раз, «Оила» — 16, «Фараж» — 18 и «Самак» — 18. Эти издания идут с большим отрывом от остальных; например, в газете «Пайк» зафиксировано всего пять нарушений, в «Точикистоне» — 4, в «Азия Плюс» — 3.

Чаще всего журналисты нарушали такие пункты:

- Несовместимость творчества с коммерцией и рекламой: 35 нарушений, то есть не указывали на то, что материал оплаченный, выдавая его за авторский.

- Неуважение чужой культуры: 26 нарушений, то есть нелестно отзывались о представителях другой национальности.

- Присвоение материала, плагиат: 21 нарушение, то есть публиковали на своих ресурсах чужие материалы без указания источника.

Четвёртое и пятое места в этом списке заняли нарушения пунктов «защита чести и достоинства личности» и «презумпция невиновности».

Реклама под видом авторского контента и оскорбление личности

На первом месте в списке пунктов, которые таджикские журналисты нарушают чаще всего, — «несовместимость творчества с коммерцией и рекламой». Нарушители размещали платный материал как авторский, без указания на его коммерческий или заказной характер. В этом пункте говорится, что «не следует жертвовать профессиональной миссией ради коммерческой выгоды», «материалы, которые публикуются ради коммерческой выгоды, должны быть маркированы соответствующим образом». Более того, в статье 5 закона «О рекламе» отмечается, что СМИ запрещается брать деньги за размещение рекламного или заказного материала под видом информационного, редакционного или авторского материала. То есть несоблюдение этого пункта является не только нарушением этического кодекса, но и закона.

Примечательно, что, в соответствии со статьёй 12 закона «О рекламе», в государственной прессе реклама разрешается в объёме 25 % от общего количества страниц одного экземпляра; в частной прессе — не более 40 %. Однако в нашей частной прессе в некоторых экземплярах немаркированные материалы составляют и 60-65 %. Естественно, это влияет на и без того низкую репутацию СМИ в Таджикистане.

На втором месте по нарушениям, которые определил Совет по СМИ, пункт этического кодекса, который указывает на недопустимость неуважения к чужой культуре и национальности. Это правило в таджикских газетах тоже часто не соблюдается. Судите сами: «Парламент узкоглазых кыргызов» — пишет газета «СССР» (№ 31, 01.08.2019), рассказывая о приграничных конфликтах; «русская женщина-алкашка» — сайт газеты «Оила» — письмо женщины из Истравшана, которая удивляется, как можно было бросить семью из-за русской женщины-алкашки, причём информации о том, что она действительно употребляет алкоголь, в тексте нет.

Своим достается тоже: уже в заголовках используются слова и выражения, унижающие честь и достоинство личности. Например, «Задержан очередной мулла-колдун-педофил» — речь идёт о задержании подозреваемого, «Именно эти паразиты являются одной из причин повышения цен на рынках» — это сайт газеты «СССР» пишет о мелких предпринимателях, «Мерзкий и незаконнорожденный» — газета «СССР» (№34 22.08.2019) рассказывает о подозреваемом в совершении преступления.

Кстати, несоблюдение презумпции невиновности — тоже частое явление в таджикских СМИ. Мониторинг зарегистрировал 20 нарушений этого пункта. Одна из причин — низкая правовая грамотность журналистов, которые считают себя приверженцами высокой морали и таким образом якобы порицают неприглядные поступки.

Причём в этом «благородном» порыве журналисты забывают обо всём на свете и, обличая «преступников», могут указать на их физическую особенность, религию, национальность, расу или принадлежность к региону. Часто в текстах указываются полные имена несовершеннолетних детей, подозреваемых в преступлении, с ними проводится интервью без согласия родителей и опекунов, публикуются их фотографии.

Плагиат

Ещё одно распространённое явление в таджикистанских СМИ — плагиат. Многие издания попросту берут чужие материалы и публикуют их без указания источника на своих площадках. Конечно, можно возразить, что использование одной информации в разных источниках сейчас обыденное явление. Однако СМИ в Таджикистане, которые попали в рейтинг нарушителей, занимаются именно плагиатом: они публикуют аналитические материалы «Радио Озоди» у себя на сайте без указания источника. Таким образом, потребитель принимает эти тексты как авторский контент. Или указывают имя автора, но не обозначают издание, и пользователь воспринимает автора за штатного сотрудника этого издания, а не журналиста «Радио Озоди». Ещё один приём: менять начало или конец материала «Радио Озоди» и публиковать его как авторский материал самой редакции. Эти случаи чаще всего встречаются в газетах «Чархи Гардун», «Имрӯз Ньюс», «Тоҷикистон», «Фараж» и на сайтах gazeta.tj и tajikistantimes.com.

Кстати, мониторинг Совета по СМИ был проведён именно среди тех изданий, которые 10 лет тому назад признали «Этические нормы журналистской деятельности в Таджикистане» и подписали их. И если даже им безразличны этические вопросы, то чего ждать от остальных редакций? И какого уважения журналистам ждать от властей, если они не уважают себя сами настолько, что нарушают базовые правила своей собственной профессии?