В первую неделю предвыборной агитации количество материалов в СМИ, посвящённых грядущим выборам и персоналиям кандидатов, значительно уменьшилось*. Республиканские медиа с видимой неохотой освещают работу штабов, зачастую аккумулируя все новости из регионов в одну публикацию. С другой стороны, СМИ активно ищут новые форматы представления кандидатов своей аудитории. На неделе все участники предвыборной гонки презентовали свои программы, и это дало журналистам отличный повод поупражняться как в содержательном, так и в количественном анализе представленных текстов.

Касым-Жомарт Токаев

Кандидат от правящей партии является безусловным чемпионом по количеству посвящённых ему публикаций. Более того, даже когда то или иное издание решает в качестве бэкграунда напомнить читателям о предстоящих выборах, упоминание Токаева (и лишь его) становится обязательным ритуалом. Президентская хроника тоже не обходится без ссылки на грядущие выборы, поэтому все сообщения Акорды неизбежно становятся частью полномасштабной предвыборной агитации: вот Токаева с 66-летием сердечно поздравляют президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вот сам Токаев поздравляет казахстанцев то с Днём Победы, то с началом священного для мусульман месяца Рамадан, то с благополучным завершением второго этапа операции по эвакуации граждан республики из Сирии. Свою лепту в агитацию вносит и первый президент страны, который, выступая на Астанинском экономическом форуме, не преминул напомнить, кто является «наиболее подготовленным» для управления страной в его отсутствие человеком.

Однако у такого широкого медиапокрытия ожидаемо есть и обратная сторона: Токаев — единственный кандидат в президенты, которого часть СМИ предпочитает упоминать в негативном контексте. Президенту республики продолжают припоминать неоднозначное переименование Астаны, массовые факты интернет-цензуры и усилившуюся протестную активность в связи с выборами. С началом предвыборной агитации к этому перечню добавились обвинения в ведении недобросовестной кампании. КазТАГ попытался разобраться в том, являются ли действия сотрудников предвыборного штаба Токаева в общественных приемных не соответствующими выборному законодательству, и пока, к сожалению, не получил однозначного ответа. «Радио Азаттык», между тем, обнаружило в Актобе школьников якобы на уроке физкультуры сплошь в футболках и кепках с символикой предвыборной кампании Токаева.

В остальном глава штаба Токаева Маулен Ашимбаев в плановом порядке объезжает города и веси республики, а СМИ из публикации в публикацию цитируют одни и те же его высказывания о прогрессе, справедливости и преемственности. Последнее, судя по материалам СМИ, является самым противоречивым пунктом программы Токаева: кто-то видит в преемственности залог стабильности, а кто-то — практику продолжения несправедливой социальной политики.

Амиржан Косанов

Имя единственного оппозиционного кандидата мелькает в СМИ значительно чаще, чем имена его соперников по предвыборной гонке (Касым-Жомарт Токаев, разумеется, вне конкуренции). При этом Косанов должен благодарить за это не волонтёров своего предвыборного штаба, а журналистов, которые вторую неделю подряд с помощью экспертов и представителей оппозиции пытаются понять, насколько близко к истине утверждение о том, что кандидат от «Ұлт тағдыры» — «проект Акорды».

Во вторую очередь журналисты пытаются выяснить, на какой электорат ориентировано выдвижение Косанова — радикальный, национал-патриотический или либерально-демократический. Из представленной кандидатом программы эксперты, очевидно, никак не могут сделать однозначный вывод. Вместе с тем, другая часть политологов, с которыми беседуют журналисты, предпочитает не усложнять, указывая на классическое протестное голосование: «Скорее всего, его поддержат те, кто сталкивается с систематическими фактами перекосов и несправедливыми решениями в судах, полиции и акиматах. Те, кто не может добиться адекватного и открытого диалога между обществом и властью».

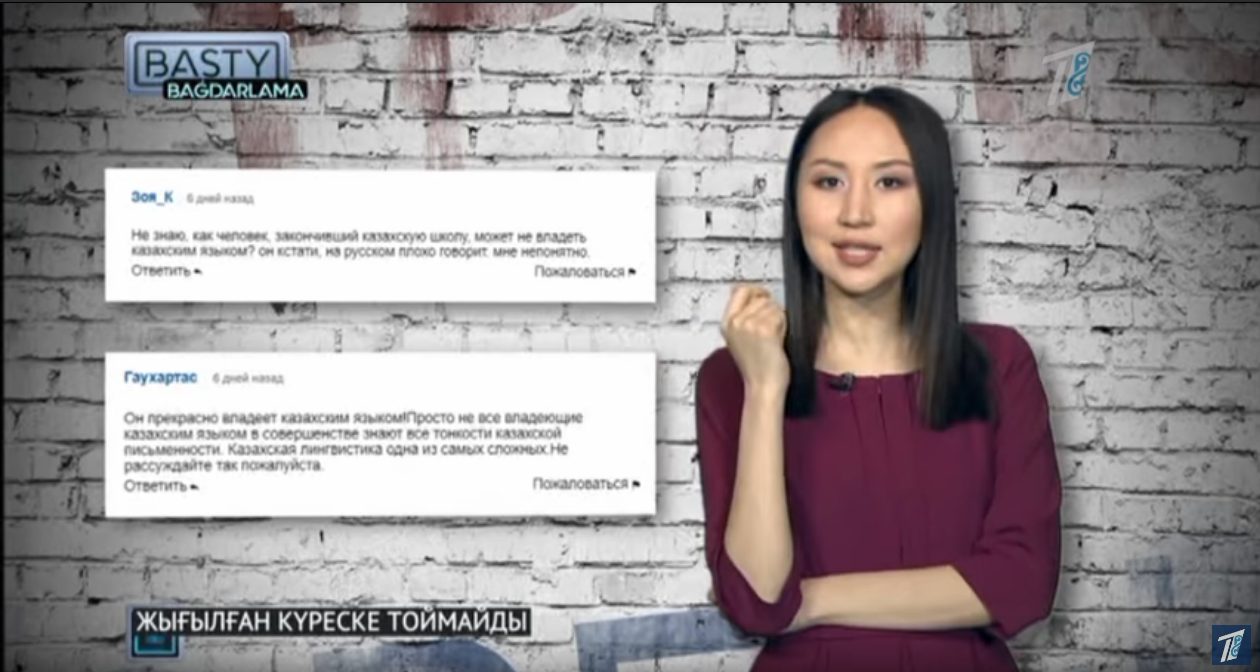

Предвыборное турне Косанов начал с Северо-Казахстанской области, о чём сообщил в прямом эфире в социальных сетях. Оппозиционный кандидат активно пользуется ими для общения с потенциальными избирателями: доверенные лица собирают людей в регионах, а в нужный момент Косанов удалённо выходит на связь с аудиторией, чтобы рассказать о своей платформе и призвать к голосованию:«Мы часто ходим на свадьбы, кудалык, дни рождения. А выборы в стране раз в пять лет. Поэтому считаю важным уделить этому 30 минут, взять своих родных и пойти проголосовать».

Несмотря на то, что предвыборная программа Косанова удостоилась пары критических замечаний, в целом СМИ отметили её отличие от прочих представленных другими кандидатами: «В отличие от других кандидатов, программа Косанова сосредоточена на политике, а не на экономике. Отличий добавляет и набор предложений, которых нет у остальных претендентов на президентских пост, например, запрет на строительство АЭС или «взятие курса на Евросоюз»», — пишет главный редактор Vласти.

Амангельды Таспихов

Пресс-служба Федерации профсоюзов работает практически на износ, сообщая о каждом шаге не только самого кандидата в президенты, но и его доверенных лиц. Количеством «отчётов» о работе предвыборного штаба Таспихов обошел всех своих конкурентов. Вместе с тем, подавляющее большинство информационных сообщений не являются сколько-нибудь содержательными и походят на информацию для внутреннего пользования: «13 мая 2019 года доверенные лица кандидата в президенты Республики Казахстан от РОП «Федерация профсоюзов Республики Казахстан» Таспихова Амангельды Сатыбалдиевича заместитель председателя ТОП «Профсоюзный центр Павлодарской области» Маликова А. К. и главный специалист по правовым вопросам Иванова М. А. провели встречу с электоратом ГУ «Средняя школа № 29 города Павлодара»».

Такие выражения, как «электорат ГУ» и «были розданы агитматериалы в количестве 25 штук» ожидаемо не привлекают СМИ, которые даже не попытались перевести эти тексты на человеческий язык. Пресс-служба Федерации профсоюзов, в свою очередь, и не для журналистов работает: «Формат встречи позволил всем задавать проблемные вопросы и получить квалифицированные ответы», — описывает она развернувшуюся на встрече дискуссию. Однажды у доверенных лиц нашлись не все ответы, и пресс-служба констатировала: «Те, что остались без ответа, взяты ими «на карандаш»».

Профсоюзники усердно напоминают, что являются «самой многочисленной» и «наиболее структурированной» общественной организацией в стране, представляют интересы более чем двух миллионов работников и, выдвигая своего кандидата на выборы, совершают практически исторический шаг. При всей многословности пресс-службы Федерации профсоюзов сам Таспихов чрезвычайно сдержан, описывая всю свою программу одним-единственным предложением: «В основе моей предвыборной платформы — усиление ответственности недобросовестных работодателей, обеспечение трудовых прав работников, регулирование трудовой миграции и повсеместное создание безопасных условий труда». Вместе с тем, кандидату-профсоюзнику оказались не чужды и классические предвыборные приёмы: выслушать граждан в общественной приёмной, поинтересоваться ценами на продукты на местном рынке, поздравить 88-летнюю труженицу тыла с Международным днём медицинской сестры.

Жамбыл Ахметбеков

Первая неделя агитации показала, что предвыборная кампания кандидата-коммуниста будет сплошь эклектичной. При этом представители команды Ахметбекова этим фактом по-своему гордятся: «…нынешняя программа нашего выдвиженца по-особому привлекательна — она сочетает советский традиционализм с реалиями сегодняшнего дня». По факту картина получается противоречивая, потому что, кроме всего вышеперечисленного, коммунисты прибегают еще и к казахским традициям.

С одной стороны, предвыборная агитация в Алматы стартует с церемонии возложения цветов к памятнику Ленина, далее в Нур-Султане в честь Дня пионерии партия организует для своего кандидата автопробег. Отчеты госСМИ пестрят подробностями столь «непривычной» для Казахстана акции: «Перекрёсток для первой остановки выбран не случайно — рядом Дом министерств, здесь идут на работу госслужащие. Сейчас это основная электоральная аудитория, с которой работают коммунистические агитаторы: раздают буклеты с предвыборной программой, зачитывают её тезисы через мегафон». Наконец, в Кызылорде активисты штаба вручали горожанам красных бумажных журавликов, чтобы те не забыли «проявить ответственность за будущее нашего государства» 9 июня.

С другой стороны, пока коллеги-коммунисты отдавали дань советскому прошлому, сам кандидат в президенты после церемонии открытия республиканского предвыборного штаба провёл традиционный обряд разрезания пут годовалому Дамиру. Спустя несколько дней Ахметбеков отправился в родное село в Акмолинской области за благословением аксакалов. Кандидат в президенты от КНПК не устаёт при любой возможности напоминать о степени своей близости к народу: «До моего избрания в депутаты Мажилиса я проживал в съемной квартире на Лесозаводе и ездил на старенькой Toyota Camry. …Три года назад продал своё авто и оформил в кредит Toyota Highlander».

Наверное, поэтому одним из самых упоминаемых слов в его лаконичной предвыборной программе стало слово «бедность», подсчитали журналисты портала HOLA News. О том, с чем связана бедность, и какие меры нужно предпринимать по такому показателю, как «черта бедности», Ахметбеков и рассказывал на встречах с сельчанами и заводчанами. «Людьми труда», одним словом.

Дания Еспаева

Кандидат от партии «Ак жол» на неделе активно включилась в агитационные мероприятия, лично посетив Алматы и Костанайскую область. В это же время штаб кандидата рапортовал о встречах в Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Алматинской областях. Риторика сообщений рисовала идиллические картинки из советского прошлого: «Дания Еспаева прямо в машинно-тракторной мастерской товарищества, собрав механизаторов, прорабов и мотористов, расспрашивала о проблемах сельчан». С другой стороны, доступ к телу кандидата для некоторых желающих все же оказался закрытым — на это, в частности, посетовала в своей колонке на Esquire.kz Гульнара Бажкенова.

За прошедшие с момента регистрации кандидатов дни ажиотаж по поводу включения в гонку Дании Еспаевой поубавился: «…женщина-кандидат не выглядит каким-то из ряда вон выходящим явлением». С другой стороны, медиа недоумевают: почему кандидат от «Ак жола» в своей предвыборной программе «совсем не разыгрывает женскую карту». Более того, в интервью порталу «Караван» Еспаева даже не старается продвигать образ самодостаточного кандидата, ориентирующегося на женский электорат: «…моё решение одобрили многие сильные мужчины с современным мышлением, которые видят во мне не только женщину, но и достойного товарища. Так что теперь я надеюсь оправдать доверие не только своих избирательниц, но и мужчин-избирателей». Вероятно, Еспаева уверена, что доверие избирательниц уже у неё в кармане.

Предвыборная программа кандидата от партии «Ак жол» удостоилась ряда положительных оценок — в СМИ звучали такие эпитеты, как «чёткая», «уверенная», «конкретная» и «внятная». Авторы программы детально описали предлагаемые меры по развитию предпринимательства: снижение ставок по кредитам, упрощение налогового администрирования, расширение программы поддержки экспорта, развитие небанковского финансирования и т. д. Кроме этого, в своей программе Еспаева призывает продолжить «деколонизацию общественного сознания», добиться «реальной независимости суда» и прекратить «закрывать рот прессе». Однако некоторые пункты платформы всё же окрестили популистскими: «Если министр или глава Нацбанка заявил, что девальвации не будет, а она происходит, такой чиновник должен подать в отставку».

Толеутай Рахимбеков

В первую неделю агитации партийный ресурс не смог обеспечить Рахимбекову достаточное медийное покрытие, поэтому имя кандидата в новостях и заметках можно было встретить не слишком часто. Единственное мероприятие, которое выбилось из традиционного ряда предвыборных встреч и круглых столов с аграриями, состоялось в столичном «Хан Шатыре». Команда Рахимбекова предложила посетителям торгово-развлекательного центра насладиться «сельскими фотоэтюдами» — всех заинтересованных фотовыставкой, разумеется, тут же ознакомили и с предвыборной платформой кандидата.

Программа кандидата от аграрной партии ожидаемо зиждется на идее преобразования республики в независимую агродержаву. По мнению Рахимбекова, у Казахстана нет другого выбора: «С такими землями и соседями с их громадным рынком сбыта мы просто обязаны стать аграрной страной, тем более, что это генетически в нас заложено — мы можем производить всё».

СМИ, характеризуя платформу Рахимбекова, акцентировали необходимость развития аграрной науки, предоставления сельчанам льготных кредитов, выравнивания социальных условий сел и городов, а также эффективной модели молодёжной политики на селе. Кандидат от партии «Ауыл» убежден, что все существующие в стране проблемы необходимо решать с села, и надеется получить поддержку «больше половины» проживающих там избирателей. Глава кызылординского штаба Рахимбекова и вовсе заявил, что ключевые аспекты программы будут реализованы независимо от того, кто победит в выборах.

Примечательно, что в публикациях СМИ личные особенности кандидата превалируют над его партийной принадлежностью. Общественность, в частности, заинтересовал «совсем не аульный» жест, который использует Рахимбеков на своем агитационном плакате, и ему даже пришлось объясняться по этому поводу: дескать, это вышло не произвольно. В интервью «Матрице» Рахимбеков щедро поделился и другими любопытными деталями своей биографии: как переживал наезды рэкетиров, одалживал веники у бизнесменов в бытность замакима Сатпаева, работал в кабинете с Чебурашкой и Крокодилом Геной. Кроме этого, Рахимбеков пожурил государство за отношение к многодетным матерям как к врагам, а любителям «Давай поженимся» посоветовал смотреть передачу «где-то, а не повсеместно».

Садыбек Тугел

Выдвиженец от малоизвестного общественного объединения на неделе не удостоился большой порции внимания СМИ. При этом заметки о работе его предвыборного штаба носили скорее развлекательный, нежели информационный характер. Сначала журналисты смаковали детали рейда Тугела по ночным клубам Нур-Султана: вот он получает благословение у статуи Кулагера, «окунается в пучину ночной столичной жизни», предлагает посетителям вместо водки пить кумыс и шубат и, наконец, заявляет о необходимости создания «полиции нравов». На следующий день СМИ отписывали с организованного штабом Тугела «экологического забега», но красочнее всего о мероприятии сообщила пресс-служба кандидата: «»Поддержим кандидата в президенты Республики Казахстан Садыбека Тугела!» — звенели в этот день звонкие голоса детей, долго и радостно откликаясь эхом в зелёной окрестности красивого парка «Жетісу» столичного Нур-Cултана».

Сеанс воспитания экологического сознания столичных жителей завершился, как ни странно, показательными выступлениями юных каратистов. Спустя пару дней штаб кандидата хвалился проведением в Акколе турнира по игре «асык ату», а ещё раньше обещал провести ремесленные мастер-классы и групповое исполнение кюев. Телевизионщики рапортовали об «авральном» режиме работы штаба кандидата.

Описывая предвыборную платформу кандидата, журналисты высвечивали самые одиозные пункты: запрет на госслужбу для невладеющих казахским языком, отмена депутатской и чиновничьей неприкосновенности, однопалатный парламент, возвращение «суда биев», смертная казнь за коррупцию и педофилию, переименование областей, национализация всех иностранных активов. Соратники Тугела в Кокшетау отмечали удивительное соответствие заявленных пунктов курсу Елбасы.

Журналисты, между тем, указывали на несоответствие русскоязычной и казахоязычной версий программы. Во второй Тугел откровенно высказался против проституции и однополых отношений, а затем пояснил, что имел в виду «грязную» пропаганду этих чуждых для нашего менталитета явлений на телевидении («Нам не нужна эта дьявольщина!»). Кроме этого, «Азаттык» поинтересовался решимостью кандидата участвовать в дебатах. Тугел не только выразил полную готовность, но и отметил, что такой «политической оттепели» никогда прежде в Казахстане не было.

*Анализ публикаций проводился на основании выборки системы Alem Media Monitoring. В ходе исследования было проанализировано порядка 1300 материалов с 11 по 18 мая 2019 года для всех средств массовой информации (печатные, электронные, телевидение).

Материал о старте предвыборной кампании занял десять минут. Было видно, что журналисты «Хабара» стараются соблюсти закон и отдать эфирное время всем кандидатам поровну. В принципе, у них получилось. Рассказали про всех семерых без явного перевеса в пользу кого-то одного:

Материал о старте предвыборной кампании занял десять минут. Было видно, что журналисты «Хабара» стараются соблюсти закон и отдать эфирное время всем кандидатам поровну. В принципе, у них получилось. Рассказали про всех семерых без явного перевеса в пользу кого-то одного: