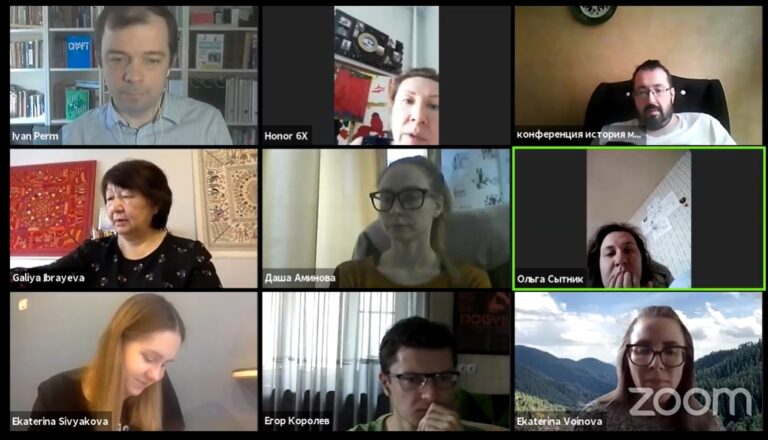

Эдьютон — образовательное мероприятие для преподавателей факультетов журналистики и экспертов по медиаграмотности — впервые прошло в режиме онлайн. «Новый репортёр» поговорил с организатором и автором концепции Эдьютона Иваном Печищевым о переходе мероприятия в онлайн и записал лайфхаки, которые помогут тем, кто только собирается это сделать.

Как собрать аудиторию

Если у мероприятия есть мотивированная аудитория, она соберётся онлайн. На участие в Эдьютоне пришло больше 250 заявок от преподавателей новых медиа с разных стран мира. Изначально организаторы планировали проводить конференцию до 100 человек (ограничение бесплатной версии в Zoom), но, увидев такой интерес к событию, решили расширить размер комнаты и пригласить всех желающих.

— Я купил дополнение к бесплатному аккаунту. Называется «большая конференция», по-английски она называется large meeting. Это дополнение открывает сразу доступ до 500 человек. У нас было 256 заявок, и поэтому мы с коллегами решили расширить количество участников.

Много именитых экспертов

Эдьютон длился два дня, в которые прошли больше 20 сессий. У онлайн-мероприятия есть шансы собрать больше именитых экспертов, но это не значит, что можно полностью отпустить эту часть работы на самотёк.

— В онлайн-мероприятиях спикеру требуется привлекать внимание, быть интересным, вовлекать в обсуждение. У людей есть тысячи возможностей переключиться в другую вкладку, уйти, к примеру, в YouTube. Нужно заранее со спикерами проговаривать, что они будут делать, как будут держать аудиторию.

Изучите особенности площадки

Разберитесь с платформой, на которой вы будете проводить ваше мероприятие. Готовьтесь к разным неожиданностям. Все обучающие и игровые сессии Эдьютона проводились на площадке для онлайн-конференций Zoom. Эксперты сегодня охотно рекомендуют сервис своим коллегам для проведения занятий из-за обширного функционала — возможность делить участников на группы, модерировать выступления, включать и отключать микрофоны / веб-камеры / демонстрацию экрана и даже записывать видео, аудио и чат самой конференции.

— На открытии Эдьютона цифра участников остановилась на сотне человек. Я думал, что люди просто не пришли. Оказалось, что некоторые участники не могли попасть на конференцию, потому что Zoom их не пускал. Дело было в настройках: мы исправили проблему буквально за 15 минут, и все желающие смогли подключиться к сессиям, — рассказывает Иван Печищев.

Подумайте о безопасности

С ростом популярности площадок для онлайн-конференций растёт и количество тех, кто этим процессам старается навредить. Разработчикам Zoom пока не удаётся радикально решить эту проблему, поэтому безопасность трансляции полностью ложится на плечи организатора.

— В Сети появились так называемые zoom-бомберы — люди, которые собирают из анонсов в интернете ссылки на открытые конференции, а потом всячески мешают их проводить: что-то выкрикивают, демонстрируют с экрана контент 18+ или отправляют нецензурные сообщения в чат.

Пять главных рекомендаций, как обезопасить своё онлайн-мероприятие:

- Не публикуйте ссылку на трансляцию в открытом доступе, особенно в соцсетях. Можно зарегистрировать участников разными способами, а потом отправить им ссылку по почте или в мессенджере.

- Включите запрет на добавление информации на совместно используемых экранах. Эта функция запретит участникам рисовать или писать на экране, который демонстрирует спикер.

- Выключите возможность участникам демонстрировать свои экраны. Если кому-то из спикеров нужно показать экран участникам, эту опцию можно быстро включить.

- Запретите пересылать в чате файлы. Только текст, никаких картинок и гифок. Можно и личные сообщения в чате запретить на всякий случай.

- Будьте готовы блокировать участников (выгонять из трансляции). Это крайняя, но иногда очень необходимая мера.

Продумайте длительность сессий

Составляя программу онлайн-мероприятия, учитывайте, что весь день просидеть у компьютера сложно. Лучше делать сессии примерно по два часа с небольшими перерывами. При этом как никогда важно чётко следовать регламенту и соблюдать тайминги. Это необходимо для того, чтобы те люди, которые пришли слушать конкретного спикера в определённое время, подключились к трансляции и увидели именно его, а не что-то другое.

— Мы начали по Москве в 9.30 — самый первый день и самая первая сессия. Закончилась она в половине третьего, спустя пять часов. Всё это время у нас было не меньше 110 слушателей в реальном режиме, но, конечно, было тяжело.

Разные элементы мероприятия

Были на Эдьютоне и такие участники, которые не хотели уходить на перерыв: они слушали экспертов и параллельно занимались домашними делами. Паузы в сессиях для таких слушателей были совсем некстати. Простые и понятные сервисы для интерактивных игр, которые уже оценили участники Эдьютона, — LearningApp и Improvisator. Они генерируют слайды или слова, используя которые игрок должен создать рассказ. Можно и вовсе обойтись без специальных сервисов — старая добрая игра «крестики-нолики» с профессиональными терминами в ячейках, которые нужно объяснить, прежде чем занять клетку, — тоже отличный способ развлечь аудиторию. Главный секрет — немножко фантазии.

— Если в конференции много людей, среди них обязательно найдется тот, кто захочет поучаствовать. Остальным будет просто любопытно понаблюдать. Стоит подготовить заранее три-четыре игры, которые можно будет легко запустить в любой момент, — считает Иван Печищев.

Команда Эдьютона намерена и после завершения оставить онлайн-формат в своей копилке. Конечно, он требует дополнительной подготовки не только от организаторов, но и от спикеров — нужно тщательно проверять работу камеры и микрофона, но в остальном такой формат ничуть не уступает офлайновым событиям.

В условиях карантина в эфир пришлось выходить из дома. С одной стороны, это гораздо легче, потому что не требует громоздкой и сложной техники. С другой стороны, найти адекватный фон, прочно установить штатив и подобрать ракурс — в импровизированных студиях тоже немало хлопот. Гулим Амирханова решила выйти на связь из кухни и поделилась бьюти-лайфхаком:

В условиях карантина в эфир пришлось выходить из дома. С одной стороны, это гораздо легче, потому что не требует громоздкой и сложной техники. С другой стороны, найти адекватный фон, прочно установить штатив и подобрать ракурс — в импровизированных студиях тоже немало хлопот. Гулим Амирханова решила выйти на связь из кухни и поделилась бьюти-лайфхаком: