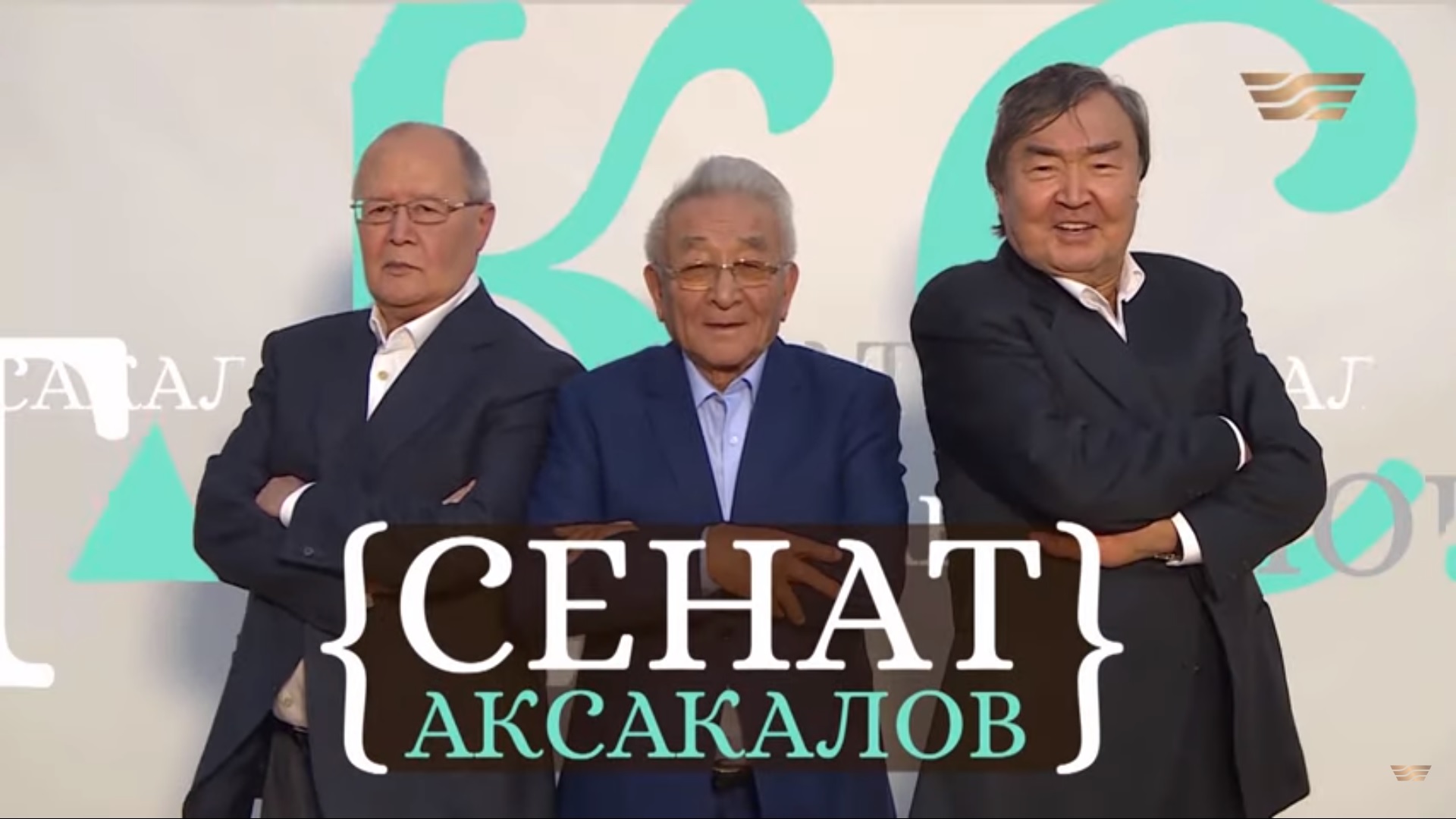

Есть на «Хабаре» такая телепередача: три почтенных старца — Мурат Ауэзов, Торегельды Шарманов, Олжас Сулейменов — обсуждают, как им (и, соответственно, нам) обустроить Казахстан. Первое впечатление после просмотра нескольких выпусков: «Сенат аксакалов» — это попытка авторов возбудить с помощью больших имён доверие зрителя к житейской мудрости. Но есть проблемы: мудростью не заменить телевизионные технологии, а концептуальная идея программы очень туманна.

Неоправданные ожидания

Название программы замысловато (при кажущейся простоте) и даже содержит при определённом взгляде на него речевую избыточность. Дело в том, что слово «сенат» происходит от латинского senex, означающего «старик», а происхождение органа государственной власти тянется от племенных советов старейшин. Таким образом, «Сенат аксакалов» неожиданно имеет объёмный смысл: можно даже вообразить, что это отсылка к тем самым истокам, да с намёком — дескать, заседание трёх поживших аксакалов — это и есть сенат в истинном смысле. В общем, есть простор для рассуждений.

Интересно. Но ожидания не оправдываются.

«Сенат аксакалов» — это беседа Ауэзова, Шарманова и Сулейменова на заданную тему. Причём тема эта, как правило, весьма пространна, она даже не поддаётся уточняющему формулированию через вопрос. Каждый раз это просто «литература», «история», «культура», «проблемы экологии». Соответственно, рассуждения трёх мэтров на выбранную тему хаотичны: запомнилось, как в выпуске, посвящённом культуре, двое ведущих долго примеряли понятие национальной культуры к особенностям народного питания, пока третий собеседник наконец не повернул разговор к вопросам духовности.

В выпуске, посвящённом образованию, ведущие начали с проблемы переименования алматинских улиц. После взвешивания на внутренних исторических весах фигур Пастера и Макатаева, а также советской космонавтики и Байтурсынова, тяга к некоторым переименованиям была названа проблемой «уровня образования каждого». А после долгожданной короткой дискуссии о качестве педагогов, их унижении чиновничеством и неактуальности ЕНТ, разговор ушёл в русло обсуждения дистанционного обучения, которое невозможно для получения медицинских специальностей: Торегельды Шарманов упорно доказывал (соглашающимся, впрочем) собеседникам, что дистанционно врача не обучить.

Но хуже всего — даже не отсутствие целей разговора (за неимением всё той же чёткой формулировки обсуждаемой проблемы), а то ощущение, что хаотический бег мысли никто и не пытается направить в более определённое, понятное русло. Модерировать беседу и потоки сознания гостей изредка пытается «хозяин дома» Шарманов (программа снимается в Казахской академии питания), но за этим кабинетным столом дружеское равноправие отдаёт такой восточной комплиментарностью, что управление это носит неочевидный характер.

Минутка поэзии

Один из последних выпусков программы был посвящён теме межнациональных отношений. Как и многие дискуссии на эту тему, беседа крутилась вокруг попыток нащупать границы между национальной гордостью и национальной же гордыней. Впрочем, как это часто бывает, щедрые бармены бросали в свой шейкер слова «национализм», «нацизм», «патриотизм», смесь встряхивалась и выпивалась без подробного объяснения состава.

«Я националист», — убеждал Шарманов.

«Вы патриот», — спорил Сулейменов. Ауэзов с интересом наблюдал за диалогом.

Но это был бы один из обычных выпусков «Сената аксакалов», кабы не режиссёрская выходка, заставившая моего внутреннего зрителя вздрогнуть от удивления. После предисловия о давней поездке в Индию в одну из годовщин смерти Махатмы Ганди, Олжас Сулейменов начал читать стихи.

«Белый стреляет в чёрного?

Серый стреляет.

Чёрный стреляет в белого?

Серый стреляет.

Серый взгляд

Проникает в сердце,

Пронзительный, волчий.

Узнаю вас по взгляду,

Серая раса — сволочи!» — читал по памяти поэт, но дело было даже не в самой поэзии. Слова Сулейменова звучали не в привычной тишине, а неожиданно сопровождались жизнеутверждающей музыкой, подошедшей бы в начале, например, к заставке вечерних новостей, а в развитии — даже к трейлеру фильма о спасении планеты.

Неожиданное музыкальное подкрепление недвусмысленно объяснило зрителю: вот она, главная мысль выпуска. Но победоносные аккорды казались лишь наивной попыткой увеличить силу слова с помощью технологий полувековой давности, когда государство с помощью кинохроники с хорошо подобранным музыкальным рядом отправляло в народ нужные, по большей части оптимистические месседжи. Моё недоумение вызвали не яркие сулейменовские стихи, а воскрешение создателями программы приёма-анахронизма, как и тот факт, что в 2020 году мы увидели агитку в духе советского телевидения на «Хабаре».

Удивительное рядом

Конечно, программа может вызвать определённый исследовательский интерес. Если Ауэзов, Шарманов, Сулейменов, как сейчас говорят, «лидеры мнений» своего поколения, то программа «Сенат аксакалов» выполняет одну из функций тех многочисленных интернет-площадок, вроде Facebook, которыми вовсю пользуется сетевая интеллигенция (и не только интеллигенция) помладше.

С этой точки зрения хабаровская программа заполняет одну из зияющих пустот: мы знаем поколение ауэзова-шарманова-сулейменова в двух крайних проявлениях — через всемогущих политиков, по старой привычке держащих страну в ежовых рукавицах, и через пенсионеров, уважаемых и любимых в своей беспомощности. Заметных фигур между этих двух сторон пропасти практически нет. С одной стороны, они не представлены по понятным причинам в соцсетях, с другой — новые поколения агрессивно осваивают информационную поляну и уступать им место, как в троллейбусе, не намерены. Сулейменов не зря сетует в одном из выпусков: в СССР его считали националистом, а теперь чуть ли не наоборот. И говорит он об этом в эфире привычного ему телевидения, не понимая, что времена меняются, и по новым правилам игры отсутствие именно в сетевых площадках общего пользования означает выпадение из пульсирующего тока жизни и невозможность отстоять свою точку зрения.

Интересно, что заместительность терапии «Сената аксакалов» проявляется ещё и в том, что короткие высказывания аксакалов, которые иногда действительно интересны, по содержанию и смысловой законченности похожи на отдельные фейсбучные посты, собранные воедино, но целым так и не оказавшиеся.

У телеканала «Хабар» есть большие возможности. Он изъят из реалий рыночной конкуренции и борьбы за стоимость эфирного времени. И именно с помощью государственной подпорки у него есть возможность выдавать имиджевые, интеллектуальные, а потому не востребованные широким зрителем проекты. Но при всём уважении к участникам обсуждаемой программы, я не могу отнести «Сенат аксакалов» к таковым. Потому что черепки разбитой вазы перестают быть вазой, а размышления трёх именитых мужчин на весьма пространные темы не складываются в подходящую для ТВ дискуссию, которая была бы интересна злободневностью, глубиной анализа и эмоциональным развитием.