24 февраля началась атака России на Украину. Второй главной вехой в этой войне стало 21 сентября, когда Путин объявил частичную мобилизацию.

И если до 21 сентября многие медиа Центральной Азии часто либо позволяли себе пророссийские высказывания, либо более-менее нейтральные, то после начала мобилизации, как показалось редакции «Нового репортёра», многие пересмотрели своё отношение к так называемой «спецоперации». Потому что тогда это коснулось почти каждого мигранта, то есть напрямую граждан центральноазиатских республик.

Но так ли это на самом деле? Выяснить мы попросили медиакритиков из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана: Маргариту Бочарову, Навруза Каримова и Умиду Маниязову. Читайте и, как говорится, «думайте сами, решайте сами».

Казахстан

Государственные СМИ Казахстана предпочитают делать вид, что ситуация в Украине (а именно такой хештег используют для описания войны BaigeNews.kz и Zakon.kz) не требует подробного освещения и уж тем более разбора. На сайте «Казахстанской правды» в разделе «В мире» мы не обнаружили ни одной ноябрьской новости о российско-украинском противостоянии — зато читатели издания узнали, что из вольеров Сиднейского зоопарка сбежали пять львов.

Однако не замечать очевидное новостникам всё-таки сложно: вот 8 октября «Литер» сообщил своей аудитории, что во время взрыва на Крымском мосту погибли три человека. Спустя два дня территория Украины подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Именно так об этом, к слову, рассказал читателям даже Tengrinews.kz. В «Литере» решили не драматизировать и упомянули лишь о предостережениях казахстанского посольства в связи с «активизацией атак».

NewTimes.kz — не в пример «Литеру» — снабжает свою аудиторию десятками новостей, связанными с Россией. Однако издание выбрало для себя иное направление: 11 ноября, когда мир только и обсуждал отвод российских войск из Херсона, на сайте казахстанского медиа вышла следующая новость: «Российский секс-гуру заявил, что начинает охоту на алматинок». А на следующий день аудитория портала узнала, что в алматинский зоопарк приедет медвежонок из Ростова.

Независимые казахстанские СМИ между тем по-прежнему однозначны в своих оценках действий российского президента. Редакция Elmedia, например, накануне астанинских саммитов в октябре поговорила с политологами и в подводке заметила: «Он [Путин — прим. авт.] развязал войну в Украине с одной лишь целью — заставить мировое сообщество пойти на его условия как архитектора нового миропорядка, в который г-н Путин пытается затащить как можно больше единомышленников и партнёров».

Вадим Борейко на своем канале «Гиперборей» обсудил саммиты — правда, после их завершения — с политологом Досымом Сатпаевым. Журналист обратил внимание на то, что среди опубликованных на сайте Акорды фотографий с мероприятий нет ни одной, где Токаев пожимал бы руку российскому президенту. Эксперт объяснил это так: «Путин сейчас никакой повестки дня предложить не может — кроме провальной украинской кампании».

«Страна оказалась в катастрофической ситуации. Сыграли свою роль не только масштабные санкции, отсталая экономика, неэффективность правительства и масштабная коррупция, но и отсутствие поддержки со стороны союзников», — написал о положении России обозреватель Ulysmedia.kz Асылбек Бисенбаев сразу после объявления о частичной мобилизации. По его мнению, Путин попросту «не может признать слабость своих вооружённых сил и собственного режима».

Arbat.media — едва ли не единственное медиа в Казахстане, где есть отдельная рубрика для новостей России («Эхо Москвы»). Редакция, разумеется, тоже не могла обойти вниманием сентябрьскую мобилизацию, назвав ее «главным обманом года». В другой заметке нынешний призыв россиян на военную службу редакция назвала «позорным», рассказав о «самых нелепых» попытках российского правительства отправить собственных и иностранных граждан воевать против Украины.

Команда медиапроекта Airan с начала в России частичной мобилизации пытается отслеживать ситуацию с призывом на военную службу «российских казахов». Спустя месяц на канале вышло интервью с вице-президентом фонда «Свободная Бурятия» Викторией Маладаевой, которая фактически подтвердила, что мобилизация в России началась «по расовому признаку», и сообщила, что почти 3 % погибших в Украине российских военнослужащих являются этническими казахами.

Об этнической составляющей российской политики в колонке для Exclusive.kz в ноябре рассуждал и политэкономист Рахимбек Абдрахманов. По его мнению, «этнополитический буллинг» занимает особое место в системе политической морали нашего северного соседа. Поэтому, утверждает он, сознание общества и отдельного россиянина, «как показала практика происходящего конфликта в Украине, становится иррациональным, антигуманным и догматичным».

Военную сторону российско-украинского конфликта обсуждает со своими спикерами «Караван». В день объявления частичной мобилизации на портале, в частности, вышло небольшое интервью с неназванным полковником запаса казахстанской армии. Военный не стеснялся в выражениях: «БПЛА [у российской армии — прим. авт.] тоже нет. А если и есть, то полный отстой. Те российские беспилотники, что украинцы у себя посадили, перехватив сигнал, — полное недоразумение».

Радио Azattyq в ноябре опубликовало репортаж из Уральска, где торжественно отметили российский День народного единства. В тексте процитировали местного журналиста Лукпана Ахмедьярова, высказавшегося о целесообразности мероприятия: «Мы льём воду на мельницу пропаганды России — страны, которая развязала сейчас самую страшную, агрессивную войну в современной Европе». Представитель АНК посчитал (и его мнение тоже привели), что это «желчь» от «некоторых а-ля-патриотов».

Комплиментарные суждения в адрес российских властей находятся на периферии информационной повестки. К таким материалам, например, можно отнести опубликованное в ноябре на сайте информагентства Kazakhstan Today интервью с… профессором из Пакистана. Спикер (и это её мнение вынесено в заголовок) считает «сегодняшнюю политику России разрушением монополии в мировой политике, единых правил, которые диктует Запад».

Похожие пассажи можно обнаружить и на ZONA.kz: «Россия намерена стать суверенным центром силы, а Запад хочет её победить, расчленить и зафиксировать в полном колониальном формате», — писал в октябре Владислав Юрицын. Однако справедливое намерение, по его словам, не отменяет заметные провалы российской политики: ликвидацию советской системы мобилизации, «оптимизацию» российской медицины, увлечение PR-компонентами войны, массовые факты воровства и пр.

Ничего об этом не найти только на портале «Sputnik Казахстан» — здесь в тематическом разделе исключительно российская идеологическая повестка. Казахстанская редакция публикует мнения российских военных обозревателей, которые позволяют себе закавычивать и называть «абсурдным» столь важное для отечественной внешней политики понятие многовекторности. Украина же здесь предстаёт абсолютным и иррациональным злом.

Таджикистан

Риторика независимых таджикских СМИ в отношении войны в Украине и её главного вдохновителя — президента России — в последние месяцы стала меняться. Если в начале войны медиа пытались освещать эти события сдержанно или даже поддерживали российское вторжение, то сейчас журналисты в своих материалах так или иначе высказывают опасения из-за происходящего.

Например, в марте издание «Точикистон» рассказывало о том, что «российская армия воюет в Мариуполе с националистами», теперь это же издание называет территории, подконтрольные российским войскам, «оккупированными». Впрочем, большая часть материалов, связанных с войной в Украине, на сайте «Точикистона» всё так же является переведённым контентом российских медиа. Далеко не всегда независимых.

Журналисты «Точикистона» обратили внимание на церемонию подписания договора о присоединении Херсонской и Запорожской областей. Издание выделило две гипотетические, но, видимо, пугающие редакцию возможности: воссоздание СССР и применение ядерного оружия. Первую возможность журналисты отмели сразу: в коротком сообщении под заголовком: «Путин: СССР не вернётся!» со ссылкой на обещания российского президента. Второй угрозе они посвятили текст, в котором главный свой вопрос тоже вынесли в заголовок: «Запустит ли Путин ядерную бомбу?». И дали прямолинейный ответ: «Россия способна применить ядерное оружие». Правда, никакой аналитики, которая бы подвела к такому умозаключению, не приводится.

Появились в контенте издания «Точикистон», посвящённом российскому президенту, и сбалансированные тексты. Например, 4 ноября на сайте был опубликован материал, информационным поводом для которого стало выступление Путина на заседании аналитического клуба «Валдай». В тексте под заголовком «Владимир Путин: мир опасен», цитируя слова президента о противостоянии России и Запада и причинах войны в Украине, отдельным предложением журналисты подчеркнули: «Кремль называет это военное нападение «специальной военной операцией»». Концовка статьи приправлена отсылкой на комментарии Киева по этому поводу и цитатой представителя американского Совета по национальной безопасности: «Путин не хочет, чтобы Украина существовала как независимая страна».

Последние два месяца на сайте медиагруппы «Азия-Плюс» материалы о Путине и войне также публиковались со ссылками на российские издания. И также не всегда на независимые. «Азия-Плюс» обращала внимание практически на все новости и комментарии мировых лидеров, касающиеся российского президента, писали также о региональных мероприятиях с участием стран Центральной Азии и России. Например, о Путине нередко вспоминали в рамках таджикско-кыргызского конфликта. В одном из материалов журналисты писали, что Россия не может выступать в качестве медиатора между двумя странами.

Из последних новостей из Украины «Азия-Плюс» выделила отступление российских войск и опубликовала статью BBC о том, как Россия ушла из Херсона, где обещала остаться навсегда. В этом материале вместе с комментариями экспертов и местных жителей авторы объясняли военные действия обеих сторон конфликта и общую ситуацию в Херсоне.

Ранее издание задавалось вопросом, может ли Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ, куда входит и Таджикистан — прим. ред.) быть вовлечена в украинскую войну, и уже в лиде обобщило мнения специалистов: «Эксперты считают, что пока у Москвы нет возможности на кого-то влиять, так как она ослаблена и может потерять своих последних партнёров». Отдельный блок в этой статье был также посвящён вероятности использования ядерного оружия, и журналистка пришла к выводу, что этот риск существует, но кажется маловероятным.

Кстати, в отличие от сбалансированных материалов «Точикистона», посвящённых теме войны в Украине, «Азия-Плюс», фокусируясь на высказываниях Путина (и других чиновников), не «разбавляет» текст комментариями политиков и экспертов с противоположного лагеря. Такой же подход был применён и в заметке «Медведев: «Россия вправе применить ядерное оружие в случае необходимости»».

Таджикский офис «Радио Свобода — Радио Озоди», освещая украинские события, уделял внимание комментариям западных лидеров, но наряду с этим публиковались материалы, связывающие социально-экономические проблемы России с полномасштабной войной в Украине. Большинство этих материалов не были подготовлены таджикской редакцией, а взяты из других ресурсов «Радио Свободы» — например, с сайта «Настоящего времени».

В целом, настроение «Радио Озоди» по отношению к путинскому режиму не изменились: в заголовках мелькают прилагательные, заявляющие о тяжёлой ситуации в самой России. Например, расследование журналиста Оуэна Мэттьюза о главных вдохновителях войны в Украине — «Человек, близкий к уху вождя». Кто вождь — объяснять не надо.

В заголовок заметки об обращении президента ФРГ к немецкому народу журналисты вывели цитату: «Путин охвачен имперским безумием». В отличие от других таджикских СМИ, «Радио Озоди» интересуется и акциями протеста против Путина по всему миру. В конце октября на сайте издания была опубликована новость о том, что на здании МВД Чехии вывесили плакат с Путиным в пластиковом мешке для трупов. Редакцию «Радио Озоди» также привлёк съезд оппозиционных политиков под Варшавой, которые собираются «Россию переучреждать». Бывшие российские депутаты подготовили декларацию, в которой война, «развязанная Россией в Украине», признаётся «империалистической».

Отдельно стоит упомянуть интервью Зарангез Наврузшо с этническим таджиком, воевавшим в Украине. Интервью короткое, но некоторые темы были сформулированы достаточно остро и прямолинейно. Например, подводка к вопросу о том, не страшно ли идти воевать, прозвучала так: «Мировое сообщество осуждает вторжение России в Украину и называет отвратительной и варварской авантюрой. С другой стороны, СМИ ежедневно сообщают о гибели российских солдат и офицеров».

Эта беседа также проливает свет на то, что этнические таджики действительно воюют на фронте, и их, как минимум, несколько десятков.

Узбекистан

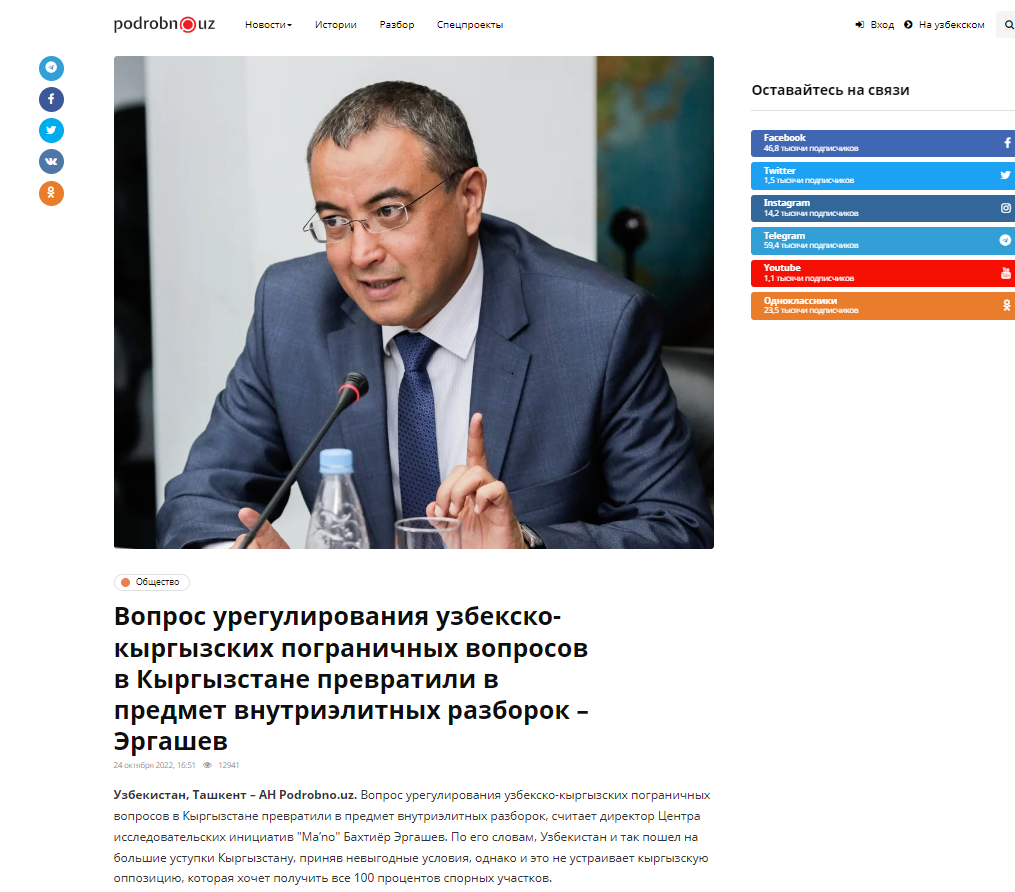

СМИ Узбекистана в феврале этого года, после российского вторжения в Украину, выражали неоднозначные мнения, по которым было трудно понять, поддерживает ли страна войну или выступает против агрессии. Однако в последнее время официальный Ташкент, ранее воздерживающийся от открытой борьбы с российской пропагандой, начал делать попытки защитить своё информационное пространство.

Например, на следующий день после вторжения России в Украину президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл с Владимиром Путиным телефонную беседу. В Кремле тогда заявили, что Мирзиёев «выразил понимание» действий России. В заявлении пресс-службы президента Узбекистана указано лишь, что стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Лишь один человек в руководстве Узбекистана за всё время с начала войны открыто выразил отношение страны к этому вопросу. Теперь уже бывший глава МИД Абдулазиз Камилов 17 марта на заседании Сената заявил, что Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также подчеркнул, что страна не признала Луганскую и Донецкую народные республики.

После этого Камилов исчез из поля зрения общественности. Министерство объяснило это «хронической болезнью» главы МИД. В апреле дипломат был освобождён от должности, которую занимал 12 лет. Затем он был назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте, а позже — одновременно специальным представителем главы государства по вопросам внешней политики.

После этого никто из узбекистанских чиновников больше не делал подобных заявлений. А СМИ Узбекистана в основном продолжают вести осторожную редакционную политику и не публикуют слова «война», «агрессия» в материалах о ситуации в Украине.

Одно из популярных негосударственных изданий страны Gazeta.uz с начала мобилизации в России (21 сентября) и по сей день опубликовало на русском и узбекском языках чуть более 20 статей на тему войны в Украине. Из них два материала посвящены тому, что граждане Узбекистана сталкиваются с проблемой мобилизации в России. В одной из этих статей издание публикует интервью правозащитницы Валентины Чупик, где даются рекомендации мигрантам, столкнувшимся с вербовкой на войну. В другом материале опубликована фетва (решение муфтия, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики — прим. ред.) Управления мусульман Узбекистана о недопустимости участия в войне между Россией и Украиной для узбекистанских верующих, и что это считается харамом (греховным деянием, запрещённым в исламе — прим. ред.).

Намного более смелым по сравнению с Gazeta.uz в освещении ситуации в Украине оказалось другое, не менее читаемое, издание Kun.uz, которое опубликовало на русском языке за два месяца более 600 материалов по этой теме. Если учитывать, что издание дублирует контент на русском и узбекском языках, то общее количество материалов о войне в Украине за два месяца составит более тысячи. В том числе интервью и аналитические статьи с комментариями узбекистанских экспертов и политических деятелей. В одном из таких материалов глава партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров сказал, что после заявления экс-главы МИДа Абдулазиза Камилова о поддержке территориальной целостности Украины у Узбекистана начались экономические проблемы. «Выход Узбекистана к океану с севера был специально парализован на неделю», — заявил он. Участники беседы в том числе обсуждали влияние российских СМИ на настроения общественности в Узбекистане, отсутствие аналитических материалов и сюжетов про военный конфликт на узбекских телеканалах, а также «неясную» позицию страны по поводу войны в Украине. Один из гостей заявил, что после выступления бывшего главы МИДа Абдулазиза Камилова страна более не выступала с такой смелой позицией.

В другом эксклюзивном материале политолог Камолиддин Раббимов в ходе беседы с Kun.uz подверг критике политику национальной телерадиокомпании Узбекистана и правительства в том, что они не смогли сформировать у узбекистанцев правильное мировоззрение в освещении геополитических вопросов. «В Узбекистане есть информационное развитие, но нет позиции, мировоззренческого развития. Никаких аналитических передач. В обществе много мыслителей, но толку от них нет. Самая большая проблема Узбекистана — геополитическая осторожность… Проведём сравнительный анализ на примере соседнего Казахстана. У него самая длинная в мире граница с Россией — 7500 километров. Но свободомыслие и критический анализ очень сильны на казахстанских телеканалах. Они далеко впереди нас. Не говоря уже о Кыргызстане. То есть, когда в Кыргызстане звучит какая-то критика Путина или Москвы, никто в России не думает, что это какой-то политический заказ из Бишкека», — заявил политолог.

Не остались в стороне и видные предприниматели Узбекистана, активно ведущие свои страницы в соцсетях (мы приводим мнения блогеров, потому что в Узбекистане они зачастую выполняют роль так называемых независимых СМИ — прим. ред.). 23 сентября известный узбекский предприниматель, основатель сети супермаркетов Korzinka Зафар Хашимов, прокомментировал на своей странице в соцсетях заявление главы Национального антикоррупционного комитета России Кирилла Кабанова, который в своём Telegram-канале днем ранее объявил: для выходцев из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана предлагается сделать обязательным прохождение воинской службы, а в ином случае предложил лишать их и их семьи российского гражданства. Переведя фамилию «Кабанов» как «Тонгизов», что имеет негативный оттенок в узбекском языке по отношению к человеку, Зафар Хашимов отметил: такие чиновники проявляют «презрение к нашей независимости, законам и праву нашей страны на защиту своих граждан». «Хотя они (мигранты — прим. ред.) живут и работают там по 10 лет, строят там дома, получают гражданство вместе с семьями и детьми, в России наши соотечественники всё же являются гражданами второго сорта, то есть они остаются гражданами без прав. Легко лишить их и членов их семей гражданства РФ. Это значит, что права наших соотечественников, даже их жизнь для таких людей абсолютно ничего не стоит, — написал он. — Я уверен, что миллионы граждан России поменяли бы свои паспорта на паспорта Узбекистана прямо сейчас», — заключил Зафар Хашимов.

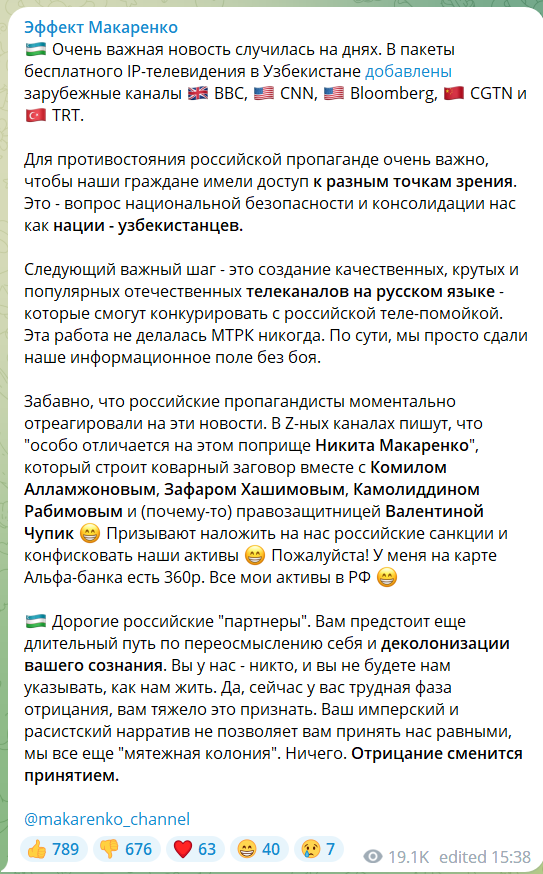

На днях компания UzDigital TV, которая является лидирующим провайдером, предоставляющим услуги платного цифрового телевидения для физических и юридических лиц в Узбекистане, сообщила о добавлении пяти телеканалов, доступных в Ташкенте, Ташкентской и Сырдарьинской областях — BBC World News (Великобритания), CNN International, Bloomberg (США), CGTN (Китай) и TRT Avaz (Турция). До этого компания предлагала узбекистанцам преимущественно российские каналы.

Известный узбекистанский блогер и общественный активист Никита Макаренко считает, что информационная атака на узбекских активистов и заместителя руководителя Администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова совпала по времени с тем моментом, когда Узбекистан начал предпринимать шаги против действия российской пропаганды. «Очень важная новость случилась на днях. В пакеты бесплатного IP-телевидения в Узбекистане добавлены зарубежные каналы BBC, CNN, Bloomberg, CGTN и TRT. Для противостояния российской пропаганде очень важно, чтобы наши граждане имели доступ к разным точкам зрения. Это вопрос национальной безопасности и консолидации нас как нации — узбекистанцев», — пишет блогер в своём Телеграм-канале. По его мнению, российским «партнёрам» предстоит ещё длительный путь по переосмыслению себя и деколонизации сознания. «Вы у нас — никто, и вы не будете нам указывать, как нам жить. Да, сейчас у вас трудная фаза отрицания, вам тяжело это признать. Ваш имперский и расистский нарратив не позволяет вам принять нас равными, мы всё ещё «мятежная колония». Ничего. Отрицание сменится принятием… Забавно, что российские пропагандисты моментально отреагировали на эти новости. В Z-ных каналах пишут, что «особо отличается на этом поприще Никита Макаренко», который строит коварный заговор вместе с Комилом Алламжоновым, Зафаром Хашимовым, Камолиддином Рабимовым и (почему-то) правозащитницей Валентиной Чупик», — пишет Макаренко.

2 ноября Telegram-канал Asia Today опубликовал статью под заголовком «Откровенная русофобия в информационном поле Узбекистана», в которой автор обвиняет заместителя руководителя администрации президента Узбекистана Комила Алламжонова, СМИ и блогеров в развязывании «агрессивной кампании» против России. «Алламжонов — одиозный персонаж узбекской политики, который известен своей русофобской позицией и отрицательным отношением к проводимой Россией специальной военной операции», — говорится в статье. Telegram-канал утверждает, что «сразу после встречи с представителем Государственного департамента США подконтрольные Алламжонову СМИ и блогеры развязали агрессивную компанию и начали публиковать не просто критические материалы, а откровенно русофобские тексты и сюжеты».

В последнее время также наблюдается увеличение количества новых сайтов, Telegram- и YouTube-каналов на узбекском языке, в которых критике подвергаются не только лица, выступающие против российской пропаганды, но и узбекоязычные средства массовой информации. «Главный информационный рупор Госдепа, издание Kun.uz, продолжает делать отчаянные попытки формировать общественное мнение в Узбекистане по ситуации Украины. Но с каждой токсичной публикацией читатели лишний раз убеждаются, как яро редакция обслуживает интересы своих западных хозяев», — пишет русскоязычный Telegram-канал Sharmanda Uz, направленный в основном на узбекоязычный сегмент.

Спустя немного времени вторжения России в Украину ряд узбекских блогеров призвал правительство Узбекистана запретить в стране вещание российских телеканалов. Тогда известный журналист и блогер Эльдор Асанов заявил, что Кремль пытается взять под контроль узбекские издания, очерняющие «военное вторжение» против Украины, назвав это «омерзительной атакой».

Но пока что власти Узбекистана хранят молчание относительно «атак российских Telegram-каналов» на активистов гражданского общества, а также высокопоставленного чиновника администрации президента Комила Алламжонова.