Несколько скромных газет и даже 24-страничный глянцевый журнал всё ещё можно раздобыть на рынке детской печати в Таджикистане. В мире высоких технологий, гаджетов, Instagram и YouTube таджикистанские издатели продолжают выпускать детские печатные СМИ на трёх языках — таджикском, русском и английском — и предлагают своей аудитории довольно странный контент в непривычном для современных детей формате. О том, что журналисты в Таджикистане рассказывают своей юной аудитории, написала медиакритик «Нового репортёра» Ниссо Расулова, которая прочитала пять детских газет и журналов от корки до корки.

В конце прошлого года таджикский журналист Абдувохиди Зевар, сотрудник детского журнала «Чашма» в издании Nuqta.tj, неожиданно поднял тему, связанную с детскими изданиями в республике — вернее, с их печальным положением. В принципе, многие пользователи Сети тогда с удивлением узнали, что детские газеты и журналы в Таджикистане всё ещё существуют, причем их не так мало, как кажется. «В Таджикистане более 1,7 миллиона школьников (по официальным данным — два миллиона, прим. ред.), и для них издаётся около 26 наименований республиканских газет и журналов, — пишет Абдувохиди Зевар. — Наряду с частными газетами, издающимися для школьников общеобразовательной школы и имеющих большую популярность, можно назвать «Зангўла», «Навниҳол», «Гул-гул», «Гулчин», «Сомониён», «Ворисони Сомониён», «Чашма», «Афсонаҳо», «Боғи дониш», «Субҳи дониш», «Гунчаҳои умед», «Парвин», «Пайрав», «Бойчечак», «Уқувчилар», «Устоз», «Замондош», «Офтобак». Все они издаются регулярно и в той или иной степени доступны школьникам».

Несмотря на такое разнообразие газет и журналов, Абдувохиди Зевар отметил в своём материале, что 99 % школьников эти издания не читают, специалисты работать в отрасль не идут, цены на расходный материал растут. Автор даже рассуждал о принудительной подписке на детские издания — впрочем, ограничивался рекомендациями заставить покупать газеты не семьи детей, а школы, где они учатся. На контенте изданий Абдувохид Зевар подробно не останавливался, но опасался, что в редакции могут придти непрофессионалы, которые станут «навязывать псевдорелигиозные, коммерческие или пагубные для здорового общества идеи».

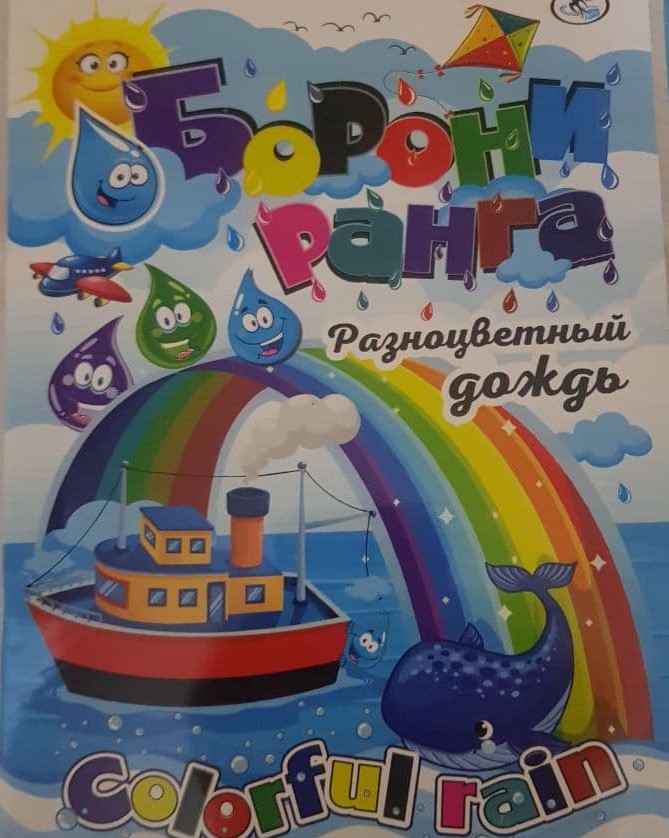

О том, что дети должны находить в XXI веке «правильные» идеи именно в детской печатной прессе, говорят и коллеги Абудохида Зевара. Например, на последней странице цветного глянцевого 24-страничного журнала «Борони ранга» («Разноцветный дождь»), который выходит один раз в три месяца или даже один раз в полгода (как повезёт), опубликован целый текст в назидание родителям: «Если вы хотите, чтобы ваши дети стали примерными учениками, образоваными и умными, с ними нужно заниматься. С помощью этого журнала вы можете играть с ними, объяснять, а интересные картинки помогут дать знания и помочь увидеть красоту окружающего мира» (перевод с таджикского языка автора).

Этот журнал состоит из нескольких секций, по сравнению с другими местными изданиями он ярко проиллюстрирован и распечатан на бумаге чуть лучшего качества, чем все остальные детские СМИ. Впрочем, стиль его — это всё равно упрощённая версия «Весёлых картинок», на которую добровольно подписывались семьи советских детей более 30 лет тому назад. Стоимость журнала в рознице 25 сомони ($2,5), за эти деньги аудитория найдёт развивающие игры, головоломки, ребусы на трёх языках — таджикском, русском и английском. Для местных печатных изданий цена в $2,5 считается высокой, но она обусловлена качеством печати, которое влетает издателям в копеечку.

Первая публикация в журнале — сказка-ребус про тучку, которая поливала дождём сначала мальчика, потом собаку, кошку и девочку, а затем поняла, что надо поливать грибы, ягоды и цветы. На месте героев — рисунки, ребёнок должен назвать их и вписать верное слово. На следующей же странице после тучки авторы обращаются к своей аудитории: «Назовите планеты солнечной системы», чуть дальше задают ещё вопрос: «Сколько стран Азии ты знаешь?» Похожие головоломки, загадки и задачи авторы предлагают аудитории и в других секциях журнала. Кстати, ответов на них в издании нет.

На фоне «Разноцветного дождя» газета «Зангўла» («Колокол») в серо-синих цветах смотрится совсем тускло. Эта газета состоит из двух страниц — четырёх полос, она издаётся с 1999 года. Несмотря на то, что на дворе лето, на первой полосе выпуска, который доступен к продаже, всё ещё речь идёт про Навруз, который республика отметила 21 марта. В статье мелким шрифтом детям рассказывают о том, как праздник справляют в Таджикистане и других странах, какие традиции и обычаи его сопровождают, и дают на всякий случай точный график часов наступления дня весеннего равноденствия. Здесь же опубликованы и стихотворения про дружбу и цветущую весной зелень. Внутри газеты — текст про полезные свойства воды, статья про то, как важно уважать старших, материал о том, почему Луна не падает на землю, и рассказ про далёкую Африку. Из-за низкого качества печати иллюстрации (стоковые фото из интернета), которыми оформлены материалы, рассмотреть трудно. Тем более что все они очень маленького размера, особенно по сравнению с тектами газеты.

На обложке ещё одного 16-страничного цветного журнала «Офтобак» («Солнышко») тоже всё ещё изображена ранняя весна: мальчик играет на дудочке, вокруг расцветают цветы и летают ласточки. В первой публикации авторы рассказывают про павлина так, будто бы эту птицу дети в Таджикистане не то что не видели ни разу в жизни, но и представления не могут иметь, как она выглядит. На эту историю издатели тратят целых три первых полосы журнала, потому что дублируют один и тот же текст на таджикском, русском и английском языках.

После павлина «Офтобак» приступает к головоломкам, ребусам и задачам: «Одна собака сытая, другая — полусытая и третья — очень голодная. Хозяин собак бросил им одно яблоко. Скажите, какая из собак съест это яблоко?». Затем журналисты рассказывают аудитории о том, почему животные впадают в зимнюю спячку, и о том, какие деревья долбит дятел, после чего опять задают вопрос: «Я живу недалеко от школы, каждый день пешком я иду в школу, и на это уходит 12 минут. Если в школу я буду ходить с братишкой, сколько минут я потрачу на то, чтобы дойти до школы и вернуться домой?» Ни на этот, ни на предыдущий вопрос ответов «Офтобак» не даёт.

Очень близкое по содержанию и оформлению к журналу «Офтобак» — издание «Булбуллкон» («Соловушки»). Оно тоже издаётся на трёх языках, выходит на 16 страницах и говорит о животных. Вот содержание одного из выпусков, который можно было найти в продаже в конце мая 2021 года:

- стихотворение про снегопад;

- рассказ про прогулку двух мальчиков с папиным биноклем;

- стихотворение про этикет за столом;

- рассказ про целебные свойства одуванчика;

- текст про то, почему человек чихает;

- детский анекдот.

И, наконец, четырёхполосная газета с поэтическим названием «Навниҳол» («Новые саженцы»). На прилавке её трудно будет отличить от взрослых изданий: это обычная газета формата А3 с четырьмя колонками текста на первой же полосе. В этих колонках помещаются два материала на таджикском языке: один про то, как работают моторы и какими они бывают, другой — про то, как работает человеческий желудок. Следом «Новые саженцы» в рубрике «Кадбону» («Хозяюшка») учат девочек готовить картофельное пюре с грибами, далее — опять рассказы про животный мир, текст про планеты солнечной системы и история 19-летнего футболиста Мейсона Гринвуда. Звершается этот выпуск отрывком из книги «Приключения Тома Сойера» на таджикском языке.

Что характерно — все пять СМИ не указывают в выходных данных даты выпусков, ограничиваясь лишь номерами. По признанию самих же издателей, стабильно выпускать свои газеты и журналы им не удаётся. Возможно, поэтому они стараются избегать информационных поводов и публиковать точные даты выпусков. Кроме того, все пять изданий не указывают возраст аудитории, на которую рассчитан контент, хотя определить его даже родителям будет достаточно сложно. Тем более это будет сложно сделать самим детям и подросткам, потому что авторы, несмотря на свои языковые версии, говорят с ними на абсолютно разных языках.