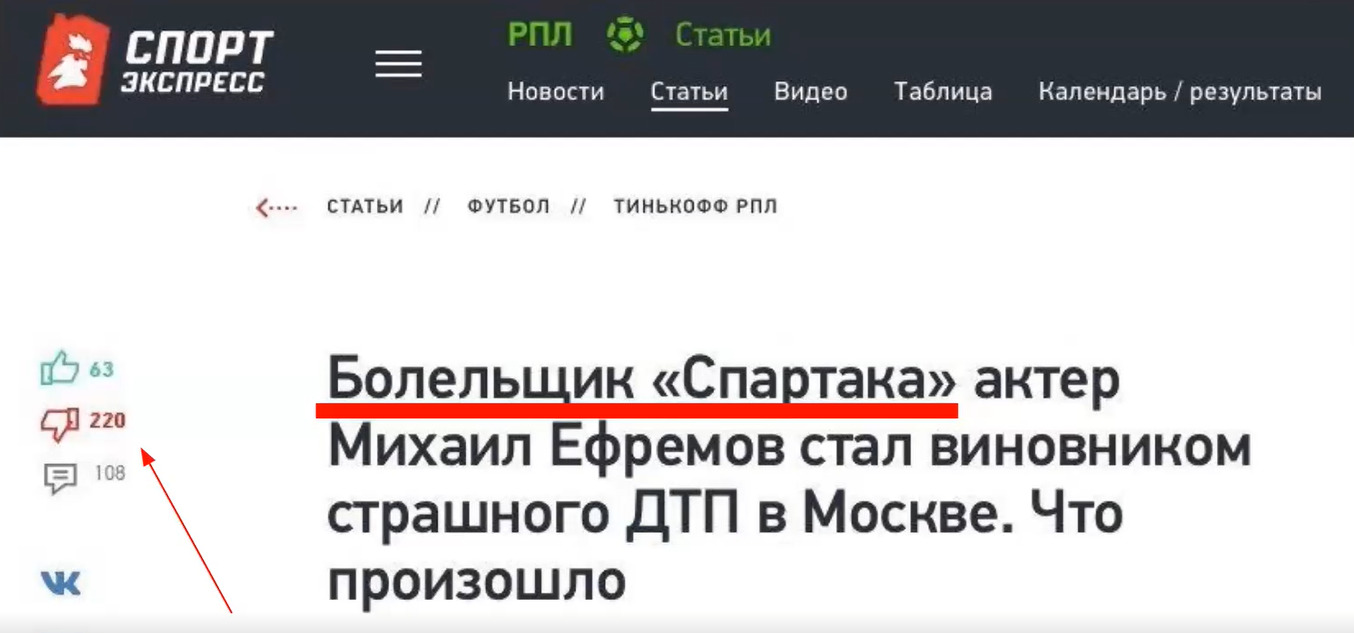

Посмотрите на эти две фотографии. Кажутся ли они вам объектами авторского права? Если вы захотите их опубликовать у себя, будете ли вы искать автора и спрашивать его согласия или попытаетесь найти эти же изображения без водяных знаков? Ещё более странный вопрос: готовы ли вы платить за использование этих фотографий на страницах вашего сайта или газеты?

Если вы ответили на все вопросы «нет», рекомендуем вам посетить онлайн-тренинг по авторскому праву, который пройдёт 9 июля 2020, начало в 16.00 по времени Алматы. Это вторая часть тренинга, который проводит медиаюрист Светлана Кузеванова.

Коротко о том, что было в первой части, и как это применимо к СМИ и работе журналиста

Основные понятия авторского права — автор, презумпция автора, объект авторского права, правообладатель, личные неимущественные и имущественные права, передача авторских прав, исключительные и неисключительные имущественные права авторов, авторский договор, три обязательных условия авторского договора (передаваемые права, срок и территория, сумма вознаграждения); авторское вознаграждение; случаи, когда авторское произведение можно использовать без согласия автора или правообладателя и без выплаты авторского вознаграждения, срок действия авторских прав. Посмотрите, пожалуйста, закон РК об авторском и смежных правах.

Редакции СМИ, с одной стороны, публикуют тексты и фотографии, выдают в эфир или транслируют по кабелю аудиовизуальные произведения — права на это передают им журналисты, фотографы, авторы, сценаристы и режиссёры, операторы по договору. Чаще всего штатные работники подписывают трудовой договор, а привлечённые авторы — договор на оказание услуг, и мы рекомендуем предусмотреть как в трудовом договоре, так и в договоре на оказание услуг положения о передаче имущественных авторских прав. Отдельного авторского вознаграждения за это не предусмотрено, однако авторы оставляют за собой неимущественные авторские права — права на авторство и другие. Штатные работники получают за это заработную плату, привлечённые авторы — гонорар.

С другой стороны, иногда редакции СМИ используют фотографии, тексты и аудиовизуальный контент, который произведён не собственными штатными сотрудниками или привлечёнными авторами, а совсем другими людьми, абсолютно незнакомыми вам. Что делать в этом случаe? Можно или нельзя публиковать? Если можно, то как правильно публиковать?

Вокруг авторского права и медиа много мифов.

Миф № 1: новости — не объект авторского права. Не совсем так. Чаще всего законы содержат положение о том, что «сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер, не относятся к объектам авторского права. Газетные статьи, как и рекламные объявления, телерадиопрограммы и фильмы — объекты авторского права.

Миф № 2: если указан копирайт, то претензии авторов или правообладателей по поводу незаконного использования незаконны. Указание копирайта не освобождает вас от получения согласия автора и(или) правообладателя на использование его произведения. Копирайт — это указатель для вас, кто автор или правообладатель, не более.

Миф № 3: указание источника заимствования (например, другой сайт) и ссылка на него спасает от претензий авторов и правообладателей. Нет, никогда. Этого не достаточно для решения вопроса использования объектов авторского права. Нужно искать автора или правообладателя и договариваться или быть уверенными в том, что вы используете авторское произведение без согласия и выплаты вознаграждения правомерно.

Миф № 4: некоммерческое использование авторского произведения спасает от претензий. Это не так. Цель использования неважна по закону для определения того, есть нарушение авторских прав или нет в каждом конкретном случае. Наказание последует вне зависимости от цели использования, поэтому на некоммерческое использование нельзя ссылаться как на основание для свободного и безопасного использования чужих произведений.

Миф № 5: в интернете если не всё, то почти всё свободно для использования.

Нет, огромное заблуждение. Другая разновидность этого мифа — всё, что публикуется в социальных сетях или в интернете, — общественное достояние, поэтому всё можно использовать свободно. Нет, нет и ещё раз нет. Общественное достояние — это когда срок охраны авторского права истёк (он составляет 70 лет, как правило). И ещё одна разновидность этого мифа: интернет — это место, открытое для свободного посещения, значит, можно свободно воспроизводить всё без согласия авторов и(или) правообладателей и выплаты вознаграждения.

У каждого текста или фотографии, видео есть автор. И чаще всего, когда речь идёт, например, об общедоступном тексте в блоге или на веб-сайте, вы можете использовать его только если:

- предполагаемое использование предусмотрено общей лицензией, предоставленной через веб-сайт;

- использование предусмотрено ограничениями или исключениями из авторского права; или

- вами получено разрешение на предполагаемое использование.

Возвращаемся к нашим фотографиям. Обе фотографии — объекты авторского права, имеют авторов и продаются в фотобанках depositphotos и dreamstime. За использование этих фотографий необходимо заплатить через портал или другим способом получить согласие автора или правообладателя, обсудить возможность использования.

Несколько рекомендаций от Светланы Кузевановой для казахстанских медиа и журналистов:

- В трудовых договорах иди договорах на оказание услуг указывайте условия перехода авторских и смежных прав на тексты, фотографии или аудиовизуальный контент, который вы создаёте и распространяете.

- Пользуйтесь услугами фотобанков, делайте фотографии сами, привлекайте своих фотографов, не используйте фотографии, которые доступны через поисковые системы.

- СМИ уязвимы и как правообладатели, и как нарушители авторских прав. Не используйте контент, опубликованный в другом СМИ, без согласования с редакцией, всегда указывайте авторов текстов и фотографий.

- Все переговоры об использовании чужих фотографий, текстов и аудиовизуального и другого контента должны быть, по возможности, в письменной форме. Есть важная оговорка в законе РК «Об авторском и смежных правах»: авторский договор об использовании произведения в периодической печати может быть заключён в устной форме.

- Внимательно читайте политику использования материалов на сайтах и в социальных сетях. Публикация текста или фотографии в открытом аккаунте не означает возможность их републикации для всех и везде.

- Обращайте внимание на условия свободного использования авторских произведений, указанных в законе, — для цитирования, обучения и других целей.