С 30 июня в Казахстане стал вещать новый канал «Абай ТВ». Министр информации и общественного развития Аида Балаева заявила, что это «нишевый канал, посвящённый богатству и наследию отечественной культуры». «Абай ТВ» входит в ТРК «Казахстан». О предыстории и первых днях нового телеканала рассказывает медиакритик «Нового репортёра» Газинур Гиздатов.

Культура до культуры

У культурной тематики на отечественном телеэкране своя непростая ретроспектива, которую стоит вспомнить. Ещё 10 лет назад на каждом казахстанском канале были собственные передачи, посвящённые культурному прошлому и настоящему. Все они имели немногочисленную, но преданную аудиторию. Передачи о культуре были разные по уровню, существовали, как правило, недолго, исключительно на спонсорские деньги и растворялись в небытии. Некоторые из них больше предлагали пафосные эпитеты, набор клише под заклинания учёных «этот персонаж — наш человек».

На этом фоне захватывали фундаментальным и критическим уровнем осмысления происходящего в культуре «Времён связующая нить» Мурата Ауэзова («Хабар») и «Открытая Азия» Ауэзхана Кодара («Тан»). Из других эксклюзивных запомнился «Чердак» на телеканале «Астана», в котором телезрителю предлагались местные образчики постмодерновой культуры или казахстанская культурпродукция в необычной упаковке. Конечно же, наиболее зрелищными и профессиональными были монументальные документальные сериалы «Хабара» и «Ел Арны» об историко-культурном наследии «Линия судьбы» (продюсерские центры GALA TV, «Медиазавод»).

В тех давних документальных фильмах были бесспорные по своей значимости имена для всего Казахстана. Привлекала попытка показать не биографию, а само становление человека, неважно — писателя, художника, учёного. Именно в них, в передачах «Линии судьбы», могли прозвучать самые серьёзные, неангажированные мысли о времени и о себе. Совсем не устарела одна из фраз казахстанского режиссёра Серика Апрымова. Она скорее даёт понимание современного в казахстанском искусстве: «Исчезла атмосфера». Ещё радикальнее тогда оценивал ситуацию казахстанский культуролог Ауэзхан Кодар, говоривший, что «казахстанская культура — это плод, возросший в тепличных условиях демагогической новой общности — советского народа, и потому абсолютно лишённый самобытного культурно-созидающего пафоса».

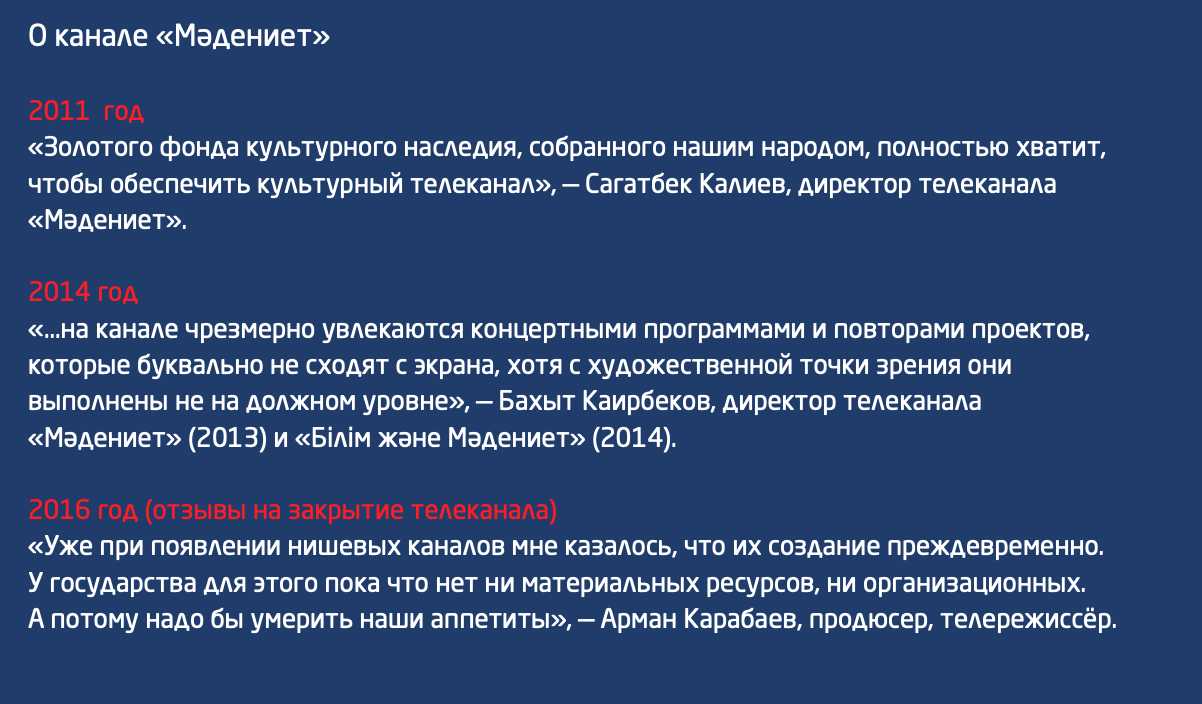

С 2011 года начал свое вещание канал «Мәдениет», в основном это были передачи на казахском языке о традиционных музыкальных и сценических культурных формах: «Ақсарай», «Сол жылдар», «Өркениет», «Қылқалам» и «Сахна». Канал о культуре, помимо этого, успел выпустить масштабные по форме проекты: документальный цикл фильмов об Абае, 10-серийный цикл «Қазақ даласының құпиялары», которые до сих пор встречаются в сетке вещания других каналов.

В 2014 году канал «Бiлiм» слили с «Мәдениет», и в таком виде «Білім және Мәдениет» («Знание и Культура») просуществовал свои лучшие четыре года почти до конца 2016 года. Медиапродукция нескольких продюсерских центров стала основой канала о культуре с передачами «Первые», «Казахстан: вчера, сегодня, завтра».

К бесспорным последним удачам того канала нужно отнести документальный цикл «Портреты заговорили» («Медиазавод»). Впервые на нашем телевидении рассказывали об актёрах не просто с любовью, а фактами творческой биографии, передача о Лидии Каден здесь запросто соседствовала с монологами Разии Хасановой, фильм о Серике Нарымбетове шёл вслед передаче о Чингизе Капине.

Цитаты Егемен Қазақстан, Central Asia Monitor

Потом этот телеканал в линейке Агентства «Хабар» вошёл в «Kazakh TV», потеряв по дороге всё, что можно, в том числе базовые циклы «Личность», «Этнокультура», «Искусство» и другие. То, что осталось, трудно отнести к полноценному телепредставлению казахстанской культуры.

Реинкарнация забытого

На фоне такого грустного прошлого и COVID-19 неожиданно для всех появился «Абай ТВ». Название многообещающее и ко многому обязывающее. Судить только по первым дням невозможно, особенно в ситуации, когда отсутствовала проговорённая внятная концепция нового канала. Было торжественное открытие с чиновниками и министрами. Все почему-то больше говорили о неоспариваемом — о значении Абая в культуре Казахстана, чем о требуемом — о казахстанской культуре в её телепроявлении. Можно предположить, что в эти дни телезрителям несколько кощунственными показались наигранные уверения в необходимости вспомнить о культуре. Возник риторический вопрос: а зачем было о ней забывать?

Кстати, формируемая на глазах сетка вещания нового канала до боли знакома по «Мәдениет» — практически с теми же персонажами театрального и художественного мира 20-летней давности. Далее на канале последовательно представили телеверсию концерта в Нур-Султане в честь 175-летия поэта от 21 января и телеверсию эссе-вечера «Абайдан аманат», запись концерта от 26 февраля, где Абай явно утонул в патоке красивых слов. Современные образчики казахстанского искусства, в том числе в его телеверсиях, обнаруживают глубинное сходство с советским соцреализмом: тематическая прямолинейность, назидательный и пафосный характер, иногда даже свободу от вкуса.

Затем в сетке канала были незамысловатые, но серьёзные беседы о культурном житье-бытье — «Сарасөз», с очень, на взгляд художников-оформителей, богатым интерьером, искусственным камином и ненавязчивой звуковой подкладкой. Сюда же была включена беседа с министром культуры и спорта Актоты Раимкуловой. Беседа, несмотря на камерный характер передачи, больше смотрелась отчётом по культурным достижениям последних лет. Наверное, многие кинозрители из Казахстана удивятся, узнав, что вписанные в государственную программу «Рухани Жангыру» и многажды раскритикованные историками и искусствоведами фильмы «Казахское ханство» и «Томирис» — это тоже средства сохранения культурного кода. Этим понятием чиновники уже научились свободно, но не всегда уместно оперировать. Далее последовали беседы с артистами и певцами, которых мы традиционно видим на других казахстанских каналах. Эксклюзива не случилось.

Скромность и простота первых дней извинительны. В телепередаче «Мәдениет жауhарлары» пока элементарно повторили то, что было сделано в разные годы в докарантинную эпоху. Все слова и оценки верные, но культура не должна быть повёрнута только лицом в прошлое. На канале «Абай ТВ» хотелось видеть не только уже зафиксированные образчики традиционной и классической культуры (и не в нафталиновом их предъявлении), а, конечно, современную культуру во всех её проявлениях. Ведь она у нас есть.

Появятся ли на «Абай ТВ» новые смыслы? Ведь сам поэт призывал к духовному поиску себя в своём времени. Пока же мы видим только то, какой казахстанскую культуру хотела бы видеть власть.

PS. Вот так сейчас выглядит сайт нового телеканала. На странице в YouTube материалы из информационных программ телеканала QAZAQSTAN. Наверное, можно сделать ссылку на то, что это новый проект, но зачем нужно было запускать его, если ничего не готово?