Вечером 7 февраля на окраине села Масанчи произошла драка. Она переросла в беспорядки в нескольких сёлах, где массово проживают этнические дунгане. По данным на 10 февраля 10 человек погибли, более сотни пострадали, повреждены и сожжены дома, магазины, автомобили. «Новый репортёр» мониторил, как медиа рассказывали о событиях в Кордайском районе Жамбылской области.

Прямые эфиры и экстренные выпуски

На казахстанском телевидении последние несколько лет о конфликтах, которые затрагивали межнациональные отношения, либо вообще не говорили, либо очень скупо озвучивали официальные данные. Так было, например, в начале 2019 года, когда в Караганде произошла массовая драка с участием людей разных национальностей.

О драке в Масанчи оперативно 7 февраля в своем Twitter написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он же назвал этот конфликт бытовым.

В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 7, 2020

8 февраля утром прошла пресс-конференция, позже президент сделал официальное заявление, опять же в Twitter писал о принимаемых мерах и отвечал на обращения. В сёлах, где произошел конфликт, начала работать госкомиссия, которая предоставляла информацию.

Государственные телеканалы «Хабар 24» и QAZAQSTAN информировали своих зрителей максимально оперативно. «Хабар 24» следил за развитием событий сразу на нескольких объектах — казахстанско-кыргызской границе, в больнице, отдельная группа снимала работу правительственной комиссии; новости из Кордайского района 8 и 9 февраля передавали с получасовой-часовой периодичностью.

На фоне сообщений о трагических событиях весьма странно выглядел всегда оптимистичный ведущий «Хабара 24» Арыстан Балтин, так и не сумевший отказаться от привычной манеры читать подводки нараспев, как если бы он сидел в студии развлекательного ток-шоу. Такой стиль подачи материала если и приемлем для дневного выпуска, только не в условиях, когда ведущий сообщает о попавших в больницу людях.

В целом, госканалы смогли представить полную картину оперативной работы правительства без эмоций. В материалах с места событий журналисты работали в более свободной форме. Андрей Деменок достаточно чётко изложил всю информацию о работе комиссии, возвращении жителей Кордайского района из Кыргызстана домой, а в конце попытался украсить сообщение рассказом, как местные жители покормили полицейских:

«Сегодня удалось увидеть такую забавную ситуацию, когда сотрудников полиции местные жители кормили пловом. Также нам удалось поговорить с этими людьми. Они говорят, что этот порыв был полной импровизацией — несколько дворов объединились и решили организовать такую акцию. Стоит отметить, что сотрудники полиции светиться на… чтобы их запечатлели видеокамеры, в отличие от местных жителей, почему-то не захотели».

Слова «забавно» и «импровизация» уместны скорее в репортажах о спектакле, но, может быть, журналист именно так это всё и увидел.

Телеканал Atameken Business делал прямые включения как с места событий в Кордае, так и с официальных пресс-мероприятий.

«31 канал» вышел в субботу (8 февраля) с двумя экстренными выпусками, посвящёнными событиям в Масанчи и Сортобе.

На «Первом канале Евразия» по субботам в прямом эфире выходит программа «Главная тема», 8 февраля она была посвящена контактным зоопаркам. О событиях в Кордайском районе рассказывали в итоговых информационных программах. Подробнее об этом можно прочитать в традиционном мониторинге.

Официальная и собственная информация

Одними из первых о конфликте и погромах в сёлах Масанчи и Сортобе рассказали журналисты агентства КазТАГ. Именно они после заявлений, что ситуация нормализовалась, продолжали писать о происходящем. Председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров отмечает: «Дай Бог, чтобы всё это утряслось, вам (агентству КазТАГ — ред.) спасибо, что вовремя вчера написали эту информацию, и благодаря вашей информации ОМОН и вот эти военные, они все приехали и взяли ситуацию под контроль».

Официальные структуры в эти дни постоянно предупреждали журналистов об уголовной ответственности за распространение «заведомо ложной информации». Информационные сайты Tengrinews, Informburo.kz и многие другие во всех своих публикациях делают ссылки на официальные источники.

Портал «Vласть» отправил в сёла своих корреспондентов и подготовил большой материал с разными участниками конфликта. В сёлах работают и следят за ситуацией корреспонденты «Радио Азаттык».

В социальных сетях о событиях в сёлах в постах и видеосообщениях рассказывал предприниматель и блогер Азамат Ергали.

Межэтнический или бытовой конфликт?

В официальных сообщениях конфликт был назван бытовым. И многие медиа постарались максимально исключить из публикаций национальности участников ЧП. Так делает, например, агентство Sputnik, которое оперативно и подробно освещает конфликт. Для сравнения — скрин сайта Holanews.kz.

Часть ресурсов сделала акцент на национальном вопросе. К примеру, на брифинге, состоявшемся 8 февраля в селе Сортобе с участием вице-премьера Бердибека Сапарбаева, акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова и представителей ассоциации дунган Казахстана, корреспондент «31 канала» задал вопрос: «В селе Масанчи большинство улиц названы в честь деятелей дунганского происхождения и лишь несколько — казахскими именами. Что вы думаете по этому поводу? Может, это возмутило народ?» В ответ участники брифинга попросили не переводить ситуацию в межнациональную плоскость.

На месте событий вместе с другими журналистами работали и корреспонденты сайта Adyrna.kz. В одном из материалов — «Қордайда қайтыс болған қазақтар туралы неге нақты ақпарат айтылмайды?» («Почему нет точной информации о погибших в Кордае казахах?») — сообщается, что среди погибших в результате столкновений были и казахи. Но в опубликованном официальном списке говорится лишь о дунганах.

В другом репортаже приводятся слова местных жителей-казахов: «»Дүңгендер қазақ тілін оқымаймыз, бізге өз тіліміз керек» дейді» («Дунгане говорят «не будем учить казахский язык, нам нужен свой язык»»). Например, сын избитого аксакала говорит: «Дунгане здесь не подчиняются законам. Они говорят — земля ваша, власть наша. Даже в школах дунганские дети, оказывается, говорят: «Нам не нужен казахский, не будем его учить, нам нужен свой язык, математика и всё». Они всячески нарушают законы, но всегда выходят сухими из воды».

В материале «Шыңжаңдық дүнген: Дереу қазақтардан кешірім сұраңдар!» на сайте Qamshy.kz приводится анонимное мнение жителя Синьцзяня, дунганина по национальности. «Как можно понять ваше поведение, вы избили 70-летнего аксакала, более того — напали на полицейских, стреляли в казахов. Вы живёте на казахской земле более 100 лет, и это ваша благодарность? За это время выучили другие языки, но не казахский. Если вы ещё верите в Бога, немедленно попросите прощения у казахов. Это ошибка с вашей стороны, вы опозорили дунган».

Комментарии и попытки аналитики

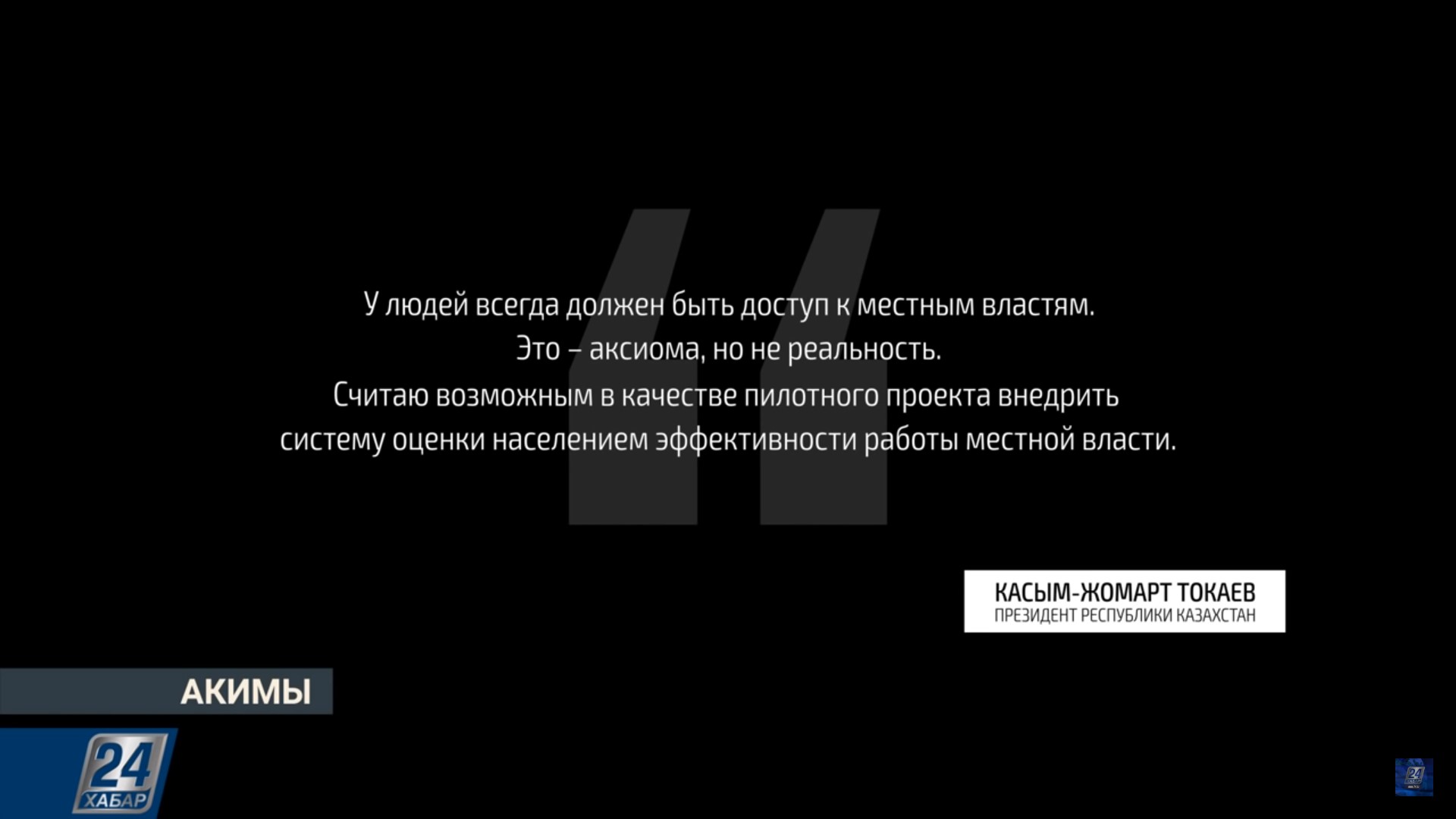

Что стало причиной массовых беспорядков в Масанчи, сейчас выясняет специальная комиссия. Медиа после ЧП были очень осторожны в комментариях. В итоговой программе Apta телеканал QAZAQSTAN привёл мнение политолога Ерлана Саирова о необходимости уважительного отношения граждан к законам страны проживания. На «Хабаре» теме ЧП в Кордае посвятили «Большую неделю».

С политическим обозревателем Газизом Абишевым говорили Айгуль Садвокасова, руководитель центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в ЦАР, Ахмет Мурадов, депутат Мажилиса парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана, Елнур Бейсенбаев, председатель молодёжного крыла Jas Otan и политолог Уразгали Сельтеев.

Политолог Досым Сатпаев высказал мнение («Межнациональный конфликт — следствие общей социальной напряжённости в стране») в Instagram, его использовали многие медиа. Государственные СМИ опубликовали комментарии актёра Асанали Ашимова, спортсмена Акжурека Танатарова, депутатов Геннадия Шиповских, Сауытбека Абдрахманова, Дархана Мынбая, все они касались важности дружбы народов.

Мажилисмен Артур Платонов посвятил событиям в Кордае часть «Портрета недели» на КТК.

Он использовал заявление Токаева, комментарии руководителей ведомств с хронологией событий и подробностями о работе госкомиссии шли одним потоком, без комментариев ведущего. Платонов акцент сделал на личностях провокаторов — правда, подал это в виде риторических вопросов к телезрителям: «Вы как полагаете, дорогие телезрители? Кому выгодно умело, профессионально добиваться эскалации хулиганских действий, чтобы они перешли в массовую драку? Не понимают провокаторы возможных последствий или отлично понимают, потому так и действуют, расчётливо, осознанно? И кому это всё выгодно?» Тему завершили опросом людей на улицах и фрагментом мультфильма, где сгорают до чёрной соломки спички.

О том, что во всех инцидентах, подобных Кордайскому, есть признаки межнационального конфликта, говорит Жанузак Аким, президент Международного института развития человека в своей статье на портале Abai.kz «Елдің иесі де, киесі де қазақ» («И хозяева этой земли, и её святыня — это казахи»). «Причины межэтнических конфликтов: Казахстан до сих пор остаётся страной с неопределённой национальной идеей и идеологией; наша власть не говорит на государственном языке, и мы остаёмся страной-манкуртом; Ассамблея народа Казахстана не имеет никакого авторитета…» Главный редактор и учредитель газеты «Қазақ үні» Казыбек Иса убеждён, что все такие конфликты начинаются на бытовом уровне, но перерастают в межнациональные.

Вокруг событий в Масанчи было множество фейковой, непроверенной информации. Так, например, пользователи Twitter связали погромы с коронавирусом. Больше о слухах и их разоблачении — в материале Factcheck.kz.

Мониторинг показал, что открытость власти даёт медиа возможность оперативно делать свою работу. Обеспеченность техникой, собственные корреспонденты в регионах позволяют государственным СМИ быстрее и объёмнее реагировать на ЧП. Однако постоянные предупреждения об уголовной ответственности за распространение слухов вынуждают медиа быть очень осторожными в своих материалах (иногда в ущерб качеству).

У медиа Казахстана нет единой политики, как освещать конфликты, в которых участвуют люди разных национальностей; в одних материалах они не упоминают об этом, в других — подчёркивают этническое происхождение. В таких конфликт-чувствительных темах не всегда возможна или уместна оперативная аналитика. Но, возможно, медиа будут возвращаться к теме, чтобы разобраться в причинах и следствиях событий в Масанчи.

Мониторинг проводили Ольга Каплина, Анар Бекбасова, Назира Даримбет, Ольга Королёва, Жанибек Нурыш. Главное фото — «Радио Азаттык».

Да и режиссура программы хороша. Вот, например, как ведущий показывает отсутствие уличного освещения во дворах города Рудного: зритель видит кромешную тьму и только угадывающиеся очертания дома.

Да и режиссура программы хороша. Вот, например, как ведущий показывает отсутствие уличного освещения во дворах города Рудного: зритель видит кромешную тьму и только угадывающиеся очертания дома. Эти экспромты, некоторые из которых, конечно, заранее подготовлены, хороши для зрителя, уставшего от «говорящих голов», вещающих о «реализациях государственных программ по улучшению чего бы то ни было». В этом новаторство: «Акимы» — это взгляд на городки, вверенные госуправленцам, с нижней палубы. Ниязов и компания не создают видимость облечённых властью ревизоров с длинными аббревиатурами в визитках. А юмор и добрая ирония весьма кстати: они подчёркивают серость маленьких городов и лиц местного чиновничества и прекрасно дополняют приветливость простых жителей. Интересно, что горожане не выглядят в программе статистами и электоральными киборгами. Они в «Акимах» — соль земли, люди с чувством собственного достоинства и требованиями, с будничным юморком размышляющие о нынешних и предыдущих акимах, словно о меняющейся погоде.

Эти экспромты, некоторые из которых, конечно, заранее подготовлены, хороши для зрителя, уставшего от «говорящих голов», вещающих о «реализациях государственных программ по улучшению чего бы то ни было». В этом новаторство: «Акимы» — это взгляд на городки, вверенные госуправленцам, с нижней палубы. Ниязов и компания не создают видимость облечённых властью ревизоров с длинными аббревиатурами в визитках. А юмор и добрая ирония весьма кстати: они подчёркивают серость маленьких городов и лиц местного чиновничества и прекрасно дополняют приветливость простых жителей. Интересно, что горожане не выглядят в программе статистами и электоральными киборгами. Они в «Акимах» — соль земли, люди с чувством собственного достоинства и требованиями, с будничным юморком размышляющие о нынешних и предыдущих акимах, словно о меняющейся погоде.