Новости на «Алау ТВ»: Тунберг, Ленин и бревно

Региональное телевидение загадочно для жителей казахстанского «центра», как НЛО. Кто-то его видел, и зачем-то оно, наверное, есть. Но готов утверждать: для жителей областных городов и районов местные телеканалы — один из важных способов ощутить «малую родину». Начав смотреть выпуск новостей костанайского телеканала «Алау», я побывал в шкуре местного жителя, для которого истории о чиновниках в духе «ленинских рассказов» — часть родного культурно-информационного ландшафта.

Грета разочаровалась бы

Выпуск новостей от 3 октября костанайского телеканала начался с бенефиса главы области Архимеда Мухамбетова.

Аким появился в первом же сюжете о награждении учителей в преддверии их праздника с поздравлением со сцены. Затем стал главным героем второго сюжета о высаживании сосен-берёз вместе со школьниками.

И вроде бы вёрстка новостного выпуска, как все «девяностые» и «двухтысячные» учили наших профи в западных ТВ-школах, сделана по науке: два сюжета, оба про школу и про акима, составляют тематический блок. Вопрос, почему этот блок оказался самым первым и важным в выпуске, я поднимать не буду. Я ничего не знаю об аудитории новостей «Алау», а барахтаться в области догадок не хотелось бы. Гораздо интереснее, что из себя представлял второй журналистский материал этого самого важного 3 октября 2019 года информационного блока.

«Аким области Архимед Мухамбетов и градоначальник Костаная Кайрат Ахметов провели сегодня «экочас» в средней школе № 29. Такая акция проходила сегодня по всей республике, — подводил к репортажу ведущий. — В рамках экокампании руководители вместе с учащимися высадили саженцы берёз и сосен во дворе новой школы. Практическая работа по посадке деревьев стала весьма познавательной, так как глава региона и города с большой ответственностью подошли к уроку на свежем воздухе».

И разве не понятно тебе уже сейчас, простой костанайский зритель: сюжет будет не об экочасе, а о том, как руководитель региона и градоначальник проявили большую ответственность?!

И Грета Тунберг, ставшая за несколько минут выступления в Нью-Йорке самой обсуждаемой экоактивисткой планеты, без сомнения, восхитилась бы Мухамбетовым и Ахметовым, посмотри она первые секунды сюжета от 3 октября на «Алау ТВ». Двое чиновников выделили в плотном рабочем графике время и приехали к школе № 29 города Костаная.

Вот простому костанайскому зрителю показывают областного госменеджера.

«Деревья сажают предки, тенью пользуются потомки», — говорит аким Мухамбетов на торжественном открытии акции. Как актуально это высказывание именно сейчас, когда дымок информационного взрыва на Саммите ООН по климату ещё не развеялся! Вспомним же слова 16-летней шведской школьницы о предательстве ныне живущими будущих поколений. Не сомневаюсь, что шведке речь акима точно понравилась бы.

Понятно, что никакую Тунберг автор новостного сюжета из Костаная не упоминала. Это разыгралась моя фантазия, окунающая местечковое действо в большой контекст. Но дальнейшие попытки поиронизировать, представив казахстанских акимов идейными сподвижниками шведской прогульщицы, были обречены на провал.

Потому что сюжет костанайского телеканала получился не столько про экологию, сколько про образцово работающих, пример подающих акимов. И никакой завуалированности: цели автора понятны, как транспарант.

«Глава региона рассказал, что с детства родителями был приучен к труду», — раздаётся за кадром голос журналиста Балслу Алекеновой. В кадре в это время — приученный к труду с детства руководитель.

«Занимался уходом за деревьями, плодовыми деревьями. Поэтому имеем практический опыт. Сейчас вспоминаем, как деревья сажать», — в подтверждение слов журналистки признаётся аким области Мухамбетов.

За первые две минуты (при общем хронометраже в две с половиной) журналистского рассказа о событии реплики-синхроны Архимеда Мухамбетова показали четыре (!) раза. Журналистская работа к тому времени начала напоминать старания советских художников, переносящих на холсты легенду о Ленине и бревне.

Репортаж оказался по-настоящему познавательным. По нему можно было судить не только о физических и нравственных потенциях акима области, но и понять иерархические особенности местной короткой вертикали власти: так, акиму города было посвящено чуть больше 20 секунд приближающегося к завершению сюжета. Концентрацию биографической правды при этом автор сохраняла постоянной.

«С лёгкой руки акима города Костаная Кайрата Ахметова и старшеклассников на территории школы появилась новая аллея. Озеленением он также занимается с детства. Поэтому сколько посаженных деревьев было в его жизни — не припомнит», — принялась за нового героя журналист.

«Я считал: много раз. Очень много. У нас как говорят: мы должны сажать деревья, построить дом, естественно, обеспечить семью. Я думаю, это долг каждого гражданина», — подтвердил аким города. Вспомнилась история бразильского фотографа, облетевшая недавно мир: за 20 лет тот высадил больше двух миллионов деревьев. Жаль, автор сюжета не упомянула сей факт. На фоне расчётливого бразильца, тщательно подсчитывающего саженцы, казахстанский аким вполне мог показаться зрителю светилом экологической идеи с по-настоящему чистыми помыслами.

Наконец-то, за 15 секунд до окончания сюжета, наступил долгожданный момент. Пришёл черёд оценить «экочас» и массовке.

«Старшеклассники с гордостью помогали чиновникам в посадке. Для многих это был первый в жизни экоурок», — успела произнести журналист в оставшееся время.

«Надо его посадить с душой, любовью, а потом полить водой. И в будущем оно вырастет», — свободно интерпретировал азы растениеводства десятиклассник Ашим, стоя у тонкого деревца.

Но его вмонтированные в сюжет слова остались формальностью. Отведённое время истекло. На словах казахстанского сверстника Греты неожиданно (неожиданно, потому что нестандартно — на синхронах сюжеты обычно не заканчиваются) появилась заставка новостного выпуска. Занавес.

Снова о «Хабаре»

Чтобы подвести читателя к своей главной мысли, я просто перечислю первые 10 тем сюжетов, которые показывали в тот же день в итоговом вечернем выпуске новостей по главному государственному каналу.

Гибель избитого отчимом ребенка; передача родственникам малыша, родившегося у садистки; годовая статистика преступлений против детей; суицид школьницы; суд над чиновниками по обвинению в хищении средств; изъятие в исправительных учреждениях мобильных телефонов; падение автомобиля в реку; статистика ДТП с автомобилями на иностранных номерах в ЗКО; скорое окончание льготного периода на оформление иномарок — репортаж из Армении; дискуссионный клуб «Валдай» с участием Токаева (только на 16-й минуте!) — и это был репортаж без интонаций «жития святых».

Вы всё ещё хотите жить в стране, «которую показывают по «Хабару»»?! В очередной раз подмечу: телеканал, ставший притчей во языцех из-за своей прямолинейной информационной политики, меняется на глазах. Другое дело, являются ли эти изменения всего лишь мимикрией — вопрос для меня открытый.

Однако факт остаётся фактом: на фоне хабаровского выпуска новостей выпуск костанайского телеканала с первым «школьно-акимным» блоком и эпическим вторым сюжетом в нём кажется карикатурой на новости стран со специфическим пониманием свобод. А рассказ о сажающих деревья чиновниках — записью на глиняных табличках о похождениях древних героев.

Чтобы было понятно: я осознаю сложности работы журналистов в регионах. Но требования к «Алау ТВ» и одноимённому интернет-порталу высоки неспроста.

Потому что у меня не вызывает никаких сомнений: «Алау ТВ» — одно из лучших региональных СМИ в стране, обладающее уникальным опытом создания собственного контента и сильной командой.

Чтобы это понять, стоит посмотреть новостной выпуск целиком и обнаружить признаки большого телевидения: шпигели (короткие стартовые анонсы сюжетов выпуска), стендапы (появление корреспондента в кадре с репликой), понятную вёрстку, рубрикатор (ЧП совершенно оправданно выделены в отдельную рубрику), не плавающий от сюжета к сюжету уровень качества.

И я мог бы придумать множество причин, почему явно небесталанная Балслу Алекенова посвятила большую часть сюжета «об экологической акции» областному и городскому акимам.

Но нужно ли это делать? При желании оправдать можно всё, что душе угодно.

Дела врачей. Мониторинг итоговых ТВ-программ 30 сентября — 6 октября

Главными ньюсмейкерами этой недели в Казахстане стали медики. Ещё не утих скандал вокруг «алматинских врачей», как разгорелся новый: вокруг атырауских. Абсолютно все о них рассказали — и про продолжение первого скандала, и про второй. Но, конечно, подали слегка по-разному и с разными акцентами.

Вторая главная новость недели — поездки Касым-Жомарта Токаева в Ереван и в Сочи. И если одни рассказали об этом только в плане «посмотрите, какие селфи», то другие сделали большие и, честно говоря, довольно скучные материалы.

В мониторинг вошли по традиции итоговые программы телеканалов «Хабар», КТК, «Первый канал Евразия» и QAZAQSTAN.

«Большие новости», КТК

Начался выпуск с комментария министра здравоохранения РК по поводу арестованных в Атырау врачей. Человек, не знакомый с этой историей, первые полторы минуты программы недоумевает: о чём речь? И только потом ведущий, наконец, объясняет нам, что произошло в перинатальном центре на западе Казахстана: оказывается, врачей подозревают в том, что они оставили младенца умирать в холодильной камере.

В продолжение темы — новости по расследованию «дела алматинских врачей». И снова журналисты исходят из предположения, что зрители в курсе основных событий. Например, не отвечают на вопрос: почему якобы жертва врачей Нурсултан Кудебаев вообще попал в больницу? Расплывчатая формулировка «после аварии» не объясняет: что за авария, какие именно травмы у него были? Почему понадобилась операция? Также не вполне ясно, почему видео с пресс-конференции родных погибшего парня было снято мобильным телефоном. Из-за не очень хорошего качества на комментарии спикеров пришлось наложить субтитры, а это отвлекает: обычно всё-таки на пресс-конференциях есть возможность снимать нормальной камерой и использовать нормальный микрофон. Но в этом случае, видимо, что-то пошло не так.

Сюжет про опасные мобильные телефоны (в Казахстане девушка скончалась, получив удар током от своего мобильника) начался добротно и динамично, мастера-эксперты подробно рассказали, как опасны китайские зарядные устройства, некачественные аккумуляторы и так далее. Тем внезапнее был резкий переход на тему руферов, срывающихся с крыш в попытке сделать интересное фото или видео (вроде как — И ЭТИМ мобильники бывают опасны). Потом так же без объявления войны журналист начал рассказывать про влияние электромагнитных волн на организм человека, особенно детей. В общем, материал получился любопытный, но из серии «нальём компот в суп, всё равно в животе всё перемешается».

В этом выпуске программа презентовала новую рубрику «Большой вопрос» — гость в студии. На этот раз ведущая беседовала о проблеме неадекватных детсадовских нянечек с правозащитником Марианной Гуриной.

Маленький бонус от команды «Нового репортёра»: после конструкции «о том, почему» может стоять слово «расскажет», но не «выясняла».

«7 кун», «Хабар»

«Хабар» действительно меняется. Да, пока ещё первым сюжетом выпуска «7 кун» не может быть сюжет НЕ про президента, но вот анонсы уже начинают с других новостей: первой в анонсе на этой неделе стояла история атырауских врачей, которых обвиняют в убийстве новорождённого ребёнка. Но потом ведущий Александр Трухачёв объяснил, почему начал он всё-таки именно с новости про заседание Евразийского экономического совета в Ереване: «Потому что вопросы глобальной безопасности по-прежнему решаются не на кухнях». Логично.

Сам сюжет вначале кажется сделанным по стандартам «хабаровского паркета», но журналист всё же попыталась расцветить его деталями и упомянула, например, про президентские селфи, и на машинах с какими номерами и к кому в Ереване ездил Касым-Жомарт Токаев. А потом и вовсе показала нам бизнесмена, который не может продавать свои товары в России: то есть в сюжете присутствовали не только обычные «большие чины в пиджаках и галстуках», но и некий живой человек со своими проблемами. Которые и пытаются решить в Ереване большие чины в пиджаках и галстуках.

А вот в сюжете про Токаева и «Валдай-2019» никаких «фишек» не было. Сюжет корреспондента представлял собой просто ряд подводок к выдержкам из выступления президента и других спикеров.

«Учитель — не просто проводник в мир знаний, но и маяк духовности и нравственного начала. Опыт, преемственность лучших традиций и новаторские идеи закладывают прочный фундамент самосознания молодёжи». Это — начало сюжета «7 кун» о действительно важных для общества людях, у которых на этой неделе был профессиональный праздник. Журналист сделала о живых педагогах абсолютно канцелярский, пафосный и выхолощенный сюжет. Написанный ворохом штампов: в тексте не было практически ни одного «не заштампованного» предложения, редкий случай даже для «Хабара». А о проблемах учителей было упомянуто вскользь, и то в контексте «а вот сейчас их все решат, уже решают».

В анонсированный блок про «дело атырауских врачей» вошло и «дело алматинских врачей». И хотя на этой неделе родственники умершего парня дали целую пресс-конференцию, «Хабар» осветил только позицию медиков.

Очень странной показалась подводка ведущего к сюжету о том, как прошла «кредитная амнистия». Он назвал эту акцию «по прощению пеней и штрафов по потребительским кредитам и частичному или полному погашению банковских займов за счёт государства» «незаслуженно оставшейся без внимания общественности». Не очень понятно, в какой вселенной эта акция осталась без внимания общественности, учитывая, как активно её освещали в новостях, обсуждали в интернете, а несколько итоговых программ посвятили ей не один сюжет. Видимо, это «Хабар» не уделил ей достаточно внимания?

Сам сюжет на эту тему тоже не был сбалансирован: из него следует, что кредитная амнистия — безусловное благо, долги простили тем, кому следует, а если вдруг и не тем, так они благодаря этому казусу стали благотворителями.

«Аналитика», «Первый канал Евразия»

«Аналитика» тоже рассказала про «дело алматинских врачей». В отличие от коллег с КТК, корреспонденты предоставили бэкграунд истории: мы узнали, что Кудебаев упал с квадроцикла и обратился к врачам с переломами. И есть в сюжете позиция родственников Нурсултана, есть официальная позиция МВД. Но вот журналист переходит к рассказу об анестезиологе из Караганды, которую осудили за смерть маленького мальчика. И говорит, что ранее при участии этого же анестезиолога на операционном столе умерла 13-летняя девочка. И далее отец девочки рассказывает, что два введённых врачом препарата были его дочери «противопоказаны», и они же «были введены мальчику». Откуда он получил эту информацию? Почему в таком случае анестезиолог не была осуждена ещё тогда? Судья закрыл дело — безосновательно? Это можно доказать? Откуда у журналиста такая уверенность в вине врача? Эти два препарата признаны опасными, они нелегальны? Ответов на эти вопросы нет, зато журналист фактически обвиняет женщину, осуждённую за одну смерть, в гибели ещё одного ребёнка. После этого сюжета особенно странной кажется подводка ведущей к следующему материалу: мол, в интернете полно непроверенной и ложной информации.

Небольшой «бессинхронный» сюжет про то, что Арыс уже восстановили, смотрелся как мини-агитка: что надо — отремонтировали или подняли с нуля, а страна сдала «благодаря единению экзамен на прочность».

Сюжет про ЕНПФ получился довольно сумбурным: он перегружен цифрами, которые автор материала, хоть и иллюстрировала инфографикой, зачитывала в таком темпе, что понять что-то было довольно сложно. К тому же, при таком темпе речи и обороты, используемые в тексте, должны быть попроще, но журналист не посчитала нужным это сделать. Как и чётко структурировать материал: в итоге непонятно — он о том, что на пенсии мы все будем голодать? Или не будем? А если будем, то почему: потому что нашими деньгами уже распорядились плохо, или потому, что ЕНПФ потребляет слишком много туалетной бумаги?

Спецрепортаж из женской колонии строгого режима должен был казаться эксклюзивным. А получился благостным и даже отчасти сексистским. «Женщина должна чувствовать себя востребованной», — проникновенно говорит один из начальников тюрьмы. А мужчина — не должен? В целом, если верить материалу, женщин у нас в колонии строгого режима берегут, понимают, учат, холят, лелеют и даже выдают замуж. В тюрьме есть и производство. «О нас хорошо заботятся… Не знаю, стоим ли мы того?» — самокритично комментирует одна из заключённых. «Всё есть у нас. Только свободы нет», — широко улыбаясь, вторит другая. Не тюрьма, а санаторий.

Apta, QAZAQASTAN

Первые 15 минут программы авторы посвятили Касым-Жомарту Токаеву и тому, как президент провёл эту неделю. Не обошлось без странностей: в подводке про участие главы Казахстана в дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи ведущая привела цитату Токаева, что «фокус противостояния в Азии может сместиться в сферу контроля над источниками пресной воды». Но в самом сюжете о пресной воде не было ни слова. Хотя эта тема важна для Центральной Азии, и было бы интересно узнать, что думают об этом лидеры других стран.

Как и все остальные итоговые, Apta рассказала про «президентские селфи» в Ереване: ведущая отметила «могущество цифровой эпохи, в которую консерваторы улыбаются в одном кадре с либералами». Кого именно из лидеров она отнесла к консерваторам, а кого к либералам, осталось загадкой.

В сюжете про проблемы питьевой воды в Казахстане были сложности с балансом. Много синхронов сельчан, которые винят подрядчиков в том, что им в аулы так и не провели воду, хотя чиновники подписали бумаги о принятой работе. Мнение самих чиновников из акиматов показали невнятным. Депутаты маслихатов говорили про коррупцию и откаты, но опять же — без конкретики.

Как и все остальные программы, Apta рассказала о «деле атырауских врачей». «Вероятно, проблема в system changes», — объяснила ведущая. Но что это такое (для тех, кто не знает английского), и какие именно нужны изменения в системе, не пояснила (и экспертов, которые бы пояснили, тоже не пригласила).

В сюжете про казахстанских учителей у QAZAQSTAN была та же проблема, что и у «Хабара»: абсолютная благостность. Но Apta хотя бы нашла интересные истории: например, журналисты рассказали о педагоге, которая училась в Лондоне, а теперь работает в сельской школе.

Напоминаем, что мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.

«Не стандарты меняют людей, а люди — стандарты». Подкаст «Нового репортёра»

За три месяца в 44 печатных и девяти онлайн-изданиях Таджикистана эксперты местного Совета по СМИ зафиксировали 68 нарушений журналистской этики. Много это или мало? Кто должен создавать стандарты журналистской этики — государство или сами медиа? И самое главное — готовы ли страны Центральной Азии к открытым и независимым СМИ? Обо всём этом в нашем подкасте.

Ведущий — Зеваршо Мухаммад, журналист, генеральный секретарь Совета по СМИ в Таджикистане. Участники беседы — Марина Михтаева, руководитель проекта «Открытая Азия онлайн» (Internews в Казахстане) и председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс.

Ссылка на Soundcloud

Ссылка на Яндекс.Музыка.

Тест: о каком казахстанском СМИ идет речь?

Телевизионные программы, которые стали визитными карточками телеканалов, необычные эксперименты в эфире или в интернете, люди, которые делают казахстанские медиа, и события, которые привлекают к ним внимание.

В этом тесте мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в мире казахстанских медиа и следили за тем, что происходило вокруг и в них в последние десятилетия.

Как писать письма своей аудитории

Александр Поливанов, один из создателей популярной рассылки «Вечерняя Медуза», медиадиректор Sports.ru рассказал «Новому репортёру» о том, зачем писать письма своей аудитории, сколько времени уходит на это занятие, и на какие рассылки подписан он сам.

Александр был одним из создателей популярной рассылки «Вечерняя Медуза», которая появилась в 2015 году, а теперь имеет 80К подписчиков. Он говорит: четыре года назад казалось, что рассылка по электронной почте — это для старшего поколения, потому что молодёжь пользуется мессенджерами, и имейл нужен им только для регистрации на различных сервисах. На самом деле всё оказалось не так.

— Авторские рассылки растут с 2011 года, тогда же стало известно, что у 98 % пользователей интернета в Америке есть имейл; 58 % свой день начинают с проверки электронной почты. Поэтому авторская рассылка по электронной почте стала важным инструментом взаимодействия медиа со своей аудиторией, она позволяет говорить на персональном языке; письма как будто созданы прямо для неё, — рассказывает Поливанов.

В странах Центральной Азии электронная почта не настолько распространена среди пользователей. Например, в исследовании «Медиапотребление населения Таджикистана», которое было опубликовано летом 2019 года, только 7 % респондентов ответили, что пользуются электронной почтой (182 из 2446 человек). Эта же цифра указывалась в исследовании 2018 года.

— Я не готов давать советов, не зная рынка, но в любом случае умение говорить с читателем на интимном и доверительном языке — не так, как ты говоришь с другими, — может понадобиться на других площадках. Например, «Вечерняя Медуза» — это не только авторская рассылка, но и Telegram-канал, в котором используется тот же принцип общения, — объясняет эксперт.

Сколько времени уходит на подготовку рассылки?

Поливанов говорит, что подготовка авторской рассылки не требует много времени.

— Когда мы выпускали «Вечернюю Медузу», мы пытались делать её в разных форматах; например, у нас была «Вечерняя Медуза» в стихах. Конечно, на неё уходило больше времени — около 5-6 часов. Но если это была обычная рассылка, то днем я начинал отмечать для себя главные материалы, которые вышли на сайте, собирал их, оформлял, и на всё у меня уходило около часа, — рассказывает Александр.

В год пользователи получают 230 авторских рассылок «Вечерняя Медуза», а всего в мире ежегодно аудитория получает 300 млрд писем от медиа.

Можно собрать с помощью авторской рассылки широкую аудиторию?

Поливанов говорит, что в авторских рассылках гораздо важнее не охват, который ограничен, а рост ядра аудитории.

— В западном мире, если авторская рассылка собирает 100 тысяч читателей, это считается успехом. В России у хорошей рассылки в среднем 40 тысяч подписчиков. Но даже если люди подписаны, не факт, что они её читают: медийный стандарт — около 22 % пользователей открывают и читают рассылку, у рассылки The Bell — 40 %. Но именно это количество и есть ваше качественное ядро аудитории. Они проводят за чтением рассылки в разы больше времени, чем на сайте. И это такое ядро аудитории, с которым можно работать, — эта аудитория гораздо больше доверяет медиа. Вообще авторские рассылки и подкасты — это из одной серии. Не очень много людей слушают подкасты, но дослушиваемость у подкастов феноменальная, — говорит Поливанов.

Таким образом, три главных плюса авторской рассылки — это лояльная аудитория — медиасообщество вокруг СМИ, низкий порог входа, масштабируемость. Три главных минуса — спам, усталость читателей, низкий потолок.

Как собрать аудиторию для авторской рассылки?

Чтобы собрать адресатов для рассылки, есть много разных способов.

— Например, мы на сайте «Медуза» делали довольно активную рекламную кампанию. После каждого материала был блок, в котором мы рассказывали о «самой короткой ежедневной газете на свете» — это и была «Вечерняя Медуза». Некоторые издания создают сообщества в соцсетях, в которые можно приглашать друзей и обсуждать главные новости из рассылки, кто-то использует микротаргетинг. Но самый главный способ — это «сарафанное радио». Люди пересылают письма друг другу, если им интересно. Плюс вы можете их мотивировать — предлагать бонусы и привилегии за новых подписчиков, — рассказывает Поливанов.

Ещё один неочевидный плюс авторской рассылки — возможность общаться со своей аудиторией вне зависимости от работы сайта. В Центрально-Азиатском регионе, где неугодные сайты или социальные сети до сих пор подвергаются блокировкам, благодаря этому каналу можно остаться на связи со своими пользователями.

На какие медиа подписан сам Поливанов?

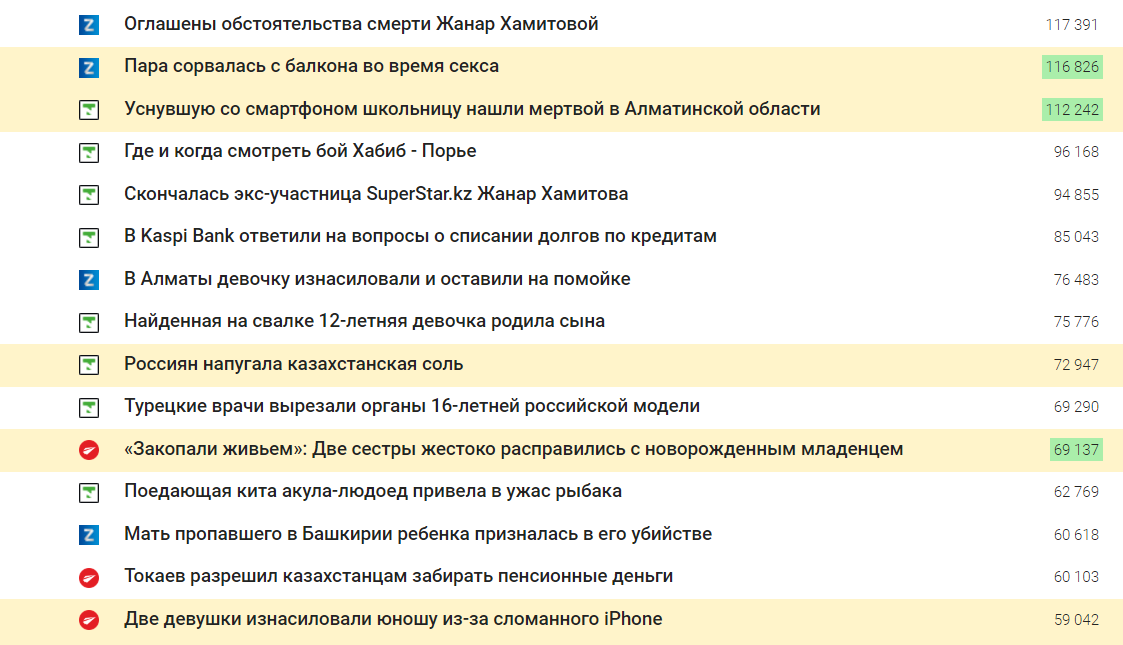

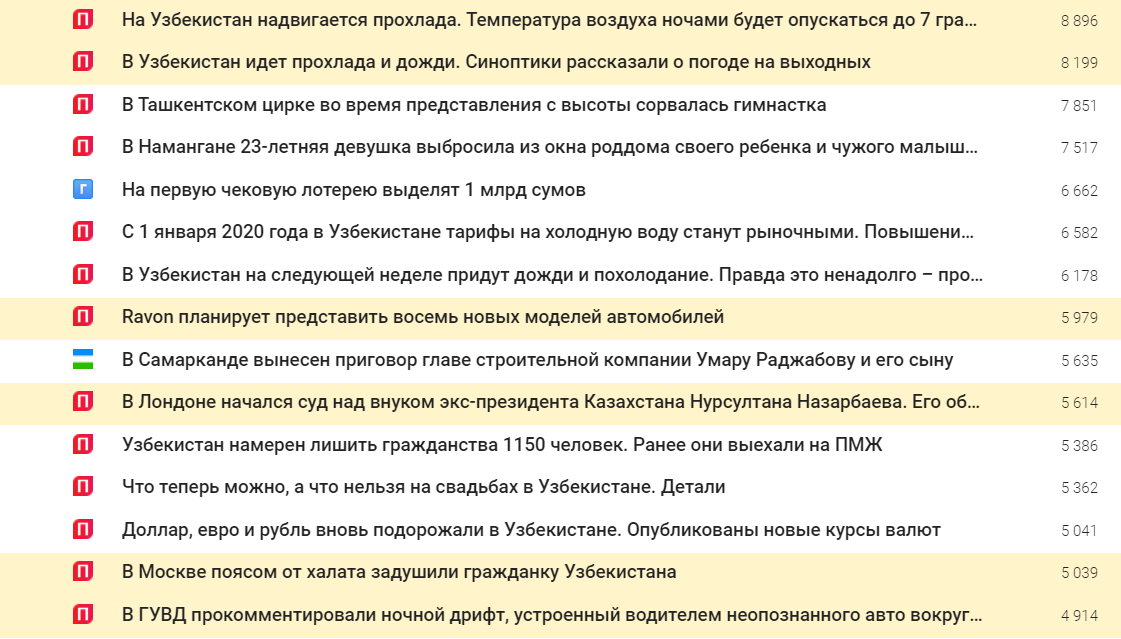

Рейтинг тем сентября 2019 в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане

Какие зарубежные новости волновали казахстанцев в сентябре? Какая новость держится в топе уже второй месяц подряд в Таджикистане? Сколько человек теперь можно пригласить на свадьбу в Узбекистане? Читайте в нашем ежемесячном рейтинге, который составлен на основе сервисов MediaMetrics.kz и MediaMetrics.ru.

Казахстан

По сравнению с предыдущими месяцами в сентябре в Казахстане по-настоящему ярких событий было не так много. Наверное, поэтому жители страны стали обращать больше внимания на происходящее в мире — в ТОП-15 рейтинга самых популярных тем сразу семь новостей не имеют никакого отношения к Казахстану. Среди них: пара упала с третьего этажа во время занятия сексом в Эквадоре, 12-летняя девочка родила ребёнка в украинском городе Ровно, турецкие врачи изъяли органы скончавшейся российской туристки, украинская пограничница жестоко убила своего ребёнка, две девушки в Татарстане надругались над молодым человеком из-за iPhone, американскому рыболову удалось заснять акулу, поедающую кита, и мать пропавшего в Башкирии ребёнка призналась в его убийстве.

Несмотря на то, что бой известного борца Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, по сути, тоже не имеет прямого отношения к Казахстану, «Новый репортёр» решил не относить новость о времени проведения поединка к сторонним темам. Бои UFC всегда были горячо любимы казахстанцами, и попадание этого сообщения в ТОП-15 сентября не вызывает удивления.

В начале сентября президент Казахстана выступил со своим первым посланием к народу. Одним из самых популярных тезисов обращения стало поручение проработать возможность частичного снятия пенсионных накоплений. В ТОП-15 рейтинга также попала памятка от Kaspi Bank о списании долгов по кредитам — ещё одного резонансного поручения главы государства.

Оставшиеся пять новостей рейтинга рассказывают о происшествиях: школьница погибла от взрыва смартфона, который держала в руках во время сна, в Алматы изнасиловали 14-летнюю девочку, россияне якобы обнаружили стекло в казахстанской соли, скончалась экс-солистка группы «Арнау» Жанар Хамитова, позже выяснились обстоятельства смерти.

Все новости рейтинга написаны на русском языке в формате информационных заметок. Исключением стала памятка от Kaspi Bank, оформленная в формате карточек.

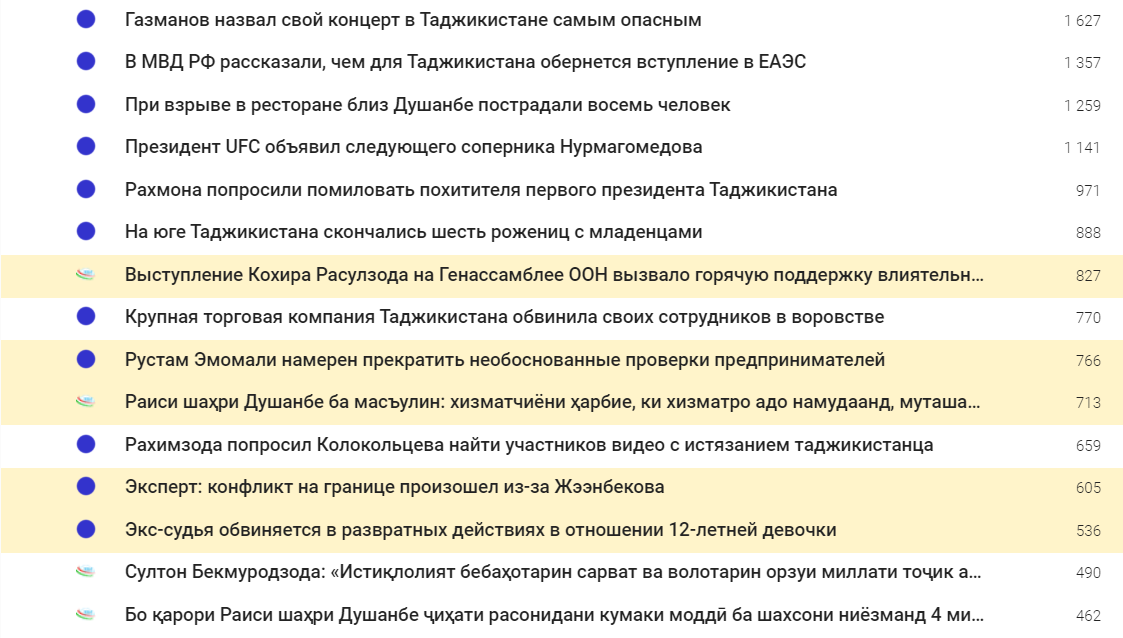

Таджикистан

Впервые за время проведения мониторинга самых популярных тем появилась новость, которая держится в топе два месяца подряд, — воспоминания Олега Газманова о гастролях в Таджикистане занимают первую строчку сентября.

Три из 15 новостей сентября написаны на таджикском языке: распоряжения главы города Душанбе (который, кстати, сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона) организованно встречать демобилизованных военнослужащих и торжественно провожать призывников, постановление того же мэра выделить около пяти миллионов сомони для помощи нуждающимся и рассуждения заместителя министра здравоохранения и социальной защиты Султона Бекмуродзоды о независимости Таджикистана.

О внешней и внутренней политике, но уже на русском языке, рассказывают пять из 15 новостей рейтинга. В Таджикистане рассуждают на тему последствий вступления в ЕАЭС, влияния экс-президента Кыргызстана на приграничную ситуацию двух стран, просьбы родственников похитителя первого президента Таджикистана у Эмомали Рахмона о помиловании, требований председателя Душанбе прекратить внеплановые проверки предпринимателей и телеграммы главы МВД Таджикистана главе МВД России с просьбой найти участников видео с истязанием таджикистанца.

Как и казахстанцев, жителей Таджикистана интересует тема UFC: президент федерации объявил имя следующего соперника Нурмагомедова.

Четыре из 15 самых популярных тем сентября рассказывают о происшествиях в стране: восемь человек пострадали от взрыва в ресторане близ Душанбе, на юге Таджикистана скончались шесть рожениц с младенцами, торговая компания «Таджеро» обвинила своих сотрудников в воровстве и экс-судья обвиняется в совершении развратных действий по отношению к 12-летней девочке.

Все новости сделаны в формате информационных заметок.

Узбекистан

Погода наконец-то решила порадовать жителей Узбекистана — в сентябре в страну пришла долгожданная прохлада. Об этом рассказывают сразу три новости рейтинга. Одна из них обещает дожди, другая дополняет — это ненадолго.

Сентябрь вообще оказался богат на приятные для жителей Узбекистана новости. К примеру, с 1 октября в стране стартует первая чековая лотерея, на проведение которой выделили миллиард сумов. А Узбекский автомобильный бренд собирается до 2022 года представить восемь новых моделей.

В Узбекистане утвердили положение о порядке проведения торжеств и мероприятий. Теперь праздновать свадьбу дольше одного дня запрещено. Материал, подробно объясняющий жителям новые правила, также попал в ТОП-15 сентября.

Следят жители Узбекистана и за происходящим в соседних государствах: в ТОП-15 сентября попала новость о начале суда над внуком первого президента Казахстана Айсултаном Назарбаевым.

Четыре из 15 новостей рейтинга рассказывают о происшествиях: гимнастка Ташкентского цирка сорвалась с высоты во время выступления (к счастью, всё обошлось), 23-летняя девушка в Намангане выбросила в окно роддома своего и чужого новорождённых детей (младенцы скончались в реанимации), в Самарканде вынесли приговор Умару Раджабову и его сыну (11 и 8,5 лет заключения соответственно), поясом от халата задушили гражданку Узбекистана в Москве.

Среди других популярных тем месяца: с 1 января следующего года повысятся тарифы на холодную воду, Узбекистан планирует лишить гражданства более 1000 человек, которые ранее выехали на ПМЖ, иностранная валюта дорожает, сотрудники ДПС перекрыли движение одной из улиц на 15 минут, чтобы помочь творческой студии снять экшен-ролик.

Все материалы написаны на русском языке в формате информационных заметок.

Рейтинг самых читаемых и популярных материалов — наша постоянная рубрика. О самом популярном в августе можно прочитать здесь.

Митинги казахстанских женщин. Мониторинг итоговых ТВ-программ 23-29 сентября

Темой недели в Казахстане стали митинги женщин: многодетных и феминисток. Последним выступать официально разрешили, первым нет. И эту тему так или иначе затронули почти все итоговые программы казахстанских телеканалов.

Что касается митинга феминисток, то следует отметить, как профессионально подошли к этой теме корреспонденты КТК и сделали по ней очень взвешенный сюжет. А вот «Хабару» и QAZAQSTAN в сюжетах на тему митингов многодетных матерей взвешенности, мягко говоря, не хватило.

В мониторинг, по традиции, вошли программы КТК, «Первого канала Евразия», «Хабара» и QAZAQSTAN.

«Большие новости», КТК

Небольшой блок в самом начале программы авторы посвятили так называемому «делу алматинских врачей» — задержанию и последующему освобождению главы 4 горбольницы Каната Тезекбаева и анестезиолога Аскара Тунгушбаева. Журналисты подробно рассказали, в чём суть, как развивались события. Но мнения второй стороны — полицейских, судей и/или Департамента экономических расследований Минфина (который и занимался почему-то расследованием дела Тезекбаева) — мы так и не услышали.

Сюжет про то, как отчим избил двухлетнего пасынка. Ребёнок в коме, мужчина задержан. Есть комментарии врачей, родственников мальчика, юриста, уполномоченного по правам ребёнка Аружан Саин… По поводу последней, кстати, журналисты, кажется, вступили в сговор. То «Хабар» её в титрах назвал «уполномЕченной», теперь вот и КТК подключился.

В целом сюжет — про гуманизацию бытового насилия, которая развязала руки дебоширам всех мастей. Не хватило комментария какого-нибудь депутата, который, например, когда-то выступил за гуманизацию: почему-то же её провели? Или чиновника, который эту гуманизацию инициировал. Что, хотели тюрьмы разгрузить? Почему такое вообще произошло в нашей стране?

Не хватило баланса и в рубрике «Больше деталей», в которой рассказали, что коммунальщики Актау и Нур-Султана в преддверии отопительного сезона хотят поднять тарифы. Есть возмущённые потребители, есть независимые эксперты, есть антимонопольщики, которые пока рассматривают эти заявки, нет самих представителей теплосетей: почему они решили, что их услуги должны подорожать? Тем более, что эксперт Пётр Своик прямо говорит, что фактически монополисты сами себе придумывают тарифы.

Зато никаких проблем с балансом нет в сюжете про пластических хирургов. В материале представлены все стороны конфликта: и адвокаты врачей, которых подозревают в смерти пациентов, и чиновники, и эксперты, и адвокаты пострадавших / родственников погибших. Корреспондент не встаёт ни на чью сторону и беспристрастно излагает факты.

Довольно бережно (что редкость в Казахстане) подошли авторы программы и к такой непростой теме, как митинг феминисток и вообще феминизм в нашей стране. В подводке к сюжету, правда, был момент, который заставил напрячься: когда ведущий Алексей Рыблов в диалоге с ведущей Анной Яломенко сказал — мол, у нас не всё так плохо, как в том же Иране, где женщинам только-только разрешили ходить на футбол, или в Туркменистане, где женщинам запрещено курить. Но, возможно, со стороны Рыблова это был просто небольшой троллинг? И даже не в адрес феминисток, а тех, кто считает, что женщины «закатывают истерики не по делу, у нас всё нормально же». Сам сюжет был вполне сбалансированным и представил все точки зрения.

«Аналитика», «Первый канал Евразия»

«Аналитика» сравнила акции протеста, где задерживали людей, «которые явно угрожали общественному спокойствию», с разрешённым митингом за женские права. Материал, несмотря на журналистскую игру словами «несогласованных, а значит, незаконных», «есть мнение и есть разрешение», получился невнятным. «Выделялась история о якобы задержанном ребёнке, ребёнок оказался 2000 года рождения, а это уже, на минутку, 19 лет, то есть вполне себе осознанный возраст», — говорит журналист. На видео в этот момент женщина с детьми, которая бьет рукой по отъезжающему автозаку. Далее следует заявление полицейского, что «она провоцировала сотрудников». Кто эта «она»? То ли 19-летний ребёнок, про которого говорит журналист, то ли женщина, которая была на видео? Непонятно.

Во второй части материала, где речь о санкционированном митинге, обличительные интонации журналиста меняются на снисходительные «товарищи женщины», «логичнее узнавать, за что мы боремся, до выхода на митинг», не очень внятные цитаты участниц митинга и «вишенка» — интервью со случайной прохожей «вот это вот движение неправильное, то что противопоставлять женщин и мужчин, злоба эта». Какой-то злобы в молодых, одухотворенных женских и мужских лицах на митинге за права женщин мы не увидели, но впечатление создаётся.

Десятиминутный сюжет «Аналитика» посвятила людям с генетическими особенностями. По-видимому, вдохновило журналистов ток-шоу «Бір сұрақ», которое вышло на этой неделе также на «Первом канале Евразия» и в котором принимали участие сёстры-альбиносы из Актау. Правда, этот информационный повод зрителю не представляют, журналисты переключаются на бабушку с бородой из Туркестанской области, мужчину из Павлодара, который не чувствует боли, а дальше на подборку «5 ЛЮДЕЙ С НЕОБЫЧНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 2018» с YouTube-канала девушки из Ростова-на-Дону Margo Tops. Или авторы «Аналитики» хотели показать, что в Казахстане тоже есть люди с генетическими особенностями, или надо было обязательно что-то сделать с интервью мамы девушек-альбиносов (но больше ничего не придумали), или планировали доказать, что тоже умеют делать подборки для YouTube, но сюжет получился в стиле таблоида.

«Аналитика» также посвятила большой сюжет феномену Греты Тунберг, юной активистки из Швеции, которая выступила на сессии ООН и обвинила политиков в бездействии в решении экологических проблем. Из материала можно узнать о реакции на выступление президента США, сколько лайков у Меркель, и как государства «золотого миллиарда» поднимали свою экономику, но ни слова об экологической ситуации в Казахстане.

«7 кун», «Хабар»

А вот для «Хабара» главным событием на Генассамблее ООН стало, конечно, выступление президента Токаева, который (с нескрываемым восторгом сообщил нам ведущий) начал его на казахском языке, хотя основное выступление и было на английском. «Уже второй раз наш государственный язык звучал на самом масштабном политическом форуме глобального уровня!» — подчеркнул Александр Трухачёв. И это только в подводке (которая вся была посвящена авторитету Казахстана и его президентов, выступавших на Генассамблее, и отказу от ядерного оружия, конечно). Сам сюжет был предсказуемо ровным и безыскусным: обычный пропагандистский «паркет», разве что из Нью-Йорка. О каком-либо балансе в материале такого «жанра» и говорить не приходится. Не считать же «мнением второй стороны» признание Токаева, что в Казахстане демократия лишь только развивается.

Ничего выдающегося в плане баланса, визуализации, динамики и свежих мыслей не содержал в себе и сюжет про Четвёртое совещание парламентских лидеров стран Евразии в столице Казахстана. В целом материалы, щедро перекрытые заседающими в разных интерьерах людьми в пиджаках, занимают три четверти программы — этот однообразный видеоряд убаюкивает даже сильнее, чем записанные как будто под копирку однотипные куски выступлений обоих президентов и чиновников. И самым ярким моментом в этой «паркетной кладке» стал небольшой кусочек про встречу Токаева и Зеленского (из материала про двусторонние встречи главы Казахстана в Нью-Йорке) — и то только потому, что жизнь и деятельность харизматичного президента Украины сейчас интересует очень многих.

Та четверть (даже меньше) программы, в которой не рассказывали про президентов, была посвящена адресной социальной помощи, которую зачастую получают люди состоятельные, и митингам многодетных матерей. В самом начале сюжета этих матерей строго осудили и корреспондент (создают заторы на дорогах и обостряют обстановку), и психолог (ведут себя деструктивно и мучают детей, привлекать их к ответственности надо). В целом автор материала при помощи самых разных спикеров доносит до зрителей мысль: эти женщины — нахлебницы, которые необоснованно требуют бесплатное жильё, да ещё и в столице, а нормальные люди честно стоят в очереди или участвуют в программах по переселению в регионы.

«Нахлебницам» высказаться не дали. Зато красочно описали, какие великолепные возможности государство предоставляет тем, кто готов работать и жить подальше от Нур-Султана.

Вдоволь покритиковав «недобросовестных получателей АСП», автор материала спохватилась и отметила, что бывают и «добросовестные». И даже их показала. Но оценку за баланс это сюжету никак не повысило.

Apta, QAZAQSTAN

Команда программы Apta решила посоревноваться с «Хабаром» и выделила визиту Токаева в США 14 минут эфирного времени. Ведущая Жайна Сламбек подводку начала со слов: «Участие Токаева в сессии ассамблеи ООН — это ответ на вопрос, кто такой второй президент Казахстана». Когда корреспондент рассказывал про то, как второй президент РК в Нью-Йорке встречался с бизнесменами, он подчеркнул, что инициатива этих встреч исходила от самих бизнесменов. Не очень понятно, зачем. Хотя погадать можно, потому что следом автор материала рассказал про «подковёрные политические игры» в Америке, иллюстрируя это кадрами из сериала «Карточный домик». Казахстанский политолог комментирует: между Акордой и Белым домом хорошая коммуникация, и этому способствуют лобби-группы. Видимо, и казахстанские? Но сколько средств власти Казахстана выделяют таким лобби-группам (если выделяют), не сказали.

В сюжете про пшеницу подняли довольно острую тему. Из-за засухи в этом году в Костанайской области собрали бедный урожай не очень хорошего качества. Государство не доплачивает субсидии фермерам. В материале есть и фермеры, и владельцы элеваторов, и чиновники, и мукомолы, но проблем так много, что они перемешались: автор не смог хорошо структурировать сюжет.

Рассказали в Apta и про «дело алматинских врачей», но в эфире было задано очень много вопросов, а ответов на них журналисты не дали.

Любопытно был построен материал про донорство и трансплантологию. Его ключевой момент — заявление главы МВД, что они пресекли работу транснациональной уголовной группы по незаконной продаже человеческих органов. Автор сюжета звонил по объявлениям людей, которые хотят продать свои органы. И тем, кто хочет их купить. Все разговоры записали и показали в эфире. Живых героев (готовых сняться хотя бы «со спины») не нашли, в сюжете нет комментариев экспертов, полицейских и врачей. Корреспондент сам делает выводы и сам выступает в качестве эксперта.

С материалом про митинги многодетных матерей на QAZAQSTAN вышла та же история, что и на «Хабаре»: нам подробно рассказали, что это иждивенчество, но самим матерям слова никто не давал.

Проблемы с балансом были и в завершающем сюжете про то, почему казахстанские борцы не получили золото на чемпионате мира в Нур-Султане. Корреспондент взял комментарии экспертов, тренеров, спортсменов. Но не чиновников профильного министерства. Хотя текст и визуальный ряд были хороши.

Напоминаем, что мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.