Трагедия в Жанаозене не для всех телеканалов стала событием номер один этой недели. «Хабар», например, посчитал, что её и вовсе не было.

Зато, конечно, все на первых минутах рассказали, как президент в Астане собрал совещание и даже, по мнению «Граней», занимался какими-то слишком мелкими для его статуса делами.

«7 күн», «Хабар»

«Весь политический истеблишмент» собрался в Астане, чтобы принять участие в совещании с президентом и выслушать его критику. Конечно же, такое событие не прошло мимо команды «7 кун», и первый сюжет выпуска на этой неделе посвящён именно ему. Рост инфляции, тарифы в коммунальной сфере, неважное состояние казахстанских городов — про это и многое другое говорили Токаев, члены правительства и многочисленные эксперты. Почти девять минут сюжета вполне можно было уместить в одну фразу «проблем много, мы о них знаем, их нужно решать». Подобных сюжетов «Хабару» принадлежит множество, а простому зрителю всё так же остаётся ждать, когда место для них в резиновой копилке наконец закончится.

Нефтяные компании в Мангистауской области проходят проверки — к сожалению, безуспешно: департамент экономических расследований выявляет хищения. Показалось, что расскажут про прошедшие протесты в Астане. Но нет, это оказалось подводкой к сюжету о проблемах в сфере строительства — компании нарушают законодательство, дольщики остаются обманутыми, акиматы дают надежду, что всё можно исправить, но не всегда и не везде. Многочисленные эксперты и здесь активно рассуждают о ситуации на рынке, но ни на один вопрос, который реально мог бы быть полезным по теме, ответов нет. Как регулятор может не заметить незаконную стройку полноценных жилых комплексов? Почему до сих пор нет открытого портала с реестром законных строек? Что делать людям, оказавшимся и без жилья, и без денег? Зачем строительные компании строят без разрешительных документов? То, что такая проблема существует, было известно давно и без сюжета на гостелеканале, а ничего нового в нём так и не появилось.

Следом показывают и рассказывают про Костанайский колледж автомобильного транспорта. Студентов обучают специалисты завода Allur. Незамазанные логотипы и многочисленные повторы навевают мимолетную мысль о «джинсе», но смотреть, как молодые люди с горящими глазами рассказывают о своей увлекательной учёбе и дальнейших планах, всё равно приятно. Куда приятнее, чем в очередной раз наблюдать за растекающимися по древу мыслями правительства.

Сюжет о проблеме бездомных животных сильно играет на эмоциях зрителя. Много времени уделяется историям, в которых собаки или уже покусали кого-то, или ситуация близка к этому. Добавляют ярких красок и архивные кадры, где уже человек издевается над животными. Кстати, собаку, чью голову давили дверью от холодильника, не помешало бы заблюрить. Что касается смыслового содержания, попытка корреспондента показать ситуацию в стране в целом на частных историях из регионов, к сожалению, провалилась — после просмотра всё ещё непонятно: есть ли регионы, в которых механизм гуманного отлова работает хорошо? Работает ли закон (соответствующий международным нормам) в других странах, и если да, почему не работает у нас? Были ли наказаны те подрядчики и владельцы, которые этот закон нарушают?

Приятным по смыслу и содержанию получился сюжет о популяризации национальных костюмов в современной моде. Этот тренд уже действительно видно невооружённым взглядом, и очень здорово, что казахстанские модельеры бьются над его развитием не только в стране, но и за её пределами.

Завершает выпуск сюжет о чемпионате мира по шахматам, проходящем в Астане. Казахстанские спортсменки побеждали-побеждали, победили даже четырёхкратную чемпионку мира Хоу Ифань, но в конечном итоге «в Казахстанской федерации шахмат назвали проигрыш достойным». Как так вышло — в сюжете не объяснили. А жаль, краткий обзор формата шахматных чемпионатов в этой ситуации был бы очень кстати.

О взрыве в Жанаозене в «7 кун» не сказали ни слова.

«Грани», «Первый канал Евразия»

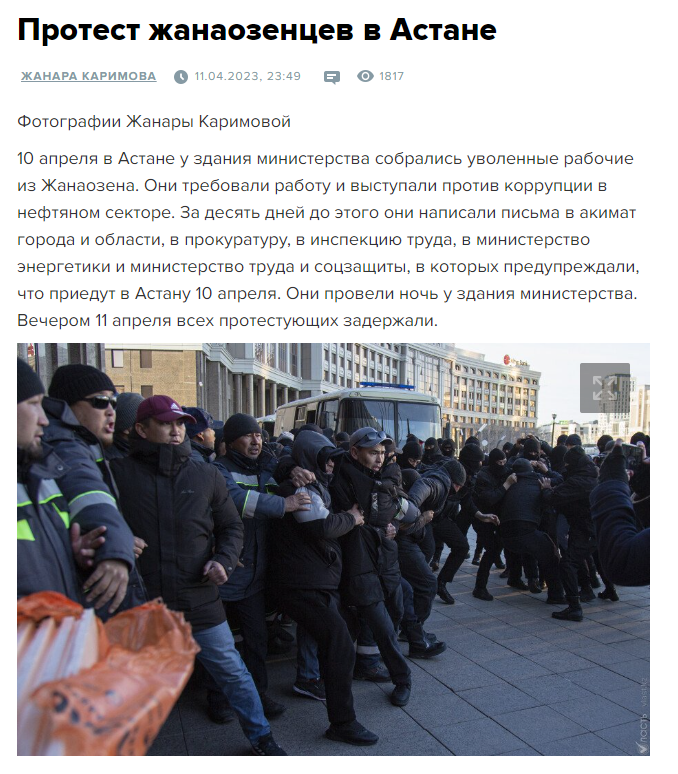

Выпуск начался с трагедии в Жанаозене — там предположительно из-за взрыва газа в жилом доме погибли четверо человек, в том числе ребёнок. В прямом эфире Алибек Рзабаев рассказал, что по поводу социальной ситуации в западном регионе в целом думает президент, однако в Telegram этот кусок не выложили. А там, в том числе, упомянули и о митингах жанаозенских нефтяников — правда, коротко. Напомним, на прошлой неделе «Грани» были единственной итоговой программой, которая, пусть и однобоко, но осветила эти события.

Далее — более развёрнуто о Казахстане словами президента в целом: «О социально-экономическом развитии Казахстана глобально и в деталях говорили на совещании в Доме правительства». Из материала узнаём интересное: оказывается, РЕГИОНАЛЬНЫМ депутатам доверяет около 50 % населения (по данным неких соцопросов, но журналисты не удосужились сказать нам, кто именно эти опросы проводил). Забавно, что речь именно о маслихатах, ведь о депутатах парламента «Грани» плохого не говорят никогда. В этом же сюжете через синхроны Токаева упомянули и об ужасных детских площадках, и о бродячих собаках, нападающих на людей, особо подчеркнув, что, мол, если уж о таких немаштабных для него вещах говорит президент… Словом, «акимы должны пешком по городу ходить».

Внятный и отчасти сбалансированный сюжет Айгуль Мухамбетова сделала про строительные объекты, которые сейчас сносят в Казахстане — потому что некоторые из них были построены не там и вопреки закону. Отличная графика, кстати. Сбалансированный отчасти — потому что на больше десятка синхронов возмущённых граждан и чиновников всего один комментарий представителя бизнесмена, который возвёл якобы незаконную постройку.

Полезный материал о том, как медучреждения оказывают медуслуги «на бумаге», зарабатывая на медицинской страховке. Полезный — в том числе и потому, что зрителям рассказали: если вы обнаружили, что вам «оказали» какую-то медуслугу, а вам её не оказывали, звоните 1406. А проверить это можно на порталах и в приложениях eGov и Damumed.

Чиновников Миннацэкономики отправили на экскурсию в колонию-поселение, чтобы они посмотрели, как там всё строго, и не воровали. Материал небольшой, но забавный. В колонию рекомендуют водить и сотрудников других ведомств.

В традиционной рубрике «Грани закона» нам традиционно рассказали, как депутаты волнуются о благополучии казахстанцев: например, беспокоятся о гибели военнослужащих (при этом почему-то называют драконовские меры «драконьими», пусть это и был перевод синхрона с казахского на русский); негодуют, что люди всё больше увлекаются азартными играми, и надо это прекращать, запрещать и ужесточать; предлагают создать государственный алиментный фонд, чтобы помогать добросовестным неплательщикам и неплательщицам алиментов; и всё — конечно, с креативными подводками Алибека Рзабаева.

Большой блок Марии Парфёновой посвящён подростковой жестокости. Этично используя заблюренное видео, журналистка затем представляет специальный репортаж из единственной в Казахстане колонии для несовершеннолетних. Парфёнова ещё раз доказывает, что пул журналисток «Граней» — это не просто украшение программы, а её костяк. Сильная работа, которая показывает проблему со всех сторон; автор говорит не только с жертвами, но и пытается показать и точку зрения преступника. «Профиль» преподавательницы литературы в колонии превосходен: женщина не выглядит училкой, которая фальшиво сочувствует своим «подопечным», а хорошим и искренним человеком. Намеренно или случайно, но на фоне простых слов пусть и осуждённых подростков многие слова чиновников, которые их «опекают», казённые и официозные (за редким исключением), выглядят нелепо и подтверждают основную мысль сюжета: в том, что происходит, немало вины прежде всего равнодушных взрослых. Хочется также отметить, что автор проверила, как правильно произносить слово «омбудсмен» (с ударением на о), — да, действительно, современный словарь ударений фиксирует именно эту норму. Мелочь вроде бы, а сколько говорит о Марии Парфёновой и её редакторах.

«Закрывашку» (если не считать традиционного обзора видео из интернета, на этот раз посвящённого капризам погоды и любви) программе создала Зауреш Битимбаева. Красивая и стройная девушка сделала немало прекрасных стендапов в материале про национальные тренды в одежде, но заметно, что у журналистки пока ещё маловато опыта в наговоре текста — некоторые слова и предложения звучат интонационно натянуто и невнятно (вроде «индефикации» вместо «идентификации» и так далее). Но это как раз легче всего исправить. Интересно, а почему у «Хабара» был сюжет на такую же тему? Совпадение? Или от нас зачем-то скрыли информационный повод?

Apta, QAZAQSTAN

Apta началась с официальной повестки. 19 апреля глава государства провёл совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Об этом рассказали в восьмиминутном материале, где корреспондент через стендап пошагово пересказывала слова президента, и всё это дополнили синхронами президента, депутата, экспертов, представителя НПП «Атамекен», акимов. Материал, в котором очень много повторяющихся комментариев президента.

В начале недели, за день до заседания, в Жанаозене произошёл взрыв в многоэтажном доме. Об этом рассказали так. Цитату ведущего приведём дословно: «На этом заседании президент коснулся и ситуации в Жанаозене. В начале недели в жилом доме произошёл взрыв, пострадали четыре человека. 13 граждан получили ранения» («Осы отырыста президент Жаңаөзендегі жағдайға да тоқталды. Апта басында тұрғын үйде жарылыс болып, 4 адам зардап шеккен еді. 13 азамат жарақат алды»). Мы не ослышались, ведущая Альбина Ашим так и сказала: «4 адам зардап шекті», то есть «пострадали четыре человека».

Из-за этого взрыва погибли четыре человека, а пострадали 13 человек. Редакция Apta видит разницу между словом «погибли» и «пострадали»? Может, программе вообще стоило бы начать эфир с этой трагедии? А не через упоминание президента.

Следом вернулись к Жанаозену, но опять через слова главы государства. Тут тоже приведём цитаты: «Сейчас Жанаозен находится под пристальным вниманием как правительства, так и общественности. Скрытые проблемы всплывают одна за другой. Проблему нефтяников в Жанаозене поднял и президент. Он указывал на то, что необходимо учитывать не только сегодняшний день, но и завтрашний день, действовать по специальному плану решения проблемы» («Жалпы Жаңаөзен қазір үкіметтің де, жұрттың да жіті назарында. Қордаланып қалған проблемалар бірінен соң бірі шығып жатыр. Жаңаөзендегі мұнайшылар мәселесін президент те көтерді. Шетін түйткілді шешу үшін арнайы жоспармен жүріп, бүгінді ғана емес, ертеңді де елеу керек екенін меңзеді»).

Если бы президент не озвучил проблемы Жанаозена на заседании, то редакция Apta вспомнила бы Жанаозен, сделала бы сюжет? Во всяком случае, на прошлой неделе они этого не сделали. А на этой, после того, как президент дал «отмашку», да. Взяли комментарий у местных нефтяников. Потом корреспондент Данияр Қайыртай вышел на прямую связь из Жанаозена и рассказал о работе специальной комиссии, о протесте нефтяников, об их задержаниях, о несостоявшихся переговорах, о расследованиях по фактам хищений в АО «Озенмунайгаз» и ТОО «БерАли Мангистау Company». Важно: то, о чём говорили нефтяники тогда, когда митинговали, в программе не упомянули.

Гостем «Apta қонағы» стал председатель Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов. Поговорили о кризис-менеджменте, о реформе государственной системы, почему местные исполнительные органы не берут на себя ответственность.

160 млрд долларов. Такая сумма было незаконно выведена из страны за 25 лет.

В подводке и в сюжете упомянули дела экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, Гулмиры Сатыбалды, Кайрата Сатыбалды, Кайрата Боранбаева, бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова, экс-главы «Оператора РОП» Медета Кумаргалиева и других. Потом у экспертов, депутатов спросили о возможности возвращения этих денег.

Apta по-прежнему не игнорирует ситуацию в Украине. В сюжете охватили такие темы: визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев, заседание Раймштайна, подготовка украинских войск, заявление Кремля о недопущении вступления Украины в НАТО, визит Путина на аннексированные территории Украины — в Луганскую и Херсонскую область, взрыв в Бердянске.

Далее — блоком про дела судебные.

Казахстанские прокуроры обратились в органы Люксембурга. Прокуроры требуют допросить руководство «АрселорМиттал Темиртау» в связи с расследованием чрезвычайных происшествий на шахтах в Карагандинской области. Правительство Казахстана подало иски на руководство Кашагана и Карачаганака на 16,5 млрд долларов. Аким Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Он требует от ТЭЦ вернуть в бюджет 22 миллиона тенге, потраченные на ликвидацию зимней аварии.

ТЭЦ Петропавловска оштрафовали на пять миллионов тенге за непроверенные счётчики.

Тема перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу поднимается в обществе каждый год. Переход начался ещё в 2017 году. Но до сих пор нет готового алфавита. Две недели назад президент Токаев раскритиковал поспешную попытку перевести казахский алфавит на латинскую графику. Потрачено много денег. Но результата нет. Как обстоят дела сейчас? Обо этом сделали большой сюжет.

Мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.