«Нас не читают», «журналистам не верят», «нас регулируют законы и душит самоцензура» — так оценивают журналистику Казахстана сами сотрудники медиа. Internews в Казахстане провёл исследование потребностей медиасообщества, опросив журналистов, редакторов СМИ, медиаэкспертов. «Новый репортёр» сделал выборку из исследования с комментариями экспертов.

Первая проблема: законодательство

Работу медиа в Казахстане усложняет законодательство. Каждый год принимаются новые законы, которые на первый взгляд не касаются медиа, но на самом деле сильно ограничивают работу СМИ.

Вячеслав Шварц, заместитель директора ТК «Отырар», Шымкент:

— Если раньше журналисту достаточно было быть журналистом, уметь доставать информацию, анализировать её и подавать, то сейчас ему, как минимум, нужно быть ещё и юристом, чтоб не навредить, в первую очередь, себе. Закон «О защите персональных данных», который сильно коснулся деятельности СМИ, закон о защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию (на мой взгляд, в части СМИ это сырой продукт, который никак не защищает детей, а только создает бюрократические барьеры для возможности административного воздействия на СМИ со стороны уполномоченного органа), осложняют работу.

Михаил Дорофеев, директор, главный редактор informburo.kz:

— Что нужно изменить? Во-первых, нужен абсолютно новый закон о СМИ, учитывающий реалии сегодняшнего дня. Во-вторых, нужно декриминализовать статью о клевете в СМИ. Одновременно ужесточить наказание по статье, запрещающей воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов. В-третьих, надо сбалансировать обязанности журналистов и госорганов: сегодня журналист несёт несоизмеримо большую ответственность, чем чиновники, которые могут просто не ответить на запрос, и им за это ничего не будет. В-четвёртых, необходимо пересмотреть подходы к распределению государственных средств: львиная доля должна быть отдана тем СМИ, которые необходимы, но которые не могут зарабатывать на рынке, — например, СМИ на казахском языке. В-пятых, необходимо создать общественное телевидение и радио, чётко прописав в специальном законе механизмы финансирования и управления.

Павел Банников, шеф-редактор FactCheck.kz:

— Законодательство не то чтобы мешает, но и не помогает. Норма о клевете регулярно используется коррупционерами для давления на СМИ. Мешает отсутствие понятия диффамации в законе. Мешает постоянное препятствование журналистам со стороны полиции. Это противозаконно, но за это почти никто не несёт ответственности — журналистам мешают, их задерживают, ещё и пытаются запугать при этом. Хотелось бы также более чётких правил в отношении ответов на журналистские запросы.

Вторая проблема: госинформзаказ

Сегодня в Казахстане ежегодная сумма госинформзаказа составляет более 50 млрд тенге. И это даже больше, чем рекламный рынок страны. Участники исследования отмечают, что госинформзаказ приводит к отсутствию конкуренции и интересу со стороны потребителей медиапродукта, снижению уровня профессионализма и оплаты труда журналистов. Кто по какому принципу и сколько получает — не всегда понятно. В то же время государственное финансирование помогает казахстанским медиа не просто выживать и держаться на плаву, но и даёт возможность развития, что становится проблемой для тех медиа, которые не получают госзаказ или сознательно отказались от него.

Геннадий Скрагленко, директор еженедельника и портала lada.kz:

— Госзаказ надо модернизировать, всё должно быть честно и прозрачно. Потому что у нас в Мангистауской области тратится, по данным на 2017 год, на содержание двух газет и одного канала 1 миллиард 200 миллионов тенге в год. На половину этой суммы можно делать эффективное медиа. Но нередко тендерная документация пишется под конкретных исполнителей. Но этого никто не замечает.

Гульнар Бажкенова, сооснователь, шеф-редактор HOLA News:

— Сейчас в РК влияние госзаказа огромно. Это с предпринимателем, инвестором можно подписать договор, где можно чётко обозначить, что не допускается вмешательство в редакционную политику. В случае нарушения договора должно выноситься решение в рамках закона. А с государством невозможно подписать такой договор.

Мирболат Мырзатайұлы, руководитель телерадиоканала JASTAR:

— Без госзаказа любые СМИ не могут существовать. Система так выстроена. Например, телеканалу, чтобы вещать по «Отау ТВ» на РК, надо платить каждый месяц по 2 млн 300 тыс. тенге. «Алма ТВ» — 1,5 млн тенге. ID TV — 500 000 тенге. Откуда взять такие деньги? Нужны скидки для отечественных телеканалов.

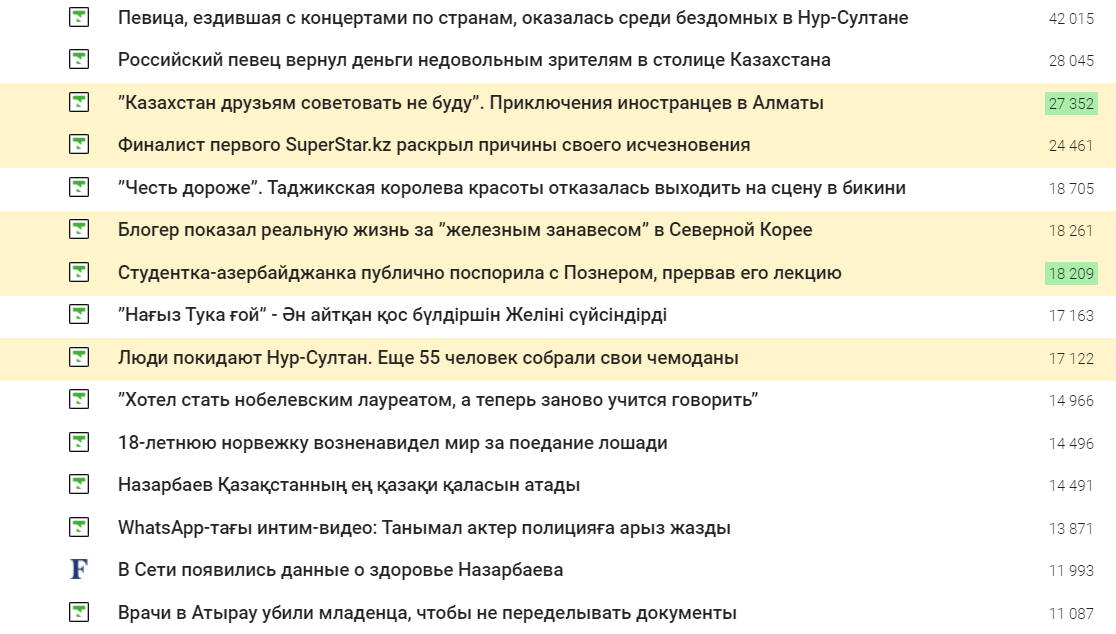

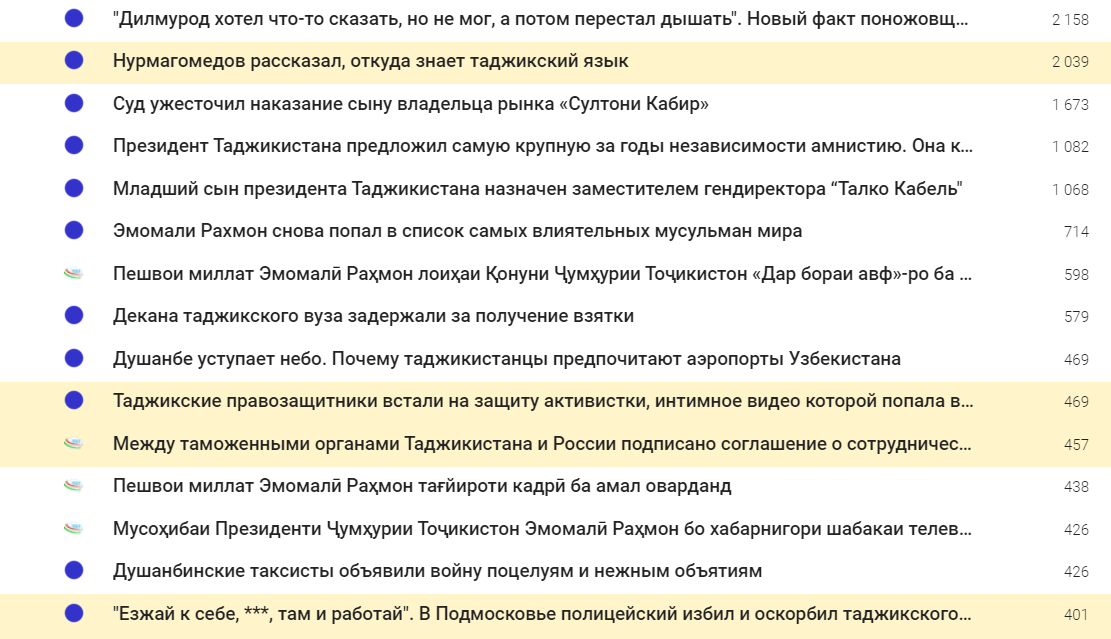

Третья проблема: низкий уровень доверия к СМИ

Представители СМИ отмечают, что одной из причин потери репутации, потери доверия со стороны читателей и зрителей стал госинформзаказ и те условия, которые выставлялись перед его исполнителями. Это привело к потере интересного контента, отсутствию острых материалов на темы политики, социальных проблем. В итоге из-за отсутствия интереса у читателей СМИ стали неинтересны и как площадки для размещения госзаказа.

Айя Калягина, главный редактор газеты «Любимый город Кокчетав»:

— У нас многие газеты, ориентированные на госзаказ, потеряли читателя, сейчас они потеряли и финансирование. Потому что выигрывают другие люди. А эти газеты потеряли читателя, потому что писали лояльную информацию и теперь не нужны ни акиматам, никому.

Есенгүл Кәпқызы, уководитель фонда по поддержке журналистов «Мінбер»:

— Сейчас информационная среда слишком обессилена, чтобы удовлетворить спросы читателей и зрителей. Это способствует духовной и творческой деградации даже молодёжи, не говоря о людях среднего возраста. Поэтому необходимо сформировать медиарынок, а для этого его нужно вывести из поля строгого контроля власти. Отсутствие, вернее — исчезновение критических аналитических материалов, политическо-экономической аналитики, вообще отсутствие аналитики привело к появлению журналистики, основанной на сплетнях и фейках.

Четвёртая проблема: низкий уровень оплаты труда

Сейчас заработная плата журналистов региональных СМИ — от 80 до 100 тысяч тенге, это от 43 до 53 процентов от средней заработной платы в Казахстане по итогам второго полугодия 2019 года.

Павел Банников, шеф-редактор FactCheck.kz:

— С зарплатами всё ужасно. Хуже только с гонорарами в прессе и интернет-СМИ — в районе 8-10 тысяч тенге за материал, за которые большинство профи просто не хотят работать, их пишут студенты. Поэтому условные «звёзды» держатся за места или подрабатывают как блогеры, а на общем рынке большая текучка кадров. При средней зарплате в 300 долларов в месяц журналист вынужден работать на два, а то и три издания. Это приводит к адским перегрузкам и выгоранию. И сказывается на качестве работы, само собой. Журналисты при любой возможности уходят из профессии туда, где можно жить, а не выживать.

Рауль Упоров, выпускающий редактор издания «Уральская неделя»:

— Мы задерживаем зарплаты, сотрудники молчат, всё понимают. Главное — ценности. Да, мы будем где-то прижиматься, ужимать бюджет. Зарплаты мы не сокращаем, не урезаем сотрудникам, такого нет. Но всё же мы ищем новые вещи, чтобы заработать, чтобы зарплату повышать.

Пятая проблема: низкий профессиональный уровень

Из профессии уходят опытные журналисты, а выпускники вузов, которые приходят на работу, не устраивают редакции.

Есенгүл Кәпқызы, уководитель фонда по поддержке журналистов «Мінбер»:

— У нас в стране есть 23-24 кафедры и два факультета по подготовке журналистов. Можно сказать, что у нас сформировался большой рынок по подготовке журналистов. Однако качество неоднородное. Но среди них существует сильная конкуренция. И все выпускники после окончания идут в немногочисленные СМИ: в газеты, на ТВ и веб-сайты. Молодые журналисты в погоне за быстрой популярностью предпочитают идти на телеканалы. Но не всем хватает таких мест.

Вячеслав Шварц, заместитель директора ТК «Отырар», Шымкент:

— Во многих редакциях функции журналистов выполняют люди, совершенно не имеющие никакого представления о профессии. Там всё держится на более-менее сильном редакторе, который просто посылает «журналиста» принести информацию, записать интервью с заготовленными вопросами, а потом самостоятельно пишет текст. Отсюда и возникает описательная журналистика. Потому что до сути никто так и не доходит. Нужно слепить материал и выдать быстро. Много профессиональных журналистов ушли в пресс-секретари, это тоже формат описательной журналистики, зато оплачивается неплохо.

Геннадий Скрагленко, директор еженедельника и портала lada.kz:

— В Казахстане есть очень квалифицированные кадры. В нашей редакции я не скажу, что мы звёзды с неба хватаем. Но мы всё время обучались, и нам это помогало. Первый «пинок» нам дал Internews в 2011 году, когда мы понимали, что нужно уходить в цифру, а не знали, как это сделать. И на этом «пинке» мы дошли до такого момента, что, в принципе, мы один из лидеров региональных медиа. И дальше хотим учиться. Крайне необходима поддержка образовательная. У нас нет ни одного профессионала в редакции, все кадры мы готовили сами. К сожалению, больше половины я уже потерял. Каждый у нас был как бриллиант, но это жизнь, что теперь делать.

Михаил Дорофеев, директор, главный редактор informburo.kz:

— Насколько я могу судить, журналисты никогда не выходят из вузов подготовленными к работе — их всегда приходится учить заново. Но к традиционной проблеме ремесленной беспомощности добавляется новая проблема — казахстанские журфаки не дают даже необходимой профессионально-этической базы. Выпускники факультетов журналистики, как правило, даже не осознают, что это за профессия, зачем она нужна, какую роль выполняет в обществе, что можно делать, а чего ни в коем случае нельзя. Во многом это объясняется тем, что там преподают люди, давно оторвавшиеся от СМИ, либо не имеющие опыта практической работы, либо работавшие в журналистике ещё в советское время. Система журналистского образования в Казахстане нуждается в коренном реформировании.

Павел Банников, шеф-редактор FactCheck.kz:

— Всё плохо с профессиональной подготовкой на большинстве журфаков. Люди, которые уже по 10 лет не занимаются журналистской практикой, учат студентов бесполезным вещам. Только за последние пять лет работа журналиста поменялась кардинально, новые возможности, новые инструменты, реалии — всё это проходит мимо большей части студентов журфаков. Я работаю со стажёрами и очень хорошо представляю себе, какими знаниями они обладают на четвёртом курсе. И это печально. Среди действующих журналистов достаточно профессионалов, но молодых часто нужно переподготавливать, выстраивать навыки и системный подход к работе заново.

Как отмечается в исследовании, казахстанское медиасообщество нуждается в защите на законодательном уровне, финансовой устойчивости и притоке квалифицированных кадров. По мнению экспертов, решить часть этих проблем мог бы журналистский профсоюз, который бы отстаивал стандарты профессии. Медиаэксперты также считают, что необходимо менять законодательство и пересмотреть условия и организацию конкурсов по размещению госинформзаказа в СМИ. Подробнее об исследовании можно прочитать здесь.