В настоящем Казахстане, удалённом от витрин независимости Нур-Султана и Алматы, не хватает автобусов для транспортировки людей, бутылки с водой для пострадавших достают из поюзанных китайских синтетических мешков из-под сахара, а оказавшийся у эвакуационного центра полицейский обречённо признаётся: народ его слушать не будет.

Репортаж Каната Бейсекеева, сделанный для издания «Vласть», — это стопроцентно узнаваемая работа режиссёра-документалиста, уже несколько лет наводящего фокус своей камеры на правду жизни.

Вообще, «Vласть», наведя мост творческой дружбы с Бейсекеевым, срывает имиджевый джекпот: сотрудничество с талантливым раскрученным режиссёром это не просто его найм, это взаимовыгодная коллаборация двух брендов. Вензеля «Кана Бейсекеев» в стартовой заставке перед его мини-документалками давно воспринимаются как знак качества, а видеопроекты казахстанского издания также известны и, помнится, делались на неплохом уровне.

Признаться, я опасался — получится ли этот репортаж. О том, что Бейсекеев снимает про Арыс, многие узнали после шокирующей новости. Режиссёра избили во время съёмок у одного из эвакуационных центров в Шымкенте; возможно, в толпе хулиганов были арысцы. О нападении режиссёр рассказал в Instagram с места инцидента. По одной из версий, добровольцам, помогающим эвакуированным, не понравилась съёмка какого-то их шумного конфликта. Под горячую руку попал ещё один журналист «Vласти», видеокамеру повредили, но всё обошлось без серьезных последствий для здоровья командированных.

Попадёт ли эта странная жестокость в документальную хронику, и как под влиянием ночного инцидента изменится содержание и настроение работы — вот что стало для меня главной интригой.

Я был удивлён, но Канат Бейсекеев словно решил забыть о произошедшем — «День после взрыва. Арыс» сделан так, будто ничего и не было. Не исключено, что это главная ошибка авторов репортажа.

Главные герои

Канат Бейсекеев подсматривает за жизнью, стараясь в неё не вмешиваться. И обнаруживает, что в неразберихе и попытках волонтёров этот хаос организовать очень мало государства.

Растерянный полицейский, который спорит с волонтёрами о том, что народ его будет игнорировать; почти карикатурный чиновник из районного акимата, как-то привычно обещающий автобусы (их не хватает) — а ему, конечно, не верят; сотрудники каких-то департаментов, машинально принимающие заявления о потере близких. Удивительным образом представители государства, как в плохом индийском фильме, выглядят словно пришельцы с другой планеты — на которой полицейские нужны, просто чтобы отсвечивать голубым и разбавлять яркую цветовую палитру одежд южан, а чиновники присутствуют, чтобы поднимать дух обещаниями.

При этом Бейсекеев не обращает увиденное против системы. Есть, например, врачи из скорой, помогающие человеку с приступом эпилепсии, и сотрудница акимата Камилла, деловито распределяющая потоки гумпомощи, которая работает наверняка на какой-нибудь низовой чиновничьей должности — и это чуть ли не единственный «живой» чиновник за полчаса репортажа.

Бейсекееву неважно, как зовут людей, представляющих госаппарат, как и то, какие звания и должности они занимают. Потому что они не столько источники информации, сколько мазки на большом полотне, на которые в повествовательной цепочке можно обратить внимание, а можно и не обратить — и ничего страшного, они просто есть, они — одно из условий, в которых оказались жители Арыса.

А главные герои репортажа, конечно же, простые люди. И автору удаётся найти сильные образы. Мать, ищущая эвакуированного с детсадом ребёнка; человек, готовый вернуться в дом, несмотря на опасность; доброволец с ошалевшим от неразберихи взглядом; плачущая старушка, формулирующая главный вопрос: почему эти железки взрываются не за городом?

Собеседники не играют на камеру, стесняются слёз и очень привязаны к дому. Они — настоящий Казахстан, который неудобен телевидению: они беспокойно толпятся в обычных своих непраздничных одеждах у грузовиков с гумпомощью, потому что бедны, им нужна даже вода, и здесь они лишены той малости, что у них была в нескольких сотнях метров от опасных складов в Арысе.

Собеседники не играют на камеру, стесняются слёз и очень привязаны к дому. Они — настоящий Казахстан, который неудобен телевидению: они беспокойно толпятся в обычных своих непраздничных одеждах у грузовиков с гумпомощью, потому что бедны, им нужна даже вода, и здесь они лишены той малости, что у них была в нескольких сотнях метров от опасных складов в Арысе.

Чем хорош Бейсекеев

Во «Vласти» «День после взрыва. Арыс» обозначен как репортаж. Я не буду оспаривать видовую и жанровую принадлежность работы. Но хотел бы отметить, что в работе Бейсекеева присутствуют явные черты кинодокументалистики, в которой обнаруживаются открытые когда-то за океаном приёмы «прямого кино» — когда автор словно наблюдает за событием, в него не вмешиваясь и не комментируя даже за кадром. При этом использование маленькой камеры с возможностью приближаться вплотную к эпицентру жизни без ненужного внимания усиливает эффект присутствия на месте и особенно подчёркивает то, для чего журналистская видеоаппаратура вообще нужна — для того, чтобы быть «глазами» зрителя.

Многоголосие жизни: это первое, что сбивает дыхание твоему внутреннему впечатлительному зрителю. Это и о непривычной для отечественного теле- и кинопродукта работе со звуком — голоса очевидцев будто тонут в гуле пост-арысовской обыденности (фоновому звуку вообще уделяется большое внимание — звукорежиссёру жму руку), и о коротких быстро чередующихся историях, подсмотренных будто на ходу, при этом не повисающих на струне повествования тяжёлыми гирями. Репортаж состоит из равноправных по значимости эпизодов. Герои меняются часто, но в этом событийном калейдоскопе совсем нет легкомыслия автора, как и нет его беспокойно блуждающего взгляда, который никак не выхватит из стихийно возникшей после трагедии экосистемы важное. Есть другое — желание большего охвата ситуации и стремление показать зрителю как можно больше её граней.

И в этом «оглядывании вокруг» фирменная бейсекеевская камера почти безупречна. Его манера съёмки, сочетающая достоверность «видео случайного очевидца» и правильные с точки зрения композиции способы заполнить кадр (как известно, Бейсекеев пришёл в видеосъемку из фотографии, и это чувствуется; впрочем, возможно, в этом умении «виновата» и заморская киноакадемия).

У бейсекеевского визуального ряда есть одна особенность: здесь много средних планов, которые иногда монтируются клипово, без классического чередования их крупности. Такой монтаж позволяет не замедлять повествование, отвлекаясь на ненужные детали, а события словно перетекают одно в другое.

С другой, чисто технической стороны, средний план позволяет режиссёру-оператору быстрее ориентироваться в пространстве, не отвлекаясь постоянно на смену фокусного расстояния и на фокусировку — это рационально, потому что когда с тобой говорит непредсказуемая жизнь, не обязательно постоянно отвлекаться на кнопки, можно пропустить что-то важное.

При игнорировании бессмысленного визуального мусора бейсекеевская камера хороша и тем, что не пропускает другие, значимые детали. Среди которых не всегда те, что можно разглядеть. Это, например, нужные для понимания ситуации случайные реплики людей (называемые на ТВ «интершумом»): снимая, режиссёр-оператор умеет ориентироваться в пространстве с помощью слуха. Делает он это хорошо: зачастую «чистые» телевизионные видеооператоры являются визуалами, а не аудиалами. Но Бейсекеев режиссёр, и умение быстро анализировать ценность информации в разных её формах — это одно из коронных умений автора, пусть оно не очевидно на первый взгляд.

Проблема ночного инцидента

Выпускник New York Film Academy в очередной раз использовал все сильные стороны своего документального метода.

Но я хотел бы поговорить и о том, что поначалу вызвало моё недоумение. Как мы уже говорили, после избиения в Шымкенте шокированный режиссёр обратился к подписчикам через Instagram, где рассказал о произошедшем.

Почему потасовка не попала в итоговое видео?

Вполне правомерна такая точка зрения: отношения к ситуации после взрывов в Арысе это нападение не имеет и не является сколько-нибудь ключевым для понимания картины происходящего. Мы вполне можем прийти к выводу, что та агрессия была всего лишь недоразумением. Насколько важны такие случайности, если речь идёт об освещении событий, потрясших всю страну? Может быть, намного более важно то, что Канат Бейсекеев не сделал этот случай поводом для небрежного отношения к своей работе, проявил сдержанность и не запустил свои негативные эмоции в материал?

Все эти вопросы в защиту автора очевидны. Но я хотел бы привести другие доводы.

Почему-то инцидент не вошёл в репортаж, хотя журналист снимал возле эвакуационного пункта людей, имеющих отношение к эвакуационному пункту.

Я не призываю очернять пострадавших либо помогающих им волонтёров после трагедии в Арысе. Тем более агрессия нескольких людей не бросит тень на остальных волонтёров и жителей города. Но для хроники «Дня после взрыва…» есть проблема: эта агрессия всё-таки была.

Может быть, озлобленность людей стала следствием усталости и отчаяния? Это только усилило бы зрительское впечатление. И это вопрос всё к тому же желанию создателей репортажа показать как можно более полную картину происходящего. Они начали это делать, но, получается, остановились на полпути.

Не будь нападения на Бейсекеева, никаких претензий к репортажу у меня не было бы. Но нападение было. И теперь опубликованная работа, исполненная человеколюбия и терпения героев, может казаться несколько пасторальной. В итоге, на мой взгляд, ситуация сложилась так, что в ней больше всепрощения, но меньше объективности.

В журналистике есть важный критерий оценки ценности информации. Это общественная важность события. Я не собираюсь оценивать с этой точки зрения последствие — избиение журналистов, которое важно в любом случае. Обращу взор на причину: конфликт безымянных волонтёров возле эвакуационного пункта, о котором заявлял Бейсекеев и съёмке которого, по свидетельству режиссёра, участники спора хотели помешать. Так вот, этот конфликт тоже может быть важным, так как до сих пор не известно, шла ли речь о каких-то незаконных манипуляциях с грузами, собранных казахстанцами.

В конце концов, возле эвакуационного пункта Бейсекеев решил снимать. Так почему это решение вдруг стало неважным после избиения, а видео легло на полку? Может быть, мы не знаем чего-то важного об этом конфликте?

Искренне надеюсь, что автор отказался от освещения эпизода не потому, что решил не усложнять материал и выбрал простой путь. И хочу верить, что Канат Бейсекеев вместе с редакцией «Vласти» принял решение, основанное на документальной ценности не включённого в репортаж эпизода, а не на каких-то других причинах.

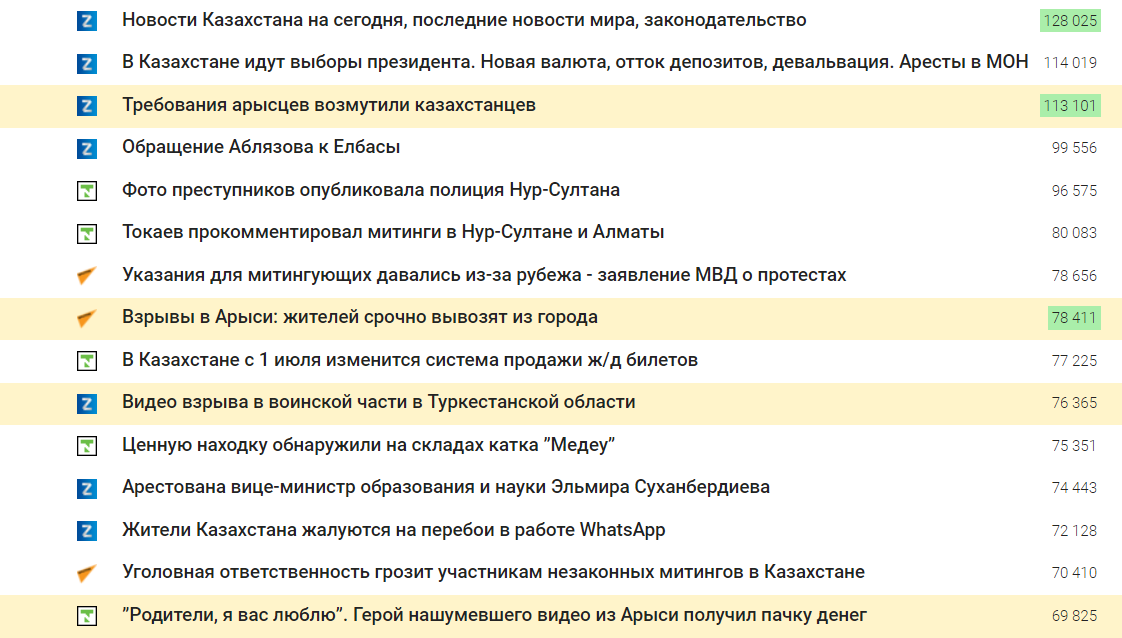

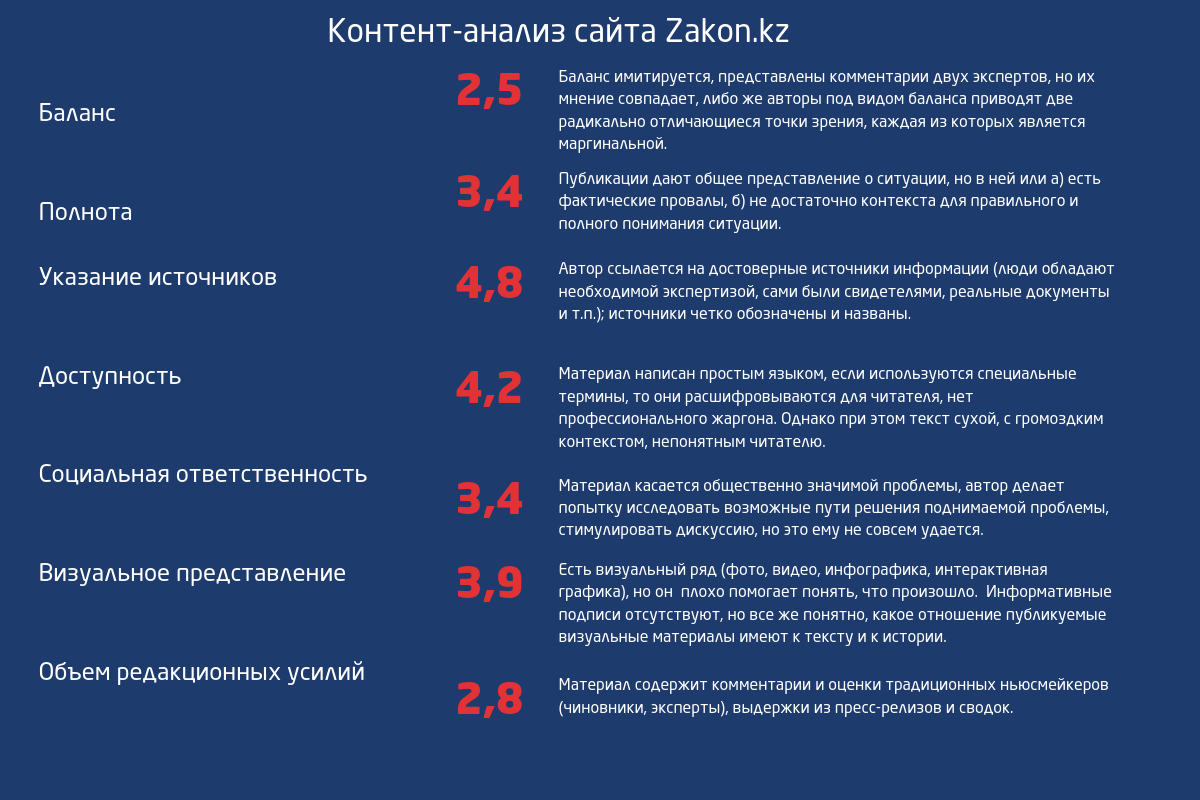

Систему оценок можно найти

Систему оценок можно найти