Партии подводят итоги агитационной работы, а казахстанские СМИ ближе к дню X начали обращать чуть более выраженное внимание на предвыборные программы. Можно было ожидать, что представители партий возбудят журналистский интерес во время теледебатов, которые прошли сразу на трёх республиканских телеканалах, однако нужного эффекта в медиа произвести не удалось. Некоторые издания смогли написать о прошедших дебатах, не сообщив ничего об их содержательной части. Большая часть медийных текстов* о грядущих выборах на последних неделях агитации всё ещё не отличалась употреблением человеческой лексики и хоть каким-то желанием привлекать читателей.

Партия Nur Otan

Преобладание оплаченных партией власти агитматериалов по-прежнему является самой заметной чертой предвыборной кампании в казахстанских СМИ. И если сначала в инфополе чаще появлялись лозунги, во второй половине кампании в заголовках поселились красивые цифры, обещающие обеспечить водой 300 тыс. жителей Мангистау, реализовать 200 проектов в рамках Дорожной карты бизнеса-2025, обеспечить жильём 16 тыс. алматинских семей за пять лет, довести за пять лет количество субъектов МСБ в Сайраме до 20 тыс., ежегодно высаживать в Актюбинской области 1,3 млн деревьев, построить в столице 50 новых парков и скверов.

Эксперты резонно призывают казахстанцев относиться к этой магии цифр без лишнего воодушевления. «Эти 103 млн квадратных метров жилья [которые за пять лет обещает ввести Nur Otan] может записать на свой счёт любая партия. Данная цифра — план по строительству жилья в Казахстане на ближайшие пять лет», — говорит в интервью Информационно-аналитическому центру МГУ экономист Айдархан Кусаинов. Другие интернет-порталы тоже стараются развивать у аудитории критическое мышление. «Уральская неделя», например, подробно рассказала, какие неоднозначные законы принимал контролируемый Nur Otan парламент за время своего существования.

Однако подобные немногочисленные публикации теряются на фоне сотен однотипных текстов о том, какое светлое будущее ждёт казахстанцев после принятия на выборах «правильного» решения. Разрешить последние сомнения, надо думать, была призвана программная статья президента Касым-Жомарта Токаева, которая была опубликована аккурат за пять дней до дня голосования. Глава республики подчеркнул, что популизм не пройдёт, а к выборности акимов страна будет двигаться без расшатывания основ.

Народная партия Казахстана

Ребрендинг бывших «коммунистов» всё ещё беспокоит умы журналистов и экспертов. СМИ не оставляют в покое красный цвет партии и сжатые кулаки в символике, Ермухамет Ертысбаев обвиняет партийцев в натуральном предательстве электората, а глава политобъединения Айкын Конуров вынужден успокаивать разволновавшихся казахстанцев во время теледебатов: «В первый этап трансформации был отток, некоторые члены партии бросали партбилеты, но позже возвращались в наши ряды. Приток в 12 тысяч новых избирателей — яркий пример того, что трансформация была правильной».

Если отвлечься от внешнего, эксперты более-менее сходятся в том, что НПК удаётся успешно продвигать тематику кредитной амнистии и снижения пенсионного возраста. Экономисты, простив партийцам «определённую долю популизма» в сфере социальной политики, в свою очередь высоко оценили идею партии о необходимости закрытия дублирующих и неэффективных государственных программ. При этом проседает другой фланг — работа с казахоязычной аудиторией. Журналисты, изучив списки НПК в маслихаты, отметили: «Если посмотреть в разрезе территорий, то самыми неохваченными получаются районы на юге страны». При этом другие авторы заметили «смешное» и в Усть-Каменогорске.

Другие регионы между тем были охвачены активной агитацией с явной претензией на оригинальность. Во второй половине предвыборной кампании партийцы продолжили эксперименты с составленными из людей фигурами, массово выходили на морозные улицы столицы на зарядку, поднимали в воздух над Карагандой воздушный шар «за построение социального государства», облачались в костюмы Деда Мороза и Снегурочки для раздачи листовок, организовали мотопробег по центральным улицам Атырау.

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

Агитационную кампанию партии на последних неделях продолжил сопровождать шлейф озвученного Аблязовым призыва голосовать за «Ак жол». По данным «Радио Азаттык», «в нескольких регионах некоторые активисты распространяли листовки партии в версии, предложенной Аблязовым». В результате СМИ стали распространять сообщения о задержаниях агитаторов партии, некоторым из которых суд выписал внушительные штрафы. Лидер партии публично призвал Министерство внутренних дел объяснить, как именно задержанные полицейскими граждане нарушили закон.

Во время теледебатов тема ожидаемо не звучала — вместо этого оппоненты из других партий припомнили акжоловцам предложение Азата Перуашева трёхлетней давности о строительстве для сельской молодёжи общежитий с общими кухней и туалетом. Журналисты, между тем, напомнили аудитории, что партия не вложила «ни тиына своих средств в предвыборные дела» и в целом не является образцом с точки зрения прозрачности расходования, в том числе бюджетных средств. Ермухамет Ертысбаев, чьё интервью для Azattyq Ryhy практически разобрали на цитаты, заявил, что «программа “Ак Жол” носит лозунговый характер, не подкреплённый какими-либо фактами».

С другой стороны, избирательный штаб партии пытается продвигать позитивную повестку: в ход идут конные забеги под девизом «За честные выборы!», автопробеги «Голосуй за «Ак жол»!», семинары с молодёжью в рамках акции «Впервые выбираю!». Кроме этого, члены партии разъясняют программу в многословных интервью и рассказывают о популярности среди молодёжи, некоторые издания подчёркивают ключевую роль акжоловцев в принятии закона о парламентской оппозиции и делятся статистикой запросов от представителей фракции в Мажилисе.

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»

Вокруг аграрной партии всё так же громко звучат голоса тех, кто относится к её участию в выборах крайне скептически. Пишут, что она пытается влить «новое вино в старые меха», «чересчур воздушная, хотя по идее должна твёрдо стоять на земле», существует лишь номинально. Политологи продолжают обращать внимание на резкий переворот, совершившийся с членами «Ауыла» после вступления в предвыборную гонку: «Рахимбеков начал ругать власть и “Нур Отан” в выражениях, которые не очень стыкуются с трудовым путём бывшего заместителя акима области». И только экономисты осторожно хвалят партию за «взвешенный» экономический блок программы.

Тем временем, с 20 декабря партийцы объезжали населённые пункты страны в рамках «Ауылдан ауылға» — «эталона всереспубликанской акции», как они сами о ней говорят. Перемещение между сёлами на трёх автомобилях и с агитационной символикой описывали не иначе как «колонну», двигающуюся в «полной экипировке». Обещания, озвучиваемые сельчанам, в некоторых случаях звучали весьма своеобразно. Глава Туркестанского регионального отделения, например, сообщил, что партия для решения проблемы молодёжной безработицы на селе собирается отдавать приоритет в трудоустройстве, кредитовании и обеспечении жильём исключительно мужчинам.

И пока часть партийцев пыталась завлечь сельчан мужского пола, другая отчаянно пыталась возбудить в горожанах интерес к «золотой колыбели нации». Так, в Алматы на станциях метро организовали тематическую фотовыставку, провели национальный этно-концерт, собрали молодёжь на флешмоб перед Дворцом Республики. В Усть-Каменогорске агитационная группа «Ауыла» почтила память Абая, а в столице проверила цены на рыночные продукты в преддверии Нового года.

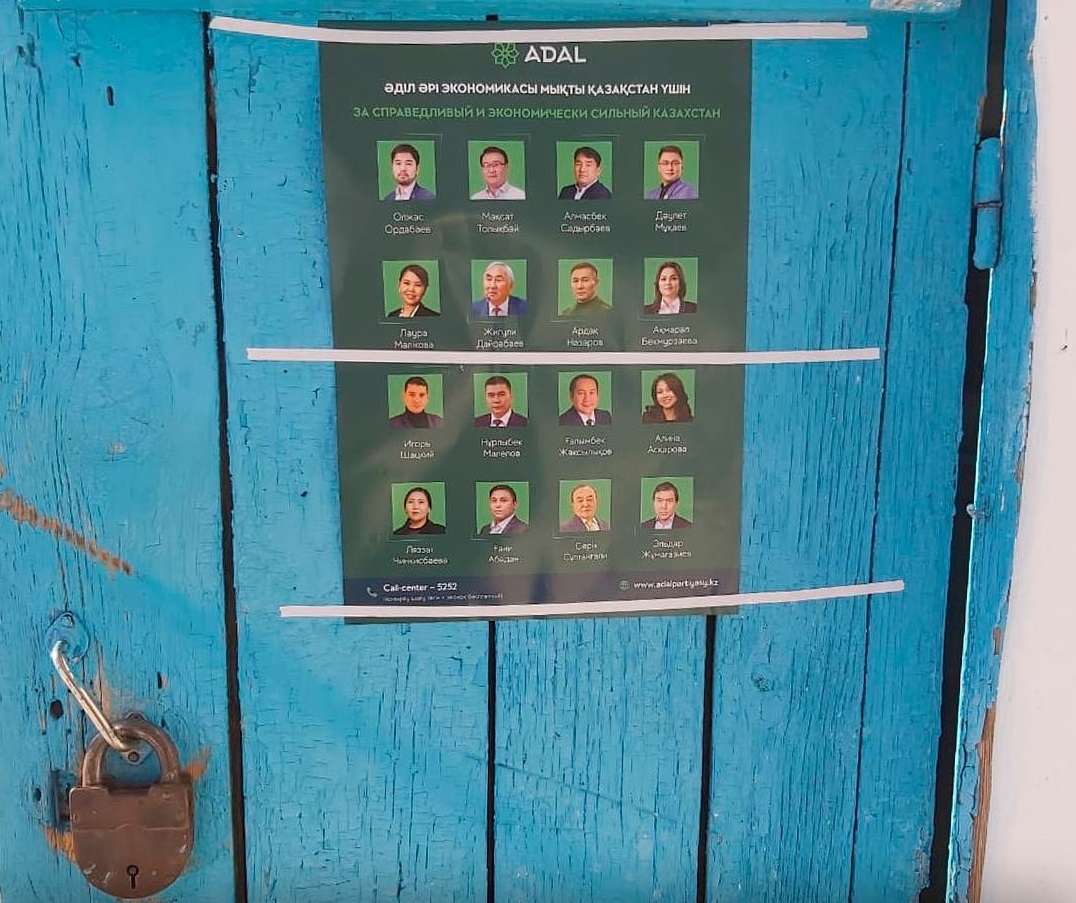

Политическая партия «Адал»

В последние дни агитации одной из самых обсуждаемых тем вокруг новоиспечённой партии предпринимателей стали впечатляющие темпы прироста её новых членов. Незадолго до Нового года Максат Толыкбай докладывал телевизионщикам: «Очень много людей регистрируются, вступают в ряды партии “Аdal”. В день около 10-15 тысяч человек». Не прошло и недели после этого заявления, как партия сообщила, что количество её членов достигло 300 тыс. человек. Круглая цифра стала поводом для сомнений и мемов, а также вынудила главу партии публично объясняться.

Ещё двух порций критики партия удостоилась от Ермухамета Ертысбаева и Айдархана Кусаинова. Первый пожурил «Адал» за то, что партийцы при подготовке к предвыборной гонке увлеклись собственной «вывеской», а второй смело высказался по их программе: «…здесь такие обещания, которые попросту разрушат экономику. Это классический оголтелый популизм». Нелестные оценки, тем не менее, никак не повлияли на агитационную активность партии, которая то разворачивала якобы не имеющие аналогов в стране «мобильные пункты информации», то возлагала цветы к памятнику алашординца Алихана Бокейханова.

Среди казахстанских онлайн-ресурсов наибольшее уважение адаловцы снискали у авторов «Ведомостей Казахстана». Издание, судя по отсутствию ссылок на спонсора публикаций, совершенно безвозмездно посвящает партии хвалебные тексты. Их художественности можно только позавидовать: «Партия “Адал” на фоне линкора партии власти смотрелась крейсером»; «В контактах с людьми “Адал” поднимает на щит одновременно вопросы как “удочки”, так и “рыбы”»; «Партия двигалась почти по всем цветам политического спектра, попутно щипая травку на полянах всех своих конкурентов».

*Анализ публикаций проводился на основании выборки системы Alem Media Monitoring. В ходе исследования было проанализировано порядка 1700 материалов с 21 декабря 2020 года по 6 января 2021 года для всех средств массовой информации (печатные, электронные, телевидение).