«А давайте обсуждать наши выпуски газеты? Что вам нравится, что — нет. Не обязательно про тексты, давайте и дизайн обсудим», — написала шеф-редактор медиагруппы «Азия-Плюс» Ольга Тутубалина в группе своего издания в Facebook. Рассказываем о том, что из этого получилось, и как «Азия-Плюс» дружит со своей аудиторией.

Вообще издание «Азия-Плюс», которое заблокировано на территории Таджикистана уже второй год, очень гордится своей аудиторией в социальных сетях. Если посмотреть на цифры, то это достаточно скромные показатели, однако уровень вовлечённости аудитории на той же странице Asia-Plus Media Group в Facebook превышает уровень на страницах, у которых гораздо большее количество подписчиков.

— У АП в соцсетях никогда не было агрессивной рекламы, мы не видели смысл на неё тратиться. Да, аудиторию пришлось собирать долго, наверное, восемь лет на это ушло. Теперь на официальной странице АП в Facebook — 50 тысяч подписчиков, в группе «Азия-Плюс» — 10 тысяч, у ближайших конкурентов — 200 тысяч, но вовлечённость у «Азии-Плюс» намного выше, даже при её 50 тысячах. Думаю, это самый главный показатель, потому что рекламодателю не нужна широкая аудитория, ему важна лояльность, ему важна аудитория, которая даёт отзывы. «Азия-Плюс» знает, кто приходит к ней на страницу, знает их характеры и предпочтения, — рассказывает про активность редакции в социальных сетях бывший исполнительный директор издания, а теперь руководитель собственного проекта Your.Tj Зебо Таджибаева.

К своей аудитории журналисты медиагруппы обращаются с просьбами дать советы, и подписчики дают. Например, пост редакции с просьбой обсудить выпуски газеты «Азия-Плюс» собрал больше 50 комментариев, из которых только пара подписчиков посетовала на то, что тексты у редакции корявые и грамматика хромает, все остальные действительно пытались помочь.

«Уже то, что вы просите нас помочь советом, само по себе хорошо», — написала под постом Сураё Ибрагимова.

Шеф-редактор медиагруппы Ольга Тутубалина говорит, что намеренно обратилась к пользователям за советом именно в группе «Азия-Плюс» в Facebook, а не на официальной странице, где подписчиков гораздо больше.

— В группе разговоры проходят как-то более душевно, там меньше народу, но отзывов больше. Вероятно, именно здесь начало формироваться наше медиасообщество в классическом понимании, — объясняет Ольга.

Отдельную от официальной страницы группу «Азия-Плюс» создала в Facebook пару лет назад. Здесь сразу собралось около пяти тысяч подписчиков, однако руки у редакции не доходили до того, чтобы активно с ними взаимодействовать, и группа оставалась статичной. Но осенью 2019 года «Азия-Плюс» совместно с Союзом потребителей Таджикистана при поддержке Internews запустила проект «Кто в доме хозяин?», и площадка ожила. В своём новом проекте специалисты из Союза вместе с журналистами объясняют, как жителям городов Таджикистана разобраться с работой своих ЖЭУ, за какие коммунальные услуги они должны платить, за какие — нет. Готовят на эти темы материалы для сайта и обсуждают их с пользователями в группе «Азия-Плюс». Приятный бонус для подписчиков группы — специалисты из Союза потребителей в комментариях под постами проекта дают подробные консультации. В итоге проект начался в ноябре, когда в группе было пять тысяч подписчиков, к концу декабря их стало почти 10 тысяч. И это снова качественная аудитория, которая пришла сюда сама.

Ольга говорит, что несколько лет назад редакция начала реформу газеты, но планы осуществились не так, как хотелось. Впрочем, отказываться от их реализации журналисты не хотят, и к процессу теперь привлекают и пользователей в соцсетях. Причём аудитория в соцсетях активно обсуждает и печатный формат.

— Есть вещи, о которых мы вовсе не думали. Например, когда-то у нас была литературная страничка в понедельничном номере газеты, от которой мы отказались без сожаления. Но оказалось, что нашим читателям она нужна, не в том виде, конечно, что было прежде. Но нужен какой-то клуб, где люди смогут обсуждать литературу. Мы будем думать, как это реализовать, — рассказывает Ольга.

Аудитория сегодняшней газеты «Азия-Плюс» — это люди с высшим образованием, их возраст от 40 и выше, обратной связи с этими читателями толком нет. Ольга вспоминает, что раньше в редакцию люди писали тонны писем с рекомендациями и советами, читатели приходили сами, чтобы поговорить с журналистами. Сейчас письма тоже приходят, но только от отчаявшихся людей, как правило, очень преклонного возраста, с личными просьбами о помощи. Иногда люди в тяжёлом положении приходят в редакцию сами.

— Два года назад мы решили, что наша газета для перспективных, состоятельных, амбициозных и даже влиятельных людей. Мы постарались изменить тематику газеты, писать больше для своей новой аудитории. Но мы до сих пор не знаем, попали мы или нет. Это наше упущение. Мы заявили, что мы газета для них, но им об этом ничего не сказали. Не сделали точечную рассылку, плохо налаживаем связи. В общем, работать нам есть ещё над чем, — признаётся Ольга.

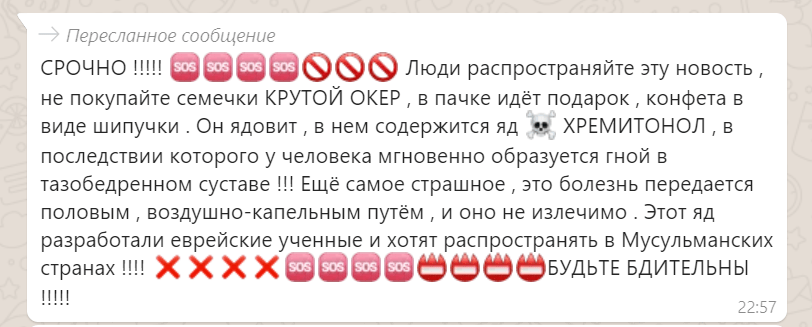

Весь контент, который производится в медиагруппе, — для газеты, радио, сайта — издание выгружает в социальные сети и делает большой упор на разные площадки. Дело в том, что уже второй год официальный сайт «Азия-Плюс» заблокирован на территории Таджикистана по неизвестным причинам, и журналисты пытаются доставить свой контент пользователям максимально удобными способами. С момента блокировки аудитория в социальных сетях у медиагруппы выросла в разы, и, например, Telegram-канал, который ведёт «Азия-Плюс» (8,3К) является самым большим в Таджикистане.

— Наша аудитория в социальных сетях очень активная и лояльная, и грех этим не воспользоваться. Пользователи действительно помогают журналистам. Например, мы отбираем благодаря своим подписчикам темы, следим за тем, что им больше нравится, о чём лучше не писать, а если и писать, то — как. Аудитория помогает исправлять ошибки, причём часто этот процесс перерастает в диалог, а иногда и в новую тему. Ещё аудитория помогает находить героев. Здесь мы не стесняемся — просим помочь найти контакты, недавно мы так нашли нового эксперта, — рассказывает Ольга Тутубалина.

Конечно, как и у любого другого издания, у медиагруппы «Азия-Плюс» есть свои персональные хейтеры, иногда аккаунты редакции подвергаются атакам ботов,

но в большинстве случаев это обычные таджикистанцы, которые живут внутри страны или за её пределами и которым не всё равно.

— У нас есть пользователи, которые прямо живут работой редакции — комментируют каждое слово, каждое движение. Часто ругают: «не то пишете», «не наш менталитет», «продажные журналисты» и всё в том же духе. Но и их мы очень любим, потому что они всегда поднимают настроение. А есть постоянные поклонники, которые всегда находят время для комментария по делу, готовы помочь, искренне хотят, чтобы мы становились лучше, откликаются на наши предложения. Ими мы очень дорожим, гордимся, это уже больше, чем просто подписчики, — это уже настоящие друзья. Наверное, без такой аудитории сейчас ни одно медиа работать не может, — говорит Ольга.