Конференция Apple WWDC 2011 прошла 6 июня. Это событие было совершенно уникальным и запоминающимся. Apple вопреки собственным правилам заранее раскрыла содержании кейноута: Джобс продемонстрировал финальную версию ОС Lion и iOS 5.0, а так же анонсировал облачный сервис iCloud.

Мы решили не переписывать все новости? которыми сейчас пестрят новостные ленты, а дать вам возможность побывать на конференции. Предлагаем вам трансляцию и описание тех новинок, которые компания Apple представила на встрече разработчиков WWDC 2011. Трансляция подготовлена сайтом macradar.ru

20:57 Из того, что покажут: уверен, увидим Find My Mac 🙂 Новую ОС можно будет купить в августе. iOS – уже в июне скачаем. Крупных железячных обновлений не будет

20:55 Времени немного, предлагаю его скоротать 🙂 Известно, что Apple представит нам некий облачный сервис iCloud, ОС Lion и 5-ю версию iOS.

Apple отступила от собственных правил: о программе доклада компания рассказала заранее. Это внушает оптимизм: а вдруг one more thing будет совершенно фантастичным? 🙂 Как вы думаете, что это может быть?

20:58

21:02 Как и было обещано, вести кейноут будет Стив Джобс. Его очень тепло встречают разработчики

21:04 Стив говорит, что этот WWDC оказался феноменально успешным. Все 5200 билетов были проданы за пару часов

21:06 У Apple более 54 миллионов Мак пользователей. Чтобы рассказать о новой ОС, на сцену приглашается Фил Шиллер, который отвечает в Apple за маркетинг.

21:05 На этом WWDC три главных темы: Lion, iOS 5, iCloud.

21:08 Филл говорит, что Apple обгоняет по темпам роста всю компьютерную индустрию на протяжении 5 лет. Квартал за кварталом Apple растет быстрее.

21:10 Mac OS X больше 10 лет. Истоки ОС лежат в UNIX. За это время ОС сильно изменилась. Lion будет содержать 250 новых фич. Фил готов перечислить все фичи, но время есть только для 10.

21:12 Итак, что нового: новые мультитач жесты, отсутствие скроллбаров (они будут появляться только при необходимости), приложения смогут работать в полноэкранном режиме.

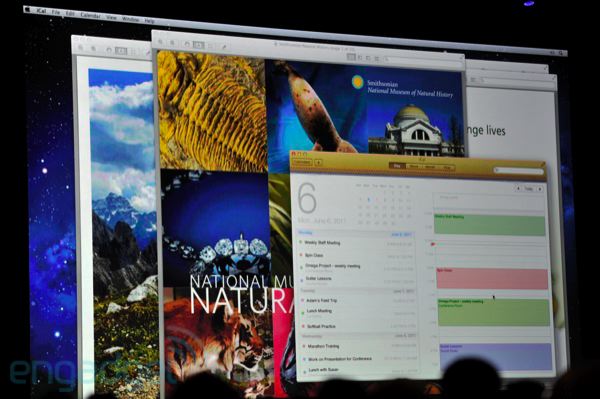

21:14 Уже сейчас в полноэкранном режиме умеют работать iCal, Preview.app, Safari, iMovie и другие приложения. На самом деле очень нужная штука, ее не хватает.

Другая новинка – Mission Control. Новый способ работы с документами и приложениями. Это фактически улучшенная версия Экспоузе, которым раньше пользовались только продвинутые пользователи.

21:16 Работать с Mission Control можно при помощи жестов. Photo Booth также получил возможность работы в полноэкранном режиме.

21:18 Доработана работа со Spaces. Но детали блоги пока не сообщают. Mac App Store будет встроен в ОС. Будут покупки внутри приложений, PUSH-уведомления специальный режим «песочницы», который повышает безопасность.

1:21 Теперь рассказывают про Mac App Store. Магазин стал лучшим местом для покупок софта, стал фактически эталоном, на который будут ориентировать конкуренты. Mac App Store продает больше софта, чем такие розничные сети, как Best Buy, Walmart.

21:23 Следующая фича Lion – launchpad. Запуск приложений, подобно тому, как в iOS.

21:25 У всех приложений появилось автоматическое сохранения состояния. Закрыли программу, потом снова запустили — у вас прежнее состояние. Сохранится даже выделенный текст.

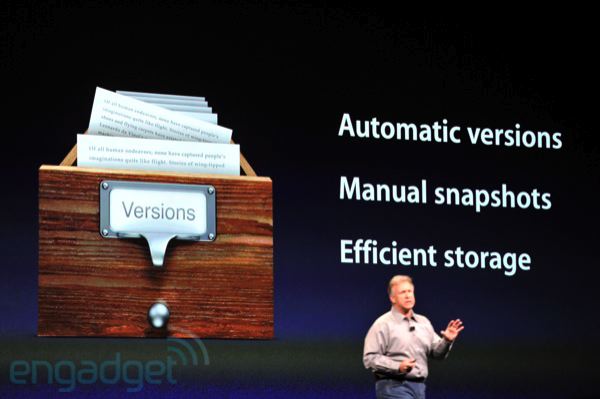

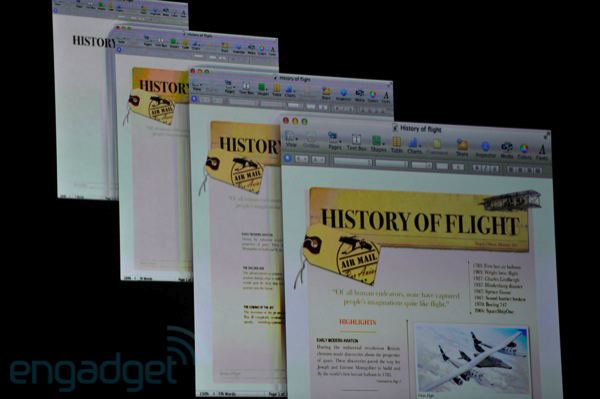

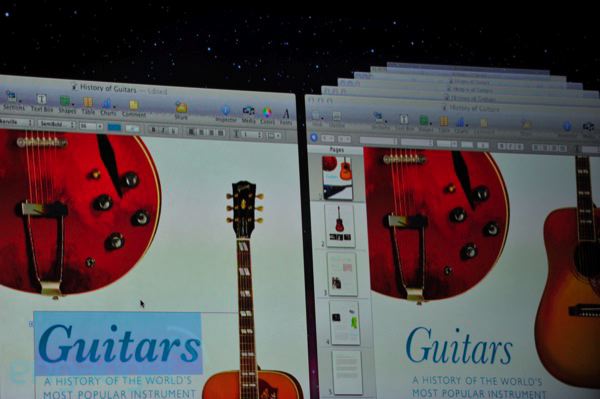

21:27 Автоматическое сохранение документов. У каждого документа — куча версий (редакций). Всегда можно откатиться на более старую правку.

21:33 Следующая фишка — AirDrop. Это персональный файлообмен. Открываете AirDrop и видите все компьютеры и других пользователей, которые им также пользуются. Чтобы передать файл, его надо просто перетащить на значок. Все. ПОльзователи получат уведомления. Если они одобрят получение файла, он у них сразу же и появится. Никакой установки и т.е. Альтернатива флешки, получается.

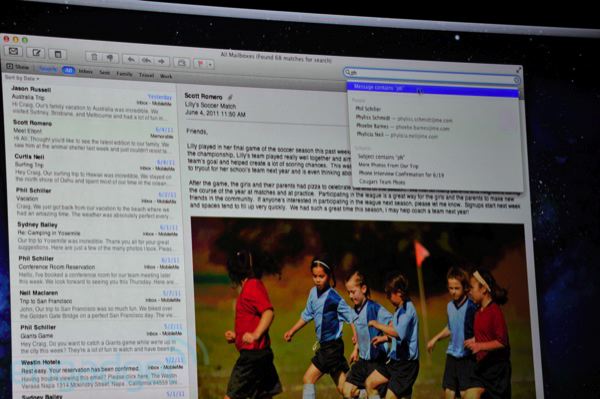

21:38 Далее — новый Mail. Новый интерфейс, улучшенный поиск, новый режим отображения сообщений (conversation view), панель Избранное, куда можно поместить ссылки на часто используемые папки. Есть возможность автоматически убрать показ всех этих “FWD”, “re” и т.п.

Цена обновления – 30 долларов. Покупать – в Mac App Store. Копию можно установить на все личные авторизованные маки (т.е. до 5 маков). Нет нужды покупать несколько копий — только одну!

Продажи начнутся уже в июле.

21:43 Что еще нового в Lion: новый помощник, который поможет перейти с Windows, FileVault 2 (для фанатов безопасности), встроенный FaceTime, 3000 API для разработчиков.

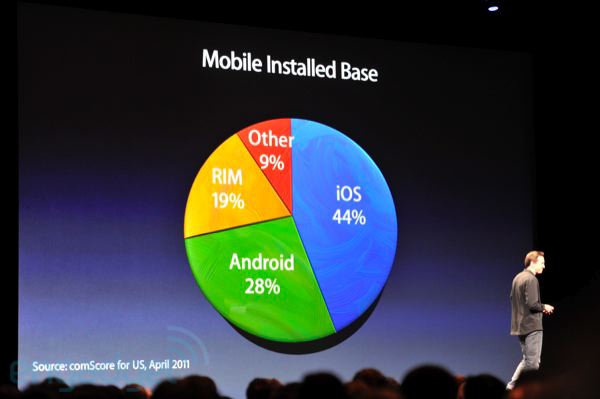

21:45 Теперь iOS 5.0. Сейчас iOS – самая популярная мобильная ОС, ей принадлежит 44% рынка. Всего было продано 200 млн устройств под управлением iOS.

Для iPad разработано 90 тыс приложений. Apple выплатила разработчикам 2.5 млрд долларов.

21:48 Все, к чему прикасается рука Apple, становится популярным. За 14 месяцев продано 25 млн айпадов. Песни iTunes Store скачаны 15 млрд раз, книги — 130 млн.

21:48 Все, к чему прикасается рука Apple, становится популярным. За 14 месяцев продано 25 млн айпадов. Песни iTunes Store скачаны 15 млрд раз, книги — 130 млн.

21:51 iOS 5.0: новые уведомления и 1500 новых API для разработчиков. Софт станет круче и интересней.

21:56 Новая фича iOS – NewsStand. Это раздел с подписками на газеты и журналы. Выглядит как iBooks, но для периодики. Обновления скачиваются автоматически.

22:00 Следующая фича – интеграция с Твиттером. Apple не смогла в свое время договориться с FB, так что очень тесно теперь дружит с Twitter. Простой ввод данных к аккаунту, интеграция с Камерой и контактами. Можно быстро запостить фотографию, отправить ссылку на статью и т.п.

Причем производительность очень быстрая. Далее — новая фича: Напоминания. По-сути простой менеджер задач с интеграцией с iCal.

22:03 Еще фичи: Reading List — простой способ отложить интересные статьи на потом и прочитать их, как будет время. У мобильного Сафари появились вкладки.

22:05 Сильно улучшена Камера. Делать снимки можно и заблокированным телефоном. Редактирование фотографий прямо внутри приложения (убрать красные глаза, обрезать снимок.

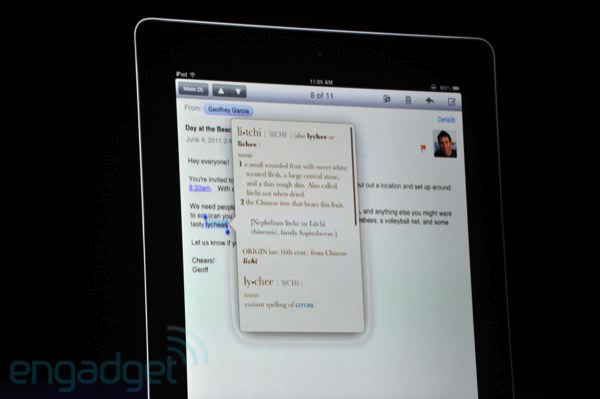

22:11 Что нового в Mail. Расширенные возможности по форматированию сообщений (можно выделять фразы жирным шрифтом например), поиск по всему телу писем, возможность отметить флажком, встроенный словарь, который доступен всем приложениями, новая клавиатура.

22:12 Обновления по воздуху, нет нужды подключать гаджет к компьютеру.

22:17 Новое приложение в iOS: iMessage. Это система обмена мгновенными сообщениями. Только между владельцами iOS-устройств. Позволяет отправлять текст, фото, видео, контакты и групповые сообщения. iMessage работает по WiFi и 3G.

22:23 В iOS 5 будет 200 новых фич. Например, возможность отобразить картинку с iPad на ТВ без проводов. Синхронизация iTunes-библиотек по WiFi, новые мультач жесты. iOS 5 выйдет в начале осени. Будет поддерживать iPhone 3GS+, iPad+, а также 3 и 4 поколения iPod Touch.

22:27 На сцену вернулся Стив Джобс, чтобы рассказать про iCloud. За 10 лет роль компьютера изменилась. Это теперь хаб цифровой жизни – фото, музыка, прочий контент. Пользователь обычно синхронизирует это все с маком и проблем не испытывает. Так было 10 лет, но сегодня все изменится.

Основное неудобство — необходимость синхронизировать каждое из устройств с компьютером. Apple хочет устранить необходимость в компьютере. Новый iCloud будет хранить контент в облаках и отдавать его на все ваши устройства (без проводов).

22:30 iCloud будет хранить и автоматически синхронизировать всю важную информацию. Добавили новый контакт в адресную книгу на Mac. Он автоматически появится и на iPhone, iPad. Никакой настройки.

Все приложения MobileMe были переписаны для работы с iCloud.

22:32 5Gb на ICLOUD будут бесплатны для всех пользователей.

22:35 В iCloud можно будет хранить весь важный контент – контакты, календарь, купленную музыку, фото, видео, настройки, данные приложений. Купили новый iГаджет? Просто укажите данные AppleID и получите свои данные.

2:40 Еще одно преимущества яблочного облако – синхронизация изменений документов. Можете начать работу над отчетом, внести правки с iPhone, затем снова вернуться за компьютер — данные будут обновлены! Не магия ли?

22:44 Новая фича Photo Stream. Встроена в эппловские фотоприложения – Камеру и iPhoto. Можно отправлять фотографию в облако, а от туда они уже доставляются на все устройства. Например, на Apple TV. В облаке будет храниться 1000 фотографий (самые последние). Срок хранения 30 дней. Если хотите хранить фотографии постоянно – переместите их в альбом. На маке и PC фотографии, понятное дело, будут храниться постоянно.

2:50 В iTunes появится новая вкладка Purchased (Куплено). Там будет список купленных альбомов/песен. Прямо оттуда можно отправить музыку в облако. Композиции будут доступны затем на всех ваших устройствах.

22:48 Интересная деталь относительно iTunes в облаке iCLoud. Купленные песни можно скачивать множество раз на множестве устройств. Без дополнительной платы.

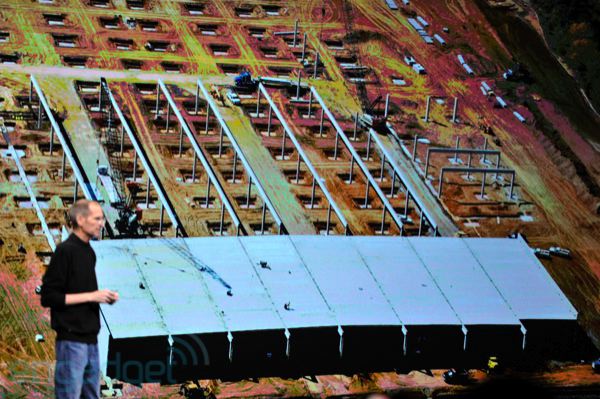

23:00 Хранения такого объема данных требует ресурсов. Apple уже построила три гигантских дата-центра. Стив Джобс предоставляет уникальную возможность увидеть их изнутри.

Трансляцию вел Владимир Яшников, автор сайте macradar.ru