Неделя в Казахстане прошла без громких происшествий. Вот разве что власти отчитались, что нашли подозреваемых в нападениях на журналистов и даже их заказчика, а ещё в республику приезжал американский госсекретарь. Визиту Блинкена ожидаемо уделили внимание все, «Хабар» и QAZAQSTAN посчитали это главной новостью, но они же оставили информацию про нападения на коллег без внимания вообще. Зато «Грани» с неё начали выпуск — да, осветили коротко, но осветили, ещё и в самом начале. Зато про Блинкена «Первый канал Евразия» поведал довольно скупо. Впрочем, если честно, этот факт выпуск как раз не слишком омрачил.

«7 күн», «Хабар»

Выпуск начался с обзора визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану и шума вокруг этого «переговорного трека». Одной из главных тем дипломатических встреч остаётся война в Украине. Ведущий Дмитрий Двойнев говорит о ней так: непростая геополитическая ситуация, конфликт, столкновение. А вот автор сюжета Тимур Сапар прямо называет войну войной и подчёркивает, что Блинкен прилетел в Казахстан на фоне годовщины российского вторжения. Журналист быстро прошёлся по различным версиям истинных целей визита высокопоставленного чиновника: попытка США поссорить Казахстан с Россией и Китаем, пригрозить вторичными санкциями за помощь России, расширить свое влияние в Центрально-Азиатском регионе.

Зрителям показали Касым-Жомарта Токаева, поблагодарившего Соединенные Штаты за «поддержку нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета». Итогом встречи стала готовность США выделить странам Центральной Азии 25 миллиардов долларов и то, что Блинкен впервые увидел казахские музыкальные инструменты в Национальном университете искусств.

«Вторую неделю разливается по стране агитационное крещендо», — подводит Двойнев к следующему сюжету о предвыборных кампаниях. Ратмир Аубакир подготовил сюжет о встречах партий с избирателями в различных регионах страны. Он начался с партии AMANAT, а завершился заставкой, призывающей пойти на выборы. В целом материал получился обзорным и сдержанным.

Кызылординская область готовится к паводкам, но под угрозой подтопления практически все регионы, рассказывает третий сюжет. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, угроза снята с 1200 населённых пунктов, но сохраняется в 250. Причины тому — большое количество осадков и промерзание почвы. Если верить сюжету, то Кызылординская область готова к приходу большой воды, а про другие регионы ничего не известно.

Следующий сюжет — про мошенничество — получился малоинформативным, хотя авторы и упомянули о различных видах этого преступления и показали несколько историй жертв. Единственным комментарием эксперта стала рекомендация не сообщать мошенникам данные банковской карты.

Не обошлось в выпуске без «джинсы». Рекламный материал об автомобильном заводе подали без соответствующей плашки.

Завершился выпуск сюжетом о цветочном бизнесе в преддверии 8 Марта. В материале показали, что этот бизнес давно не сезонный, товар имеет высокий спрос и зависит от импорта. Материал неинформативный, и истории в нем не раскрыты достаточно, чтобы считать их интересными. После его просмотра остается ощущение, что он сделан только из-за привязки к празднику.

«Хабар» продолжает молчать о нападениях на независимых журналистов. МВД на прошлой неделе отчиталось о задержании организатора атак. Но даже эта официальная информация не сподвигла авторов «7 куна» хоть что-то сказать о проблемах коллег. Не говоря уже о том, чтобы этих коллег показать и дать им слово.

«Грани», «Первый канал Евразия»

Программа начинается с информации о том, что власти наконец нашли подозреваемых в массовых атаках на журналистов. Ведущий Рзабаев коротко перечисляет имена задержанных и имя собственно заказчика, пояснив, что у того были «некие личные мотивы». Имена пострадавших прозвучали тоже, в самом конце, но ни их лиц, ни комментариев от них мы не увидели и не услышали. Впрочем, учитывая, что эта программа — единственная, которая вообще об этом рассказала, можно уже сказать «Граням» спасибо.

Сюжет о весенних паводках открыл рубрику «Грани закона» и, в соответствии с «жанром», был построен на синхронах депутатов. Проблемы людей, чьи дома по весне традиционно топит талая вода, были представлены лишь картинкой. Зато зрителю убедительно доказывают: представители Сената очень обеспокоены бедами электората и строго призывают к ответу министров и акиматы.

Зато подробный и внятный сюжет получился на актуальную тему закона о банкротстве физических лиц, он недавно вступил в силу. Автор подробно объясняет, кто и почему может быть признан банкротом и что для этого нужно сделать. Визуальное оформление подводок Рзабаева, как всегда, смотрится креативно и смело.

Также в рубрике рассказали, как депутаты борются с угрозой нехватки питьевой воды в столице.

На тему грядущих выборов депутатов в программе показали обзорный сюжет, посвящённый прошедшим теледебатам. Смотрелось хорошо, потому что автор зашла через то, какую именно одежду для публичной полемики выбрали представители той или иной партии. То есть вроде бы и слушаем синхроны кандидатов, но журналистка одновременно обращает наше внимание на яркие детали.

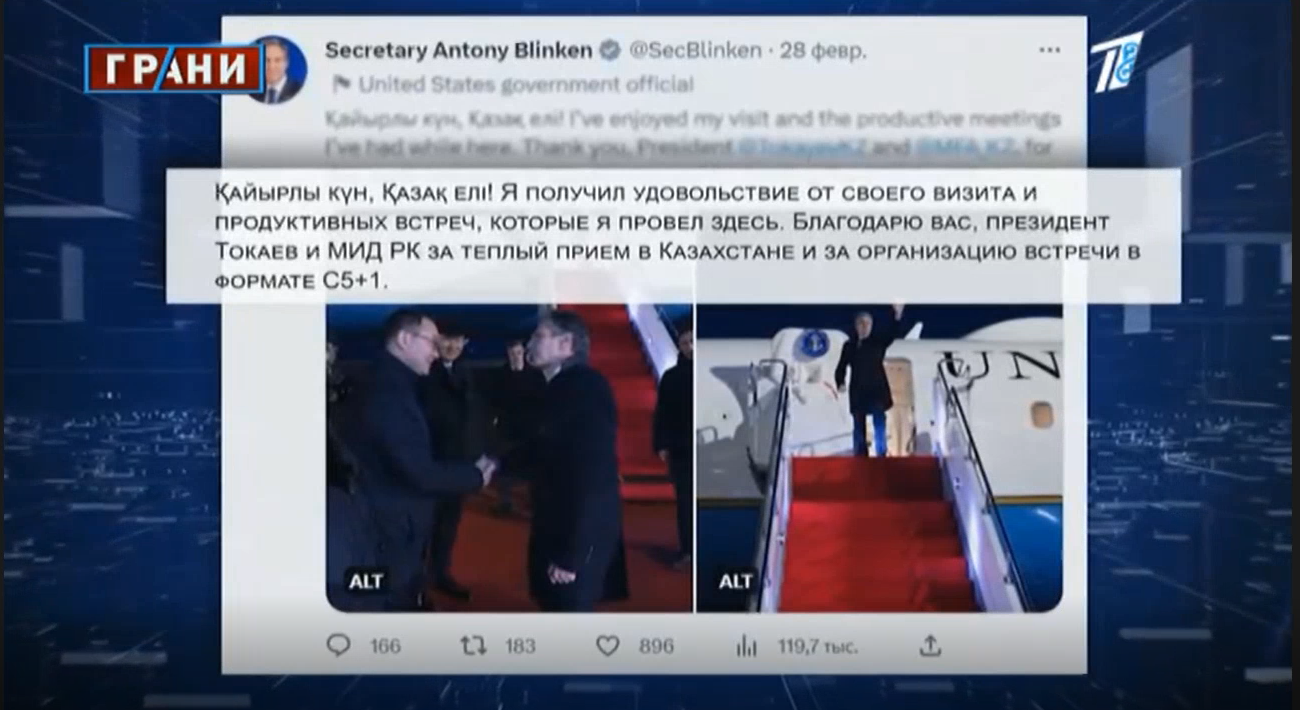

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена подали несколько претенциозно — мол, он даже начал «изъяснятся на казахском языке», хотя, как выяснилось, зарубежный гость просто из вежливости начал свой пост в соцсети с пары слов по-казахски. Получился такой телевизионный кликбейт. А гораздо интереснее было бы, например, услышать мнения политологов — что этот визит может значить для нашей республики.

Следующий материал в честь Дня благодарности 1 марта посвящён казахстанским врачам. Комплиментарный сюжет с яркими героями (и пациентами, и врачами) — авторы не стали омрачать праздник рассказом о проблемах отечественной медицины: корреспондент Сергей Цель говорил только о врачебных и человеческих подвигах.

Ринат Абдулкаюмов побеседовал с осуждёнными коррупционерами (их лица не показывают) и рассказал зрителям их истории. Не обошлось, разумеется, без «слов назидания»: вчерашние взяточники настойчиво советуют всем, кто на свободе, не повторять их ошибок. О том, почему люди берут взятки, говорит психотерапевт. Изюминка сюжета: журналист в кадре попытался обмануть полиграф (на нём теперь проверяют некоторых кандидатов на руководящие должности) и вместе со специалистом сделал вывод: детектор лжи обмануть нельзя.

Завершается программа имиджевым вдохновляющим сюжетом-отчётом о том, как казахстанцы откликнулись на челлендж «Первого канала Евразия» по изучению казахского языка, и обзором самого популярного видео из интернета.

Apta, QAZAQSTAN

Мировые СМИ не оставили без внимания официальный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Казахстан и его переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Apta назвала несколько таких примеров: «Блинкен поддерживает суверенитет Казахстана», — пишет FrancePress24. В сюжете рассказали о сотрудничестве двух стран и нынешней геополитической ситуации. Есть синхроны Токаева и Блинкена и много комментариев экспертов.

Далее в программе: в Шымкенте состоялась неформальная встреча главы государства с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы укрепления союзнических отношений двух стран.

Первая партия казахстанской нефти, 20 тысяч тонн, отправлена в Германию через НП «Дружба». Это важное событие для нашей страны, но сюжета не было. О политических и экономических аспектах рассказал эксперт Рашид Жаксылыков.

Apta показала традиционный сюжет про последние новости войны в Украине: по прогнозам военных экспертов, обе стороны усилят атаки, когда потеплеет.

Предвыборные дебаты: о чём спорили представители партий, их агитационные мероприятия — в программе показали обзорный сюжет.

Приём заявлений о банкротстве физических лиц стартовал в Казахстане, как обстоят дела сейчас — об этом был следующий познавательный материал. Есть истории разных людей и комментарии экспертов. Актуальная тема.

В Казахстане продолжает расти число онкологических заболеваний. Онгар Алпысбайулы сделал сюжет о проблемах диагностики и лечения: в регионах страны ситуация плачевная.

Ещё один познавательный сюжет — про креативную индустрию: почему она не развивается в нашей стране? Идей много. Эксперты считают, что нет комплексной системы для регулирования этой сферы.

Телеканал QAZAQSTAN отметил 65-летний юбилей. В Астане состоялось праздничное мероприятие под названием «Қарашаңырақ. Қазақ телевизиясына 65 жыл!». Коллеги, поздравляем!

Мониторинг итоговых ТВ-программ казахстанских телеканалов проводится «Новым репортёром» на постоянной основе еженедельно и публикуется по понедельникам.