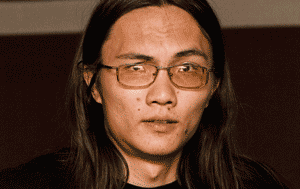

Удивительно, но факт. Журналисты популярного портала kloop.kg добились разрешения ходить на заседания парламента в обнаженном виде. Глава пресс-службы Жогорку Кенеша Шаирбек Маматокторов фактически это санкционировал. Бурная дискуссия, за которой следили многие, шла в Твиттере. Главный редактор Клоопа Бектур Искендер рассказал о ней на своем сайте bektour.com.

Оксана Силантьева. Тренер, который отличается

«Блоггер — это человек, который пишет о чем он хочет и когда он хочет. Журналист пишет о том, что нужно аудитории и когда нужно». Оксана Силантьева озвучила самое понятное для меня определение разницы между блоггером и журналистом. На семинаре, который в выходные дни в Интерньюс провела Оксана, вообще было много ответов на вопросы, которые мы, журналисты, редакторы, менеджеры задаем, когда задумываемся о переходе на конвергенцию. Но я сегодня выступлю в качестве блоггера, напишу о том, что мне хочется рассказать о тренинге Оксаны.

Facebook объединил таджикистанцев для добрых дел

Facebook -клуб «Красивый Таджикистан» был создан примерно 1,5 месяца назад, по инициативе активной молодежи Таджикистана. Идея родилась после совместного похода в горы — они решили объединиться в сообщество, в котором будут придумывать, обсуждать и реализовывать социальные акции.

Первым шагом от теории к практике послужила идея «Подари детям радость», приуроченная ко дню защиты детей. До знаменательной даты оставалось всего 2 недели. Необходимо было собрат 2 тыс. сомони (примерно 450 $) чтобы организовать праздник для 132 воспитанников Детского Дома.

Первым шагом от теории к практике послужила идея «Подари детям радость», приуроченная ко дню защиты детей. До знаменательной даты оставалось всего 2 недели. Необходимо было собрат 2 тыс. сомони (примерно 450 $) чтобы организовать праздник для 132 воспитанников Детского Дома.

На первый взгляд это казалось невозможным, но желающих помочь, и поддержать, оказалось много. Откликнулись даже из ближнего (Молдова) и дальнего (США) зарубежья, а также большинство участников самой группы.

Итак, день настал, … видели бы вы глаза этих малышей, сколько в них боли и радости. Они просили, чтобы их взяли на руки, хотели любви и тепла, которого они лишены.

Во время просмотра мультфильма, ко мне подошла девочка, села на колени, и спросила:

-Вы с нами останетесь?

-Нет.

-А когда вы еще придете?

-А когда ты хочешь, чтобы мы пришли?

В ответ молчание … и робкое «Вы придете к нам завтра?» …

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4JiS2SE1NO8[/youtube]

Голая правда Гульжан Ергалиевой

Несколько дней в сети казахстанские журналисты обсуждают одно видео. Известный политик, мэтр, оппозиционный журналист, редактор Гульжан Ергалиева сняла ролик об открытии собственного интернет-проекта. Вирусный ролик тут же наделал шуму. Ведь анонс своего сайта она сделала в весьма в смелой форме, точнее без нее.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j0M2h-Hd6kw[/youtube]

В сети всерьез обсуждают была ли дублерша? Обсуждение в фейсбуке

Другие пользователи спрашивают — зачем?

Вирусный видеостриптиз анонсировал вот этот сайт www.guljan.org

Там же Гульжан Ергалиева, шокировавшая публику, объясняет о чем будет писать на сайте, ради которого разделась перед камерой:

«Замысел сайта guljan.org прост и непрост. Для меня и наших журналистов не является сложной задачей писать правду жизни. С этим мы всегда справлялись. Если нас не будут жестко зажимать казахстанские власти, то, уверена, мы и дальше будем воплощать свой главный профессиональный принцип на сайте. Сложнее другое.

Известно, что в Казахстане большинство СМИ (в том числе сайты) конкретно регулируются хозяевами — создателями, спонсорами, главной администрацией страны и т. д. Они же определяют редакционную политику, контент издания и ТВ, а также помогают им с доставкой выгодной для них информации.»

[poll id=»39″]

Фотосерия. Профессия-разбирать

От редакции Новый репортер.org Максим Слуцкий, талантливый фотожурналист, долгое время жил в Киргизии. В настоящее время работает в России. Эта фотосерия была снята им в рамках мастер класса, который провела в Бишкеке Лауреат премии Пулитцера по фотожурналистике Салли Степлтон . Фотосерия посвящена одному дню из жизни рабочих, которые зарабатывают на жизнь разбирая старые машины. Серия сделана в Бишкеке, Кыргызстан (Киргизия) в 2006 году

[nggallery id=35]

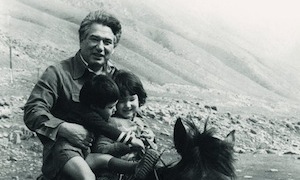

Айтматов on-line. Фото. Видео

«За 15 дней до третьей годовщины смерти Чингиза Айтматова предлагаю скидывать цитаты из его книг, интервью и выступлений, которые вдохновляют Вас больше всего. Будем помнить о том, что важно и дорого для каждого гражданина мира, коим был этот великий писатель и мыслитель».

В Кыргызстане запретили показывать видео об июньском конфликте

С 10-го по 16-ое июня в Кыргызстане запрещается показывать видео и другие материалы о прошлогоднем конфликте на юге Кыргызстана. Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял постановление о проведении в эти дни Недели межнационального согласия.

Как сказал спикер Ахматбек Келдибеков, в течение данной недели все госорганы, общественные организации должны проводить мероприятия, направленные на призыв людей к миру и согласию. И в эфире телеканалов не должно быть никаких материалов, напоминающих события июня 2010-го года.

Депутаты отнеслись к такому решению неоднозначно, так депутат от фракции «Ата-Журт» Жылдызкан Жолдошева заявила, что ее видео должны обязательно показать в ближайшее время на ОТРК.

На это Келдибеков ответил, что всего лишь неделю будут длиться эти мероприятия. «Хотя у каждого на совести, будет ли он соблюдать это постановление либо нет», – сказал он.

Правительство Кыргызстана также обратилось к СМИ страны с предложением о содействовать примирению сторон прошлогоднего конфликта и освещать события и мероприятия, касающихся темы общенародной трагедии июня 2010 года, объективно, с учетом сложности проблемы межэтнических отношений.

-@Kantei_Saigai-в-Твиттере.jpg)