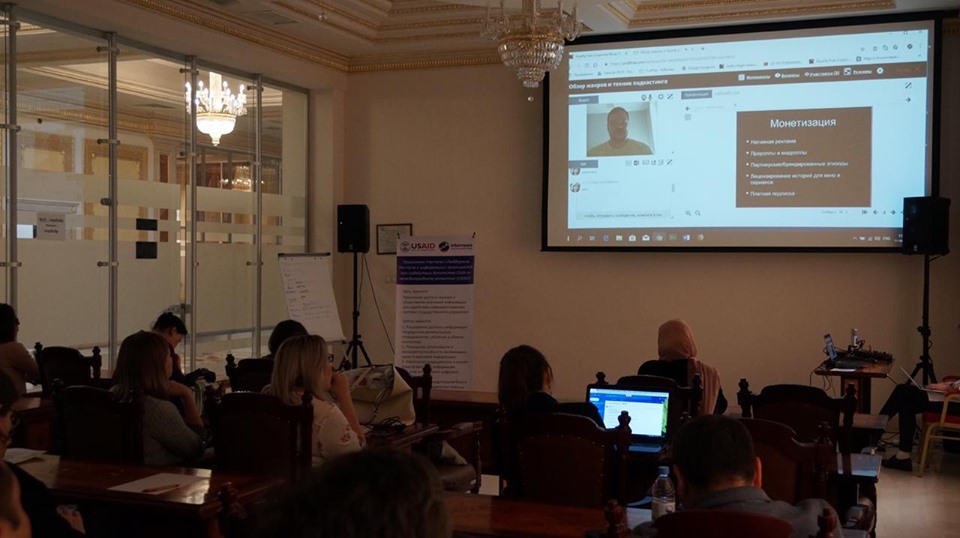

11-12 июня 2019 года в Алматы прошла первая в Центральной Азии Школа подкастов. Участники Школы — представители медиа и НПО Центральной Азии. Обучение проводили международные эксперты:

- Артём Платов, издатель независимого правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо»,

- Лика Кремер, продюсер подкастов «Медузы», основатель студии подкастов «Либо Либо»,

- Елена Барышева, журналист, в прошлом основатель проекта Recycle и шеф-редактор сайта «Московские новости». Автор подкаста «Больше половины» — о женщинах, которые помогают другим женщинам,

- Андрей Уродов, продюсер спецпроектов «Такие дела». Автор подкаста «Жизнь человека».

Создавать собственные проекты участникам помогали сотрудники Internews. Мы подготовили советы и рекомендации от менторов и экспертов Школы.

Артём рассказывает о жанрах подкастов.

- В среднем подкасты слушают 6 часов в неделю. Цифра растёт каждый год.

- Один эпизод подкаста в среднем скачивают 124 раза, в основном подкасты слушают на прогулке и за рулём.

- Слушатели подкастов — премиальная аудитория; средний доход — 75 тысяч долларов в год, высшее образование, мужчины слушают чуть больше — данные США.

- Подкаст — такой формат, который должен захватывать и держать.

Google научился индексировать подкасты. Технология ещё не внедрена окончательно, но скоро появится поиск по подкастам. А это значит, что рынок подкастов для рынка поиска аудитории станет открытым.

Google научился индексировать подкасты. Технология ещё не внедрена окончательно, но скоро появится поиск по подкастам. А это значит, что рынок подкастов для рынка поиска аудитории станет открытым.

Монетизация

- Нативная реклама.

- Прероллы — рекламный блок до прослушивания, мидроллы — внутри подкастов. Рекламные блоки, которые зависят от хостинга, вставляете не вы.

- Партнёрские/брендированные эпизоды — расширенный ряд нативной рекламы, весь выпуск создан при поддержке определённого бренда или рекламодателя.

- Лицензирование историй для кино и сериалов.

- Платная подписка.

Производство подкастов наиболее успешно у медиакомпаний, заводящих специальные отделы. На втором месте компании, которые занимаются производством подкастов.

Общепринятой типологии нет, есть принятые подходы. Нарративные, разговорные (интервью, беседа, авторские подкасты), новостные, другие (музыкальные, образовательные).

Ержан Сулейменов, медиаэксперт Internews, рассказывает слушателям Школы подкастинга о поиске и определении аудитории.

- Чем уже и конкретнее вы представите аудиторию, тем успешнее будет ваш проект.

- С точки зрения маркетинга хорошо работают узкие, нишевые комьюнити. Где небольшое количество инфлюэнсеров, и вы можете стать одним из них.

- После того, как вы определили свою аудиторию, нужно представить, с какими проблемами ваша целевая аудитория сталкивается. По сути, подкаст — это сервис. И ваш подкаст должен решить какую-то проблему вашей аудитории.

- Представляйте, какие чувства при этом испытывает ваша аудитория. Выбирайте соответственно тональность.

Например, подкасты Arzamas. Проблема аудитории — нехватка времени и желание обучаться. Arzamas помогает решить проблему.

Например, подкасты Arzamas. Проблема аудитории — нехватка времени и желание обучаться. Arzamas помогает решить проблему.

- Нужно следить, будут ли решаться проблемы. Если проблемы будут решаться, проект надо менять. По сути, это миссия.

Ольга Каплина, медиаэксперт, Internews, спрашивает — где люди слушают подкасты? Это тоже важный момент для определения аудитории. Чего хочет от меня в этот момент аудитория?

- развлечения

- информирования

- решения проблемы…

Создать настроение — некую атмосферу. Например, говорит Ольга, атмосферу создают подкасты для прослушивания перед сном.

«Если вы умеете рассказывать историю, у вас всё получится», — говорит Лика Кремер, продюсер подкастов «Медузы», основатель студии подкастов «Либо Либо».

Лика делится лайфхаками и примерами:

В мире бум подкастов: потребление растёт на 10-20 % в год. Поворотный год — 2014. В этот год был выпущен подкаст «Сериал», детективная история о расследовании убийства американской школьницы.

Ещё пример успешного проекта — The Moth. Изначально это — истории жизни друзей, по четыре минуты на человека. Сейчас The Moth — это некоммерческая группа, которая занимается искусством и искусством рассказывания историй.

Ещё пример успешного проекта — The Moth. Изначально это — истории жизни друзей, по четыре минуты на человека. Сейчас The Moth — это некоммерческая группа, которая занимается искусством и искусством рассказывания историй.

А вот продукт студии «Либо Либо». Школьный подкаст, где можно получить ответы на вопросы не от родителей или психологов, а от друзей и других подростков.

Советы от Лики:

- В радио ты включаешься тогда, когда у тебя есть время. А подкаст ты выбираешь сам. Ты сам выбираешь собеседника. Подкаст разговаривает с тобой как с другом.

- Не нужно переделывать что-то. Подкаст должен быть самостоятельным. Отдельным продуктом.

- Нужен понятный формат — ответ на вопрос, о чём ваш подкаст. Ваша аудитория должна получать предсказуемый продукт. Понятный.

- Задайте себе вопрос: почему подкаст? Почему не видео? Что такого в звуке?

Пример — подкаст «Медузы» «Как жить» — три женщины трёх разных поколений отвечают на вопросы и спорят о жизни.

- Подкаст должен выходить регулярно раз в неделю — хорошая периодичность. Реже раза в две недели делать подкаст не стоит. Люди как бы подтягивают подкаст под свои дела.

- Нужно рассказывать вашей существующей аудитории о том, что у вас есть подкаст.

- Просите слушателей рассказывать о вас, писать вам, задавать вопросы.

- Ваш подкаст должен быть везде, где есть подкасты. Не отпускайте подкаст в «свободное плавание», он потеряется.

- Многие думают, что попасть на главную страницу iTunes сложно, но это достаточно просто — пишите в поддержку.

- Если вы рассказываете историю, делайте перебивки каждые 1,5-2 минуты.

- Вы хотите рассказать историю человека максимально эффектно. А команда может принести вам, например, семь часов звука. И их надо будет прослушать, а это достаточно сложно — вам придётся сортировать огромное количество материала, не всегда весёлая работа.

- Обратите внимание: если вы будете делать много выпусков, вам будет всё труднее с каждым разом придумывать короткие и эффективные заголовки.

Школа подкастинга проводилась в рамках программы Internews «Поддержка доступа к информации» при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и является частью инновационного фестиваля, организованного Ассоциацией развития гражданского общества (АРГО).