Война в Украине подталкивает таджикскую интеллигенцию активнее переосмысливать влияние России во всех областях жизни. Дело в том, что несмотря на номинально свободные (с момента развала Союза) 32 года, институциональную независимость Таджикистан до конца ещё не приобрёл, и советский взгляд на жизнь исчез далеко не у всех граждан самостоятельной республики. Но процессы деколонизации в обществе начаты и сейчас активно набирают обороты. Медиа на подобные толчки реагируют чутко, поэтому наш медиакритик Навруз Каримов изучил идеи колониализма и деколониализма в таджикской прессе.

Мы платим — вы терпите

Несмотря на то, что в таджикоязычных медиа идеи деколониализма присутствовали задолго до начала войны в Украине, одно из самых популярных изданий в Таджикистане «Азия-Плюс» на эти идеи не реагировало и продолжало распространять противоположную точку зрения: часто даже не через свои авторские материалы, а через российские. «Азия-Плюс» очень любит публиковать материалы российских изданий, но в содержании некоторых из этих перепечаток откровенно игнорируется журналистская этика. Почитайте, например, перепечатанный очерк Георгия Зотова из издания «Аргументы и Факты» — «»Дикие понты», или Почему таджикские мигранты рвутся в Россию?». Надо отдать должное: статья выдержана в довлатовском стиле, лаконична, из диалогов высосан самый сок. Отношение к таджикам, однако, пренебрежительное. Понятно, что это взгляд одного человека, но использовать застыженное «гастарбайтер» шесть раз в одном тексте — верх самодовольства.

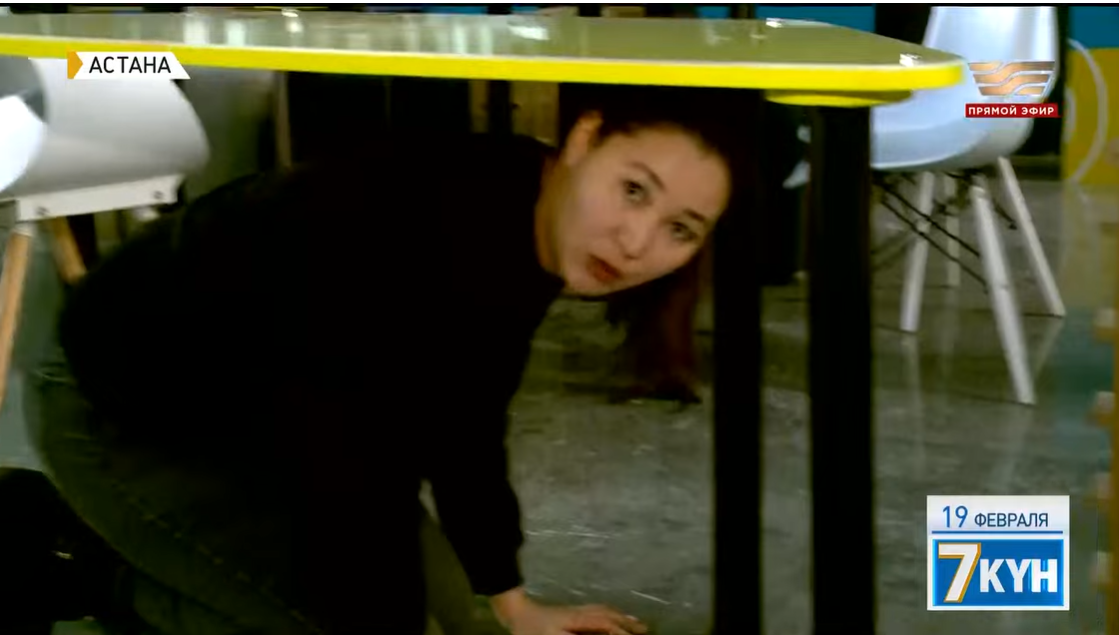

Отсутствие всякого уважения к трудовым мигрантам в России — печально известный факт, но автор отказывается его принимать, требуя от таджиков терпеть унижение за хорошую плату. Мол, выучите русский язык, потом мы с вами заговорим на равных. Этот гротескный материал набрал под восемь тысяч просмотров (что хороший показатель для местных изданий), но больше дизлайков, чем поощрений. Однако для российского потребителя подобная критика, скорее всего, показалась бы честной и объективной.

Тезис о том, что незнание русского языка равно невежеству, повторяется и в других материалах российских медиа, которые выходят на сайтах местных изданий. Например, такие перепечатки встречаются и в газете «СССР». Редакция перевела на таджикский язык статью Игоря Ротаря из «Лента.ру» — ещё одну, пропитанную колониализмом, про гражданскую войну, в которой подчёркивается исключительное явление — слабое воздействие российской колонизации на таджиков: «Одетые в национальную одежду и очень плохо говорящие по-русски (редкость для таджиков в СССР) активисты партии умудрились сохранить образ жизни, который вели их предки до российской «колонизации»».

Для автора незнание русского было ярким примером невежества, а неспособность быстро подстроиться под чужую культуру — чем-то вульгарным. Высказывается это всё не подтекстом, а прямо в лоб. Это не гадания во «что имел в виду автор», а горькие ощущения, которые возникают при прочтении материала.

В авторских материалах той же «Азии-Плюс» журналисты, говоря о русском языке в Таджикистане, не так категоричны. Другой автор «Азии-Плюс», Андрей Захватов — кстати, в отличие от Зотова и Ротаря, уроженец Таджикистана — говорит про знание языков с другой точки зрения. В своём очерке о газете «Коммунист Таджикистана» он напоминает, что в советское время, когда русские приезжали в Таджикистан, на таджикском говорить они не спешили. Андрей Захватов цитирует одного из корреспондентов газеты «Коммунист Таджикистана»: «Почему считалось, что таджики должны знать русский язык, а русские могут себе позволить не знать таджикский? Я учился в Украине, в обыкновенной русской школе, но обязательными предметами в ней были украинские язык и литература. Благодаря чему я сейчас могу работать без проблем на двух языках и свободно читать в подлиннике хоть Пушкина, хоть Франко. Почему же большинство русских в Таджикистане не знают язык этой страны?»

Позабытый, великий и могучий

О значении и влиянии русского языка много говорит и редакция Cabar.Asia. Например, в одном из материалов политолог Муслимбек Буриев пишет, что в Таджикистане преподавание русского языка вписывается в российскую «стратегию по налаживанию инструментов мягкой силы». Популярность русского языка объясняется тем, что «русский язык остаётся в понимании населения инструментом, который открывает карьерные возможности». Это отчасти наследие советской ментальности, но огромное влияние играет здесь стремление мигрантов попасть на заработки в Россию. Автор, однако, утверждает, что языковая среда в школах не способствует качественному изучению языка. В 2019 году Cabar.Asia собрала экспертов, которые предложили поддержать «существование русского языка в регионе».

Между 2016 и 2019 годами на сайте аналитического портала вышли две статьи о русскоязычных школах. В обеих статьях посыл один — родители делают всё, чтобы их дети учились в школах с русским языком обучения. И дело не столько в качестве образования, сколько в престиже. Малосущественная ремарка: автор сам окончил русскоязычную школу, в которой были те же проблемы, что и в таджикоязычных школах — переполненные классы, текучка кадров, постоянная нехватка учебников и лабораторных инструментов для опытов. Но взрослые стояли в очереди несколько лет, чтобы ребёнок учился в самой обычной (но российской) средней школе, надеясь, что «престижный» аттестат расширит горизонт карьерных возможностей. Видимо, в нулевые годы таджикским языком на хлеб с маслом не зарабатывали. Хотя не сказать, чтобы в 2023 году ситуация кардинально изменилась.

С развитием экономики и увеличением рабочих мест внутри республики меняется и статус языка. В 2019 году Cabar.Asia писала, что в Бишкеке заметили, как отказ от русского наблюдается во всём регионе из-за проектов по национальному строительству. Конкретно в Таджикистане русский язык исключается из политической и культурной жизни; русские окончания фамилий заменяются на таджикские, но отказаться от русского языка полностью пока нельзя — Центральная Азия всё ещё находится в экономически зависимых отношениях с Россией.

Однако эта тенденция из-за войны будет меняться. Та же «Азия-Плюс» разместила у себя на сайте публикацию Фонда Карнеги, в которой Темур Умаров говорит, что страны ЦА отдаляются от России после её вторжения в Украину. Россия, по мнению аналитика, становится всё более непривлекательной для сотрудничества, но её влияние в краткосрочной перспективе всё равно сохранится.

Впрочем, несмотря на отдельные объективные и субъективные материалы, посвящённые влиянию России и русского языка, тенденции отказа от тотальной зависимости Таджикистана от России в местных медиа обозначились давно. «Азия-Плюс» развивает свою таджикскую службу, в экспертных встречах Cabar.Asia теперь обсуждают ренессанс национальной культуры и строительство независимого Таджикистана, совсем не заботясь о положении русского языка. Газета «СССР», как бы это иронично ни звучало, хочет посмертно реабилитировать басмачей, с завистью поглядывая на Узбекистан, который это сделал. Спустя год после начала самой масштабной (с 1945 года) войны в Европе, когда уже стало невозможно лавировать между «главным стратегическим партнёром» и демократическими ценностями, эти тенденции вселяют надежду.

Дерзость и восклицания

Газета «СССР» — уникальное явление: возможно, одно из самых популярных таджикоязычных изданий, которое открывают ради публицистических статей, комедийных репортажей и острого словца. Критика властей, колонка редактора и рубрика «редакция поручила» вызывают восторг у аудитории. Однако к этической стороне контента этого издания есть большие вопросы, даже очень большие вопросы. Газета даёт читателям возможность публиковать своё мнение и вести споры с редакцией. И читатели «СССР» не упускают такую возможность.

В 2018 году это стало предлогом для прокураторы приглядеться к публикациям газеты; а читатель всего-то задался вопросом, почему басмачей не возводят в герои? Басмачи устраивали священный джихад против советской власти, а исламский радикализм — головная боль для таджикских властей.

Сайёфи Мизроб, редактор «СССР», искренне подобную реакцию прокуратуры не понимает и сам требует прекратить демонизировать басмачей, ведь они боролись против колонизации и за независимость своего народа. К 14-летию газеты он приводит несколько цифр: «Только представь, за 14 лет мы написали 2369 материалов исключительно на одну тему басмачества, но споры до сих пор продолжаются. В эти самые дни соседний Узбекистан официально оправдал лакайца Иброхимбека, сорвал с него басмачный халат и, под стать его величию, подарил ему чапан героя!!! А мы до сих пор спорим. Потому что мы можем!»

Возможно, с целью увековечить их память, редакция опубликовала серию исторических и биографических заметок Умара Али о басмачах и их стычках с красноармейцами.

Вообще в «СССР» историю вспоминать любят, как пишет Комрони Далер: «Чтобы наш невежественный народ мог понять, что с нами произошло за последние 100 лет». По его же словам, честнее всего о гражданской войне может рассказать только по-настоящему «народная газета» (коей является, конечно, «СССР»), а не государственные СМИ, которые только и могут «стоять в сторонке», и тем более нельзя доверять такие серьёзные темы «предвзятым» международным организациям.

Восклицания и категоричность редко обходят стороной материалы «СССР». Теперь они стали визитной карточкой газеты. В интервью информационному порталу «Халва» Сайёфи Мизроб объясняет дерзость в текстах кулябской средой, в которой он был воспитан. Там же он оправдывает преобладание русских слов в таджикской речи и материалах «СССР»: «Раз мы используем эти слова в разговорной речи, почему мы должны считать их чужими? И вы должны знать, что язык создают не лингвисты, не профессора и академики (как видите, они не перевели свои учёные звания на родной таджикский), а простые люди; следовательно, журналисты и писатели не должны отдаляться от простого народа. Беда всех писателей и литературных деятелей заключается в том, что они думают, что именно они являются творцами языка, а не народ… Почему мы должны навязывать свой язык девяти миллионам людей? Диктатура в любой ситуации приносит вред, и если наша журналистика диктаторская, то она не может быть зеркалом, и наоборот».

Что мы в конце концов имеем

Некоторые тексты, написанные российскими авторами и опубликованные в местных изданиях, полны язвительной критики. В них чувствуется колониальный взгляд свысока, пренебрежение ко всем положительным качествам и привычкам — например, насмешка над расточительством таджиков и, думаю, вполне справедливо любовью некоторых таджикистанцев к «диким понтам».

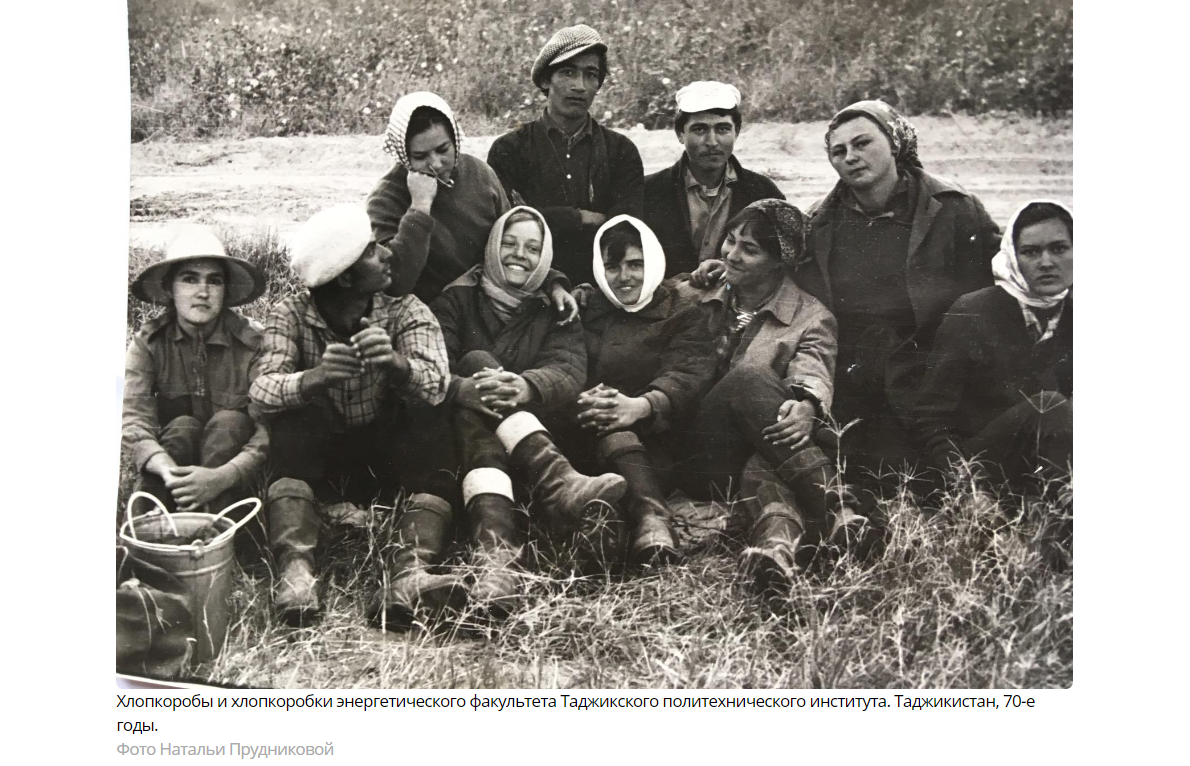

Авторы в других материалах кидают взгляд на Советский Союз томный, нередко романтичный, но мы видим и осуждение за репрессии и эксплуатацию народа. Выше об этом не говорилось, но даже автор «Азии-Плюс» Гафур Шерматов, видный представитель общества ностальгирующих по СССР, рассказывает например, про ужасные условия, в которых студенты вынужденно собирали хлопок.

Деколонизаторские мысли есть в медиа, и, скорее всего, в ближайшем будущем мы увидим активизацию этого процесса. На государственном уровне развитие национального самосознания даже финансируется — помните, например, как всем семьям раздавали по экземпляру монументального издания «Таджики»? И это приветствовалось абсолютным большинством, а обложка книги до сих пор крутится в эфирах государственных каналов. Но деколонизация по-настоящему развернётся, когда у Таджикистана будет собственное производство, а трудовая миграция станет выбором человека, а не жизненной необходимостью.